于生活中尋真趣

——讀李六三先生的魚趣圖像

文_吳爽

中國國家博物館館員、博士

于生活中尋真趣

——讀李六三先生的魚趣圖像

文_吳爽

中國國家博物館館員、博士

李六三先生喜畫魚,其筆下之魚或靈動,或悠閑,或迅捷,或恬靜,形態各異。畫中還常以大寫意筆法寫出荷塘水藻、水波漣漪,使作品內容越顯豐富,呈現一派魚趣之景。畫中魚群的生動性、自然感,既體現出畫家對魚的喜愛之情,也反映了畫家對魚的生活習性、動態乃至神韻的了解和把握。而這與畫家對對象的細致觀察與體悟是密不可分的。

自謝赫提出“六法”并將“氣韻生動”列為首位之后,“氣韻”便成為歷代畫家藝術創作追求的最高目標。“氣韻”所強調的是作品要得對象之神韻,而其基礎就是要深入地觀察、理解被畫對象,其中寫生便成為畫家獲取“氣韻”的重要途徑,并漸漸演變成一種重要的創作方式。寫生要求盡可能地接近被畫對象,以親身介入的方式去體察被畫對象的造型結構、行為動態等,進而嘗試獲取對象的精神氣韻并生動地再現。為此,山水畫家常跋山涉水,“搜盡奇峰打草稿”;而花鳥畫家則著眼于花鳥蟲魚、翎毛走獸,時時觀賞,強調在自然狀態下對對象的細致觀察,重在抓住對象的行為特征或瞬間神態。其中之著名者如宋徽宗,于宮殿內飼養各種珍禽異獸,并常召集畫院畫家觀察寫生,正是其體察入微的態度,方才有了之后“孔雀升高,必先舉左”,以及“月季鮮有能畫者,蓋四時朝暮,花、蕊、葉皆不同”的記載;再如易元吉,為得猿猴在自然環境下的生活狀態,自己入山百余里以窺探猿猴,方才有了后世對其畫猴作品的高度評價。由此可見,盡可能地接近對象,把握對象的活動規律與特征,既是畫家創作成功的關鍵所在,也是畫家提升創作能力并保證畫作質量的重要因素。

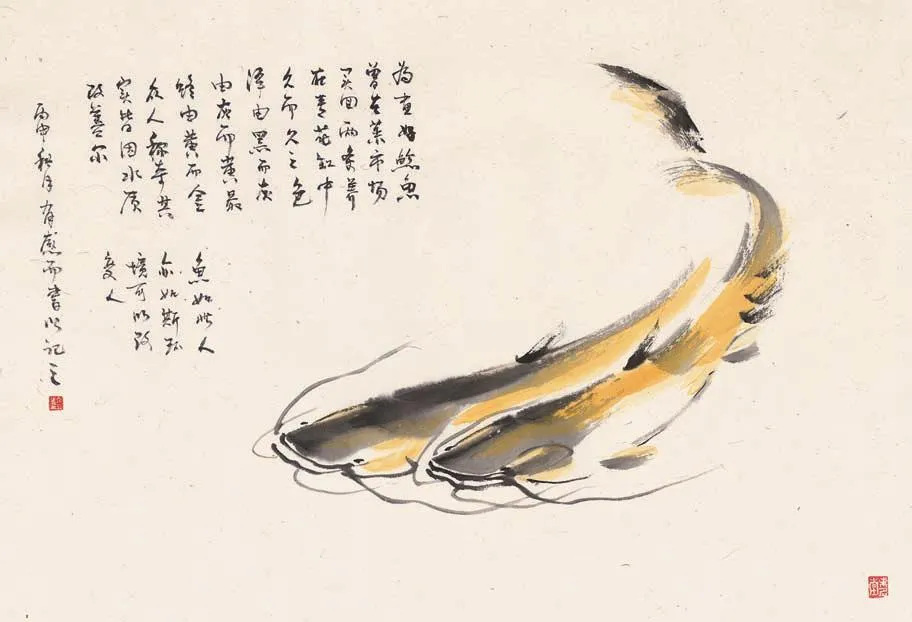

李六三先生深諳此道,并運用到創作之中。他曾畫有兩尾黃金鲇魚,其題跋記錄了作畫緣由,提到了為畫好鲇魚至市場購買飼養于家中,鲇魚顏色“由黑而灰,由灰而黃,最終由黃而金,眾人稱奇,實皆因水質改善爾”。因此水質改善才有了黃金鲇魚的出現,可見畫家對創作對象進行著長期而細致的觀察。“魚如此,人亦如斯,環境可以改變人。”這是他想表達的觀點,也是其畫黃金鯰魚的意圖所在,由魚及人,以畫傳意,畫家借助繪畫以托物言志的方式表達了自己由生活中得來的領悟。題跋的內容不僅點明了畫作的由來,體現了畫作中所包含的生活基礎,也反映出畫家對生活的敏銳觀察力以及對對象的深入了解。

1. 李六三 滿塘生意濃 45cm×68cm 2017

源于生活的創作方式盡管已經老生常談,但要真正做到卻非易事。因為要做到的是如何從源于生活轉向深入生活并自覺感受生活,而非僅僅只是將對象或題材限定于生活中的常見之物而缺乏對生活的感受與思考,那樣只會淪為一種符號化的刻板圖式而缺失情感與精神。但從六三先生的魚趣圖像中,一方面可以看到畫家由生活而來的真切感觸,于魚群暢游與休憩的形象之間凝聚了畫家對生活的態度與看法,并隱約可感受到一種帶有性格特征的圖像韻味;另一方面,其筆下的游魚又多以一種自由閑適的狀態呈現,這既是畫家創作時的一種精神寫照,這源于六三先生將繪畫作為在國家博物館繁忙的工作之余獲得短暫休息的一種途徑,同時又寄情于物,將內心所憧憬和向往的生活狀態反映到了作品之中。這使他的作品并非只是簡單的形象刻畫,而是蘊含了畫家的個性、精神與思想,豐富了作品的內涵。

應該說,李六三先生對藝術的理解以及其所采用的創作方式,皆源于中國傳統繪畫的路數,但又并不只是游走于對傳統的追摹,而是利用生活所提供的資源以及自己于此的理解傳遞于筆端。與此同時,“游戲”筆墨又使他得以獲得精神上的放松,并成為一劑生活的調味品。如此看來,由生活而來的創作既保證了六三先生創作思維的豐富性與靈感的多元化,也使其作品帶有生活的厚度。反過來,藝術又內化為他生活中的一部分,一種不可或缺的重要性亦保證了其藝術創作的不斷精進。

2. 李六三 連年有余圖 45cm×68cm 2017

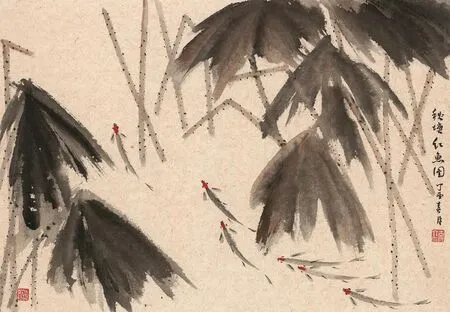

3. 李六三 秋塘紅魚圖 45cm×68cm 2017

4. 李六三 金鲇魚 45cm×68cm 2016

5.李六三 荷塘清趣圖 45cm×68cm 2016

6.李六三 大魚圖 45cm×68cm 2017

7.李六三 滿塘生機圖 45cm×68cm 2016

8.李六三 魚龍舞 45cm×68cm 2015

9.李六三 翻江圖 45cm×68cm 2016

約稿、責編:金前文、史春霖

李六三 Li Liusan

1963年出生,祖籍山東菏澤。1987年7月畢業于北京大學心理學系(理學士),畢業后即在文化部干部司供職。1999年留學芝加哥,畢業后獲工商管理碩士(MBA),回國后在首旅集團、中航集團所屬企業擔任董事總經理。2009年入職國家博物館,2012年任國家博物館副館長至今。