基于CSSCI的客家文化研究回顧與反思

沈振萍

?

基于CSSCI的客家文化研究回顧與反思

沈振萍1,2

(1.南京農業大學信息科學技術學院,江蘇南京 210095) (2.蘇州市伏泰信息科技股份有限公司,江蘇蘇州 215123)

以CSSCI期刊為文獻來源,借助文獻計量以及社會網絡分析的方法與工具,分析了客家文化研究的現狀。得出客家文化研究聚焦在由客家族群為中心延伸出來的四個關聯學術成果研究知識群以及由文化傳承、經濟發展構成的一個獨立學術成果研究知識群。認為目前在客家文化研究方面:著者群體、著作發表單位及著作發表期刊的集聚性特征明顯;跨區域的合作及研究缺乏;客家文化的本體研究學術成果豐富;基于客家文化的特色旅游開發的研究較多;圍繞客家文化的非物質文化遺產保護的研究較少。

客家文化;研究熱點;共詞分析;可視化展現;研究知識群;回顧;反思

客家文化是中華傳統民族文化中的重要構成,對于其發展變遷歷程,目前學術界較為認同的是客家文化源起于古時漢族人因戰火或生存之需南下遷移時所保留下來的唐宋時代的河洛文化以及傳統中原文化,在后續的發展過程中吸收了苗瑤畬各族文化,并融合了南方漢族、少數民族以及具有明顯地域特征的原生粵文化(通常認為是粵文化或嶺南文化)。當然,不同族群支系的客家人也是有差異的,例如贛南的客家人在繁衍生息過程中受楚、吳文化影響,又形成了具有明顯地域特色的贛南客家文化。

客家文化發展至今已過千年,作為傳統古文化代表,客家文化也有了新的變化和新的特征,為了更好地掌握客家文化的研究熱點、重點和發展方向,筆者認為梳理分析客家文化領域的研究情況十分有必要,可以為客家文化后續的發展起到指引作用,對地區經濟發展及產業結構轉型升級起到一定的促進作用,本研究即基于此目的而展開。

一、數據來源與研究方法

(一)數據來源

CSSCI(Chinese Social Sciences Citation Index,CSSCI,中文社會科學引文索引)是由南京大學中國社會科學研究評價中心開發編制的,是目前國內認可程度較高、較有權威的引文索引,也是國內社會科學研究領域較有代表性的學術載體。

本研究所選取的文獻來源是CNKI數據庫收錄的CSSCI核心期刊,檢索的時間范圍為2017年之前國內公開發表并經CNKI收錄的全部CSSCI期刊文獻。鑒于國內學者對客家文化提法的多樣性,檢索時遍歷各類常見提法,并對檢索結果逐一復核,盡量避免漏檢,以便最真實地呈現該領域研究狀況。最終通過對上述有效的CNKI檢索結果進行題錄處理,經過剔除重復及非學術文獻(如介紹性短文、短評等)后,得到有效文獻250篇。

(二)研究方法

本文主要借助文獻計量與社交網絡開展研究。文獻計量主要從CNKI獲取有效文獻的題錄信息進行數據匯總,對題錄信息及關鍵詞進行共詞分析,形成客家文化研究學術成果的關鍵詞共現矩陣。社交網絡方法主要對相關文獻信息進行深度挖掘和處理,將該領域的學術成果制作成熱點知識圖譜,并進行可視化統計呈現。最后,基于上述文獻數據,對客家文化研究成果進行深入分析、匯總與說明,從而凸顯目前客家文化研究的熱點問題。

二、數據處理過程

(一)文獻概況

對250篇客家文化研究的有效文獻分別從文章發表時間情況、文章發表的期刊分布情況以及文章的被引用情況進行處理后得出如下結論。

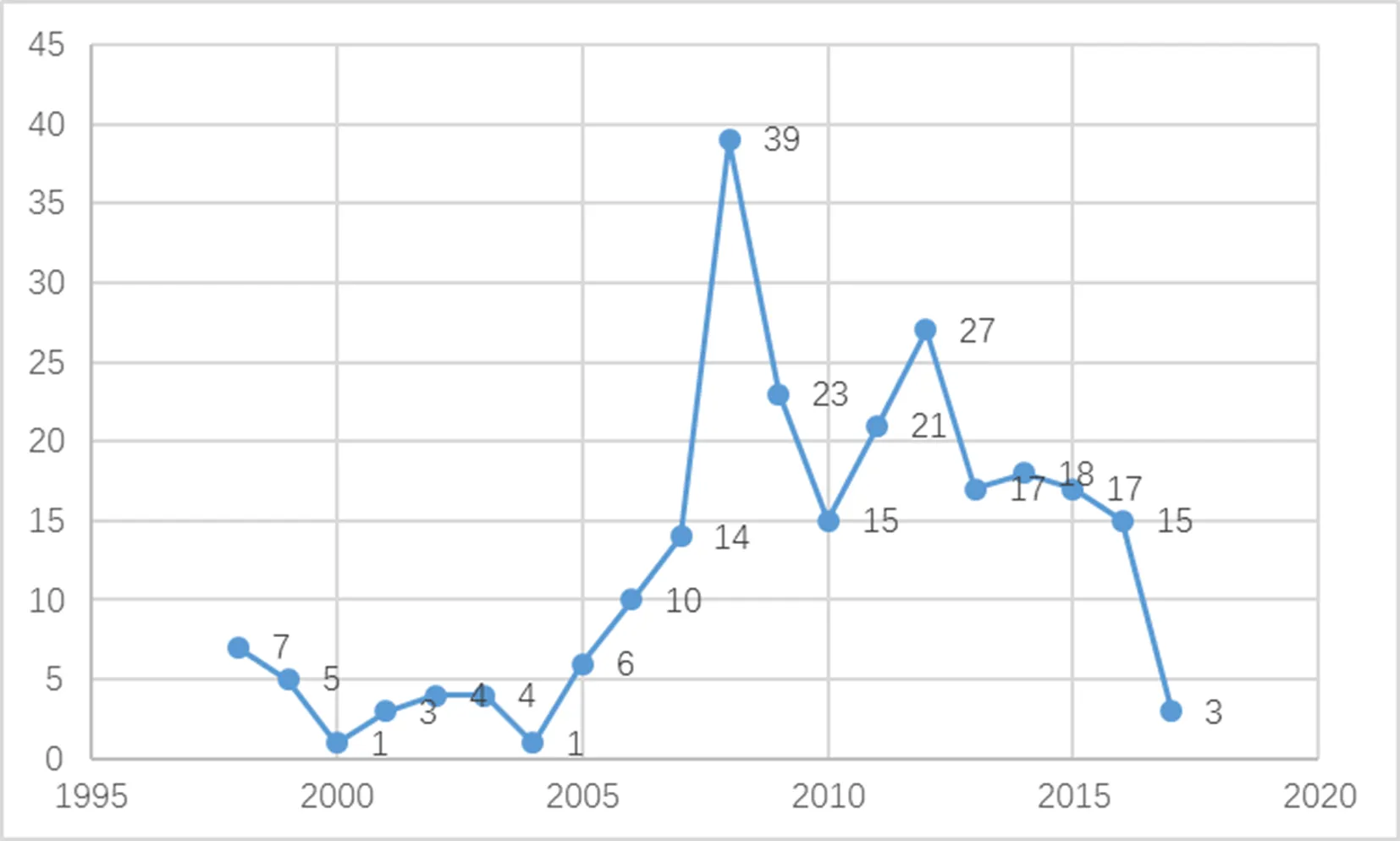

第一,發表時間方面,從圖1可以看出,CSSCI期刊上的客家文化研究成果最早發表于1998年,到2008年前基本保持穩步遞增態勢,其中2008年發表學術論文最多,達到39篇。2009年有所下降,2009年至今基本保持平穩態勢,每年發文量均保持在15篇或15篇以上。截至2017年2月底,已發文3篇,按近年趨勢預估,2017年發文數預計會在15篇左右。

圖1 客家文化研究CSSCI期刊文章發表時間情況

第二,發表期刊方面,通過文獻匯總,統計載文數三篇以上的CSSCI期刊,結果如表1。符合條件的共29種,在所有符合條件的123種CSSCI期刊中占比23.58%。從表1可以看出,在客家文化這一研究領域,《中州學刊》《廣西民族研究》《江西社會科學》《經濟地理》這四種期刊載文最多,均達到或超過8篇。另一方面,表1中29種期刊的發文數量累計百分比達到了56.4%,這在123種發表了客家文化研究學術文章的CSSCI期刊中占比過半,可謂是學術成果刊發的主要陣地。

表1 客家文化研究CSSCI期刊載文情況(載文數三篇以上期刊)

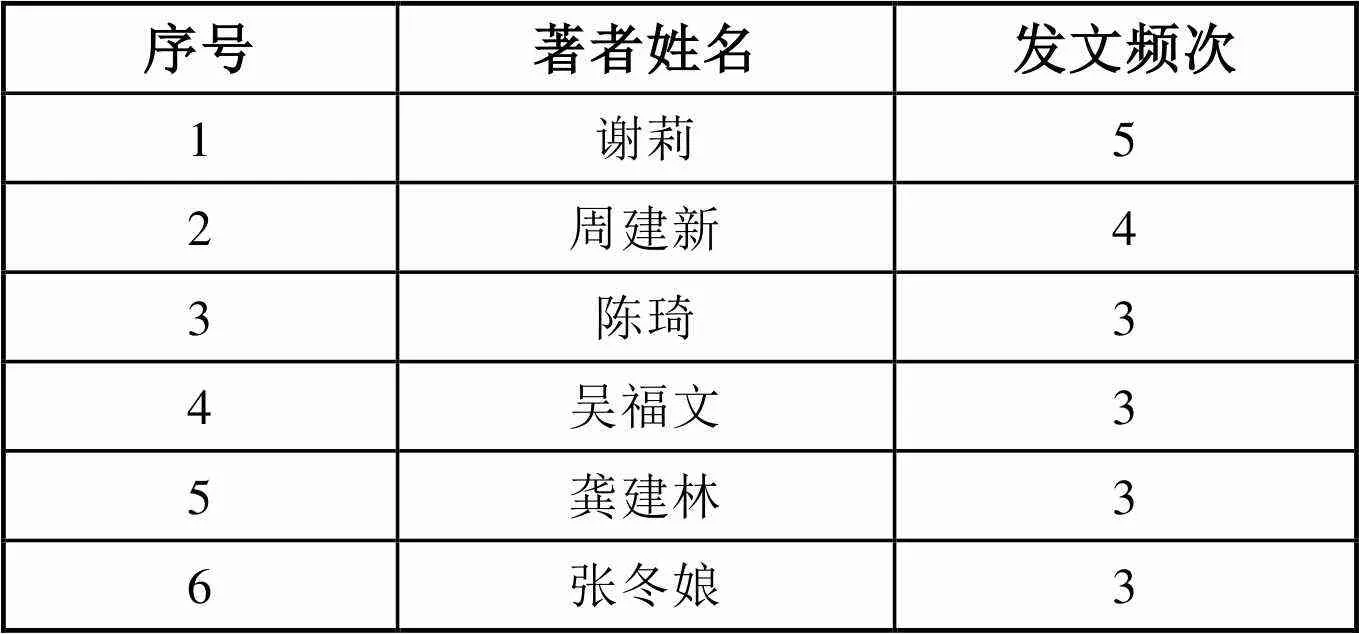

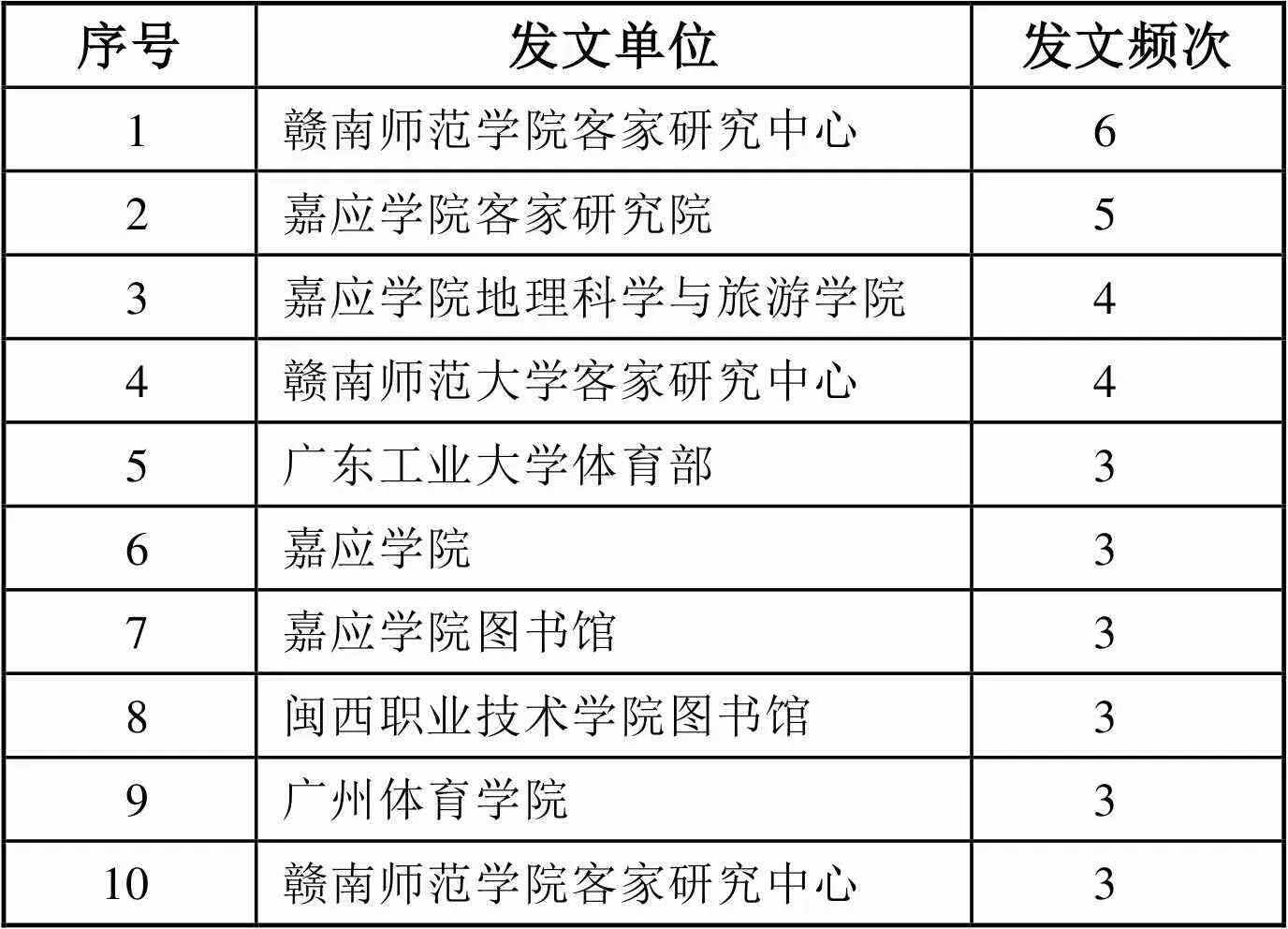

第三,著者及發文單位方面,表2、表3分別從兩個不同維度進行了匯總統計。從現有客家文化學術文獻統計結果可看出,目前在客家文化領域研究方面,高產作者主要有嘉應學院的謝莉教授(5篇),贛南師范學院的周建新教授(4篇),廣州體育學院陳琦教授、龔建林(3篇),中共福建省龍巖市委宣傳部的吳福文(3篇),閩西職業技術學院圖書館的張冬娘等。高產單位主要有贛南師范學院客家研究中心(6篇),嘉應學院客家研究院(5篇),嘉應學院地理科學與旅游學院(4篇),贛南師范大學客家研究中心(4篇)等。這些作者和單位無疑位于CSSCI索引收錄期刊發表客家文化研究學術成果的第一層次,起到了“領頭羊”的作用(注:表2和表3頻次閾值均為3)。

表2 高產著者情況(部分,發文頻次閾值為3)

表3 高產單位情況(部分,發文頻次閾值為3)

第四,文章被引次數方面,如表4所示,按被引次數大于20為閾值,取得被引次數前12位的客家文化研究文獻中,四川大學旅游學院楊振之教授的文章居首,達到180次(《前臺、帷幕、后臺——民族文化保護與旅游開發的新模式探索》[1])。該文據美國社會學家馬康納的經典理論提出我國民族文化保護及旅游開發的模式,并以實際案例進行剖析,為民族文化的保護及旅游開發提供理論與實踐參考依據。被引頻次超過30次,排在前五位的其他幾篇文獻分別是嘉應學院地理系俞萬源等人(2006)從對閩粵贛邊區客家文化旅游這一客家文化中心出發,通過對我國20多年的客家文化旅游發展進行總結回顧,梳理出發展特征及存在的問題,對我國后期客家文化旅游發展進行展望[2]。南京師范大學地理科學學院的陸玉麒等人(2003)基于地理空間的福建南平—福州、龍巖—廈門的雙核結構,從福建古文化及客家文化角度,提出了福建省區域發展的戰略[3]。嘉應學院的俞萬源等人(2012)通過對客家文化及客家文化旅游發展過程出現的生態問題進行分析,對基于文化生態的客家文化旅游提出可行性建議對策[4]。而福建師范大學地理科學學院與旅游學院的任嬋娟(2008)聚焦客家文化特色旅游中的原生型民族村寨舞臺表演,通過對目前旅游文化開發中存在的問題進行分析總結,提出了旅游開發的應用模型構建思路及相應對策建議[5]。

總體而言,這些高頻引用文獻為客家文化領域的研究者們起到了“投石問路”“拋磚引玉”的作用。從這些文獻中,可以看出學者對客家文化的傳承發展以及基于客家文化的特色旅游產業等方面聚焦較多。當然,要進一步準確探究該領域的研究熱點及趨勢,尚需借助更加科學、合理的方法和工具對現有文獻進行處理,挖掘文獻之間更加深層次的內在規律。

表4 被引次數前12 位的客家文化研究文獻(被引次數大于20以上)

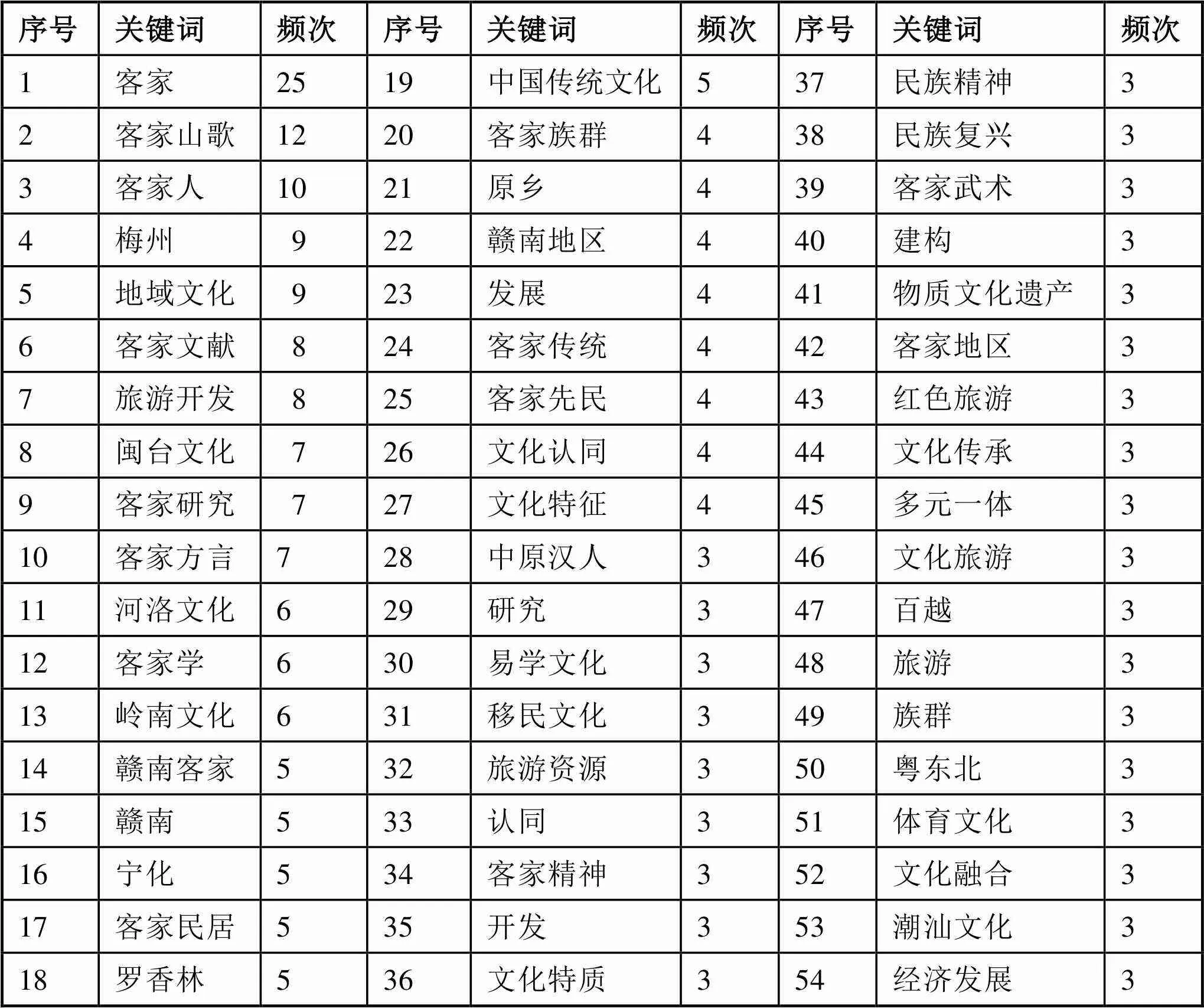

(二)高頻關鍵詞共詞分析

按前述方式形成符合要求的文獻數據源后,通過對有效文獻的主題關鍵詞進行抽取、清理,刪除該領域的領域名稱詞“客家文化”一個,并對同義詞進行合并梳理后,最終得到54個高頻主題關鍵詞(詞頻閾值為≥3),如下表5所示。

表5 前54位高頻關鍵詞

這54個高頻關鍵詞是在以“客家文化”為主題關鍵詞搜索獲得的有效文獻中出現頻次最高的詞,因此可以代表目前國內在客家文化領域研究的熱點主題關鍵詞。通過這些高頻關鍵詞再進行深度挖掘,借助共詞分析技術來呈現研究熱點、態勢及相關文獻之間更加深層次的關聯。通過對高頻關鍵詞處理后,可以得到一組“54*54”的高頻主題關鍵詞共現矩陣。

(三)高頻關鍵詞可視化展現

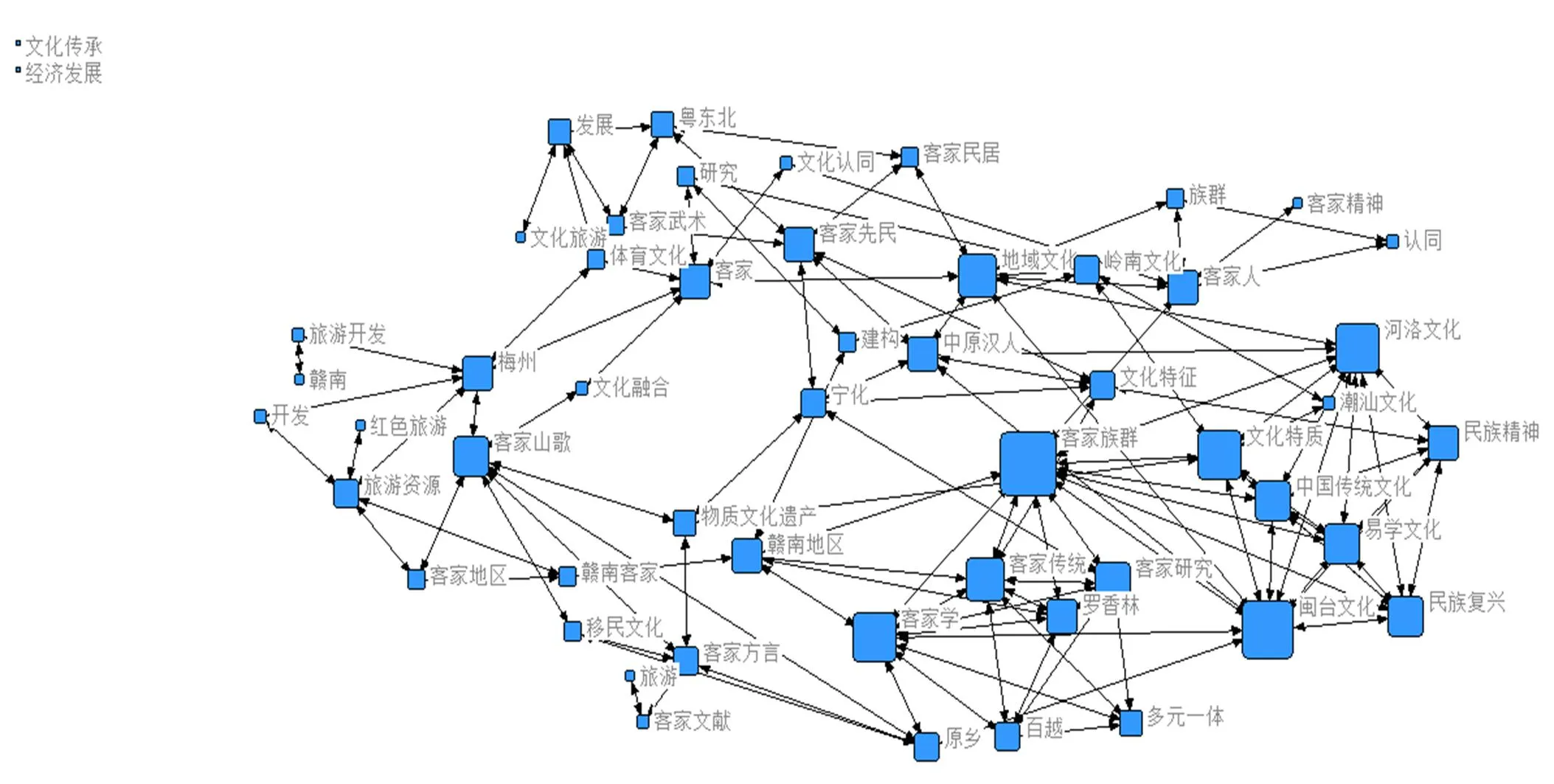

按照表5得到客家文化的高頻主題關鍵詞的共現矩陣后,為了發現文獻間的深層次關聯,需要借助社交網絡分析的方法,通過生成可視化的熱點知識圖譜,進行分析,從而得到相關研究結論。通過對共現矩陣進行處理后,可以得到如圖2所示的客家文化研究熱點知識圖譜。

圖2 客家文化研究熱點知識圖譜

至此,從研究熱點知識圖譜中我們可以清晰地看到如下以客家族群為中心延伸出來的四個關聯學術成果研究知識群以及由文化傳承、經濟發展構成的一個獨立學術成果研究知識群:第一,以閩臺文化、河洛文化、易學文化、潮汕文化等中國傳統文化,文化特質及民族精神、民族復興,嶺南文化、中原漢人等地域文化,客家人的客家精神、族群認同為研究聚焦點的知識群Ⅰ;第二,以客家傳統、客家學以及代表性人物羅香林為研究聚焦點的知識群Ⅱ;第三,以客家地區(贛南地區、贛南客家)為出發點,圍繞物質文化遺產、移民文化及客家方言為研究聚焦點的知識群Ⅲ;第四,以客家山歌、紅色旅游資源等文化融合的地區(如贛南、梅州)旅游開發,發展粵東北等區域,從客家先民、客家民居出發的客家特色的客家武術、體育文化旅游形成的研究聚焦點的知識群Ⅳ;第五,以文化傳承及經濟發展為研究聚焦點的獨立知識群Ⅴ。

三、總結與思考

本研究借助文獻計量及社交網絡分析方法與工具,對國內客家文化研究熱點進行了分析梳理。認為目前客家文化的研究熱點主要是聚焦形成了五個知識群。通過對這五個知識群的研究熱點總結回顧,可以發現目前國內客家文化研究方面的主要特征及問題。

首先,著者群體、著作發表單位及著作發表期刊的集聚性特征明顯。客家文化是有典型區域特征的代表性地方文化體系。客家文化的研究學者及刊載相關學術文獻的CSSCI期刊與客家族群的地理分布具有較高的重合度:大部分主要集中分布在、廣東、廣西、江西、浙江、福建等地。這些地方的大專院校、科研院所機構及研究學者是客家文化的研究主力軍。其他區域的研究學者及研究機構雖有取得相關學術成果,但是數量較少。從表1客家文化研究CSSCI期刊載文情況(載文數三篇以上期刊)也可以明顯看出這一特征,除部分專業學術期刊外,其他大部分期刊所在地具有明顯上述集聚性特征。

第二,跨區域的合作及研究缺乏。縱觀現有文獻,跨區域(經濟區域,地理區域)的合作及研究較少。大部分的學術研究都局限于客家區域范圍內,而區域間的研究是較缺乏的。大部分的學者具有上述第一點集聚性特征,該區域內學者和其他省份、地市的學者的合作研究較少。這對于拓展客家文化的研究視野及經濟影響、社會影響不利。

第三,客家文化的本體研究學術成果豐富。如焦點知識群Ⅰ,包括閩臺文化(如陳支平以中州文化及閩臺文化作為案例,通過跨地域及歷史界限,對黃河文明的文化意義進行分析,提出相關觀點[13])、河洛文化(如史善剛等人選取河洛文化與民族復興、楊祥麟選取河洛文化及臺灣文化、安國樓選取河洛文化及客家文化、樊洛平則選取臺灣客家文化與河洛文化對客家文化的本體開展了相關研究,并通過研究提出相應學術論點,為客家文化的源流、沿革、發展及未來提供了學術參考)[14-17]、易學文化、潮汕文化(如林倫倫通過對潮汕文化背景下的粵東社會發展進行反思回顧,對潮汕文化“三題”進行了專門研究[18])等中國傳統文化,文化特質及民族精神、民族復興,嶺南文化(如張國雄對嶺南文化的近代演變歷程進行研究,基于客家文化,提出了客家文化、嶺南文化與嶺南學之間的關聯[19])、中原漢人等地域文化,客家人的客家精神、族群認同等。以客家傳統、客家學以及代表性人物羅香林[20]為研究聚焦點的知識群Ⅱ。這些研究對于客家文化的追根溯源、探索發展歷程及未來態勢具有指引性作用,具有舉足輕重的學術價值。

第四,基于客家文化的特色旅游開發的研究較多。客家文化在當前經濟社會環境下,欲取得更大發展,旅游開發是一個較好的著力點。發展特色客家文化旅游產業,對于客家地區的經濟社會發展將會起到較大的促進作用。高頻引用文獻中較多的關注旅游開發。有從宏觀層面進行政策理論研究的:如馬勇等人(2000)從福建全省旅游業出發,探討具有地方特色的旅游產業發展戰略[21],這在國內屬于較早學術研究。謝莉等人(2009)則選取粵北山區為突破口,開展了生態旅游發展的戰略研究,并提出了針對性的發展對策[22]。楊宏云(2013)則從海洋文化建設的角度出發,另辟蹊徑,借助SWOT分析方法探索福建旅游的發展[23]。而張冬娘(2013)則基于客家文獻,對特色旅游經濟開發進行針對性探討的研究[24]。也有針對特定區域內特色文化旅游產業發展及對策的研究:如翁毅等人(2009)在區域合作背景的視域下,對粵閩贛“千里客家文化長廊”的領域開發現狀進行回顧反思,提出發展新對策[25]。特定區域內對象更為具體的研究,如熊桂蘭等人(2009)通過對白鷺村旅游開發過程中的問題進行剖析,提出改進對策[26]。鐘先麗(2010)[27]及徐丹等人(2014)[28]聚焦贛南,對蘇區民俗文化及古民居旅游開發展開研究,提供了發展思路。當然客家特色旅游在發展過程中也遇到了問題,為了提升競爭力,打造特色品牌,有學者也開展了相關研究,如饒世權等人(2011)從特質文化出發,提出客家古鎮文化旅游產品的品牌塑造及發展設想[29]。

第五,圍繞客家文化的非物質文化遺產(如梅州客家山歌、客家燈彩、福建土樓等)保護的研究較少。這方面的研究雖有,但是相較顯少。現有文獻中,江金波等人(2002)對客家山歌[30]、駱高遠(2010)對福建土樓[31]的旅游價值及旅游開發開展了相關研究,但在旅游本身及經濟發展等方面關注較多,對于相關非物質文化遺產的保護提及較少。國內學者謝莉等人(2011)從嶺南松口古鎮的保護及旅游開發為對象開展研究并提出了相關建議[32],則屬于近年來為數不多的客家文化保護研究。雖然從研究熱點知識圖譜中可以看到,文化傳承和經濟發展構成了獨立知識群Ⅴ,也就是與其他知識群關聯性很低。但是實際上,客家文化要得到延續及發展,其文化傳承的重要性不言而喻。無論何種經濟社會形態,其賴以生成的文化體系非常重要,前述的借助客家文化的特色旅游可以一定程度上解決經濟發展的問題,但是文化的傳承更需引起學術界及全社會的關注。

最后,需要指出的是,本研究基于CNKI收錄的CSSCI來源期刊學術成果展開,具有一定局限性,但對研究史的回顧梳理及對熱點問題的揭示,具有一定的學術意義。

[1] 楊振之.前臺、帷幕、后臺——民族文化保護與旅游開發的新模式探索[J].民族研究,2006(2):39-46.

[2] 俞萬源,李海山.客家文化旅游:回顧、現狀與展望[J].經濟地理,2006(4):710-713.

[3] 陸玉麒,王穎.雙核結構模式與福建區域發展戰略[J].人文地理,2003(2):1-6.

[4] 俞萬源,邱國鋒,曾志軍,等.基于文化生態的客家文化旅游開發研究[J].經濟地理,2012(7):172-176.

[5] 任嬋娟.基于“舞臺真實”理論的文化旅游資源開發——以原生型民族村寨為例[J].旅游論壇,2008(1):129-132.

[6] 黃向春.客家界定中的概念操控:民系、族群、文化、認同[J].廣西民族研究,1999(3):21-23.

[7] 劉麗川.論客家民間多神信仰及其文化源頭[J].中山大學學報(社會科學版),2002(2):133-141.

[8] 陳琦,陳華,龔建林,等.嶺南休閑體育文化特色研究[J].廣州體育學院學報,2009(4):5-9.

[9] 楊振之,陳謹.旅游產品策劃的理論與實證研究[J].四川師范大學學報(社會科學版),2006(4):105-110.

[10] 龔建林,陳琦.客家文化區域的休閑體育文化特色初探[J].廣州體育學院學報,2008(3):48-51.

[11] 賀超.客家文化與現代文明[J].江西社會科學,2007(1):145-148.

[12]盧麗剛,周琰培.井岡山紅色旅游資源的深度開發[J].求實,2008(1):61-63.

[13] 陳支平.跨越地域與歷史的界限來重新審視黃河文明的文化意義——以中州文化與閩臺文化的關聯性為例證[J]. 安徽史學,2013(1):11-16.

[14] 史善剛,董延壽.論河洛文化與民族復興[J].中國文化研究,2007(1):193-198.

[15] 楊祥麟.臺灣文化與河洛文化[J].中州學刊,2007(3):39-41.

[16] 安國樓.河洛文化與客家文化[J].中州學刊,2007(3):156-157.

[17] 樊洛平.從臺灣客家族群記憶溯源河洛文化底蘊——以臺灣客家文學為觀照對象[J].北方論叢,2016(1):55-60.

[18] 林倫倫.“潮汕文化”的自新與粵東社會的發展——“潮汕文化”三題[J].汕頭大學學報(人文社會科學版),2008(4):79-83.

[19] 張國雄.嶺南文化的近代演進與“嶺南學”[J].華南師范大學學報(社會科學版),2009(4):128-130.

[20] 王可.“紀念羅香林誕辰一百周年學術研討會”在梅州舉行[J].學術研究,2007(3):158-158.

[21] 馬勇,王春雷.福建省旅游業發展戰略研究[J].經濟地理,2000(5):103-107.

[22] 謝莉,劉昭云.粵北山區生態旅游發展的戰略思路及對策研究[J].資源開發與市場,2009(6):557-559.

[23] 楊宏云.論海洋文化資源與福建旅游——基于SWOT的分析[J].福州大學學報(哲學社會科學版),2013(4):71-76.

[24] 張冬娘.客家文獻的開發與旅游經濟的發展[J].圖書館工作與研究,2013(6):93-95.

[25] 翁毅,張靈,張偉強.區域合作背景下粵閩贛“千里客家文化長廊”的旅游開發[J].經濟地理,2009(8):1397-1401.

[26] 熊桂蘭,戚蕙蘭.白鷺村旅游開發過程中存在的問題與對策[J].農業考古,2009(6):144-146.

[27] 鐘先麗.贛南客家古民居旅游開發探析[J].企業經濟,2010(4):111-113.

[28] 徐丹.贛南原中央蘇區民俗文化旅游研究[J].江西社會科學,2014(12):229-232.

[29] 饒世權,鞠廷英.論特質文化與古鎮文化旅游產品品牌建設[J].中國發展,2011(1):33-38.

[30] 江金波,司徒尚紀.中原文化與土著文化在梅州的整合研究——以梅州客家山歌的形成為例[J].中國歷史地理論叢,2002(1):132-141.

[31] 駱高遠.“福建土樓”的旅游價值及其保護[J].經濟地理,2010(5):849-853.

[32] 謝莉,馮亞芬.嶺南松口古鎮的保護與旅游開發[J].地域研究與開發,2011(3):98-101.

(責任編輯:鄭宗榮)

Review and Reflection on the Researches of Hakka Culture Based on CSSCI Periodicals

SHEN Zhenping1.2

The study use CSSCI papers from CNKI database as the literature sources. Through the methods and tools from bibliometric and social network analysis, it analyzes the status of Hakka culture research. It concludes that the Hakka culture researches focus on two knowledge groups: four associated group of research knowledge extended from Hakka people, an independent research knowledge group of academic achievements composed of cultural heritage and economic development. The paper then points out that in the present studies of the Hakka culture, group characteristics are prominent in scholars group, the research units group, and periodicals group. There are rich academic achievements on ontological researches of Hakka culture and its tourism development. However, the cross-regional researches are lack of cooperation and few studies focused on the protection of this intangible cultural heritage.

Hakka culture; research focus; co-word analysis; visualized display; research knowledge group; review; reflection

G203

A

1009-8135(2017)06-0053-09

2017-09-22

沈振萍(1986—),男,江西萍鄉人,南京農業大學博士生,高級項目經理,主要研究信息資源管理。