中西醫結合方案對活動期類風濕關節炎患者的指標變化研究

葉石保 莊宇 呂志芬 陳宇航

中西醫結合方案對活動期類風濕關節炎患者的指標變化研究

葉石保 莊宇 呂志芬 陳宇航

目的對中西醫結合方案治療活動期類風濕關節炎患者的指標變化進行分析.方法100例活動期類風濕關節炎患者, 將其隨機分成對照組和觀察組, 每組50例.對照組患者實施常規治療, 觀察組患者實施中西醫結合治療.對比兩組患者的臨床癥狀改善效果及患者C反應蛋白(CRP)、紅細胞沉降率(ESR)、類風濕因子(RF)等實驗室指標變化.結果治療后, 兩組患者臨床癥狀評分均有所下降, 且觀察組患者下降明顯優于對照組, 差異具有統計學意義(P<0.05).治療前, 兩組患者的CRP、ESR、RF均較正常水平高, 治療后1、3、6個月, 兩組患者CRP、ESR、RF均較治療前有所下降, 觀察組下降水平較對照組明顯, 差異具有統計學意義(P<0.05).且觀察組的類風濕關節炎患者病情評價評分(DSA28)比對照組下降顯著(P<0.05).觀察組患者治療總有效率為94.0%, 明顯高于對照組的78.0%, 差異具有統計學意義(P<0.05).結論在活動期類風濕關節炎患者治療中, 對患者實施中西醫結合方案治療, 能夠顯著改善患者臨床癥狀, 提高患者臨床治療效果, 值得推廣應用.

中西醫結合;類風濕關節炎;活動期;指標

類風濕關節炎(RA)屬于一種炎性癥狀的自身免疫疾病,對關節周圍的組織也會造成傷害, 特別是對小關節的影響,如造成手關節不對稱情況, 而且該疾病反復性很大, 發病率也很高, 嚴重的會給患者造成不同程度的殘疾[1-3].近幾年關于類風濕關節炎的診療水平不斷提高, 目前比較受重視的是生物制劑治療, 但是這種疾病在基層人群中發生率很高,目前臨床還沒有關于根治該疾病的方法[4,5].臨床通過中西醫結合的方式對這類疾病患者進行治療, 具有顯著的臨床效果.本文選擇本院收治的100例活動期類風濕關節炎患者作為分析對象, 研究中西醫結合治療方法對活動期類風濕關節炎患者的治療效果, 具體報告如下.

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2015年12月~2016年12月本院接收的100例活動期類風濕關節患者, 將患者隨機分為觀察組和對照組, 每組50例.觀察組患者中男29例, 女21例;年齡22~60歲, 平均年齡(43.7±10.8)歲;病程2~28年, 平均病程(8.4±6.5)年.對照組患者中男28例, 女22例;年齡21~62歲, 平均年齡(42.6±11.9)歲:病程2~29年, 平均病程(7.5±7.1)年.兩組患者一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05), 具有可比性.

1.2 方法

1.2.1 對照組 給予10 mg甲氨蝶呤, 并與生理鹽水相結合,對患者進行西藥靜脈滴注, 1次/周, 同時口服非甾體類抗炎藥物.

1.2.2 觀察組 在對照組治療基礎上給予采用中藥治療:①蠲痹湯口服, 處方包括:乳香6 g、桂心9 g、當歸12 g、黃芪30 g、秦艽6 g、川芎9 g、穿山龍30 g、桑枝30 g、羌活6 g、獨活12 g、海桐皮15 g、甘草10 g、海風藤15 g、木香9 g.2次/d, 150 ml/次.②使用中藥對患者進行全身熏洗.處方:川烏20 g、威靈仙60 g、草烏20 g, 千年健60 g、透骨草30 g, 伸筋草30 g.在MD-99N型的麥迪電腦熏蒸艙進行治療[6].上述使用的中藥進行粗粉粉碎, 并使用過濾膜將其包裹放到熏蒸鍋內, 并加入3000 ml水, 泡30 min左右, 再將其加熱至煮沸, 直到艙內溫度達到42℃后, 對患者進行全身熏蒸, 根據患者的耐受力調整艙內溫度, 保持在42~52℃左右[7], 熏30~45 min, 1次/d.

1.3 觀察指標及療效判定標準 對比兩組患者臨床癥狀積分;觀察兩組患者治療前, 治療后1、3、6個月的CRP、ESR、RF指標變化及DSA28評分;判定兩組患者的臨床療效, 療效判定標準參照相關文獻[8]分為顯效、有效及無效,總有效率=顯效率+有效率.

1.4 統計學方法 采用SPSS18.0統計學軟件對數據進行統計分析.計量資料以均數± 標準差表示, 采用t檢驗;計數資料以率(%)表示, 采用χ2檢驗.P<0.05表示差異具有統計學意義.

2 結果

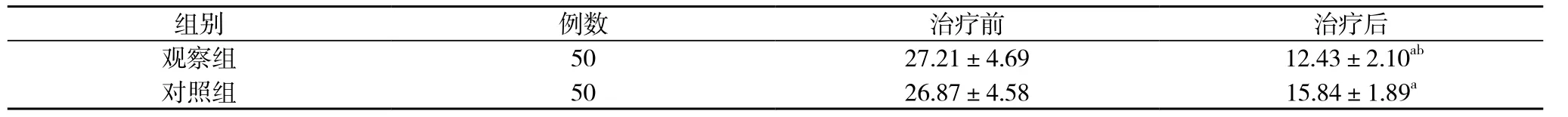

2.1 兩組患者治療前后癥狀評分對比 治療前, 兩組癥狀評分對比, 差異無統計學意義(P>0.05);治療后, 兩組患者臨床癥狀評分均有所下降, 且觀察組患者下降明顯優于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05).見表1.

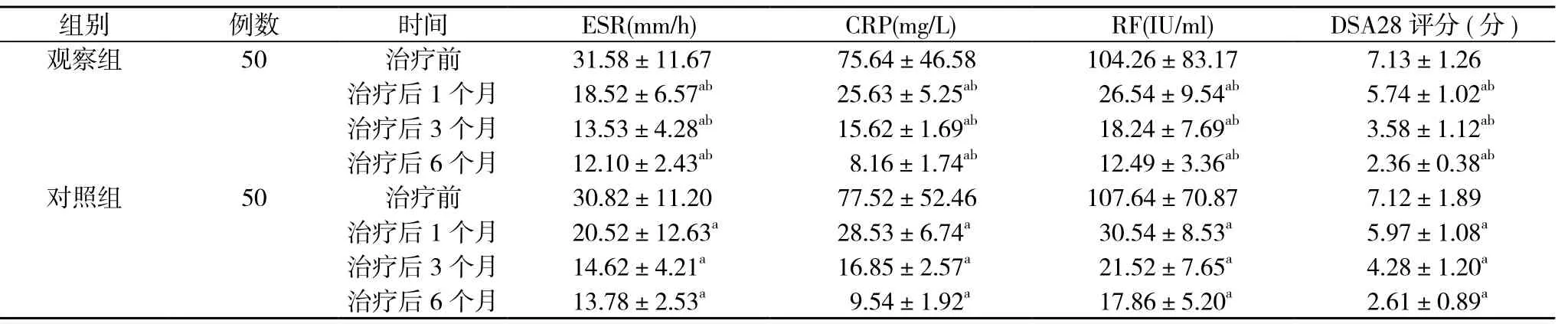

2.2 兩組患者治療前后實驗室指標變化對比 治療前, 兩組患者的CRP、ESR、RF均較正常水平高, 且兩組對比, 差異無統計學意義(P>0.05);治療后1、3、6個月, 兩組患者CRP、ESR、RF均較治療前有所下降, 觀察組下降水平較對照組明顯, 差異具有統計學意義(P<0.05).治療前, 兩組DSA28評分對比, 差異無統計學意義(P>0.05);治療后均較治療前下降, 且觀察組的DSA28評分下降明顯優于對照組,差異有統計學意義(P<0.05).見表2.

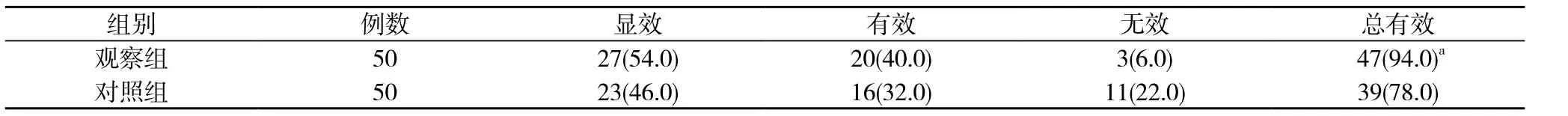

2.3 兩組患者臨床治療效果對比 觀察組患者治療總有效率為94.0%, 明顯高于對照組的78.0%, 差異具有統計學意義(P<0.05).見表3.

表1 兩組患者治療前后癥狀評分對比, 分)

表1 兩組患者治療前后癥狀評分對比, 分)

注:與治療前對比, aP<0.05;治療后與對照組對比, bP<0.05

組別 例數 治療前 治療后觀察組 50 27.21±4.69 12.43±2.10ab對照組 50 26.87±4.58 15.84±1.89a

表2 兩組患者治療前后實驗室指標對比

表2 兩組患者治療前后實驗室指標對比

注:與治療前對比, aP<0.05;治療后與對照組對比, bP<0.05

組別 例數 時間 ESR(mm/h) CRP(mg/L) RF(IU/ml) DSA28評分(分)觀察組 50 治療前 31.58±11.67 75.64±46.58 104.26±83.17 7.13±1.26治療后1個月 18.52±6.57ab 25.63±5.25ab 26.54±9.54ab 5.74±1.02ab治療后3個月 13.53±4.28ab 15.62±1.69ab 18.24±7.69ab 3.58±1.12ab治療后6個月 12.10±2.43ab 8.16±1.74ab 12.49±3.36ab 2.36±0.38ab對照組 50 治療前 30.82±11.20 77.52±52.46 107.64±70.87 7.12±1.89治療后1個月 20.52±12.63a 28.53±6.74a 30.54±8.53a 5.97±1.08a治療后3個月 14.62±4.21a 16.85±2.57a 21.52±7.65a 4.28±1.20a治療后6個月 13.78±2.53a 9.54±1.92a 17.86±5.20a 2.61±0.89a

表3 兩組患者臨床治療效果對比 [n(%)]

3 討論

類風濕關節炎是一種公認的全身性免疫性疾病, 累及患者的肺、心、關節軟骨、骨組織等結締組織.患者通常會出現關節疼痛、關節腫痛、肌無力等問題, 并且具有對稱性、多發性、反復性的特點.患者早期出現骨質疏松癥狀, 導致繼發性骨質疏松疾病, 嚴重影響患者的生活質量[1,2].治療類風濕關節炎在西藥中通常使用非甾體抗炎藥物、免疫和生物制劑、抗風濕藥物等, 雖然能夠很快緩解患者的病癥, 但是遠期療效不理想[9,10].中醫對于類風濕關節炎的治療有明顯的療效.根據中醫的角度分析, 類風濕關節炎屬于"痹癥"范疇, 在《內經》等相關醫學中有以下論述"風寒濕三氣雜至, 和而為痹", 古代中醫對類風濕關節炎的分析, 也總結相應的中醫治療方法[3-6].

本次研究中, 對100例活動期類風濕關節炎患者進行分析, 其中觀察組50例患者進行了中西醫結合治療, 觀察患者的臨床癥狀評分及患者的CRP、ESR、RF實驗室指標和DAS28評分均明顯改善.本次研究對觀察組患者使用具有祛風除濕、通絡止痹、溫經散寒等功效的中藥, 同時使用了活血止痛的熏洗方法緩解關節炎給患者帶來的疼痛, 明顯改善患者的臨床癥狀.研究結果顯示:治療后, 兩組患者臨床癥狀評分均有所下降, 且觀察組患者下降明顯優于對照組, 差異具有統計學意義(P<0.05).治療前, 兩組患者的CRP、ESR、RF均較正常水平高, 治療后1、3、6個月, 兩組患者CRP、ESR、RF均較治療前有所下降, 觀察組下降水平明顯優于對照組, 差異具有統計學意義(P<0.05).且觀察組的DSA28評分下降明顯優于對照組, 差異有統計學意義(P<0.05).觀察組患者治療總有效率為94.0%, 明顯高于對照組的78.0%, 差異具有統計學意義(P<0.05).由此可見中醫的重要應用價值.

綜上所述, 對活動期類風濕關節炎患者進行中西醫結合的方式治療, 具有很好的臨床效果, 能夠有效緩解患者臨床癥狀, 同時降低患者實驗室各項指標, 而且臨床治療有效率比常規治療顯著, 臨床療效持久, 值得在臨床進行推廣.

[1] 譚寧, 賀守第, 倪慧婕, 等. 類風濕關節炎血清植物性食物過敏原特異性IgG和IgE檢測. 中華臨床免疫和變態反應雜志,2016, 10(2):97-100.

[2] 余慧, 蔣艷珍, 尚文昌. 中西醫結合治療老年性類風濕關節炎活動期臨床研究. 河北中醫, 2016, 38(2):217-221.

[3] 楊少祥, 鄭福增, 周子朋. 類風濕關節炎繼發骨質疏松癥的病因病機探析. 中國民族民間醫藥, 2017, 26(13):4-5.

[4] 鄭春松, 黃綏心, 葉蕻芝, 等. 從網絡藥理學角度研究白芍治療類風濕關節炎的作用. 風濕病與關節炎, 2017, 6(5):11-15.

[5] 劉書珍. 中西醫結合治療活動期類風濕性關節炎100例臨床觀察. 中醫雜志, 2008, 49(3):228-230.

[6] 陳紅梅. 甲氨蝶呤、柳氮磺吡啶、硫酸羥氯喹聯合治療老年類風濕關節炎患者的療效及對血脂的影響. 中國老年學,2015(5):1254-1256.

[7] 萬磊, 劉健, 盛長健, 等. 活動期類風濕關節炎患者肺功能變化相關性研究. 中國中醫藥信息雜志, 2010, 17(4):18-22.

[8] 郝鋒, 胡玲, 羅磊, 等. 隔姜灸對活動期類風濕關節炎臨床療效的影響. 中醫藥臨床雜志, 2011, 23(4):313-316.

[9] 劉文英. 中西醫結合治療活動期類風濕性關節炎56例. 中國藥業, 2009, 18(12):81-83.

[10] 魏艷, 楊錫明, 王慎娥. 中西醫結合治療活動期類風濕性關節炎50例臨床觀察. 中國中醫藥科技, 2013, 20(1):54-55.

10.14164/j.cnki.cn11-5581/r.2017.22.064

516001 惠州市中心人民醫院

2017-09-21]