楊康之死

王晴飛

在今天的百回本《西游記》中,敘述玄奘身世的一回(《陳光蕊赴任遭災(zāi) 江流僧復(fù)仇報(bào)本》),常常是作為附錄出現(xiàn)的,而在明代百回本中并無玄奘完整身世的交代,一般認(rèn)為這部分內(nèi)容,是清人據(jù)明代楊鼎臣《全像唐僧出身西游記傳》增補(bǔ)①。玄奘身世故事的大體情節(jié)如下:他命犯“落江星”,未出世時(shí)父親陳光蕊便被水賊劉洪所害,母親殷溫嬌被霸占,剛滿月又被母親咬下小腳趾,附上身世血書,以貼身汗衫包裹,順江流走,為金山寺法明長(zhǎng)老收養(yǎng),取名“江流兒”,十八歲后得知身世真相,與母親、婆婆相認(rèn),去外公殷開山處搬救兵,救出母親,殺死仇人,而父親也被龍王所救,全家團(tuán)圓,其父亦得顯官,母親則羞愧自殺。②

同類故事,在中國史傳、筆記中不乏記載,如周密《齊東野語》卷八《吳季謙改秩》中所載故事,便與此大同小異:某郡倅遇水盜被害,其妻為保全先夫血脈,委身事賊,將嬰兒置于黑漆團(tuán)盒中,附以銀片,隨流漂去。多年后偶于鄂中某寺設(shè)供,發(fā)現(xiàn)黑盒,母子相認(rèn),請(qǐng)僧人代為報(bào)官,水盜被捕③。由于這一故事主要是講“吳季謙改秩”緣由,所以故事細(xì)節(jié)上不如玄奘故事豐滿,但關(guān)鍵情節(jié)則基本相符:男主角未出世時(shí)父親即被水賊害死,母親被霸占,自己被流走,留下表記(咬斷腳趾、銀片、黑盒、汗衫等),成年后(一般是十八年)母子相認(rèn),惡人遭到報(bào)應(yīng)。

這兩個(gè)故事都與水有關(guān),可見中國古代一般人心目中水路的兇險(xiǎn)。不過單從故事情節(jié)本身的完整性來看,“水”并非必要因素。如果我們不拘泥于“江流兒”之名,剔除掉故事中“水”的因素,此類故事就更為繁多,甚至延伸至現(xiàn)代,如金庸武俠小說《射雕英雄傳》中的楊康身世故事。

一、“楊康”身世前史

在《射雕英雄傳》以前,這類故事已經(jīng)形成一個(gè)類似于胡適所說的“滾雪球”式發(fā)展的譜系:

1.陳義郎報(bào)殺父仇,《乾(月巽)子》,《太平廣記》卷一二二;

2.崔尉子報(bào)殺父仇,《原化記》,《太平廣記》卷一二一;

3.李文敏子報(bào)殺父仇,《聞奇錄》,《太平廣記》卷一二八;

4.卜起傳,劉斧《青瑣高議》后集卷四;

5.吳季謙改秩,周密《齊東野語》卷八;

6.葉茂卿改姓?qǐng)?bào)殺父仇,佚名《胡海新聞夷堅(jiān)續(xù)志》前集卷一;

7.陳豹報(bào)殺父仇,黃文旸《曲海總目提要》卷四《合汗衫》;

8.江流僧復(fù)仇報(bào)本,今本《西游記》附錄;

9.蘇知縣羅衫再合,馮夢(mèng)龍《警世通言》第一一卷。

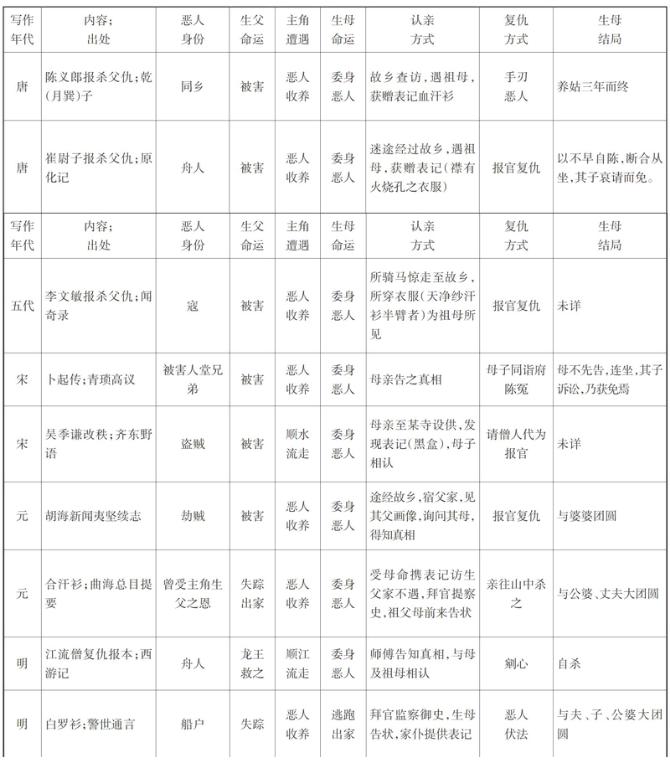

具體情節(jié)如下表所示:

這一系列故事,其基本主題都是男主人公出生前(或幼時(shí))生父遭惡人所害,成年后認(rèn)親復(fù)仇,其關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)有以下四個(gè)部分:

1.遇難:男主人公出生前(或幼時(shí))生父被惡人所害(或死,或獲救),母親與生父別離(一般情況下被惡人霸占,或逃走,與夫、子皆分離);

2.成長(zhǎng):男主人公被惡人養(yǎng)大或是被生母“流走”;

3.認(rèn)親:男主人公成年后,因命運(yùn)的指引或偶然的機(jī)會(huì)與血親相認(rèn),發(fā)現(xiàn)身世真相;

4.復(fù)仇:男主人公為父報(bào)仇。

這四個(gè)節(jié)點(diǎn)之間有著相對(duì)明晰的邏輯鏈條:因?yàn)樯副缓Γ兄魅斯涣髯呋驉喝耸震B(yǎng),不知身世真相,才有了多年后的血親相認(rèn),也才有了發(fā)現(xiàn)真相后男主人公為生父報(bào)仇的情節(jié)。另有一些故事,與上述故事情節(jié)有相似之處,但是只具備關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)中的兩個(gè)部分,如蔡指揮女復(fù)仇的故事(祝允明《九朝野記》、馮夢(mèng)龍《醒世恒言·蔡瑞虹忍辱報(bào)仇》、俞樾《茶香室叢鈔·蔡指揮女》)、《聊齋志異》中的《庚娘》等,作為復(fù)仇者的被害人女兒、妻子在遇難時(shí)都是成年人,具有即時(shí)復(fù)仇能力,所以并無成長(zhǎng)和認(rèn)親部分,更無被害人子女為惡人收養(yǎng)情節(jié),因此不納入討論范圍。

同時(shí)具有這四部分關(guān)鍵情節(jié)的故事之間也存在一些細(xì)微然而同樣很重要的區(qū)別,這主要體現(xiàn)在三個(gè)方面:一是男主人公的成長(zhǎng),是被流走還是被惡人收養(yǎng);二是男主人公母親是委身事賊還是保持貞節(jié);三是男主人公的生父是果然被害死還是最后獲救。第一點(diǎn)牽涉到男主人公與惡人之間關(guān)系的復(fù)雜程度。在傳統(tǒng)社會(huì)里,這一區(qū)別關(guān)系不大,男主人公無論是被流走做了和尚,還是被惡人養(yǎng)大,在得知身世真相后,都是毫不猶豫地為生父報(bào)仇,或親手殺死仇人,或報(bào)官使惡人伏法,惡人的養(yǎng)育恩情并不需要考慮,因?yàn)楦赶笛y(tǒng)是傳統(tǒng)中國社會(huì)秩序的根基,生恩最大。在生父血統(tǒng)面前,養(yǎng)育之恩可以忽略不計(jì)。

值得玩味的是男主人公母親即直接受害者妻子的選擇與命運(yùn),在不同時(shí)代有不同的表現(xiàn)。從上表可以看出,在唐、宋、元的故事里,女性在特定情況(丈夫被害而兒子尚幼且人身受到威脅)下,是可以失貞的,其最終結(jié)局也相對(duì)完滿,得以與夫家團(tuán)圓,并不需要自殺謝罪。雖然在崔尉子故事和卜起傳中,女性受到官府指責(zé),但原因都在于沒有及時(shí)報(bào)官,有包庇惡人之嫌,論的是“連坐之罪”,最后也都因?yàn)閮鹤忧笄槎妹猓⒉恍枰獮槭碛趷喝烁冻龃鷥r(jià)。尤其是《吳季謙改秩》中,盜賊殺死郡倅后威脅其妻說:“汝能從我乎?”她的回答是:“汝能從我,則我亦從汝,否則殺我。”④這段敘述里,不僅絲毫沒有對(duì)郡倅之妻失身于賊人的指責(zé),對(duì)她面對(duì)盜賊的從容和以身體換取兒子生存的坦然,反倒流露出贊賞之意。而在明代的同類故事里,婦女則不許失貞,女子只有棄子出家,若委身惡人,即便最終丈夫生還,也只有自殺謝罪。可見在明代一般人的倫理觀念里,對(duì)女性貞節(jié)的要求更趨嚴(yán)格,無論何種情勢(shì)都不得失貞——關(guān)鍵時(shí)刻為了保持貞節(jié)倒是可以拋棄兒子。

至于男主人公生父的命運(yùn),則只有在元、明時(shí)才出現(xiàn)“被害獲救”的情節(jié),與之同時(shí)出現(xiàn)的則是其子高中得官,甚至娶得顯官之女。在唐、宋故事中,男主人公或是明言應(yīng)舉下第途中與血親相遇,或是相遇在應(yīng)舉途中,并不提及應(yīng)舉結(jié)果。從這里可以看出元、明文學(xué)中對(duì)于功名富貴和大團(tuán)圓結(jié)局的追求。而“被害獲救”也帶來情節(jié)上的不合理之處(至少現(xiàn)代人會(huì)覺得不合理),即男主人公生父在獲救后的十余年里,從未有積極尋找妻、子與復(fù)仇的行動(dòng),或是削發(fā)為僧,或是坐等鬼神指引,在其子已具備獨(dú)立復(fù)仇能力時(shí)才忽然出現(xiàn)。而即便是男主人公的復(fù)仇,也總是要借助功名與權(quán)勢(shì),缺乏前人不顧一切的血?dú)狻_@顯示出男性人格的萎縮和世俗道德對(duì)于男性責(zé)任要求的降低——而這又常常是與對(duì)女性貞節(jié)要求的嚴(yán)格同步的。當(dāng)然,這或許體現(xiàn)出明代男性的卑下和元、明社會(huì)風(fēng)氣比唐、宋更趨熱衷,但也可能與元、明小說、戲劇的作者與讀者、觀眾階層的下移,從而更能體現(xiàn)普通人的想法有關(guān)。endprint

《射雕英雄傳》中楊康的身世故事,從情節(jié)結(jié)構(gòu)而言,也可以算作這一譜系故事在現(xiàn)代的延續(xù),其人物設(shè)定與結(jié)局,與前代故事也多有相合。不過金庸畢竟是現(xiàn)代人,他面對(duì)的也是現(xiàn)代讀者,在具體的情節(jié)處理上又有新變之處。

二、楊康的道德困境

楊康的身世設(shè)定,屬于上述故事中被“惡人收養(yǎng)”一類:大金國六王爺完顏洪烈因偶然機(jī)緣為楊康之母包惜弱所救,生愛慕之心,設(shè)計(jì)害死郭、楊兩家男子——楊鐵心僥幸逃脫——占有包惜弱,以楊康為子。在楊鐵心出現(xiàn)之前,楊康一直以為完顏洪烈才是自己的親生父親。楊康的故事符合上述四個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的前三個(gè)部分,第四個(gè)部分略有不同。

這里牽涉到一個(gè)古代作家不必理會(huì)的新問題,即生恩與養(yǎng)恩的關(guān)系。在現(xiàn)代社會(huì),父權(quán)受到?jīng)_擊,父系血統(tǒng)至少在表面上已不再具有道德上的絕對(duì)權(quán)威,養(yǎng)育之恩并不能完全忽視,這決定了楊康不可能像古代小說中的男主人公一樣,在得知身世真相之后立刻殺死養(yǎng)父,為生父報(bào)仇。于是楊康就面臨一個(gè)真正的倫理困境。所謂真正的困境,指的是他身處道德的岔路口,無論往哪一個(gè)方向走都將錯(cuò)。這是一個(gè)注定不可能具有完美道德的形象——他站在養(yǎng)父完顏洪烈一邊,自然是認(rèn)賊作父,可是他如果完全站在生父楊鐵心一邊,其實(shí)也難免忘恩負(fù)義的指責(zé)——尷尬的處境使他的性格有趨于復(fù)雜、豐富的可能,這樣的人物設(shè)定是性格單純的道德完人(譬如郭靖)無法完成的。

楊康一定會(huì)受到懲罰,這本是由他的身世所決定——因?yàn)樗厝粫?huì)有道德污點(diǎn),而在通俗文學(xué)的世界里,一切的道德錯(cuò)誤都需要被懲罰或救贖。可是如果一個(gè)主要人物僅僅因?yàn)樗陨頍o法把控因而也無法完全負(fù)責(zé)的命運(yùn)遭到懲罰,則可能會(huì)模糊善惡界限,引起讀者道德觀上的惶惑與焦慮。作為通俗文學(xué),《射雕英雄傳》不可能過分冒犯讀者,需要提供一個(gè)相對(duì)清晰、整齊劃一的倫理觀念。楊康的悲劇必須從其自身找到原因,使其道德上的污點(diǎn)源于其自身的人格缺陷,以滿足讀者善惡有報(bào)的心理預(yù)期。

金庸對(duì)于這個(gè)新問題的處理方式正是虛化楊康悲劇的命運(yùn)性,將其寫成品質(zhì)惡劣的負(fù)面人物,這樣就將原本可能更為復(fù)雜的人物性格變得簡(jiǎn)單了。金庸是很注意其筆下人物性格的復(fù)雜性的,他也很努力地不將楊康寫成純粹的惡人,比如寶應(yīng)祠堂里在為生父報(bào)仇和感念完顏洪烈養(yǎng)育恩情之間的猶豫,在皇宮中刺傷郭靖后瞬間的歉疚,但他也總是將這些可能豐富其人性的成分迅速滑過,轉(zhuǎn)而強(qiáng)調(diào)其熱衷功名富貴的一面,這樣就避開了楊康面臨的困境,把復(fù)雜的道德困境轉(zhuǎn)化為人物的道德品質(zhì)問題,將命運(yùn)悲劇變成了正邪分明、善惡有報(bào)的道德說教。

楊康的惡德可謂多矣:在生父與養(yǎng)父之間,他貪戀榮華富貴,認(rèn)賊作父,是不孝;多次謀害義兄郭靖,是不義;為了個(gè)人私利,害死郭靖的諸位師父,可謂不仁;對(duì)穆念慈始亂終棄,是不愛。這樣的惡人受到懲罰,誰曰不宜呢?

金庸對(duì)楊康道德困境的虛化處理,背后隱含的仍是生父血統(tǒng)優(yōu)先意識(shí)。小說中對(duì)于楊康生父與養(yǎng)父的人物設(shè)定,使得選擇養(yǎng)父注定處于道德劣勢(shì)地位。生父楊鐵心,血統(tǒng)高貴,乃是天波楊府之后,但在實(shí)際社會(huì)地位上,與養(yǎng)父完顏洪烈相比,一個(gè)落魄江湖,一個(gè)貴為皇子,恰好處在貧賤與富貴的兩極。人皆愛富貴而惡貧賤,但又以安于貧賤不慕富貴為高。楊康親近養(yǎng)父,原有感念其養(yǎng)育恩情的成分,但由于完顏洪烈顯赫身份的設(shè)定,這一點(diǎn)反而被忽略了,作者著意展示和讀者看到的都是楊康在窮爸爸與富爸爸里選擇了富的那一個(gè)。

由于生恩與養(yǎng)恩之間的權(quán)衡,只出現(xiàn)在現(xiàn)代人的道德倫理觀念中,我們不妨將楊康身世故事與昆劇新編版《白羅衫》⑤作一比較。在這一版本里,劇中著力表現(xiàn)的正是男主人公徐繼祖在生恩與養(yǎng)恩之間的猶豫與難以選擇的痛苦。該戲第一折《應(yīng)試》,主要內(nèi)容便是徐繼祖赴京應(yīng)試之前,與養(yǎng)父(惡人徐能)之間依依難舍的父子離別之情。在得知身世真相之后,對(duì)于徐能也仍然難以割舍,飽受煎熬,一度試圖徇私放其逃生,而徐能則出于對(duì)養(yǎng)子前程的考慮,甘愿受刑。這里的徐繼祖與楊康相比,顯然人物性格更為豐富,也更能引起現(xiàn)代人對(duì)于生恩與養(yǎng)恩關(guān)系的思考。

與前代同類故事相比,楊康身世故事的另一個(gè)不同之處在于金庸引入了民族主義內(nèi)容。將個(gè)人際遇融入家國興亡的宏大敘事,是金庸武俠小說的一大特色。中國人歷來認(rèn)為家國同構(gòu),君父同倫,天子又稱為“君父”,便是天下臣民共同的父親。孝不僅是家庭倫理,也是政治倫理,“其為人也孝悌,而好犯上者,鮮矣”(《論語·學(xué)而篇第一》),所以有所謂的移孝作忠。作為現(xiàn)代人的金庸,將對(duì)君主的忠轉(zhuǎn)換為對(duì)于民族、國家之忠,父母之邦宋朝與成長(zhǎng)之邦金國因此也分別可以視為楊康的大生父與大養(yǎng)父。由于“父”與“國”的同構(gòu)性,認(rèn)賊作父的逆子楊康,自然也會(huì)是賣國求榮的宋奸。這又在楊康道德的不孝、不義、不仁、不愛之上加了更宏大的不忠。實(shí)際上,作為“想象的共同體”,民族認(rèn)同從來就是一個(gè)政治問題,而非全是血緣問題。楊康一出世便生長(zhǎng)在金國,在民族身份上認(rèn)同金國,按照現(xiàn)代政治理念,正在情理之中——楊康的身份,類似于今人所說的ABC。不過大生父與大養(yǎng)父之間,其實(shí)也隱含了道德上的不對(duì)等。彼時(shí)的金國與宋國是侵略與被侵略的關(guān)系,認(rèn)同宋國顯然更具有道義上的合法性。這種情節(jié)設(shè)計(jì)體現(xiàn)的仍是生父血統(tǒng)優(yōu)先意識(shí)。

金庸對(duì)楊康命運(yùn)走向的處理,一方面回避了生恩與養(yǎng)恩的沖突,通過對(duì)生父與養(yǎng)父人物身份的設(shè)定,隱含了選擇生父的道德合法性,是在新的情勢(shì)下,重復(fù)老觀念,固化了已經(jīng)在一定程度上松動(dòng)的父系血統(tǒng)神話。另一方面又引入民族主義內(nèi)容,以家國大義責(zé)楊康,用更宏大的民族敘事強(qiáng)化他道德上的污點(diǎn),這都簡(jiǎn)化了楊康這一人物性格的復(fù)雜性與選擇的艱難性,可見父系血統(tǒng)的權(quán)威,作為一個(gè)巨大的存在,并未真正消逝,而是隱在現(xiàn)代話語背后,繼續(xù)潛在地發(fā)揮著支配作用。

三、蕭峰與郭靖:楊康的另外兩種可能性

在金庸小說中,另有兩個(gè)正面人物——蕭峰與郭靖——其實(shí)面臨與楊康類似的處境。他們的命運(yùn)可以說代表了楊康的另外兩種可能性,尤其是從蕭峰的命運(yùn)來看,即便楊康道德上并無瑕疵,也仍然擺脫不了慘死的命運(yùn)。endprint

與《射雕英雄傳》的單純、明晰不同,《天龍八部》在情節(jié)結(jié)構(gòu)與人物性格方面都相對(duì)復(fù)雜,所謂“無人不冤,有情皆孽”(陳世驤語)。在民族認(rèn)同層面,則顯現(xiàn)出擺脫漢族本位主義的努力⑥,蕭峰的悲劇也具有了一定的“命運(yùn)性”。蕭峰與楊康既有相同之處,也有不同之處。相同之處在于,他們都在幼時(shí)生父生母即為人所害,成長(zhǎng)之后都面臨血親復(fù)仇和在父母之邦與生長(zhǎng)之邦之間做出選擇的問題。不同之處在于,蕭峰的養(yǎng)父養(yǎng)母并非加害其生父生母的惡人。不過即便如此,蕭峰如果真的復(fù)仇也仍然面臨道德困境,因?yàn)檠汩T關(guān)血案原是出于誤會(huì),行動(dòng)者人數(shù)眾多,且多為正義之士,這都給蕭峰的復(fù)仇設(shè)置了障礙——復(fù)仇將面臨濫殺(殺的人多)和妄殺(殺好人)的道德指責(zé)。金庸的設(shè)計(jì)是讓那些曾經(jīng)加害過蕭峰生父生母的南朝武林人士,甚至包括完全無辜的養(yǎng)父養(yǎng)母喬三槐夫婦、授業(yè)恩師玄苦和尚,幾乎全被他的生父蕭遠(yuǎn)山親手殺死。小說第四十二章,在少林寺前,蕭遠(yuǎn)山問蕭峰:“那日雁門關(guān)外,中原豪杰不問情由,便殺了你不會(huì)武功的媽媽,孩兒,你說此仇該不該報(bào)!”蕭峰回答道:“父母之仇,不共戴天,焉可不報(bào)?”當(dāng)蕭遠(yuǎn)山說出諸多中原武林人士死亡真相時(shí),蕭峰立即表態(tài):“這些人既是爹爹所殺,便和孩兒所殺沒有分別,孩兒一直擔(dān)負(fù)著這名聲,卻也不枉了。”(《天龍八部》第四十二章“老魔小丑,豈堪一擊,勝之不武”)雖說“沒有分別”,蕭遠(yuǎn)山代殺和蕭峰本人所殺畢竟不同。從情節(jié)設(shè)計(jì)上來說,蕭遠(yuǎn)山的殺,正是為了讓蕭峰不殺,使其手上避免沾染復(fù)仇之血⑦。通俗文學(xué)中,正面人物道德上的運(yùn)氣歷來比反面人物要好,他們命中注定要做而又可能因此帶來道德污點(diǎn)的事,總有別人代勞。這樣的情節(jié)設(shè)計(jì),使蕭峰避開了為生父復(fù)仇與保持道德純潔之間的困境——他既虛擬地報(bào)了仇,而又沒有真正殺人。可見蕭峰與楊康真正的不同在于,他有一個(gè)“好父親”,讓他可以放開手腳做好人。

蕭遠(yuǎn)山雖使蕭峰免去了為父母復(fù)仇的困境,但是父母之邦與生長(zhǎng)之邦的選擇,卻仍需蕭峰自己面對(duì)。當(dāng)遼君耶律洪基發(fā)愿入侵南朝時(shí),作為遼國南院大王的蕭峰便面臨難以兩全的倫理困境。他苦諫不得,繼之以兵諫,終于脅迫耶律洪基許諾終身不侵犯大宋邊界,這從超越民族之上的角度來看,是出于不忍生靈涂炭的仁者之心;從宋朝的角度來看,是使其避免被侵略的危險(xiǎn);甚至從遼國普通軍民的角度,也是合乎人心之舉。但作為契丹人,蕭峰這一正義行動(dòng)卻冒犯了君父的權(quán)威,是對(duì)父母之邦的不忠,成為他的道德污點(diǎn)。作為負(fù)面人物,楊康最后死于命運(yùn)之手,是為了滿足讀者善惡有報(bào)的心理預(yù)期;而作為正面人物,蕭峰只有死于自殺,因?yàn)檫@樣才能洗掉他不忠的污點(diǎn),成為道德完人。在蕭峰的命運(yùn)里,父系血統(tǒng)的權(quán)威換作了君王與民族的面目,仍然在起著作用。

《射雕英雄傳》中的郭靖是另一位道德完人。他也是尚未出世即遭逢大難,父親被害死,面臨成長(zhǎng)后為父報(bào)仇問題。不過就道德處境而言,郭靖比楊康和蕭峰都要簡(jiǎn)單而又優(yōu)越得多:他自幼由寡母撫養(yǎng)成人,沒有養(yǎng)父養(yǎng)母;兩個(gè)仇人(段天德與完顏洪烈)都是惡人,與他更無恩情糾葛,殺之無損于道義。這也是他可以終身保持單純的性格與道德潔癖的重要原因。但即便如此,金庸還是拒絕讓他親手復(fù)仇。段天德死于與郭靖同仇的反面人物楊康之手,郭靖只是在楊康殺死仇人后“伏在桌前,放聲大哭”。(《射雕英雄傳》第十五回“神龍擺尾”)完顏洪烈的伏誅雖然源于郭靖、黃蓉的武功智計(jì),但畢竟是為成吉思汗下令處斬,郭靖手上依然不沾血。這是金庸小說與前代復(fù)仇小說的不同。在前代同類小說中,男主人公為了復(fù)仇,可以毫無顧忌地殺人,即便所殺之人于自己有養(yǎng)育之恩。而在金庸小說里,正面人物絕不蓄意殺人,即便對(duì)手是與自己有殺父之仇的絕對(duì)壞人。主角手上不(主動(dòng))沾血,幾乎是金庸小說的一條基本規(guī)則。但是父仇仍然要報(bào),壞人也必須受到懲罰,所以殺人之事便總是由他人代勞,主角只需從旁觀摩,虛擬殺之。郭靖式的背后咬牙切齒和蕭峰式的當(dāng)面表態(tài)都不妨有,但不能有真正的行動(dòng)。⑧

與楊康、蕭峰一樣,郭靖的道德考驗(yàn)也避不開大生父(宋朝)與大養(yǎng)父(蒙古)之間的選擇。郭靖雖由寡母撫育成人,但是母子二人一直僑居蒙古,多受大汗恩情。當(dāng)蒙古與宋朝發(fā)生沖突時(shí),作為正面人物,郭靖自然只能選擇宋朝一邊,但是大養(yǎng)父的恩情需要做一個(gè)交代。而且郭靖的人生難題還多一道婚戀的選擇——華箏公主與黃蓉,前者有少年婚約,后者是自由戀愛。這與民族認(rèn)同也是同構(gòu)的,因?yàn)檫x擇華箏就意味著認(rèn)同蒙古,可是選擇黃蓉則是違背諾言。所以從父系血統(tǒng)角度來說,郭靖自然要選擇宋朝,但也可能因此留下忘恩(對(duì)蒙古與大汗)與背信(對(duì)華箏)的污點(diǎn)。

郭靖的難題,是由他的母親李萍來解決的。郭靖的難題與蕭峰類似,只是蕭峰是父母之邦的君主命他攻打生長(zhǎng)之國大宋,郭靖則是生長(zhǎng)之國的大汗命他攻打父母之邦(仍是大宋)。蕭峰抗命是不忠,郭靖從命更是賣國。郭靖母子的原計(jì)劃是悄悄逃跑,即便這一計(jì)劃成功,郭靖的困境仍然存在——沒有償還蒙古的養(yǎng)育之恩,婚戀問題也無法解決。所以計(jì)劃必須失敗,大汗將李萍扣為人質(zhì),逼迫郭靖就范。關(guān)鍵時(shí)刻,李萍以大義責(zé)郭靖:“楊家那孩子認(rèn)賊作父,落得個(gè)身敗名裂,那也不用多說了,只可惜楊叔父一世豪杰,身后子孫卻玷污了他的英名”,“想我當(dāng)年忍辱蒙垢,在北國苦寒之地將你養(yǎng)大,所為何來?難道為的是要養(yǎng)大一個(gè)賣國奸賊,好叫你父在黃泉之下痛心疾首么?”(《射雕英雄傳》第三十八回“錦囊密令”)李萍的遺言,仔細(xì)分析起來,頗有意味。句句是民族大義,又句句不離生父。說楊康認(rèn)賊作父,是玷污了其生父楊鐵心的英名;要求郭靖不做賣國奸賊,也正是為了生父郭嘯天黃泉之下心安。可見,將父母之邦視為大生父正是小說中正派人物的共同認(rèn)識(shí),也代表了寫作《射雕英雄傳》時(shí)金庸的認(rèn)知。而李萍之死,則是以她的血,還清了蒙古與大汗的恩情,解決了兒子的道德困境,為他鋪平了通往英雄和道德完人的道路。從此郭靖成了真正的孤兒,也擺脫了一切道德牽絆,可以放開手腳去做大宋的忠臣。在婚戀層面,由于李萍之死直接源于華箏的告密,華箏成為害死李萍的間接兇手,郭靖與她的婚約當(dāng)然自動(dòng)取消,不必遵守,也正可以放開手腳去和黃蓉自由戀愛。此時(shí)的郭靖不做金刀駙馬,不僅不算背信棄義,反而是不慕榮華。endprint

四、包惜弱之死為什么無法拯救楊康?

與李萍一樣,楊康之母包惜弱也是自盡而死。不過她的自盡并沒有能夠解決兒子楊康的人生困境,這是因?yàn)樗陨硪灿械赖挛埸c(diǎn),她的死只足以洗清自己。

包惜弱的污點(diǎn),自然在于她的失貞。從本文第一部分的分析,可以看出,從唐至元同類小說中的婦女,在特殊情況下是可以失貞的,明代則無論何種情況下都不許失貞,其優(yōu)先級(jí)甚至超過保存先夫血脈。而在傳統(tǒng)儒家倫理中,“不孝有三,無后為大”⑨,傳宗接代原本應(yīng)是中國男人的頭等大事。“西游記”故事中,玄奘從外公處搬來救兵,生擒惡人后,其母殷溫嬌三次自盡,老父、兒子紛紛寬慰、勸阻,卻在全家大團(tuán)圓,丈夫得顯官后,“畢竟從容自殺”⑩。殷溫嬌是丞相之女,身份高貴,小說作者對(duì)其尚且不肯網(wǎng)開一面,可見明人在這一問題上要求之嚴(yán)格。

馮夢(mèng)龍《醒世恒言》中有《蔡瑞虹忍辱報(bào)仇》一卷,屬于“蔡指揮女復(fù)仇”故事系列,其中蔡瑞虹的處境和命運(yùn)與之也有類似之處。在這一故事里,蔡指揮因貪飲酒而致全家被水賊所殺,其女蔡瑞虹因有美色幸存,被逼失身,后又輾轉(zhuǎn)風(fēng)塵多年,最后遇到正人朱源才依附其力得報(bào)父仇,亦為朱家留下后嗣,又尋得父親多年前遺棄的婢女之子,為蔡家續(xù)了香火。這一切任務(wù)完成后,也從容自盡。蔡瑞虹死前留下遺書明志,說父母諸弟被害,自己所以隱忍不死,是因?yàn)椤耙蝗酥異u小,闔門之仇怨大”。現(xiàn)在仇雪志遂,自然念及“失節(jié)貪生,貽玷閥閱”,“妾且就死,以謝蔡氏之宗于地下”。蔡瑞虹的遺書代表的是當(dāng)時(shí)男性道德對(duì)女子的要求。由此可見,按常理蔡瑞虹當(dāng)父母諸弟死時(shí)便應(yīng)自盡,隱忍不死只是為了完成復(fù)仇這一更大的目標(biāo)。但失身對(duì)家族的玷污并不會(huì)因?yàn)槌晒榧易鍙?fù)仇得到洗刷,蔡瑞虹復(fù)仇之后仍需自盡——失身的污點(diǎn)只有自己的血才能洗凈。本卷結(jié)尾尚有詩贊蔡瑞虹能忍辱:“報(bào)仇雪恥是男兒,誰道裙釵有執(zhí)持。堪笑硁硁真小諒,不成一事枉嗟咨。”11“硁硁”語出《論語·子路第十三》。子貢問“士”,孔子列舉三種,最末是小諒:“言必信,行必果,硁硁然小人哉!”孔子又一次論及大義與小諒,是回答子貢對(duì)管仲不能為公子糾死節(jié)的指責(zé):“管仲相桓公,霸諸侯,一匡天下,民到于今受其賜。微管仲,吾其被發(fā)左衽矣。豈若匹夫匹婦之為諒也,自經(jīng)于溝瀆而莫之知也。”(《論語·憲問第十四》)在孔子看來,管仲九合諸侯,尊王攘夷,仁澤流被天下,是為大義,與之相比,為公子糾死節(jié)只是小諒,不必遵守。《蔡瑞虹忍辱報(bào)仇》中雖說“堪笑硁硁真小諒”,其實(shí)只是贊同她為家仇暫時(shí)隱忍,并不惋惜(甚至贊美)她復(fù)仇之后的自殺。管仲可以因大義忽略小諒,蔡瑞虹的大義卻無法洗掉失身的恥辱。可見關(guān)于“死節(jié)”,后世俗儒的要求比孔子高,對(duì)女人的要求比男人高。

這一觀念也滲透到現(xiàn)代人同類故事的講述中。新編版《白羅衫》中,男主人公徐繼祖在初見蘇夫人(其時(shí)尚不知蘇夫人即是自己生母),聽其講述被惡人逼婚,堅(jiān)決不從時(shí),不禁脫口贊道:“倒是一位夫人。”兒子的看法其實(shí)也正是所有男性的看法,假如她沒有成功逃脫,其結(jié)果也就只有死,因?yàn)椴凰谰筒荒芩闶且晃弧胺蛉恕保洳簧纤煞蜃鹳F的身份。如此說來,明人不因殷溫嬌身份高貴就放松對(duì)她的道德要求,倒也不算格外嚴(yán)苛,因?yàn)樯矸菰绞歉哔F,就越要守住貞節(jié),不使家中高貴的男性(父親、丈夫、兒子)蒙羞。

包惜弱雖然不是“夫人”,但她的丈夫也是英烈之后,正如在李萍眼中,楊康“認(rèn)賊作父”,是玷污了楊鐵心的身后英名,包惜弱的失節(jié),其實(shí)也被認(rèn)作對(duì)楊鐵心的羞辱。而與前述同類故事相比,包惜弱失節(jié)故事還有一點(diǎn)不同,那就是她自身有過失,甚至可以說正是她的“道德錯(cuò)誤”招致了郭、楊兩家的災(zāi)難。在前代故事中,男主人公的生母都是在完全無過失的情況下偶然遭遇不幸,甚至有的故事中還表明悲劇的發(fā)生與男主人公生父的弱點(diǎn)有關(guān),比如《蘇知縣再合白羅衫》中,蘇云正是因?yàn)槿狈θ松啔v,誤用同樣無閱歷而貪圖小惠的家仆蘇勝,才一步步上了賊船。雖是愚仆誤主,家主畢竟無識(shí)人之明。《射雕英雄傳》中,“好人的過失”則基本全由包惜弱來犯,所以包惜弱必死的結(jié)局其實(shí)并不自她失身于完顏洪烈才確定,而是在牛家村時(shí)就已埋下了種子。

丘處機(jī)路過牛家村,大戰(zhàn)前來追殺的金國武士,領(lǐng)隊(duì)的完顏洪烈卻僥幸未死,躲在松林之中,被包惜弱發(fā)現(xiàn),拖入柴房之中療傷喂湯。包惜弱一生悲劇皆起于此。這段情節(jié)有幾個(gè)細(xì)節(jié)值得注意。一是包惜弱發(fā)現(xiàn)完顏洪烈之初,第一反應(yīng)是回去叫丈夫楊鐵心,因楊鐵心大醉沉睡,無法叫醒,才自己救助。二是救人后,包惜弱回房睡覺,卻連做了幾個(gè)噩夢(mèng):“忽見丈夫一槍把柴房中那人刺死,又見那人提刀殺了自己丈夫,卻來追逐自己,四面都是深淵,無處可以逃避,幾次都從夢(mèng)中驚醒,嚇得身上都是冷汗。”三是次日天明,包惜弱因擔(dān)心丈夫趕去將那人刺死,“救人沒救徹”,并未將救人之事告之楊鐵心。(《射雕英雄傳》第一回“風(fēng)雪驚變”)

這幾個(gè)細(xì)節(jié)其實(shí)已經(jīng)預(yù)示了包惜弱的未來命運(yùn)和道德評(píng)價(jià)。一、三兩個(gè)細(xì)節(jié)是“實(shí)”的,直接引發(fā)了災(zāi)難性的后果,所以我們只要將包惜弱的行為反過來看,便可以發(fā)現(xiàn)一個(gè)女子在此種情勢(shì)下的正確做法和道德守則:第一,未經(jīng)丈夫許可,不可救護(hù)其他男子;第二,女子對(duì)丈夫不應(yīng)有任何隱瞞,隱瞞即是不忠,將會(huì)遭到懲罰,甚至給家族招致災(zāi)禍。如果有人將《射雕英雄傳》當(dāng)作道德教育小說來讀,這兩條正是可以提供給婦女的“經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)”。第二個(gè)細(xì)節(jié)是“虛”的,不過夢(mèng)是潛意識(shí)的體現(xiàn),包惜弱夢(mèng)見殺人,自然是出于恐懼,可是她不僅恐懼“那人”殺了丈夫,也恐懼丈夫去殺“那人”,又夢(mèng)見完顏洪烈“追逐”自己,而“追逐”一詞其實(shí)頗具多義性,這說明包惜弱潛意識(shí)里也認(rèn)為救人(更何況所救的還是一個(gè)“相貌俊美的青年男子”12)之舉某種程度上已是對(duì)丈夫的“精神失貞”。

這一夜故事是包惜弱乃至郭、楊兩家悲劇的源頭。源頭既定,此后情節(jié)只要依據(jù)通俗文學(xué)的內(nèi)在邏輯,順流而下,結(jié)局即大致可以確定:包惜弱必然要遭到懲罰。懲罰的方式在源頭處也早有暗示。她救助完顏洪烈固然是違背女德之舉,但是她當(dāng)時(shí)的第一反應(yīng)是去叫楊鐵心,只因楊鐵心沉睡不醒,才自作主張,后來對(duì)楊鐵心隱瞞救助之事,也只是出于救人救徹的“婦人之仁”,而非有意背叛,可見“主觀故意性”不強(qiáng)。這決定了她雖有過失而仍可能獲得救贖,屬于“可教育”的失足婦女。后來失身于完顏洪烈,一是受騙以為丈夫已死,二是為了保存先夫血脈。在失身之后,包惜弱也一直在進(jìn)行艱苦的道德自救——她不慕榮華,不忘舊情,并不對(duì)大金國皇子動(dòng)情,又住在陋屋之中,守著鐵槍破犁,日夜思念故夫,以身體和精神上的雙重折磨來體認(rèn)失貞帶來的羞恥感與罪惡感,這其實(shí)是對(duì)楊鐵心的“精神守節(jié)”。這些表現(xiàn)使她獲得了男性社會(huì)的諒解。丘處機(jī)剛發(fā)現(xiàn)包惜弱成為王妃時(shí),第一反應(yīng)是將其殺死,而后來之所以不殺也正是因?yàn)橐娝熬佑诖u房小屋之中,撫摸楊兄弟鐵槍,終夜哀哭”。(《射雕英雄傳》第十一回“長(zhǎng)春服輸”)在這部小說里,丘處機(jī)是男性社會(huì)道德的化身——他身上的光芒與偏狹皆源于此——丘處機(jī)的看法就是男性社會(huì)的看法。endprint

包惜弱的結(jié)局是自殺,就源于她“女德”上的這種二重性:因?yàn)橛羞^失,所以要受到懲罰;而又由于主觀故意性不強(qiáng),且有道德自救之舉,所以可以選擇自殺。自殺意味著用自己的血洗刷掉失貞不德的污點(diǎn),也洗掉對(duì)原配丈夫楊鐵心的羞辱,重獲男性社會(huì)的認(rèn)可。所以當(dāng)楊鐵心和包惜弱相認(rèn)后,完顏洪烈一定會(huì)發(fā)兵來追,全真三子、江南六怪們的解救也注定不會(huì)成功,因?yàn)槿绻麠睢晒μ用摚倮m(xù)前緣,則包惜弱的形象就無法完成——她既失去了洗清自己的機(jī)會(huì),也無法滿足讀者的心理預(yù)期——一個(gè)失身于異族入侵者的女人竟然得其善終?!

與包惜弱形象相對(duì)的是楊鐵心。在前代同類故事中,只有在元、明作品里,男主人公的生父被害而又獲救,消失十余年后及時(shí)趕來參加大團(tuán)圓。在這十余年間,他們或出家為僧,或在鄉(xiāng)村私塾教書,或在龍宮之中逍遙,總之,都沒有積極尋親或復(fù)仇之念。這一情節(jié)在明人眼中或許正常,在現(xiàn)代人看來就極不合理。新編版《白羅衫》注意到這一點(diǎn),并進(jìn)行修補(bǔ):蘇云被水匪徐能等人拋入江中之后,又為山賊所救,擄入山寨,因不肯入伙被關(guān)押十九年,直到官軍剿滅山賊才再次獲救。蘇云方離虎穴,又入狼窩,自然過于離奇,但這畢竟說明現(xiàn)代人對(duì)男性人格要求的提升,不再將成年男性在家庭遭遇災(zāi)難后的消極無為視為理所當(dāng)然。楊鐵心亦是如此。他在獲救后的十八年間,從未停止過對(duì)妻子的尋找,讓義女穆念慈拋頭露面,比武招親,也是出于尋妻的動(dòng)機(jī)。

不同時(shí)代的作者對(duì)于同類情節(jié)的不同處理,往往能體現(xiàn)出他所處時(shí)代的輿論氛圍和價(jià)值觀念。新編版《白羅衫》與《射雕英雄傳》對(duì)于“生父”形象的修改,正是我們這個(gè)時(shí)代價(jià)值觀念的體現(xiàn)。從這里我們也可以看出武俠小說乃至一切通俗文學(xué)作品最重要的特點(diǎn),即是它絕不冒犯讀者,而是努力追求與時(shí)代氛圍的契合。這里所說的“時(shí)代氛圍”,并非“引領(lǐng)時(shí)代潮流”之意,而是指通俗文學(xué)永遠(yuǎn)取讀者價(jià)值觀的“平均值”,再“剛剛好”與之相合,給讀者一個(gè)清晰的道德判斷,使其心安(天理倫常還在),這樣才能保證最大程度的暢銷。從這個(gè)角度說,通俗文學(xué)是名副其實(shí)的由作者和讀者共同創(chuàng)造,武俠小說作家金庸與政論作者金庸、基本法起草人金庸,完全可以不同。這也決定了武俠小說趣味上相對(duì)的保守性與封閉性:它不可能具有思想上的啟蒙與文學(xué)形式上的創(chuàng)新(對(duì)于通俗文學(xué)來說,這無疑是自尋死路的冒險(xiǎn)之舉),因而從社會(huì)功用來說,通俗文學(xué)也總是在固化而不是松動(dòng)既有的社會(huì)價(jià)值觀念。

所以對(duì)于武俠小說而言,無論是《射雕英雄傳》還是《天龍八部》,最重要的都不是其文學(xué)性,而是文化性。我們閱讀金庸作品時(shí),所看到的也并不是(至少不僅僅是)作家的個(gè)人創(chuàng)造力,而是其中體現(xiàn)出來的深層文化結(jié)構(gòu)。一部武俠作品越受歡迎,說明它所契合的價(jià)值觀念越普遍,也越值得作為社會(huì)文化的標(biāo)本,來觀察它所處時(shí)代人們的集體無意識(shí)。

從金庸兩部小說中三名主要人物和一名次要人物的命運(yùn)中,我們可以看出父系血統(tǒng)絕對(duì)權(quán)威的衰減與頑固的潛在影響。在傳統(tǒng)社會(huì)里,“父之仇,弗與共戴天。兄弟之仇,不反兵”(《禮記·曲禮上》),為生父報(bào)仇是最大的正義,為此殺人絲毫不影響復(fù)仇者的道德合法性。在民間道德里,國法也大不過血緣。《警世通言·蘇知縣再合白羅衫》中,徐繼祖被徐能養(yǎng)大,自幼熟知他殺人劫財(cái)之事,卻并不以為忤。初任御史接到鄭氏狀告徐能的狀紙,彼時(shí)他尚不知鄭氏即是自己生母,第一反應(yīng)是保護(hù)徐能,擔(dān)憂的只是“待不準(zhǔn)她狀,又恐在別衙門告理”,周守備給他出主意——“一頓板子,將那婦人敲死,可不絕了后患”——徐繼祖亦深以為然,只是事后想來,略有不忍,也仍然擔(dān)憂“若是不打殺他時(shí),又不是小可利害”。后來之所以轉(zhuǎn)變態(tài)度,正是因?yàn)橐庾R(shí)到徐能可能不是自己生父。一旦認(rèn)了生父蘇云,則立刻怒罵徐能:“死強(qiáng)盜,誰是你的孩兒?你認(rèn)得這位十九年前的蘇知縣老爺么?”13新編版《白羅衫》,給徐繼祖的求仕動(dòng)機(jī)在光親榮門之外又賦以兼濟(jì)蒼生內(nèi)容,使其在得知身世真相后面臨的困境不僅有生、養(yǎng)的困惑,尚有國法與親情的沖突,忠、孝(此處“孝”的對(duì)象指徐能)難以兩全之痛。這種既不偏廢人情,又兼顧道德、法律普適性的觀念,顯然更為現(xiàn)代。

作為現(xiàn)代人的金庸,也不可能再像前代作家一樣宣揚(yáng)絕對(duì)的血親復(fù)仇,而代之以更具普遍性的仁愛。但是父系血統(tǒng)的權(quán)威并未消失,小說中的人物如果拒絕為父復(fù)仇,仍會(huì)被視為道德污點(diǎn),遭到讀者的質(zhì)疑。而作為父系血統(tǒng)的宏大替代物,現(xiàn)代民族主義也正在變成一種更為堅(jiān)硬的新道德。所以金庸一面將拒絕為父報(bào)仇而又認(rèn)同養(yǎng)父之邦的楊康塑造成反面人物,另一面又讓正面人物蕭峰、郭靖只是“虛擬復(fù)仇”,手上并不直接沾染復(fù)仇之血,最終卻都死于為國盡忠。而將《射雕英雄傳》中楊鐵心遇難后十八年的艱苦尋妻與明人小說中男主人公生父的無所作為相比,我們也可以看出時(shí)代對(duì)男性人格要求的提升。對(duì)包惜弱“道德過失”的強(qiáng)調(diào),和必然自殺的結(jié)局,則顯示我們所處的時(shí)代,固然已經(jīng)不是一個(gè)可以理直氣壯讓失節(jié)女性“從容自殺”的時(shí)代——甚至“失節(jié)”這個(gè)詞語也已經(jīng)不再能夠理直氣壯地使用,但是貞節(jié)的幽靈依然潛藏于多數(shù)讀者內(nèi)心,制約著女性的道德表現(xiàn),決定著她的最終命運(yùn)。這些情節(jié)設(shè)計(jì)都可以看出金庸迎合讀者既定價(jià)值觀的努力,也再次表明,即便是金庸這樣的手筆,也不可能真正違背通俗文學(xué)的寫作規(guī)則。

【注釋】

①李金泉:《〈西游記〉唐僧出身故事再探討》,載《明清小說研究》1993年1期。

②⑩吳承恩:《西游記》,120—131、131頁,李天飛校注,中華書局2015年版。

③④周密:《齊東野語》,引自《宋元筆記小說大觀》第五冊(cè),5525—5526、5525頁,上海古籍出版社2001年版。

⑤這一版本的《白羅衫》,由江蘇省蘇州昆劇院制作,2016年12月12日上演于江蘇紫金大戲院(南京),以下簡(jiǎn)稱新編版《白羅衫》。

⑥到了最后一部帶有反武俠色彩的小說《鹿鼎記》,金庸將韋小寶這一人物塑造為“雜種”,徹底實(shí)現(xiàn)了血統(tǒng)的雜糅。

⑦聚賢莊一戰(zhàn),蕭峰雖然殺死南朝武林人士無數(shù),但那是戰(zhàn)爭(zhēng)狀態(tài),屬于被動(dòng)防衛(wèi)殺人,與復(fù)仇式的蓄意殺人不同。

⑧此處不妨聊舉一例,《笑傲江湖》中的令狐沖可謂是金庸作品中最逍遙自在的正面人物,無意之中也曾濫殺無辜,但是他最心愛的小師妹岳靈珊為林平之所害,卻終于無法復(fù)仇。從小說情節(jié)自身來看,令狐沖的不復(fù)仇是出于對(duì)岳靈珊遺言的遵守,但作者如此設(shè)計(jì)情節(jié),卻正是為了保持令狐沖的道德純潔性。

⑨將“無后”理解為沒有后嗣,雖然是對(duì)孟子的誤讀,但漢人已如此理解,流傳了兩千年,早已成為中國人的集體無意識(shí),正是國人眼中的儒家倫理。

11馮夢(mèng)龍:《醒世恒言》,762—763頁,中華書局2014年版。

12包惜弱將完顏洪烈拖入柴房救助后,喂以雞湯,“燭光下只見這人眉清目秀,鼻梁高聳,竟是個(gè)相貌俊美的青年男子,她臉上一熱,左手微顫,晃動(dòng)燭臺(tái),幾滴燭油滴在那人臉上。”(《射雕英雄傳》第一回“風(fēng)雪驚變”)可見不僅完顏洪烈相貌英俊,而且包惜弱也注意到了這英俊,這也是男性主導(dǎo)的社會(huì)里所不允許的。元人劉一清所撰《錢塘遺事》有一條“賈相之虐”:“賈似道居西湖之上,嘗倚樓望湖,諸姬皆從。適有二人道妝羽扇,乘小舟由湖登岸,一姬曰:‘美哉二少年!似道曰:‘爾愿事之,當(dāng)令納聘。姬笑而無言。逾時(shí),令人持一盒,喚諸姬至前,曰:‘適為某姬受聘。啟視之,則姬之頭也,諸姬皆戰(zhàn)栗。”(劉一清:《錢塘遺事》,118頁,上海古籍出版社1985年版。)賈似道的做法太過殘忍,以至于一般男性也不以為然,但他那種對(duì)附屬于自己的女性的獨(dú)占心理,在男性社會(huì)里其實(shí)是具有普遍性的。

13馮夢(mèng)龍:《警世通言》,157,161頁,中華書局2014年版。endprint