糖尿病周圍神經病變的中醫治療研究

高麗娟

[摘要] 目的 該次研究主要針對自擬中醫藥方在糖尿病周圍神經病變患者中的治療效果及進展進行研究。方法 選取2015年10月—2017年4月期間在該院接受治療的糖尿病周圍神經病變患者共計64例,這些患者均由于糖尿病引發周圍神經病變,且均接受口服藥物降糖治療。將64例患者隨機平均分為兩組,其中一組患者采用口服甲鈷胺進行治療作為對比組,另外一組患者在此基礎上采用中藥熏洗雙下肢的方式進行治療作為觀察組。在經過3個療程的治療后,統計并對比兩組患者的治療效果以及疼痛減輕程度。結果 對比組患者在接受治療后治療效果明顯、較為明顯及顯效人數共計21例,治療有效率為65.6%;觀察組患者在接受治療后治療效果明顯、較為明顯及顯效人數共計28例,治療有效率為87.5%。對比組患者在接受治療前疼痛評分VAS為(7.32±0.49)分,治療后評分為(6.51±0.33)分;觀察組患者在接受治療前疼痛評分VAS為(7.41±0.52)分,治療后評分為(4.83±0.71)分。結論 自擬藥方對于糖尿病周圍神經病變患者具有較好的治療效果,可以推廣該藥方的使用。

[關鍵詞] 糖尿病;周圍神經病變;中醫研究

[中圖分類號] R59 [文獻標識碼] A [文章編號] 1672-4062(2017)07(b)-0037-02

糖尿病周圍神經病變是糖尿病患者在患病后非常容易出現的一種并發癥,很多糖尿病患者都會出現不同程度的神經病變,患者在發病后輕則會出現神經疼痛,重則會導致肌肉萎縮、神經反射逐漸減弱甚至會因為腳部潰爛而接受截肢[1]。目前的研究并未能有效發現糖尿病周圍神經病變的發病機理,這也導致治療方式并不是非常完善。中醫將糖尿病周圍神經病變作為消渴癥引發的合并癥狀,自古以來就對其展開了一系列研究[2]。該研究選取2015年10月—2017年4月期間收治的64例患者對象,根據中醫辨證理論及臨床實踐對糖尿病周邊神經病變治療展開了深入探究,總結出具有較好效果的藥方,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取在該院接受治療的糖尿病周圍神經病變患者共計64例,其中男性患者34例,女性患者30例,患者年齡在33~62歲之間,平均年齡48.7歲。這些患者均由于糖尿病引發周圍神經病變,在臨床檢查過程中未發現這些患者具有其它可能導致神經病變的病因。患者患病時間各有不同,在患病后均接受口服藥物降糖治療。在征得患者同意后,將64例患者隨機平均分為兩組,其中一組患者采用口服甲鈷胺進行治療作為對比組,另外一組患者在此基礎上采用中藥熏洗雙下肢的方式進行治療作為觀察組。對比組中共有男性患者18例,女性患者14例,患者年齡在33~59歲之間,平均年齡48.4歲;觀察組中共有男性患者16例,女性患者16例,患者年齡在36~62歲之間,平均年齡50歲。對患者的發病史、病情嚴重程度、治療過程以及個人資料進行了統計整理,發現兩組患者在各項特征上并差異無統計學意義,具備臨床對比實驗基礎。

1.2 方法

對比組患者在接受降糖治療的同時口服甲鈷胺,服用劑量3次/d,0.5 mg/次,服用時間為2個月,中間不間斷。觀察組患者外用自擬糖尿病周圍神經病變藥方進行熏洗雙下肢治療,藥物采用水煎法,1劑/d,每次煎3 000 mL。用法為1次/d,熏洗30~40 min/次。每次熏洗15 d,間隔5 d,共了3個療程。具體藥方如下:桂枝20 g、細辛10 g、乳香15 g、沒藥15 g、雞血藤30 g、路路通30 g、赤芍20 g、丹參30 g、當歸20 g。

1.3 評價方法

主要評價針對治療效果及患者疼痛程度緩解效果進行展開。將治療效果分為效果明顯、較為明顯、無效4個等級。使用VAS評分評定患者神經疼痛程度,滿分為10分,分數越高代表患者疼痛程度越嚴重。

1.4 統計方法

該次研究使用SPSS 17.0統計學軟件進行數據統計和處理,計數資料以百分比(%)表示,行χ2檢驗,計量資料以(x±s)表示,行t檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 治療效果

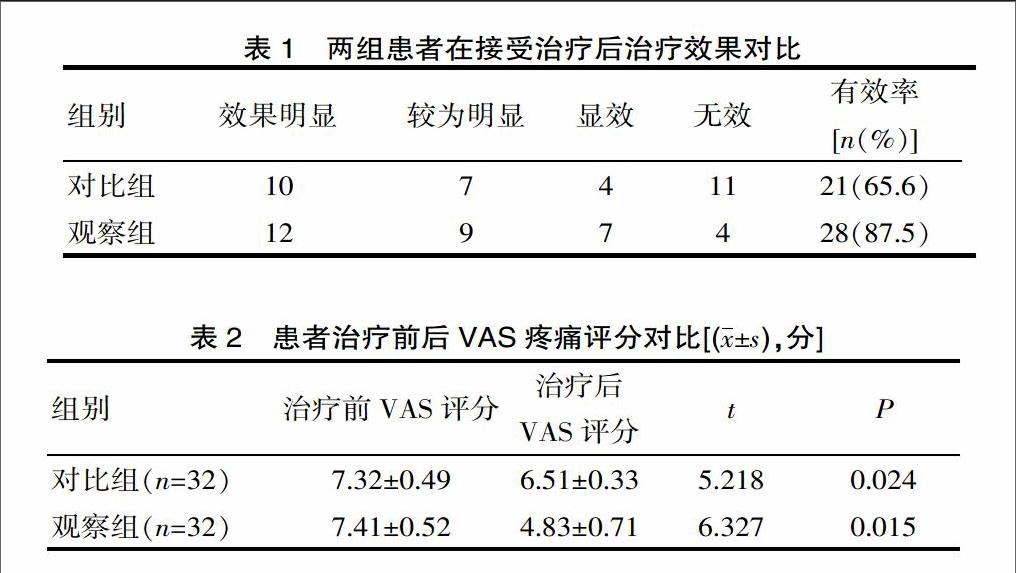

對比組患者在接受治療后治療效果明顯人數為10例、較為明顯人數為7例、顯效人數為4例、無效人數為11例,治療有效率為65.6%;觀察組患者在接受治療后治療效果明顯人數為12例、較為明顯人數為9例、顯效人數為7例、無效人數為4例,治療有效率為87.5%。見表1。

2.2 患者疼痛程度

對比組患者在接受治療前疼痛評分VAS為(7.32±0.49)分,治療后評分為(6.51±0.33)分;觀察組患者在接受治療前疼痛評分VAS為(7.41±0.52)分,治療后評分為(4.83±0.71)分。見表2。

由以上數據可以看出,觀察組患者的治療效果優于對比組患者,患者疼痛程度減輕明顯。兩組患者的評價數據上差異有統計學意義。

3 討論

糖尿病主要是由于患者體內胰島素含量減少或胰島素作用減弱而導致患者體內蛋白質、碳水化合物的分解代謝過程陷入混亂,患者會表現出口干多飲、多尿、手足麻木、疼痛等癥狀[3]。周圍神經病變是伴隨糖尿病出現的一種并發癥,患者的周圍神經由于長期血糖紊亂等原因出現功能性障礙,患者將出現神經感覺及反應減弱,并伴有感覺麻木及神經疼痛。患者如果不能夠得到及時有效的治療將會逐步發展至神經反射減弱,肌肉萎縮等癥狀,臨床上也有很多患者由于周圍神經病變而引發足部潰瘍的截肢案例[4]。糖尿病周圍神經病變發病原因比較復雜,目前并沒有特效治療方式,現有治療方式主要針對糖尿病展開,并且增加神經修復藥物,并調整患者代謝紊亂。

中醫對糖尿病研究的歷史非常悠久,現階段主要將糖尿病周圍神經病變歸為消渴病痹癥治療范疇,認為其主要發病原因是由于飲食不當、體內陰虛所導致,進而引發患者出現痹癥、痿癥[5]。中醫對于糖尿病周圍神經病變的發病原因及機制具有多種看法,主要可以分為氣陰兩虛、寒凝血滯、痰瘀交阻、氣滯血瘀等。該研究認為患者受到長期消渴的影響以致氣陰兩虛,經脈內缺少氣血滋養,進而影響到患者肢體氣血通暢與經脈運行,出現肢體末端麻木和疼痛癥狀,對外界環境變化的感知能力越來越弱。由于糖尿病患者周圍神經病變的發病原因并不明確,無法采取特效藥物和方劑對患者進行特效治療,只能采用多種藥物聯合方式對患者進行治療。中醫辨證施治理論對患者不同病癥及不同癥狀進行研究,圍繞每一個環節的差異提出不同治療方法,動態分析患者情況,并根據辨證結果提出具體治療方案并進行臨床應用[6]。endprint

該研究對糖尿病周圍神經病變患者進行辨證后認為患者病機主要是氣陰兩虛,瘀血阻絡,患者體內經脈不暢則表現出身體感覺遲滯等癥狀[7]。方中以丹參 ,當歸,雞血藤以養血活血;赤芍,路路通,乳香,沒藥以行氣活血;桂枝,細辛以溫經散寒,通痹止痛。縱觀全方性味平和,攻補兼施,平調陰陽[8]。在臨床應用過程中可以發現,使用這副方劑治療糖尿病周圍神經病變的效果比較明顯,患者病情得到了有效緩解,疼痛程度明顯減弱。

在現有條件下,現代醫學對于糖尿病周圍神經病變的發病機理認識還不夠透徹,未能夠尋找到有效的治療方法,對于糖尿病周圍神經病變的研究還在探索階段。中醫中藥在消渴癥及其并發癥的研究和治療中起到了非常重要的作用,而且取得很好的效果[9]。根據臨床實踐能夠發現,消渴癥患者主要表現為氣陰兩虛,瘀血痰濁,而這些表現與糖尿病周圍神經病變具有密不可分的聯系。中醫在治療糖尿病周邊神經病變時通常將其作為系統性病變,采取合并用藥方式進行治療,而這種治療方式有助于從多角度對患者進行全面調理,實現患者陰陽平衡,進而達到中醫治療的目的。該藥方也是從此角度進行辨證施治,在臨床應用過程中取得了很好的效果。這也說明中醫在治療糖尿病周圍神經病變上具有很大優勢,但是中醫療法同樣也有很多不足,例如在治療過程中需要具體考慮患者病情及個體差異,根據患者具體情況調整治療方案,統一方劑并不能夠保證對所有患者有效。這些問題都需要在未來的研究及應用過程中不斷進行改進和創新。

[參考文獻]

[1] 徐慶懷,趙奇煌,謝慶鑫,等.周圍神經松解術配合中醫辨證治療糖尿病周圍神經病的臨床研究[J].臨床和實驗醫學雜志,2014(12):1016-1019.

[2] 劉杰,孫冰,班博,等.芪桂類方內外合治氣陰兩虛兼痰瘀阻絡型2型糖尿病周圍神經病變的臨床研究[J].中國中西醫結合雜志,2014(9):1053-1058.

[3] 孫連慶,梁曉春,姜楠,等.172例糖尿病周圍神經病變患者中醫證候特點與神經傳導速度的關系[J].中國康復理論與實踐,2008(2):166-168.

[4] 馬健,謝春郁,黃鵬.補陽還五湯化裁治療糖尿病周圍神經病變60例臨床觀察[J].中醫藥信息,2010(2):57-59.

[5] 許婷,周培,岳蛟,等.中醫外治法治療糖尿病周圍神經病變的研究進展[J].云南中醫中藥雜志,2017(1):92-94.

[6] 王平,崔鵬,洪楊洋.“當歸四逆湯”治療寒凝血瘀型糖尿病周圍神經病變優效性的臨床觀察[J].中華中醫藥學刊,2017 (3):661-664.

[7] 高郭鑫.糖尿病周圍神經病變中醫證型與神經電生理關系的研究[D].濟南:山東中醫藥大學,2013.

[8] 龔立蕓.367例消渴病痹證患者的證候特點及相關性研究[D].北京:北京中醫藥大學,2016.

[9] 李軍,宋滇平.糖尿病周圍神經病變的中醫臨床研究進展[J].環球中醫藥,2009(6):418-421.

(收稿日期:2017-05-21)endprint