經皮和經椎旁肌間隙入路椎弓根釘內固定對無神經損傷的胸腰椎骨折療效對比研究

劉偉軍, 胡奕山, 陳展鵬

(廣東省汕頭市中心醫院骨外科, 廣東 汕頭 515031)

經皮和經椎旁肌間隙入路椎弓根釘內固定對無神經損傷的胸腰椎骨折療效對比研究

劉偉軍, 胡奕山, 陳展鵬

(廣東省汕頭市中心醫院骨外科, 廣東 汕頭515031)

目的比較經皮和經椎旁肌間隙入路椎弓根釘內固定對無神經損傷的胸腰椎骨折的療效。方法選取成年無神經癥狀胸腰椎骨折50例,按隨機對照設計,采用經椎旁肌間隙入路及經皮椎弓根釘固定。比較手術時間、術中出血量、術中及術后并發癥情況、椎弓根釘置釘成功率、術后后凸矯正率、JOA評分。結果經皮組在手術時間、術中出血量方面有優勢(P<0.05),而釘置釘成功率、術前Cobb's角、術后Cobb's角、JOA評分、術后后凸矯正率兩者無明顯區別(P>0.05)。結論經皮椎弓根釘內固定治療無神經損傷的胸腰椎骨折具有手術時間短、創傷小、出血少、操作簡單、術后恢復快等優點,值得推廣。

經 皮; 椎旁肌間隙; 椎弓根釘; 胸腰椎骨折

目前治療無神經損傷的胸腰椎骨折的手術方法最常用的是椎弓根釘撐開復位內固定術,根據手術入路有正中入路、經椎旁肌間隙、經皮微創等。后正中入路椎弓根釘棒系統固定是治療腰椎骨折的最常用方法之一,但存在椎旁肌的廣泛剝離從而形成瘢痕組織,容易發生腰椎術后綜合征(FBSS)。而腰椎椎旁肌間隙入路手術則對椎旁肌幾乎沒有損傷,并不容易損傷脊神經后內側支和腰動脈后支的降肌支,造成椎旁肌的失神經支配萎縮和缺血性萎縮,從而引起FBSS的后遺癥比例減少。而經皮微創入路,理論上對椎旁肌的損傷更小,可能取得更好臨床效果。本院自2014年6月至2017年9月選取成年無神經癥狀胸腰椎骨折50例,按隨機對照設計,采用經椎旁肌間隙入路及經皮椎弓根釘固定進行治療,現報告如下:

1 資料與方法

1.1一般資料:2014年6月至2017年9月選取成年無神經癥狀胸腰椎骨折病例50例,其中男32例、女18例;年齡22~61歲,平均41歲。其中T11骨折4例,T12骨折25例,L1骨折15例,L2骨折3例,L3骨折3例。按隨機數字法將患者隨機分為兩組,分為A組和B組,A組:采用經椎旁肌間隙入路椎弓根釘固定,男性17例,女性8例。骨折按AO分型,A1型12例,A2型9例,A3型4例。B組采用經皮椎弓根釘固定,男性15例,女性10例,A1型10例,A2型11例,A3型4例。兩組患者手術時間距傷后2~5d內完成,平均3d。兩組患者年齡、性別及分化程度等一般資料比較,差異不顯著,無統計學意義,P>0.05,具有可比性。

1.2手術方法:兩組都采用氣管插管全麻。A組采用椎旁肌間隙入路,先C臂定位傷椎,以傷椎棘突旁約1.5~2cm取長約6~8cm切口(多階段適當延長),切開皮膚、腰背筋膜,探得內側的多裂肌與外側的最長肌和髂肋肌之間的肌間隙,顯露椎弓根進針點,植入定位針,c臂透視確定導針位置正確,置入椎弓根釘,直視置入連接棒,撐開復位,再次C臂透視確定復位滿意,取髂骨并咬成骨粒,去皮質化植骨床,固定節段后外側植骨,分層縫合關閉手術切口,不留置引流管。B組采用經皮椎弓根釘操作,用網格狀定位器先用C臂定位,以皮膚切口標記點為中心分別作長1.5~2cm縱形切口,鈍性分離至骨面,指尖觸摸關節突周圍,置入導針,C臂透視確定導針位置合適,攻絲擴大釘道,沿導針置入椎弓根釘,經皮置入連接棒,撐開復位固定,C臂X光機透視骨折復位滿意后,沖洗縫合手術切口,不留置引流管。

1.3術后處理:兩組病例都不留置引流管。術后第1~3天每天復查血常規,監測血象變化情況。兩組均預防性使用抗生素1d,呼吸道有感染或懷疑手術切口感染者,抗菌素應用至感染治愈時為止,低分子肝素抗凝治療7d,術后麻醉消退后即開始行股四頭肌收縮鍛煉及踝關節的主動活動,術后第1天即可佩帶胸腰支具坐起,術后2d可扶拐下地行走,術后3d復查CT統計椎弓根釘置釘成功率;術后3d、1個月、3個月、6個月、1年、2年復查胸腰椎正側位片,測量術前術后Cobb角,計算后凸矯正率。

1.4觀察指標:記錄手術時間、術中出血量、術中及術后并發癥情況,術后復查CT統計椎弓根釘置釘成功率;術后3d、1個月、3個月、6個月、1年、2年復查胸腰椎正側位片,測量術前術后Cobb角,計算后凸矯正率。(術前、術后、隨訪時均攝正側位X線片,測量并計算損傷椎體前后緣高度比值及后凸Cobb's角。),術后1年應用JOA評分對患者術后功能進行評價。

2 結 果

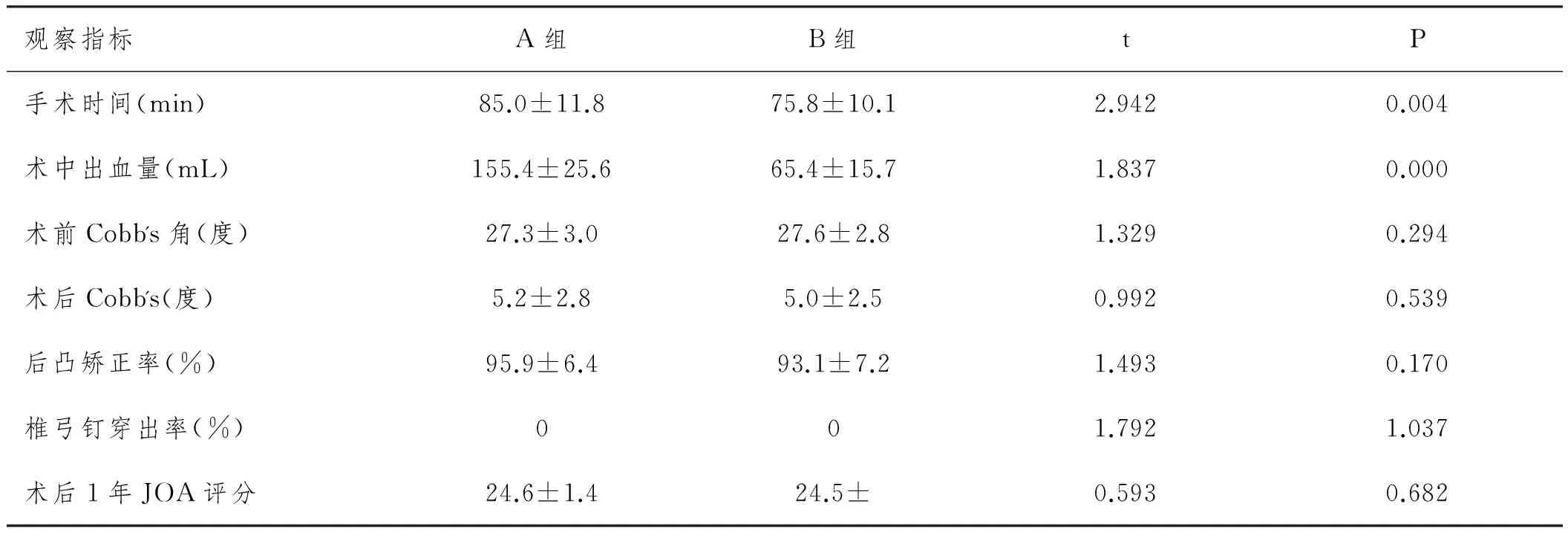

兩組在手術時間、術中出血量比較差異有統計學意義(P<0.05)。椎弓根穿出率、術前Cobb角、術后Cobb角、后凸矯正率、JOA評分比較差異無統計學意義(P>0.05)。A組出現2例傷口局限性脂肪液化,換藥后愈合;B組無傷口液化愈合不良;A組及B組都無椎弓根穿出椎弓根。B組有1例1個椎弓根釘發生斷裂,但斷釘時骨折已愈合,內固定物予取出后,患者無明顯不適,見表1。

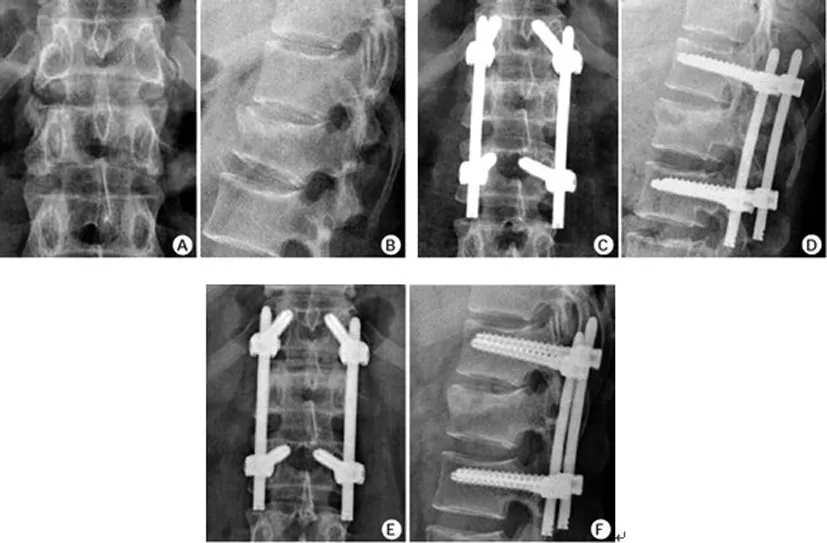

圖1 典型病例圖片

典型病例分析:患者,女,43歲,因"跌倒致傷腰背部疼痛1d"入院。術前正側位X線片示L1椎體壓縮性骨折(圖A、B)。擇期行經皮入路椎弓根釘內固定術,術后3d正側位X線片示L1椎體恢復正常高度,內固定位置良好(圖C、D)。術后6個月復查正側位X線片示L1椎體高度無丟失,內固定位置良好。

表1 A組與B組各指標比較

3 討 論

2008年李楠等報道了經椎旁肌入路治療胸腰段骨折[1]。1982年magarl首先報道應用經皮椎弓根釘固定加用外固定裝置治療胸腰椎骨折,之后有多篇文獻介紹同類技術。目前治療無神經損傷的胸腰椎骨折的手術方法最常用的是椎弓根釘撐開復位內固定術,根據手術入路有正中入路、經椎旁肌間隙、經皮微創等。后正中入路椎弓根釘棒系統固定是治療腰椎骨折的最常用方法之一,但存在椎旁肌的廣泛剝離從而形成瘢痕組織,容易發生腰椎術后綜合征(FBSS)。FBSS是腰椎手術后一種常見的并發癥被定義為:腰骶椎術后未緩解或復發的慢性疼痛。在美國FBSS在腰椎手術患者中的發病率為5%~40%,平均為15%[2,3]。以往研究顯示:椎旁肌的神經源性改變和肌源性改變是造成這種并發癥的兩大原因。目前,神經源性改變學說為大多學者所認可,該學說認為:術后腰痛是由于脊神經后支受損,椎旁肌失神經支配萎縮致腰背肌無力[4]。另一些學者認為,術后腰痛、腰背肌萎縮是由于術中所用牽開器引起肌肉內壓升高,導致血供受阻所致[5,6]。

椎旁肌間隙入路以傷椎后正中皮膚切口,腰背筋膜使用雙切口,棘突旁1.5~2cm切開腰背筋膜,從內側的多裂肌與外側的最長肌和髂肋肌之間的肌間隙鈍性分開進入直達關節突,顯露椎弓根進針點后再進行其他操作[7,8]。經皮椎弓根釘操作,先用C臂定位,根據定位標志,以標志點為中心取一長約1.5cm切口顯露椎弓根釘進釘點,置入導針,C臂透視確定位置正確、長度合適,再植入中空椎弓根釘,再通過定位裝置置入連接棒。而腰椎椎旁肌間隙入路手術則對椎旁肌幾乎沒有損傷,并不容易損傷脊神經后內側支和腰動脈后支的降肌支,造成椎旁肌的失神經支配萎縮和缺血性萎縮,從而引起FBSS的后遺癥比例減少。而經皮微創入路,置釘雖然可能穿過肌肉,理論上對椎旁肌有一定損傷,但該術式對椎旁肌不做剝離,損傷較小[9]。

行經皮椎弓根釘固定的患者術前俯臥于手術臺上,腹部懸空并盡量使局部前凸、可于體外適當力量按壓骨折椎體復位。術前C臂X線機透視確定進針位點和手術切口部位。因受切口大小限制,椎弓根釘穿刺需要有熟練的操作技術:開口點左側位于椎弓根“眼睛”2點鐘方向,而右側位于其11點鐘方向,與矢狀面成8~11度角。平行椎體終板進針,確保定位針在骨道內不發生移位,沿定位針攻絲擴大釘道,沿導針置入長尾U形椎弓根釘,經皮置入連接棒縱向撐開復位,最大程度恢復骨折椎體高度。

雖然經皮椎弓根釘創傷小、出血少、手術時間短、效果好、術后恢復快、住院時間短。然需嚴格把握手術適應證,筆者認為該術式主要適用于以下情況:胸腰椎壓縮骨折,椎體壓縮介于40%和60%間;骨折未累及椎體后緣;骨折累及椎體后緣,但椎管占位<30%,MRI顯示無脊髓損傷,無需行椎管減壓。對于伴有脊髓,伴馬尾神經損傷,伴神經根壓迫刺激癥狀,以及MRI顯示后縱韌帶撕裂的患者不適合椎旁肌間隙入路椎弓根釘內固定手術。

[1] 李楠,張貴林,田偉,等.經椎旁肌入路治療胸腰段椎體骨折[J].中華骨科雜志,2008,28(5):379~382.

[2] Stephen T.Failed back syndrome[J].The Neurologis,2004,10(5):257~264.

[3] Duggal N,Meadioado I,Pares R.et al.Anterior lumbar inter-body fusion for treatment of failed back surgery syndrome:an outcome analysis[J].Neurosurg, 2004, 54(3):636~644.

[4] Boelder1 A,Daniaux H,Kathrein A,et al.Danger of damagingthe medial branches of the posterior rami of spinal nerves during a dorsomedian approach to the spine[J].Clinical Anatomy,2002,15(2):77~81.

[5] Kawaguchi Y,Matsui H,Tsuji H.Back muscle injury after posterior 1umbar spine surgery-a histologic and enzymatic analysis[J].Spine,1996,21(8):941~944.

[6] Kawaguchi Y,Yabuki S,Styf J,et al.Back muscle injury after posterior lumbar spine surgery.Topographic evaluation of intramuscular pressure and blood flow in the porcine back muscle during surgery[J].Spine,1996,21(22):2683~2688.

[7] 王秀會, 陸耀剛,付備剛,等.經多裂肌間隙入路傷椎單側置釘短節段固定治療胸腰椎骨折的療效觀察[J].中國骨與關節損傷雜志,2014,29(5):427~429.

[8] 王利民,戴冠東,劉國輝.經椎旁肌間隙入路結合傷椎置釘技術治療胸腰椎骨折的療效分析[J].臨床外科雜志,2016,24(6):463~466.

[9] 鮑海星,徐宏光.椎旁肌間隙入路并傷椎單側置釘治療不穩定型胸腰椎骨折[J].頸腰痛雜志,2016,37(4):339~341.

1006-6233(2017)11-1877-04

廣東省科技計劃項目,(編號:2013B03184)

A

10.3969/j.issn.1006-6233.2017.11.034