關于化學核心素養培育的微觀思考

顧建辛

摘要:化學核心素養要素之一“證據推理與模型認知”,包括五個方面的內涵。通過對這五個方面內涵進行關聯性分析,結合實際教學中各內涵的表現形式及目標指向,嘗試構建具有一般意義上的課堂教學結構流程,并據此對“原電池”教學的現狀作合理的分析,使化學核心素養的培養具有可操作的實際意義。

關鍵詞:化學核心素養;微觀分析;教學實踐思考;學科價值

文章編號:1005–6629(2017)11–0034–05 中圖分類號:G633.8 文獻標識碼:B

高中化學課程標準修訂組根據“中國學生發展核心素養(征求意見稿)”和高中化學課程特點,提出了包括“宏觀辨析與微觀探析”、“變化觀念與平衡思想”、“證據推理與模型認知”、“實驗探究與創新意識”、“科學精神和社會責任”等五個要素的高中化學核心素養(簡稱“化學核心素養”)。關于化學核心素養培養尚有諸多問題有待于我們去思考、去實踐,如關于化學核心素養培養的真正落腳點究竟在哪里,應該如何在實際教學中將核心素養融入其中,對于核心素養的五大要素在不同的教學環節和不同的教學內容中又是如何真正得以體現并落實的……等等,都須通過我們的教學實踐活動不斷地去研究與探索、提煉與總結,唯有如此,化學學科核心素養的培養才具有實踐意義,才能真正根植于每一位學生的心里,并潛移默化地影響學生今后的學習與工作。

由此,對化學核心素養的五大要素進行剖析,分析各要素在具體教學內容中的表現方式,并且通過實際的教學行為加以落實,給學生提供獨特的認識物質世界的視野,幫助學生完善理性思考問題的基本方法,形成科學地認知世界、認知事物的觀點,是十分必須的。

本文就“證據推理與模型認知”作微觀思考,并結合“原電池”教學中教師的教學行為比較,分析在實際教學中落實學科素養培養的關鍵,欲起拋磚引玉之作用。

1 關于“證據推理與模型認知”的微觀分析

1.1 對“證據推理與模型認知”內涵關聯性及教學目標指向的思考

作為化學學科研究的思維與本質的“證據推理與模型認知”包括以下五個方面的內涵[1]:

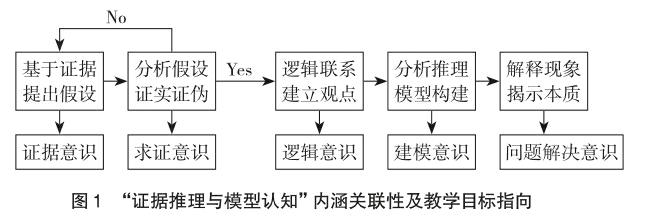

(1)具有證據意識,能基于證據對物質組成、結構及其變化提出可能的假設;

(2)通過分析推理加以證實或證偽;

(3)建立觀點、結論和證據之間的邏輯關系;

(4)知道可以通過分析、推理等方法認識研究對象的本質特征、構成要素及其相互關系,建立模型;

(5)能運用模型解釋化學現象,揭示現象的本質和規律。

從上述關于“證據推理與模型認知”內涵的描述中,可以感悟到以下兩點:

一是化學學習過程應該是以物質組成、結構及其變化的事實作為構建假說論證的基礎,并同時對假設進行證實與證偽的分析,在此基礎上研究并建立認知物質的基本模型,最后達到認知物質世界的基本方法。

二是上述內涵還分別表達了五種不同的意識,即證據意識、求證意識、邏輯意識、建模意識和問題解決意識,而這五種不同意識培育的目標分別指向學會假設、學會論證、學會分析、學會預測與建模和學會問題解決。

由此,我們可用圖1表示“證據推理與模型認知”五個內涵的關聯性及其教學目標指向。

1.2 對“證據推理與模型認知”在教學中的表現行為與方式的思考

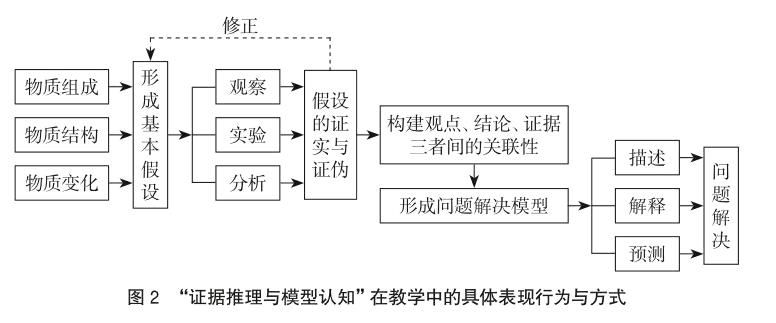

在明確“證據推理與模型認知”五個內涵關聯性及教學目標指向之后,必須思考的另一個問題就是:作為課堂教學實踐者的教師,如何將上述五個方面的內涵付諸于具體的教學行為,這種教學行為在不同的教學內容有極為豐富的結構形式。

為此,高中化學課程標準修訂組對“證據推理與模型認知”如何落實于具體的學習過程,又提出了以下五個方面的表現行為[2]:

(1)初步學會收集各種證據,對物質的性質及其變化提出可能的假設;

(2)基于證據進行分析推理,證實或證偽假設;

(3)能解釋證據與結論之間的關系,確定形成科學結論所需要的證據和尋找證據的途徑;

(4)能認識化學現象與模型之間的聯系,運用多種模型來描述和解釋化學現象,預測物質及其變化的可能結果;

(5)能依據物質及其變化的信息建構模型,建立解決復雜化學問題的思維框架。

如果說“證據推理與模型認知”的內涵表達了五種不同意識或培育目標,那么,上述五個方面的表現行為充分體現了培育目標的達成,同時,這五個方面的表現行為也為實際課堂教學提出了可實施的基本思路與操作方向。

我們根據內涵的目標指向所延伸的表現形式,對實際教學賦予的各種具體的行為方式歸納形成了如下的關系(見圖2)。

2 對“證據推理與模型認知”教學實踐的微觀思考

2.1 “證據推理與模型認知”的教學結構及教學問題分析

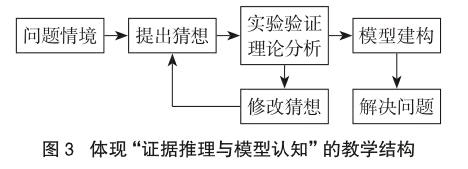

由于教學內容的不同,針對“證據推理與模型認知”付諸的教學行為也不盡相同,但課堂教學本身一定是有規律可循的,如果我們將圖1和圖2進行分析并抽取最為核心的內容,便可以尋找到一般的、具有普遍意義的、且能體現“證據推理與模型認知”內涵的課堂教學實踐活動的結構流程(圖3)。

該流程結構與之前的探究性教學的結構框架極為相似,但從現代眼光審視該流程結構,我們能深刻體會到以下兩點:

第一,國家對基礎教育提出核心素養的培育,并非是對之前的教學改革另起爐灶,而是結合基礎教育的實際狀況所提出的更深層次的思考。

第二,探究性教學與傳統的講授型教學最為本質的區別就在于,傳統的講授型教學關注的是對某一個具體知識的落實,關注的是“怎么教”,而探究性教學關注的是如何借助于某一個具體知識的“學”的過程中,體驗并落實學科的核心素養,籍此提升學生的基本素養。endprint

然而,隨著近幾年課改的不斷深入,教師已充分認識到探究性教學對教育的意義以及探究性教學中問題情境對教學的作用,對教學問題的設計與引入愈加關注;與此同時,也意識到了模型建構對幫助學生解決問題的作用。但是,現實課堂教學卻忽視了兩個很重要的過程:

一是忽視了如何根據教學問題情境去引導學生提出合理的假設或猜想;

二是忽視了如何引導學生對提出的假設或猜想進行證實與證偽的分析。

因此,現實的狀況就是,當教學問題以不同方式引入之后的后續工作已然成為我們實際教學的軟肋,于是也就有了所謂的“假探究”之說。所以,高中化學課程標準修訂組對“證據推理與模型認知”內涵及表現形式的言說,正是對假設或猜想在課堂中的單薄與無力提出了批評,同時提出的“證實與證偽”也正是為探究性教學的真正落實明確了方向。

2.2 以“原電池”教學現狀存在的問題為例進行微觀分析

我們不妨以蘇教版關于“原電池”教學中的某些存在的現狀做分析。

2.2.1 教材對該知識內容的呈現方式

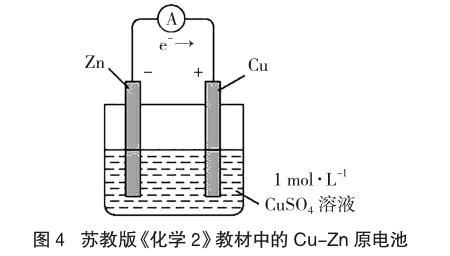

(1)蘇教版《化學2》[3]:

實驗呈現Cu-Zn原電池(見圖4),觀察氣泡產生及電流表指針的偏轉;

(2)蘇教版《化學反應原理》[4]:

①再次實驗呈現Cu-Zn原電池(見圖5);

②呈現熱化學方程式:

Zn(s)+Cu2+(aq)=Cu(s)+Zn2+(aq)

ΔH=-216.81kJ·mol-1;

③文本中的文字描述:

通常情況下,該過程中的化學能轉變為熱能,若該反應在原電池(Voltaic cell)中進行,化學能將轉變為電能。

2.2.2 現實教學中幾種“不及”或“過之”的表現行為

實際教學往往不能從教材的體系變化中領悟到學科素養及學科價值的意義,導致不能很好地發現或利用好教材編排中蘊藏的獨特樣本價值,仍然依從于習慣的教學方式,出現了與化學學科核心素養培育背道而馳的“不及”或“過之”表現。

表現1:只關注“原電池”中電極材料與電解質溶液的反應,強調了金屬活動性大小與兩個電極的關聯,忽視了電極反應物與電極材料的關聯與區別;

表現2:只關注從原電池裝置中的電極判斷以及電極反應的書寫,強調了原電池知識的單一判斷模式,忽視了化學反應的總趨勢變化;

表現3:只關注了氧化還原反應的發生條件,強調了氧化還原反應的“自發性”或是“被迫性”,忽視了能量變化這一核心概念的建立;

表現4:只關注原電池形成條件的條目化(或是教條式)的總結,強調了所謂的“活潑金屬作負極”這一絕對化的判斷方式,忽視了微粒觀的確立。

2.2.3 幾種“不及”或“過之”表現的原因分析

以上四種“不及”或“過之”表現的深層次原因在于被所謂的“考點”、“熱點”等綁架,無法擺脫以學科知識的獲得為核心的教學影響。

從課堂教學宏觀層面分析,表現出急于求成、只觸及表面性的事實和結論,致使學生無法“從具體的事實、概念、原理、反應、用途等繁雜而散亂的知識中跳出來”[5]。

針對表現1或表現2的“不及”進行微觀層面分析,究其原因在于我們對課堂教學中“證據推理與模型認知”意識的欠缺,缺少合理假設的引導,即缺少對假設的證偽與證實的合理分析與推理,致使出現了諸如表現3或表現4這些“過之”的絕對化的錯誤結論。

其中有兩點是關鍵因素所在:

第一,“不及”原因在于缺少對情境假設與猜想的引導。當問題情境(圖5實驗)出現在我們面前的時候,缺少“將Zn-Cu電極改為Zn-C電極或Cu-C電極也有如此現象的假設”;當教材呈現熱化學方程式之情境時,缺少“放熱型的化學反應與放熱型的氧化還原反應的假設”;在閉合回路的分析中缺少對“離子通道的假設”。

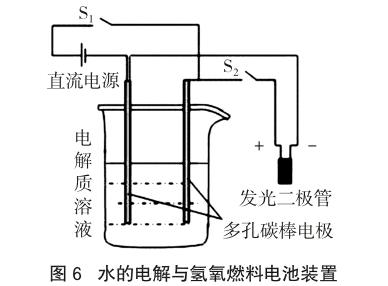

第二,“過之”原因在于缺少對假設的證實與證偽的分析。缺少對學科知識本質的認識以及能量觀的建立與引導,不善于從兩極的電勢差(考慮學生的實際,我們在實際教學中是以能量差來說明的)去證實構成原電池的本質;由于在電化學教學中缺少微粒觀的建立,不善于對教材進行合理的改造,假如在對電極材料分析的過程中增加一個關于“水的電解與氫氧燃料電池”的實驗(圖6),并對電極材料選擇進行證偽分析,就可避免所謂的“必須是活潑金屬作負極”這一絕對化的判斷方式的出現。

2.3 體現“證據推理與模型認知”的“原電池”教學的過程改造

首先,要對問題情境的呈現方式進行改造,也就是對教材內容的有意義處理,即可增加一個小環節(實驗)。

實驗:把一塊鋅片和銅片分別放在盛有稀硫酸的燒杯中,觀察現象,同時感受反應過程中燒杯外壁的溫度變化(或是溶液中增加一個溫度計,測定反應過程中的溫度變化)。

其次,從微觀層面分析Cu-Zn原電池工作原理之后,引導學生進行合理的假設與猜想,即原電池的形成與電極材料和電解質溶液的關聯性的假設,為此,可引入“水的電解與氫氧燃料電池”并進行證實與證偽的分析,實現學科價值與學科觀念建構。

再者,以下列方式呈現水的電解與氫氧燃料電池的變化過程:endprint

2H2(g)+O2(g)=2H2O(l)

ΔH=-483.61kJ·mol-1;

2H2O(l)=H2(g)+O2(g)

ΔH=+483.61kJ·mol-1;

并結合Zn(s)+Cu2+(aq)=Cu(s)+Zn2+(aq)

ΔH=-216.81kJ·mol-1。

實現以能量變化表達原電池構成的基本要素,即高能態向低能態方向進行的放熱型的氧化還原反應是構成原電池的要素,因此,電勢差才是構成原電池的根本。

其四,引導學生從微粒觀的角度進行合理的假設,并根據實驗事實從微觀角度分析帶電粒子的移動,即電子通道與離子通道所形成的閉合回路。最后實現以能量觀、微粒觀及變化觀等化學基本觀念建構而成的原電池的基本模型。

3 “證據推理與模型認知”與學科價值關聯性的思考

3.1 “證據推理與模型認知”為體現學科價值提供了可能

化學學科的本質力量來自于學科價值,即化學學科所具有的促進學生主體生存和發展的屬性能力,具體而言,就是學生通過化學知識的學習,所形成的從化學的視角認識事物和解決問題的思想、方法、觀點,具體表現為個體主動運用化學思想方法認識事物和處理問題的自覺意識或思維習慣,是對化學知識再升華的基礎上獲得的總觀性認識。

作為化學核心素養中的“證據推理與模型認知”,其目標指向是通過探究活動幫助學生樹立獨立分析的意識,提高依據目標設計實驗的能力以及依據物質變化的內在規律做出模型假設與模型構建的能力,幫助學生建立解決化學問題的基本框架,由此實現“從化學的視角認識事物和解決問題的思想、方法、觀點”的化學學科價值。

上述關于“原電池”教學的處理,其目的在于深刻挖掘教材內在的價值,讓學生形成學科觀念而不僅僅是學科知識,為學生真正架構起獨特的認識物質世界的視角(以能量變化認識原電池)和完善的理性思維的結構(即從微觀角度深刻認識化學變化),從而形成基本的化學觀念(圖7)。

3.2 教學實踐活動中應該關注的問題

現有的化學教材作為化學知識學習的文本,從教材的整體結構到內容素材的選取直至知識的呈現方式都較以往的教材發生了很大的變化,這些變化源于編者對化學課程改革的深刻理解和對化學課程教學價值的深刻領悟,是專家、學者匯集了當代學科發展趨勢、教學改革的發展要求,在遵循學生認知規律,并結合一線教師教學經驗提煉后的結晶。因此,化學教材本身就體現了化學學科的特殊性,所有的文本都具有其獨特的價值意義,作為一線教師不僅需要用慧眼去尋求其學科價值,同時,更需要用智慧從“證據推理”出發,構建“模型認知”的教學結構,從而完整體現化學學科的價值魅力。

通過關于“原電池”教學案例的分析,不難發現一個值得思考的問題,盡管新教材從2006年正式使用至今已有10年,但教學似乎依然沒有擺脫以知識為本的傳授方式,依然追求所謂的知識結構的完整性、深刻性,忽視了從證據推理到模型認知的引導,從而在教學中無法關注高于知識內容本身的價值取向。部分教師似乎習慣于以前以考試為主要目標的學習習慣,從而在走上教學崗位之后依然沒有擺脫這種習慣性的學習方式帶來的舊的教學方式,這是非常令人擔憂的。

參考文獻:

[1][2]王磊.促進核心素養發展的化學教學兼介高中化學課程標準修訂進展[D].湖州:浙江省化學疑難問題專題研討會講話稿,2017,(1).

[3]王祖浩主編.普通高中化學課程標準實驗教科書·化學2 [M].南京:江蘇鳳凰教育出版社,2015:40~41.

[4]王祖浩主編.普通高中化學課程標準實驗教科書·化學反應原理[M].南京:江蘇鳳凰教育出版社,2014:13~14.

[5]陳進前.核心素養導向下的化學教學[J].中學化學教學參考,2017,(1~2):1~4.endprint