一所音樂學院的國家使命

闕政

1927年11月27日,上海音樂學院的前身——“國立音樂院”正式成立,這是中國第一所有獨立建制的高等音樂學府,其辦學宗旨明確“養成音樂專門人才,一方輸入世界音樂,一方從事整理國樂,期趨向于大同,而培植國民美與和的神志及其藝術”。自此,“中國自己的音樂之聲”,如一江春潮,如滄海橫流,潤民心、傳世界;并在新的世紀,繼續堅定、自信地攀越高峰。

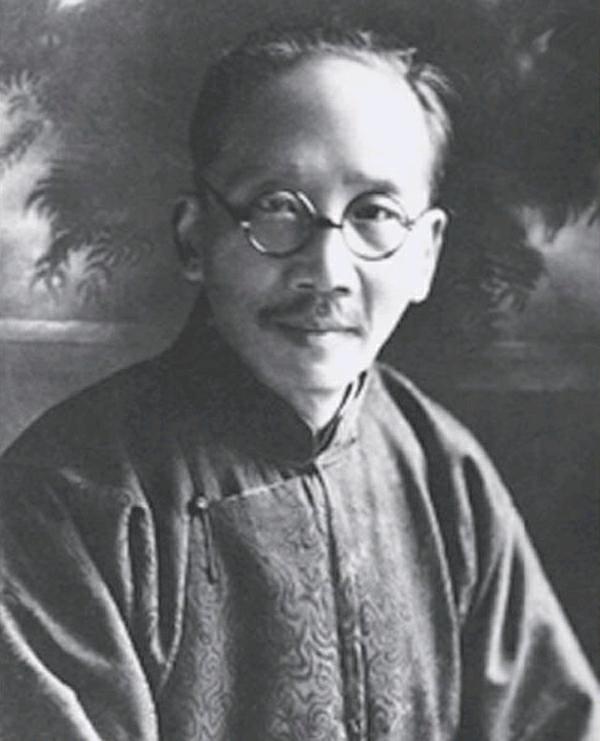

首任院長蔡元培。

傳說誕生于新與舊、東與西、血與火的年代。那時,國族恰似承載未知命運的巨型容器,戰爭與和平、陰謀與愛情爭先恐后地在歷史的舞臺上競逐獨屬自家的一席之地。上一秒,局勢尚且激蕩鳴振如恢宏的交響樂;下一秒,緊繃的旋律又泄露了波譎云詭的不可預測。

風雨如晦,前路難行。遭逢數千年未有之變,這片土地的山河故人,總歸希冀聽到“雄雞一唱天下白”的報曉初啼,點醒一份和毅莊誠的果敢、敏慧與博雅。1927年,蔡元培、蕭友梅等有識之士呼吁,一定要建立一座“屬于中國自己的音樂學院”。11月27日,上海音樂學院的前身——“國立音樂院”正式成立,這是中國第一所有獨立建制的高等音樂學府,其辦學宗旨明確“養成音樂專門人才,一方輸入世界音樂,一方從事整理國樂,期趨向于大同,而培植國民美與和的神志及其藝術”。自此,“中國自己的音樂之聲”,如一江春潮,如滄海橫流,潤民心、傳世界;并在新的世紀,繼續堅定、自信地攀越高峰。

以我清音薦軒轅,樂心雕龍度春秋

在國立音樂院首任院長蔡元培、首任教務主任蕭友梅的帶領下,學校借鑒歐美音樂教育的體制和專業設置,結合我國實際,創立了中國近現代高等音樂教育的規格和建制。尤其值得一提的是,創院之初的學科分類除樂理、器樂、聲樂外,另設輔助——包括國文、英文、法文、體育、詩詞、詞曲、國音、公民、文化史、文學史等,其建校意旨之高、涵義之豐,由此可見一斑。

從1927 年到1937 年,學校逐漸形成良好的教學傳統:聘請一批高水平的中外師資;采用國際通行的現代專業音樂教育標準,推行學分制;以中外經典性的優秀音樂遺產作為主要教學材料,逐步形成了重視基礎課目、堅持嚴格訓練、勤于藝術實踐和具備全面修養的學風和教風,在社會音樂教育和學術研究、創作表演方面,對當時的中國音樂建設和音樂運動作出了貢獻,并培養了一批杰出人才:李獻敏、裘復生、喻宜萱、丁善德、勞景賢、陳又新、劉雪庵、譚小麟、賀綠汀、江定仙、陳田鶴、冼星海、張曙、呂驥等。

烽火連三月,正聲抵萬金。“九一八”事變后,國立音專(1929 年更名)師生創作了大量抗日救亡主題的作品,引領救亡音樂大潮的興起。1935 年,學校結束了九次搬遷租房辦學的日子,第一次有了自己安身立命的辦學場所——江灣校區。1937 年“八一三” 事變,日寇進犯上海,音專江灣校舍被炸,學校遷入租界,“孤島”時期依然堅持辦學。1942 年,汪偽政府改組國立音專,許多師生不甘受辱,或遠赴重慶,創辦國立音樂院分院;或另辟蹊徑,興辦私立音樂專科學校;更有賀綠汀、向隅、呂驥、冼星海、唐榮枚、寄明、姜瑞芝、張貞黼、李煥之、李德倫、李玨等一批師生奔赴延安,以音樂為武器,積極投身抗日洪流。抗戰勝利后,重慶“音分院”于次年歸滬復校。

1927年11月,國立音樂院在陶爾斐斯路(今南昌路東段)56號成立。師生與各界代表合影。?

賀綠汀教導民眾學習抗戰歌曲,民眾手持樂譜學唱新曲。

蕭友梅在《音樂月刊》發刊詞中曾提出,“在此非常時期,必須注意如何利用音樂喚醒民族意識與加強民眾愛國心”——誠如蕭君所望,從《國難歌》《國民革命歌》到《抗敵歌》《從軍歌》,從《長城謠》《游擊隊歌》到《黃河大合唱》《新四軍軍歌》《八路軍軍歌》,國士獨清嘉,斯音永不朽!而解放戰爭時期,音專師生在地下黨的領導下,發起參與了大量進步活動,成立學生自治會,先后參加上海學生“反美抗暴運動”、“反饑餓反內戰反迫害運動”等聲援抗議活動;“音樂學習社”還出版了油印地下刊物《音樂學習》,宣傳中國共產黨的文藝政策……近代史的每一處轉身,上音人未嘗缺位,劍膽琴心,風骨凜凜。

1949 年10 月1 日,中華人民共和國成立;1956 年11 月24 日,新中國成立前數易其名的學校定名為“上海音樂學院”。1959 年,上音被文化部確定為部屬六所重點藝術院校之一。建國初17 年間,上音與國家建設同呼吸、共命運,全體師生積極響應黨的號召,以飽滿的熱情和辛勤的努力,為社會主義國家建設和音樂教育事業的發展殫思極慮,在人才培養、音樂創作、藝術實踐、學術研究、服務社會等各方面,都取得了影響全國乃至令世界矚目的成就。

十年摧折,不可搖撼音魂根本;政治沖擊,豈能干擾赤子誠心;一俟神州春回,學府錦音依舊。1978 年,高考招生制度恢復,爾后,上音陸續恢復附中、附小,大學部六個系,并對專業和系科做了調整。從1980年代至今,學校群星璀璨,師生并肩,在國內外摘獲無數榮譽、獎項,無愧其“音樂家搖籃”之稱。進入21世紀,在市委、市府的關懷和支持下,上音各項事業蒸蒸日上,校區籌劃又上臺階,辦學格局“一體兩翼”,學科內涵全面構建。

近年來,學校發展迅速。在專業辦學上,我國第一個以中國音樂的創作、研究、推廣為其宗旨目標的高等研究院——上海音樂學院賀綠汀中國音樂高等研究院成立,國內第一個民族樂隊學院——上海音樂學院民族樂隊學院成立,“上音-英皇聯合學院”和“上音-伯克利現代音樂院”兩個國際合作辦學機構相繼成立。在學科建設上,坐擁一個國家級重點學科和“音樂與舞蹈學”“藝術學理論”“戲劇與影視學”三個一級學科點的博士(碩士)授予權,及“音樂與舞蹈學”與“藝術學理論”兩個博士后流動站,成為全國唯一擁有三個一級學科博士(碩士)學位授權點的專業音樂學院。2015 年,上音通過上海市高校高峰高原學科建設,分批啟動新型學科專業(課程)團隊建設。在學術研究上,探索發展、筆耕不輟,先后成立“上海市高校音樂人類學E- 研究院”“上海市高校社科研究基地——中國儀式音樂研究中心”等學術機構,另獲國家級、上海市重大科研項目的重要課題立項,成果產出量高質優。在藝術實踐上,強調“走出校園”、兼合“服務社會”,積極參與城市文化建設。在規劃建設上,上音歌劇院項目正在進行時,零陵路校區新建學生公寓業已交付使用……

2017 年9 月,上音“音樂與舞蹈學”入選教育部“世界一流學科”建設名單,為學校建設世界一流音樂學院提供了新的時代契機。適逢九十華誕,入選“雙一流”既為大禮,亦為推力——再過十年,不知期頤之慶的上音,又將帶給世人何等的驚喜?“書曰周雖舊邦,其命維新;諺云行百里者,其半九十。當此海晏河清之世,偉大復興之際,有國家厚愛,人民重托,須趁東風便,啟萬里航,我上音人,敢不奮勉?”上海音樂學院黨委書記、院長林在勇為校慶紀念畫冊所作序言,道盡全體上音人的共同心聲:

今朝,揚帆破浪;惟愿,不辱使命。

上音精神:

熱忱且專注,民族的、發展的、解放的

在接受《新民周刊》采訪時,談及上音的歷史責任感、上音精神的實質,林在勇院長胸中別有洞天:“我學過中文、歷史、哲學,涉足了一些大文化研究的領域,覺得對自己今天的工作有很大幫助。我們要突破思維桎梏,追求一種‘通。比如,缺乏普世情懷、歷史深度、哲學思考的音樂,或許有其存在的理由,但絕不能代表音樂的最高峰。為什么說創辦上音非常了不起,此事的精神實質是什么?首先,是蔡、蕭二公在風起云涌、救亡圖存,經歷過五四運動、呼喚民族復興的時代背景下,引進世界優秀文化,加以吸收,讓國人的心智與情感更加充沛。他們并未‘跪倒在西方面前、照搬照抄西方模式,試圖徹底顛覆國人的文化認知、審美趣味;他們想用西洋的音樂語言,闡釋好中國的精神。所以,學校開宗明義,實際上一直在挖掘、弘揚民族的、東方的音樂文化。我最佩服的,是建院之初,我們就把易韋齋先生、龍榆生先生這樣的國文大家、詩詞大家請來——國學的素養是成才的基石,學校五育并舉,這也是上音的根。第二,學校培養的首批學生,成長于抗戰救國時期,他們用音樂為民族解放作貢獻;新中國成立后,學校在賀老的帶領下欣欣向榮,把蓬勃茁壯、持續發展的格局奠定下來;即便經歷文革浩劫,上音人一樣扎扎實實,全心全意把音樂工作做好;改革開放以來,學校取得了新的業績,當然我們也要注意,勿為亂花迷眼,勿要脫離人民,勿念貪名爭利。第三,高等教育辦久了,就跟一個人一樣,年齒漸長,固然積累經驗,難免為其所困,這是財富,也是鎖套。我們應該堅持解放思想,關心本質性的問題,別被過多枝節性的東西牽絆。學校專業學科的設置,將來要走的路,得多傾聽時代的聲音、社會的聲音、藝術的聲音。”

上海音樂學院校園及校史館。攝影/沈琳

原上音常務副院長徐孟東教授,則對上音“熱忱、專注、深刻”的精神最感同身受。“1980年代我到上音學習,有幸接觸了當時中國最杰出的作曲家、音樂理論家,比如管弦樂配器是楊立青老師,復調是陳銘志和林華老師,作曲是金復載老師等等。那會兒,所有人鉆研的勁頭都很足,記得南樓202(作曲系會議室)的專家講座,每次都是人滿為患。因為改革開放也才不久,雖已傳入一些西方近現代的作曲技法、以及各風格流派的音樂作品等,但相關專業資料仍然匱乏,拿我自己舉例子吧,為了練習寫弦樂四重奏,借了不少譜子,花大量時間認真抄錄前人經典,邊抄邊學,經常浸泡在圖書館、閱覽室‘不能自拔,每有所悟,就高興不已。一次,趙曉生老師從我身邊經過,湊近一看,立刻就說出我正在研究的一個譜子是巴托克第幾四重奏的第幾樂章,讓我非常佩服。后來,上音的老師們都對我比較認可,覺得我學得晚,可是綜合能力不錯。1990年代,他們動員我來考博士,取得博士學位后,我就留校任教了。”

徐孟東深情追憶,能在上音求學、教學,“非常幸運,感謝母校”。上音人從不間斷學習、全身心投入音樂的矢志不渝,“我受益終生”。他表示,和老師們相比,往往有望洋興嘆之感——比如金復載老師年過七旬,仍有新作面世,生命不止,創造不息。“蔡元培先生1927年11月在上海建國立音樂院,1928年4月到杭州建國立藝術院,為中國確立和構建了藝術教育的基本框架,而在‘培植國民美與和的神志及其藝術這個重要的歷史使命上,上音踐行了承諾,我們甚至可以說,上音就是一部中國近現代音樂史的縮影。發展至今,上音還將繼續為中國特色社會主義文化藝術作貢獻。”

雅樂清音,流芳百世。一所音樂學院的國家使命,是恒久,是仁愛;是弘毅,是典雅;是不浮夸,是不張狂;是兼容并包的自信,是向往真理與卓越的誠意;是專業、學術上的堅貞,是不斷創造、不斷探索、不斷期盼的永無止息。

浪花飛濺,噴雨噓云,在國家民族崛起的偉大復興之路上,上海音樂學院,也定將奏響世界最強音。

對話上海音樂學院院長林在勇

《新民周刊》:上音未來在履行新的歷史使命時,需要更多留意哪些關鍵點?

林在勇:辦學上,我一直強調一要做大格局,二要提升能級。做大格局,就必須超越束縛。關于音樂的研究,到底是創作表演中的技術問題,還是已被劃定的、狹義的音樂史問題、流派理論問題?我們應該重新思索音樂的概念,重新解讀音樂的歷史、音樂教育的歷史,要在大格局里對音樂及其功能、意義形成新的認識;應該有更宏大的、關于音樂與人文的研究。比如上音賀綠汀中國音樂高等研究院,研究的是中國音樂體系,而中國音樂體系也是算在世界音樂體系之中的。同時,這里面有多少全新的課題,需要我們重新去認知、去解析啊。在學術研究上,我們絲毫沒有可以沾沾自喜之處,沒有任何可以固步自封的理由。包括在“中西合璧”方面,如何探討音樂在物理上、心理上彰顯更高、更合理的審美標準,我們也有許多要提升的地方。上音要著眼于未來,勇立世界潮頭。全球一些大名鼎鼎的音樂類院校,常年格局不變,逐漸“博物館化”——或許,文化、藝術的若干精品可以凝結成狀類琥珀的化石,但我們不能忘了,藝術的本質是不斷前行、不斷創造的。沒有一代人的審美、一代人的生命,可以決定藝術就此終結。所以,藝術院校要有新知、要有新志,要有開闊的視野、深厚的熱愛、根本的關懷。上音應當再度躋身高峰,和國際上最頂尖的學校、機構、人才“玩”最頂尖的西洋古典樂及現代樂;而國際音樂生活的前沿,應當有上音的位置。“勇于擔當、服務時代、引領未來”的精神,是上音魂的真傳,90年了,我們沒有老態龍鐘,還年輕著呢,小伙再出發!學校不僅要做好精品教育,研究好音樂課題,培養好精英學子,還要轉化文化生產力、精神感召力、藝術引導力,要能夠成為時代、社會、人民需要的真正的精神財富,并造福后世。

提升能級,就必須讓音樂真正成為文化藝術創作中靈魂性的東西。首先要有方向,要有理想,升華內在能量,我們就有了動力。二是善于吸收民族文化的精粹,一方面把根扎到民族文化的深層,另一方面把自己的觸角伸展到世界上,不斷發展音樂實踐,發展屬于年輕世代、屬于未來的科技創造力。

《新民周刊》:上音誕生在上海,或已預示其中西合璧的非凡音樂征程。進入新世紀,學校怎樣更好地樹立文化自信,進行文化輸出?

林在勇:嚴格意義上講,只有在小的歷史區段里,才有“我”與“他”之分,才會特別介意中西,如果我們上升到歷史、哲學更高境界來看的話,這種“分離”是不存在的。無論是西洋樂器還是我們的中國民族樂器,其實都是在世界范圍內有著廣泛交流、互相影響的淵源的。近代西方樂器、演奏技法、音樂理論的引進,無疑極大地豐富了我們對音樂的理解;并且,對今天的中國音樂人來說,當年的“西”早已為我所化、為我所用,成為中國自己音樂藝術的一部分了。因此,最重要的,是對文化的獨特性了解、獨特性表達。當我們把目標定為“我要美好的音樂”,而不是“我要美好的西洋樂”、“我要美好的中國民樂”,立意霎時就不一樣了。

中西可以融為一體,“海派”為人稱道,不正是因為其敢于大膽運用新的文化理念、文化語言?我相信,未來上音會更“海派”,會更體現出大山大海的胸襟和氣勢。另外,我可以在此補充個人的一個觀點,即所謂海納百川、求變求新,可不等于一味追著國際上未必成功的、實驗性的、小眾的探索。故意標新立異,實乃誤入歧途,何必為了證明“我”的特立獨行,搞一些無藝術規律、無文化根據的怪誕無稽呢?

《新民周刊》:入選“雙一流”之后,上音如何走好自己的“一帶一路”?

林在勇:我們的“音樂與舞蹈學”,入選了國家“世界一流學科”建設名單。那么學科建設呢,其實是以問題為導向——發現好問題、解決好問題。學科建設水平的提高,取決于向前看、向深看、向大看;所以,是“永遠在路上”的問題。建設“一流”,我們找了參照,做了國際同行評估,建立對標新準則。90周年校慶期間,我們將舉辦國際音樂院校長論壇,共話上音新理念,為世界專業音樂教育提供中國范本。

在一流學科的基礎上,我們要把上音打造成一流學校。感謝上海市政府的關懷,上音準備按發展戰略分步走,力爭在百年校慶時沖擊國際(音樂院校)頂尖地位。近幾年來,通過自身的努力,上音上升得挺快,得到了世界的認可。比如我最近應丹麥皇家音樂學院之邀,擔任其150周年校慶的致辭代表——非歐盟國家的音樂院校里,丹麥人想到了上音,自然是對學校品質的一種承認。“上音·李斯特·肖邦”中歐三校聯盟,則通過三校之間“捆綁式”的發展,開啟中國和歐盟音樂學院的高端戰略合作,共享資源優勢、共育音樂驕子。

依照分步走戰略規劃,上音要出精品、出人才,以此檢驗辦學的成敗。從年輕力量到中堅力量,學校“一個都不能少”,政策靈活全覆蓋,推出“音才助飛”“音才輩出”“雙馨雙成”等人才計劃,只為人盡其才、百花齊放、綜合發展。

近年來,中央號召弘揚民族文化,我們的“一帶一路”,也是文化藝術的“一帶一路”。上音響應時代潮流,創排民族歌劇,從艱難的磨合、近乎集體總動員的群策群力,到信心十足、摩拳擦掌,團隊凝聚力更強、戰斗力更強。總之,上音人為了同一份事業,不吝揮灑青春與熱血,在實現服務時代、貢獻文明之祈愿的同時,亦實現了自我“美與和”的提升。