新媒體語境下中國流行音樂行業發展的現狀及可能

莫 沉

(香港浸會大學文學院,香港 999077)

新媒體語境下中國流行音樂行業發展的現狀及可能

莫 沉

(香港浸會大學文學院,香港 999077)

網絡普及為中國流行音樂行業帶來多元化的發展,但這一發展始終側重制作與消費階段。由于非音樂因素的主導型介入,如三大運營商、電視媒體等,而嚴重忽略了音樂的創作環節,導致產業鏈長時期處于不完整狀態。本文通過梳理近十五年中國互聯網發展的基本數據,以此作為解讀流行音樂行業現存問題的入口,并提出在難以復制“巨星”神話的年代,社交媒體以及音樂節中涌現的獨立音樂,為行業帶來了更多可能與想象。

新媒體;中國流行音樂;音樂節;獨立音樂

中國互聯網的普及,和Web2.0時期中涌現出大量的社交平臺,正逐步改變人們聆聽、觀看、消費流行音樂的方式。但這并不意味著技術的決定性作用,也不是“能夠創作新生活方式的自我驅動力”的癥候式決定論(symptomatic technological determinism)。它的發展既與國家戰略部署緊密相關,也離不開商業邏輯的介入與操作,更為重要的是人們不同形式的參與和互動,形塑了互聯網多元復雜的面貌。

中國流行樂在這一階段的發展,打破了以往信息匱乏滯后造成的困境,同時因其他力量的介入,音樂行業尤其在市場層面,在迎來高速擴張的繁榮景象時,也需要看到音樂創作部分的嚴重不足。因為缺乏完整的商業價值鏈,中國流行樂難以制造“巨星”。盡管如此,獨立音樂仍為我們帶來了新的聆聽空間。

一、中國互聯網發展的基本數據及特征

網絡建設被視作趕超西方發達國家的重要策略,是當代中國現代化進程中的關鍵一環。2005年通過的《制定和實施國家信息化發展戰略(2006-2020)》肯定了信息產業對經濟增長的貢獻(16.6%)②,而國家將繼續追加資金投入(3年累計11300億元),加快寬帶網絡建設,并降低費用,爭取在2017年4G網絡全面覆蓋城市和農村。

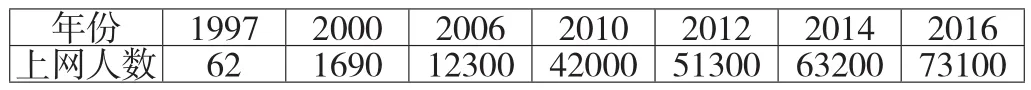

首先,我們不妨回顧一下重要的基礎數據,下表為網民人數的統計數字:

表1 中國上網人數一覽表(單位:萬人)③

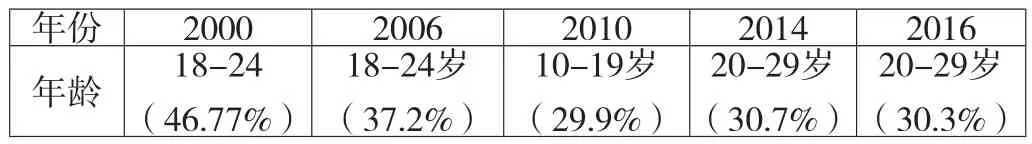

截止2016年12月,我國網民人數已占總人口的53.2%,規模相當于歐洲總人口;而手機網民占比95.1%,自超越傳統個人電腦整體使用率成為第一上網終端設備,增速連續三年超過10%④。此外,網民的年齡分布與教育程度也呈現出不小的變化。90年代末期,互聯網仍然是社會精英(大專—本科,77%)和專業人士(計算機專業,17.4%)的特權,但隨著網絡的普及,青(少)年成為構成網民的中堅力量,教育程度呈低齡態勢也為次文化的發展提供了機遇:

表2 中國網民中所占比例最多的年齡分布與教育程度一覽表⑤

初中(37.3%)教育程度本科(45.93%)高中(31.6%)高中(40.1%)初中(36.1%)

男性網民依然長期占據優勢,2016年52.4%,雖然農村上網人口(27.4%,2016年)⑥逐年增加,但比例仍相當懸殊,這也意味著互聯網歸屬于都市生活的范疇。

從web1.0過渡到web2.0,單向信息的輸入變成人與人的互相交流。Web2.0同樣經歷了若干階段的發展:聊天室,論壇(BBS,貼吧),博客,微博,微信。這幾大類型依然存在,只是影響力在不同的載體中逐漸轉移或綜合為一體。2000至2005年期間,電子公告牌系統(Bulletin Board System,英文縮寫BBS),如1998年創立的“西祠胡同”,“天涯論壇”,以及大學論壇如“水木清華”(2005年被關閉)等等,都曾就國內外大事發表觀點,并引起大量回響。例如,最早聚集了相當多高校教師、社科院以及新華社等機構的天涯論壇,在權威雜志《天涯》、《南方周末》等紙媒的宣傳中,于2006年獲得聯想、谷歌、江南春的聯合投資繼而進入高速發展期,各版面內容成為其他傳播媒介的主要參照對象。隨著娛樂文化的不斷深入,貼吧、微博中更少的字數、更多的圖片和頻繁的更新成為近十年來的主要交流特征。此外,網絡消費行為也成為新的生活方式:2013年全國網絡購物市場的交易金額為1.85萬億元,是2010年數據的三倍以上(5231億元⑦)占社會消費品零售總額的7.9%,20-29歲的用戶超過一半,達56.9%⑧。

與支持網絡發展同步進行的還有對網絡安全的關注和發展。首先是圍繞安全操作制定了《計算機信息系統安全保護條例》(1994年2月18日生效),其后將信息內容的安全性納入信息產業部的管轄范疇, 2005年8月官方創辦了“中國互聯網違法和不良信息舉報中心”(www.12377.cn),與 “網絡評論員”機制將大眾的主動性納入網絡安全的管控當中。在保證信息安全的同時,也削弱了新媒體狂歡式的多元能量。由于時效性與覆蓋面的原因,網絡仍受到最多關注。密集爆發的新媒體事件,與社會的躁動有密切的關系,至于是否能夠帶來改變,還是僅僅為當下表征的一種⑨,需要我們細致的研究。總言之,新媒體的發展逐漸呈現出復雜的面向,令傳播學者趙月枝精辟地總結為:“一方面對中國令人驚嘆的發展做出了貢獻,另一方面也導致極端不平等的社會發展。”⑩

二、新媒體語境中的流行音樂

音樂社會學者西蒙·弗里斯(Simon Frith)認為數碼科技很可能將音樂產業分成三種形態:

一是主流的流行/搖滾行業,它將繼續推廣功成名就的巨星……以及繼續挖掘培養新的全球新星,利用其它音樂媒介進行營銷策劃。

二是非法且混亂的行業,包括不顧版權限制直接非法營運,以實驗性和政治性為理由竊取“發現”的音像,以及大量的私人電臺,俱樂部和派對組織者等。

三是風格為主的行業,本土音樂人借助互聯網和數碼技術,半商業性質營運,但并不以擴大規模為盈利目的的方式。

可以說,這三種行業生態并非各自獨立運作,他們之間也存在著借鑒與合作的可能,但后兩者的出現明顯動搖了唱片公司的壟斷地位。雖然新媒體的出現讓猖獗的盜版現象趨于絕跡,但更為嚴峻的是,在線音樂視聽和免費下載功能的出現,不僅改變了聆聽音樂的習慣,也讓唱片的宣傳與銷量變得不再重要。例如,以往歌手推出新作,需要電臺、電視臺、報紙和音樂雜志等媒介的大力協助,音樂排行榜則為聽眾選擇提供標準參照,但網絡的便捷性否定了這一環節的必要性。在這種情形下,唱片公司不得不引入新舉措,如推行360度整合方式,將經紀約、廣告代言、電視臺節目合作、粉絲交流會、巡回演唱會等不同項目作為收入來源,于歌手而言,在歌曲質量和曝光率之間尋求平衡成為難題。由于盈利模式仍在探索當中,加諸時刻要揣摩和預判聽眾不斷變化的口味,唱片公司幾乎不可能存有實力去挖掘新人,尤其是曲風另類、外形與歌唱實力普通的音樂愛好者,他們需要謀求另外的發展途徑。

將中國流行音樂在web1.0時期的發展稱之為過渡期更為恰當。由于長期存在的版權問題,降低制作成本變成突破的捷徑之一。2001年以動畫形式傳播的〈東北人都是活雷鋒〉被視為網絡歌曲的開端之作,2005年前后,網絡歌曲借助中國三大運營商及無線增值提供商的推廣,以歌曲下載量作為收入來源,涌現出一批相當流行的歌曲,《兩只蝴蝶》、《丁香花》和《老鼠愛大米》等等。楊臣剛透露《老鼠愛大米》單曲月下載量為600萬次,如果以2元/次的收益計算,一首歌便有1.7億元的收益,畢業于沈陽音樂學院的龐龍,首張專輯《人生三部曲》花費50萬無任何回響,在〈兩只蝴蝶〉成功后炮制了一系列類似的歌曲。由于運營商處于壟斷地位,歌曲創作者只能分得可觀但并不合理的收入,當然,商業演出也是一種補償方式。龐龍曾四度登上央視春晚,意味著網絡歌曲淺白和低俗的次文化標簽被官方所接受。簡言之,由于運營商充當了傳播和銷售環節的雙重角色,具有決定性的主導作用,那么網絡歌曲音樂性的缺失便不難理解了。

電視媒體與運營商最初的合作,讓音樂真人秀節目成為全民矚目的焦點。音樂選秀中的投票環節刺激了大眾的熱情,這一聯合舉措為廣告商與三大運營商帶來豐厚利潤的同時,也為青少年亞文化提供了宣泄的出口:服飾中的“洗剪吹”風格、中性時尚、與夢想有關的各種口號如“想唱就唱”、“我的音樂地盤我做主”、忽略專業性的技術限定,諸如此類。但顯然,大眾的再一次狂歡并不代表所謂的民主實現,而是再一次地,音樂行業的主導權轉移至新興的娛樂經紀公司手中。這些經紀公司大多為電視臺的附屬機構,在營銷與推廣層面占有強大優勢,出于電視媒體的定位,將人們對音樂的關注轉向高曝光率和話題性軼聞。這部分解釋了為何“超女”品牌、“中國好聲音”的熱度僅維持在節目播出前后,而歌手后續推出的新作反響平平的現象,在花樣繁多的選秀節目當中,以翻唱為主的表演形式轉移了創作階段應保持的專業自主性。

Web2.0時代側重網絡人際交往,社交網站如“人人網”(前“校內網”)和“開心網”,具備與臉書(又名臉譜,即facebook)相似的諸多功能,2009年開發的新浪微博,以及騰訊微博(2010年)與Twitter(2006年)的設計也不乏相似之處。以上的社交網站均提供“關注”(同“follow”)、“分享”(同“轉發”)、點贊(同“Like”)、“分組”(同“list”)等功能,在網站流通的內容當中,流行音樂(或視頻)以地址鏈接和簡短介紹的形式出現,用戶通過點擊進而在線觀看或收聽,轉發越多,意味著被看到的機率越大。完全以音樂為主的社交網站也開始出現,蝦米網(類似KKbox,2007年)主要提供格式為320k的高品質音樂,但因為版權原因,海外用戶并不能直接使用,酷狗音樂(Kugou)也不例外。2013年門戶網站“網易”推出了重視版權的“網易云音樂”(Netease Cloud Music),兩年時間內已經贏得“1億的用戶,自主創建歌單(playlist)6400多萬個,和2億次的音樂分享。”它的定位更接近itunes,也就是說以個人化的音樂選擇,即通過創建、分享和收藏歌曲清單作為音樂社交圈的起點。與此同時,中國的數字音樂產業迎來變局,2016年7月15日,中國音樂集團(China Music Corporation,簡稱“CMC”)和騰訊集團(Tencent Music)共同宣布把QQ音樂業務與CMC進行合并,在中國數字音樂市場排名前三的平臺酷狗音樂、QQ音樂、酷我音樂成為一家人。可以說,上述網站及應用均提高了音樂產品的交換與使用價值,也意味著通過修正(remediation)行為生成更多的文化意義。

需要指出的是,防火墻和過濾系統的存在,對新媒體時代的中國流行音樂在全球資訊接收和內容深入兩方面都有所影響。相形之下,日本流行樂(J-pop)憑借全球發行CD、DVD(包括電視表演,演唱會,卡拉OK等)的版稅獲利,而韓國流行樂(K-pop)已成為全球性文化景觀。2012年少女時代組合在大衛萊特曼深夜秀(Late Show with David Letterman)等美國著名電視節目中亮相,演唱專輯主打歌〈The Boys〉;樸載相的單曲〈江南風格〉(Gangnam Style)創造了24億的YouTube網站點擊量,并引發無數戲訪性的二次創作。當愈來愈多的用戶訂閱有關頻道且不吝“點贊”時,可以說,韓國流行樂在全球社交網站中已經成形(genre),并再次鞏固了韓流文化⑺的地位(Hallyu)。這不僅得益于嚴苛甚至不乏剝削意味的訓練生制度,更與在地化的文化策略有關。韓國三大娛樂公司S.M,YG,JYP在音樂制作部分投資巨大,并招攬相當多來自瑞士、丹麥、英美、日本的音樂人、監制以及編舞加入培訓新人的行業,但公司在社交平臺中直接獲利不多(5:5分成),S.M公司2012年度的純利潤僅達到22%,也就是說,他們采取了高投入,低售價(high-quality, low-price)的傳播策略打開全球市場,加諸視頻傳播的權力幾乎由公司把控,以至于韓國的偶像文化更帶有集體式的壟斷色彩。

相形之下,香港的巨星機制早已失效,而內地仍在過度消耗原創資源,唯有少量的中小型制作值得探討。豆瓣曾在2008年10月創立“豆瓣音樂人”平臺,提供創建個人頁面、上傳作品和用戶交流的功能。九成以上的獨立音樂人在此擁有自己的小站,為國內活躍度最高的獨立音樂人平臺⑽,通過作品被翻唱為大眾熟知的有宋東野(《董小姐》)、阿肆(《我在人民廣場吃炸雞》)、馬頔(《南山南》)、和逃跑計劃(《夜空中最亮的星》)等。但再一次地,電視媒體從運營商奪回了話語權,這意味著從音樂制作到傳播路徑的過程出現中斷,原創難以直接獲益。馮應謙在深度訪談調研中,認為香港大學生通過itunes自制歌單并共享、以及探討被選歌曲的共同特征,能夠建構出一種穩定的代際群體,他把這一文化現象稱為iTunization⒈。由于國內并沒有比肩iTune影響力的綜合性音樂軟件,但取徑共享的音樂品味,并從中尋求論述的其他可能值得借鑒。在展開討論之前,我們仍有必要了解音樂節的發展概貌,除社交網站之外,音樂節象征著另一種集結“噪音”的空間。

三、音樂節其他小型音樂演出

中國內地音樂節在近十年內發展迅速,并構成都市閑暇生活的新興成分。與流行音樂一樣,音樂節也是舶來品,具備與西方類似的基本特征:

夏季戶外節慶將音樂消費與休閑社交相結合,讓人們依據相同的音樂、服飾品味以及生活方式(life-style)來交友。流行音樂也和政治議題與社會變革有所關聯。在1969年,有五十萬人聚集在紐約州伍士托鎮(Woodstock)近郊參加伍士托音樂藝術節,而這個活動的訴求之一,即是抗議美國持續參與越戰。在1980年代,流行音樂成為一連串超大型活動的焦點,向全球廣為轉播……其主要成功之處在于,它利用了人們休閑與生活方式中的一個關鍵要素,把人們關注的焦點轉移到世界上的問題,至于為期長短則另當別論。

與演唱會相比,音樂節持續的時間更長,不同風格的表演者接連登臺,人們憑借價格統一的門票,便能欣賞全部的演出。除了音樂之外,還設有創意市集、二手市場、周邊產品、小吃和酒精飲料攤檔。服飾也是表達自我主張的重要語言,因此不難看到平日里少有的奇裝異服。如果臺上正上演令人興奮的重金屬、朋克音樂,那么觀眾很有可能玩起pogo、跳水、舉人、沖臺等“指定動作”。音樂節是另一種書寫城市空間的方式,但它所謂的顛覆性仍需要進一步的考察。

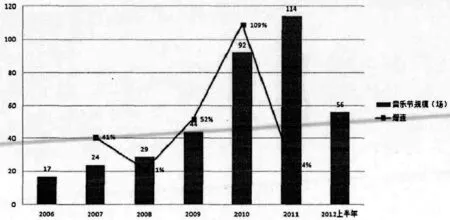

圖1 2006-2012年上半年內地音樂節舉辦場次表

從德國人Udo Hoffmann于1999年策劃的首屆“喜力節拍夏季音樂會”在北京日壇公園舉辦,到形成本土知名音樂節品牌如迷笛、草莓、張北草原音樂節,大約經歷了十余年發展時間。音樂節的類型與場次在2010年左右出現井噴的增長態勢:

早期本土音樂節的舉辦,更像是為了回應獨立音樂的表演需求。迷笛創辦人張帆,同時也是迷笛學校校長,他坦承學生們“不想和社會的所謂主流一起混,不想過碌碌無為的生活,想搞自己喜歡的音樂”,2000年迷笛的第一場演出在校內大會堂,是另類新人與城市的一次音樂碰撞:

再有,音樂節需要大量樂隊,迷笛學校從1993年開始到2000年,七、八年的時間里培養出了我們自己的樂隊,就像過去黃埔軍校培養了自己的軍事力量;最后,一個音樂節最重要的是有很多‘給力’的觀眾,而早期的觀眾……媒體記者、大學生、文藝青年、搖滾鐵托(搖滾樂的忠實樂迷)、城市憤青、閑散游民、理想主義者、烏托邦份子、以及農民工、畫家村的窮藝術家等等,正所謂同是天涯淪落人,相逢何必曾相識,這樣第一屆就有一千五百多同道中人,溫暖互動的氣氛就聚攏起來了。

如張帆所言,從音樂人、觀眾的構成,以及不成熟的首演來看,迷笛音樂節恰好是城市次文化的一次爆發,也是于邊界游移的人們試圖建構的噪音共同體。隨著音樂節規模逐漸擴張,如何與贊助商及政府部門協調便成為新的問題。需要指出的是,政府部門的審批存在一定的不確定因素,特別在官方重大活動舉辦期間,如北京奧運會,“維護穩定”居首位,無法獲取安保部門批示則必須改期或更換地點;但政府同樣鼓勵并支持文化產業,迷笛曾兩度獲得北京市50萬元的扶助基金,其他省市則可以借助音樂節的文化元素提升城市形象,如果當地文化局負責人是(搖滾)音樂愛好者,還有可能加大資金的投入力度。迷笛音樂節的發展體現了政府角色的不可預期及可協調性。

除上述以搖滾樂為特色的迷笛音樂節之外,摩登天空唱片公司旗下的同名音樂節,則更注重融合多種藝術風格,凸顯年輕人文藝的特質。2007年曾在魔鏡環節中播放導演賈樟柯的作品,此外,香港唱作人林一峰、新生代獨立音樂組合My Little Airport、何超儀及梁翹柏均參與了演出,2014年著名演員張曼玉獻出音樂首秀,令人驚訝的還有2011年的草莓音樂節,網絡歌手楊臣剛表演了搖滾版的〈老鼠愛大米〉。也就是說,音樂節在商業化進程中并不排斥話題性新聞,以此增加關注度。

當音樂節作為另一種噪音的社交形式,構成城市空間常見的一部分時,或許能部分削弱音樂綜藝類節目的壟斷現狀。不少熱門的音樂人早在音樂節中亮相,如畢業于北京迷笛音樂學校的主唱毛川(逃跑計劃樂隊),摩登天空的宋東野等,同時,鮮少在官方電視媒介中露面的海外音樂人,也有了與內地觀眾結識的機會。正如2011年西湖音樂節中黃耀明的歌迷,他們從“東北、北京、上海來到杭州,就為了看一眼”自己的偶像。總而言之,音樂節以嬉戲和噪音的方式,回擊主導話語中的秩序與高亢,從這個意義上來說,人們需要更多的、充滿差異性的音樂節。

綜述以上,互聯網的確激發了中國流行樂行業多種形態的發展,為運營商、電視媒體等帶來了巨大利益。但以上發展未能刺激流行樂的專業創作部分,相反卻受到了忽視。在地域性合作與全球化雙向頻繁流動的情況下,重視及加大對原創音樂的培育力度,以及增強國際間流行樂的創作交流,具有重要的戰略意義。

注釋:

[1]Raymond Williams,Television:Technology and Cultural Form(London: Routledge,1974),p.6.

[2]數據來源于《2006-2020年國家信息化發展戰略》,新華社,2009年9月24日。地址鏈接:http://www.gov.cn/test/2009-09/24/content_1425447.htm。

[3]國務院辦公廳:《關于加快高速寬帶網絡建設推進網絡提速降費的指導意見》,2015年第41號。

[4]數據源自中國互聯網信息中心歷年發布的《中國互聯網發展狀況統計報告》。

[5]中國互聯網信息中心:第39次《中國互聯網發展狀況報告》,2011年1月。頁1。

[6]數據源自中國互聯網信息中心歷年發布的《中國互聯網發展狀況統計報告》。

[7]中國互聯網信息中心:第39次《中國互聯網發展狀況統計報告》,頁37-39。

[8]中國互聯網信息中心:《2010年中國網絡購物市場研究報告》。

[9]中國互聯網信息中心:《2013年中國網絡購物市場研究報告》。

[10]邱林川,陳韜文:《新媒體事件》(北京:中國人民大學出版社,2011年),頁312。

[11]Zhao Yuezhi, Media, market, and democracy in China: between the party line and the bottom line (Urbana: University of Illinois Press,1998), p.111.

[12]《網絡歌曲十年記:向“錢”看無罪,爛大街有理》,載騰訊娛樂《貴圈》(第154期),網址鏈接:http://ent.qq.com/original/guiquan/g154.html。

[13]崔鵬:〈網易云音樂用戶數過億 社交分享成今年戰略重點〉,載搜狐科技,地址鏈接:http://it.sohu.com/20150714/n416764372.shtml。

[14]Condry, Ian, “Culture of Music Piracy: An Ethnographic Comparison of the US and Japan,” International Journal of Cultural Studies, 7-3 (2012), pp.343-363.

[15]截止2015年10月5日,地址鏈接:https://www.youtube.com/watch?v=9bZkp7q19f0。

[16]Melena Ryzik,王艷譯:〈江南style “鳥叔”立志搖滾樂〉,載《紐約時報中文網》,2012年10月18日。地址鏈接:http://news.nytimg.com/culture/20121018/c18psy/。

[17]值得一提的是,在社交網站之前,韓國流行樂已經在美國主流平臺嶄露頭角,例如著名歌手Rain,早在2006年初,他已在北美麥迪遜花園劇場舉辦北美個人演唱會。有關Rain的個案研究,詳見Hyunjoon Shin, “Have You Ever Seen the Rain? And Who’ll Stop the Rain?: The Globalizing Project of Korean Pop(K- pop),” Inter-Asia Cultural Studies 10-4 (2009), pp.507- 523.

[18]Ingyu Oh, Gil-Sung Park, “From B2C to B2B: Selling Korean Pop Music in the Age of New Social Media,” Korea Observer 43-3(2012), pp.365-397.

[19]Ingyu Oh, Hyo-Jung LEE, “Mass Media Technologies and Popular Music Genres: K-pop and YouTube,” Korea Journal, 53-4(2013), pp.50.

[20]紀云:〈豆瓣‘金羊毛計劃’,看上去很美〉,2014年9月16日。地址鏈接:http://www.geekpark.net/topics/210913。

[21]Anthony Y.H.Fung, “The iTunization of pop: Mobile music and youth social networks,” Perfect Beat 15-1 (2014), pp.23-43.

[22]Andy Bennett, 孫憶南譯:《流行音樂的文化(Cultures of Popular Music)》(臺北:書林出版,2004年),頁13-14。

[23]吳虹飛、張瑩瑩:〈張帆:迷笛十年,平民狂歡〉,2009年4月16日,新浪娛樂,地址鏈接:http://ent.sina.com.cn/y/m/2009-04-16/15532476192.shtml。

[24]張帆:〈一個節日的誕生〉,載《藝術評論》,2011年第1期,頁68。

[25]吳虹飛、張瑩瑩:〈張帆:迷笛十年,平民狂歡〉。

[26]瀟瀟:〈中國音樂節該何去何從〉,載《搖滾客》網站,2015年3月15日。地址鏈接:http://rockerfm.com/6816。

[1]Raymond Williams.Television:Technology and Cultural Form,London:Routledge,1974.

[2]Simon Frith.Will Straw,John Street eds,The Cambridge Companion to Pop and Rock,New York:Cambridge University Press,2001.

[3]Andy Bennett,孫憶南.流行音樂的文化(Cultures of Popular Music)[M].臺北:書林出版,2004.

[4]Zhao Yuezhi,Media,market,and democracy in China: between the party line and the bottom line,Urbana: University of Illinois Press,1998.

[5]邱林川,陳韜文.新媒體事件[M].北京:中國人民大學出版社,2011.

G229

A

莫沉,香港浸會大學文學院哲學博士。