我國電信網絡詐騙犯罪問題剖析

宋可+白文靜

摘 要:我國電信網絡詐騙犯罪手段具有科技化、多樣化、隱蔽化等特點,案件類型多種多樣,如人們熟知的網購詐騙、冒充熟人詐騙、冒充公檢法詐騙等類型。針對電信詐騙社會影響的嚴重性可以從案前防范和案后偵破兩方面處理,加強公安機關、電信運營商和銀行跨部門合作,采取“封”“攔”“串”“凍”等手段,形成公安機關和社會力量的內外合力以精確打擊電信網絡詐騙。

關 鍵 詞:電信網絡詐騙;非接觸性;實名制

中圖分類號:D924.35 文獻標識碼:A 文章編號:1007-8207(2017)11-0123-07

收稿日期:2017-06-05

作者簡介:宋可(1990—),男,河南商丘人,中國人民公安大學2015級涉外警務專業碩士研究生,研究方向為涉外警務、反恐國際合作;白文靜(1991—),女,蒙古族,內蒙古赤峰人,中國人民公安大學博士研究生,研究方向為刑事訴訟法。

隨著互聯網和無線網絡電話等技術的普及,傳統的詐騙犯罪已經演化為一種新型的詐騙類型,即電信網絡詐騙犯罪。每年數以萬計的公民被電信詐騙分子所害,財產遭受了極大損失。電信網絡詐騙犯罪已嚴重危害了正常的社會秩序和金融秩序。如何防范并打擊電信網絡詐騙犯罪是我國相關部門當前必須提上日程的工作。

一、我國電信網絡詐騙犯罪

問題概述

(一)電信網絡詐騙犯罪的概念界定

電信網絡詐騙犯罪目前尚無國際通行的定義,各國往往根據現實情況進行概念界定。一些歐美國家將“電信詐騙犯罪”看作是以電信運營服務商為詐騙的對象,使用一些先進技術手段來秘密竊取需要的帳戶信息,繼而運用技術手段來詐騙獲取電信服務,這與中國所共識的電信網絡詐騙犯罪概念截然不同。我國公安部曾發文將電信詐騙定義為利用通訊工具實施詐騙行為的一種新型詐騙,與普通犯罪的區別在于非接觸性和犯罪地的不確定性。[1]對此,筆者認為,了解電信詐騙犯罪的概念首先要對電信有所了解。廣義的電信指以電磁方式傳遞或接受信號的通訊方式,包括廣播、電視、電話、互聯網等各種使用電磁方式的通訊手段。[2]而詐騙犯罪是基于被害人(廣義)有瑕疵的意思而轉移財產的犯罪。[3]因此可以把電信網絡詐騙犯罪定義為:基于非法占有為目的,利用固定電話、移動電話、網絡等通訊手段來實施的,通過欺騙的方法使被害人基于有瑕疵的意愿而轉移其財產的犯罪。

(二)當前我國電信網絡詐騙犯罪的特點

⒈犯罪手段科技化。互聯網+時代為詐騙活動提供了契機,詐騙犯罪者利用新型先進作案設備(智能手機、短信群發器、電腦、網絡服務器等)以及網絡手段和社交軟件(微信、QQ等),通過盜號來獲取被害人的個人信息從而實施詐騙,有的電話詐騙犯罪分子已熟練掌握偽基站技術和VOIP(Voice over Internet Protocol)技術,①利用先進的技術手段通過改變號碼來進行語音詐騙,更有甚者是冒充被害人身份通過發信息手段讓被害人的好友向其提供的賬號里匯款來實施詐騙。隨著電信網絡技術的快速發展,電信網絡詐騙技術亦已更新,犯罪分子從被害人信息竊取(通過語音電話或簡訊,亦或釣魚網站信息發送途徑)到銀行網銀分批轉賬,再到ATM取現的一整套詐騙流程操作熟練。電信網絡詐騙犯罪分子掌握了短信群發、電話號碼改號、網絡盜號、網上銀行操作等技術,而這些操作與被害人間都是非接觸式的,這與過去詐騙的接觸式操作特點有明顯區別。

⒉詐騙方式多樣化。傳統的電信詐騙無非是利用電話、短訊采用冒充熟人或一些機構進行詐騙,而隨著互聯網技術的迅猛發展,現代電信網絡詐騙方式已經變得五花八門,網絡電話由于監管漏洞已成為犯罪分子作案的重要平臺。此外,釣魚網站的建立、越來越多的網絡社交平臺的出現都容易被電信網絡詐騙犯罪者惡意利用,成為其犯罪的工具。犯罪形式上也呈現出多樣化的特點,如冒充公檢法詐騙、發送虛假中獎信息詐騙所謂的“手續費”、網購詐騙等具體詐騙方式已經去單一化,電信網絡詐騙多樣化的作案方式,給公安機關偵查工作制造了多重障礙。

⒊作案手段隱蔽化。電信網絡詐騙犯罪與傳統犯罪不同,它是通過虛擬網絡來實施的,犯罪分子不與被害人直接接觸實施的犯罪,沒有傳統刑事犯罪的作案現場,因其利用網絡、郵件、短信、即時通訊等現代手段實施犯罪,所以被害人不知犯罪分子的外貌特點,而且被害人所掌握的犯罪分子的電話號或IP都是經過技術處理的虛假信息,這些隱蔽的作案手段都增加了警方破案的難度。

⒋犯罪現場流動化。電信網絡詐騙犯罪分子利用電信的靈活性和便捷性可以隨時變換作案地點,即使被公安部門循著IP發現蛛絲馬跡,此時犯罪分子們也已逃之夭夭。電信網絡詐騙犯往往分工明確,分別實施打電話、發短信、網絡技術操作等工作,而這些分工也完全可以分散實施,所以公安部門實施抓捕時很難將電信詐騙集團一網打盡。

⒌犯罪群體職業化。電信網絡詐騙犯罪由最開始的零散作案,到目前已經演變成組織化、團伙化、集團化的特點。電信詐騙犯罪大多是團伙作案,一般分為技術、信息、通話、轉賬、取款等幾個不同“部門”。[4]這些部門分工明確,技術部門負責租賃網絡服務器,利用網絡平臺漏洞,借助VOIP網絡技術為其他部門提供被害人個人信息、電話號碼改號等詐騙“硬”技術支持;信息部門和通話部門主要是利用盜取的被害人信息進行撥打電話具體實施詐騙;轉賬和取款則是在詐騙得手后的程序,也是電信網絡詐騙的最后階段。當前,電信詐騙犯罪產業化趨勢明顯,從國內近期摧毀的幾個電信詐騙團伙看,團伙職業化特征十分明顯,出現了“公司型”結構。[5]

⒍社會影響深度化。據統計,僅2015年,全國公安機關就破獲4萬多起電信詐騙案件,涉案金額更高達200多億。電信詐騙涉案金額動輒成千上萬,甚至幾十萬、幾百萬、數千萬,而這其中有的可能是被害家庭多年的積蓄,無疑會給受害者家庭財產造成極大損失。由于電信網絡詐騙這種犯罪類型的特殊性,尤其是跨境電信詐騙的被騙錢財往往難以追繳,讓電信網絡詐騙犯罪的社會影響越來越大。endprint

(三)我國電信網絡詐騙的現狀

據統計,2016年8月,360手機衛士共為全國用戶攔截各類騷擾電話34.3億次,平均每天攔截騷擾電話約1.11億次。詐騙電話中,虛假的理財詐騙最多,身份冒充類詐騙次之。在冒充身份類的詐騙中,前三分別是冒充電信運營商占比26.0%、冒充領導占比21.2%、冒充快遞占比14.3%。[6]2016年9月,360手機衛士發布了《2016年中國電信詐騙形勢分析報告》,報告顯示了詐騙電話號源中,詐騙電話由北京地區的電話號碼呼出的比例在全國同級省級行政區中是最大的地區,這說明北京地區電信詐騙形勢不容樂觀。與以往的以沿海省市詐騙高發的情況不同,北京地區犯罪目標較多,但主要是退休人員、婦女等。

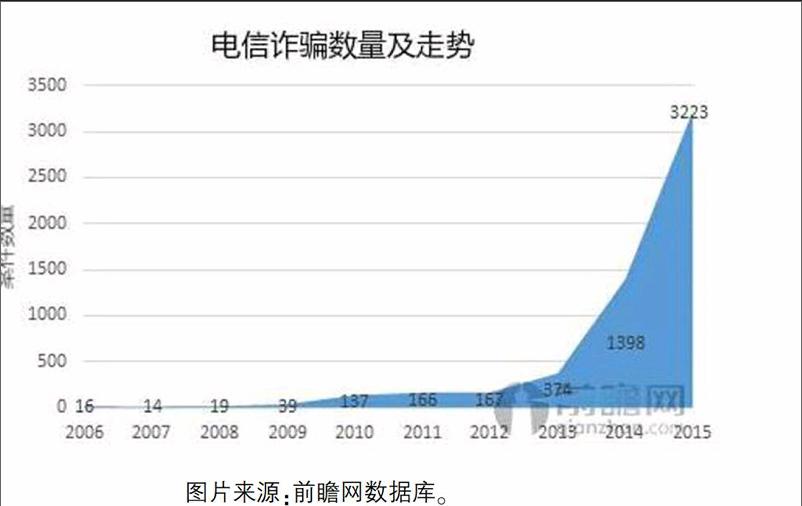

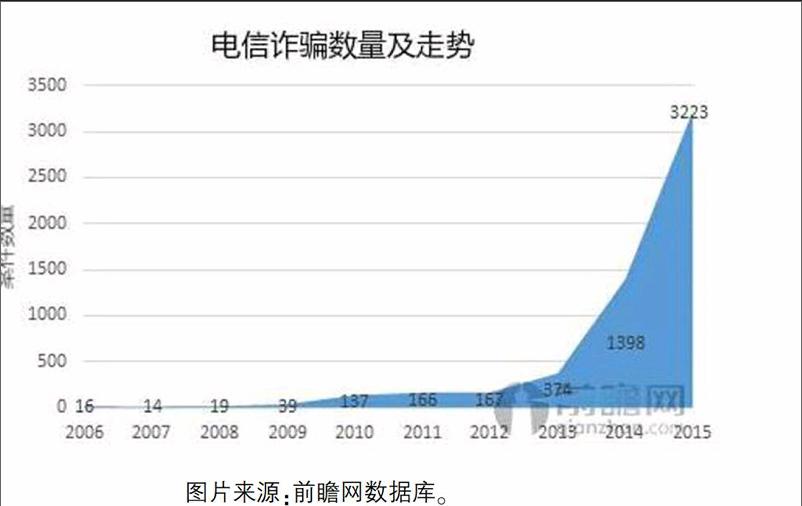

如下圖前瞻網數據庫顯示的資料,2010-2013年間,每年的電信詐騙案數量僅為100多件,而2013年至今,案件數量出現急劇上升,2014年突破1000件,2015年更是達到3223件,增長將近3倍。[7]以北京市為例,據北京市公安局統計,2015年,北京警方共破案4900余起,抓獲犯罪嫌疑人300余名,打掉犯罪團伙80余個,而這只是發案的一部分。從全國范圍看,雖然打擊電信詐騙犯罪已初見成效,但形勢依然不容樂觀,打擊電信網絡詐騙犯罪刻不容緩。

二、常見電信網絡詐騙案件類型解析

(一)典型作案類型之一:冒充公檢法詐騙

詐騙分子假稱自己是公檢法部門辦案人員,通常使用經過技術處理“變號”后的電話號碼,以直接通話的方式告知受害人涉嫌洗錢或信用卡透支,如果其不將名下所有資金轉移到指定的“國家安全賬戶”,其名下所有賬戶資金將會被凍結沒收,以此欺騙受害者將資金轉入自己所控制的銀行賬戶。具體實施步驟:通過VOIP技術經互聯網向手機用戶發起群呼,受害人接聽后,以信用卡透支、郵件未領取、電費欠費為由告知其信息被盜用建議報警,并提供經過篡改的“形似”公安機關的號碼進而轉接至所謂的“公安機關”,接著告知被害人有重大嫌疑通過仿造最高檢網站向受害人出示“通緝令”使其相信。

(二)典型作案類型之二:冒充熟人詐騙

冒充熟人詐騙的作案手法在生活中非常常見,如“猜猜我是誰”。此種詐騙,其犯罪特點是盜取受害人好友的QQ、微信等賬號,仿冒受害人QQ或微信好友,以急需用錢為由欺騙受害人向其指定賬戶轉賬。此外,還有冒充房東身份,以被害人需要繳納房租為由進行短信群發,一旦遇到被害人恰好需要交房租而又大意情況下就易被欺騙將資金轉入了詐騙犯所指定的銀行賬戶。近年來又出現了冒充被害人領導或親屬實施詐騙的案例,電信詐騙犯罪分子或以被冒充人遭遇緊急情況急需用錢如車禍需預繳醫療費或以家人被綁票索要贖金或以親朋好友因涉嫌嫖娼或吸毒被抓需保證金等為理由,使被害人在情急之下來不及仔細思考而被騙取錢財。

(三)典型作案類型之三:娛樂節目中獎

電信詐騙犯罪分子利用短信群發或者網絡電話群呼散布中獎信息,如以電視娛樂節目抽獎為名,撥打被害人電話稱“您已經被某某電視臺XX欄目組抽中為幸運觀眾,現獎金X萬,但需要先交納手續費才能領取或者需要提供本人身份證號和銀行賬戶”。這類作案手法抓住了被害人貪財的心理,電信詐騙犯罪分子或是在被害人匯款后銷聲匿跡,或是利用被害人提供的銀行賬戶和身份證來破解銀行卡網銀密碼從而竊取存款。

(四)典型作案類型之四:欺詐購物

電信詐騙犯罪分子冒充電商平臺或者電商店鋪賣家,編制各種難分真假的理由以竊取被害人所下網購訂單內容,假稱訂單失敗或支付故障需要退款,騙取受害人向其提供銀行卡賬號甚至是綁定手機收到的短信驗證碼,從而竊走被害人賬戶中的資金。還有的電信詐騙犯罪分子或以信用卡提高信用額度或者辦理機票改簽和機票信息錯誤需退款等名義給被害人發送短信,或以偽裝后的電話號碼給受害人打電話,從而欺騙受害人與其主動聯系以達到騙取其銀行賬戶相關信息的目的,然后利用被害人的銀行卡進行網購消費。此外,也有電信詐騙犯罪分子或假借電信運營商的名義使用“10086、10010、400-、800-”等號碼給被害人打電話,以辦理相關業務如電話積分兌換、辦理優惠業務等騙取被害人短信驗證和銀行卡信息,或發送帶有釣魚網站鏈接的短信,被害人一旦點進去就會遭遇木馬侵襲,其賬戶資金被犯罪分子通過網購消費掉。

三、我國電信網絡詐騙犯罪高發的

原因和治理難點分析

(一)相關法律法規不完善

近幾年,基于電信網絡詐騙犯罪愈演愈烈,我國相關立法工作也作出了一定調整,如2015年通過的《刑法修正案(九)》關于應對電信網絡詐騙犯罪問題增加了很多條款:第17條擴大了個人信息泄露方面的犯罪構成的主體;第28條新增了拒不履行網絡安全管理義務罪。其中,限制了犯罪主體屬于特殊主體,即只有網絡服務提供者方可成為本罪主體;第30條針對開設“偽基站”等嚴重擾亂無線電秩序,侵犯公民權益的情況,修改擾亂無線電通訊管理秩序罪,在一定程度上降低了構成犯罪門檻,增強了定罪量刑方面的具體可操作性。但應該看到,《刑法修正案(九)》雖對電信網絡詐騙犯罪相關問題上的定罪做出了重大改進,但目前我國并沒正式確立電信網絡詐騙罪的罪名,依然是參照過去現存的“詐騙罪”的罪名去處理。再如我國《刑法》第177條妨害信用卡管理罪,對冒用他人身份證辦理銀行卡是否應參照“妨害信用卡管理罪”處罰目前尚無規定,對用自己身份證辦卡后出賣給詐騙犯是否定罪也無規定,這就給犯罪分子電信詐騙后套現提供了法外空間。

(二)公民防范電信詐騙意識不足

很多被害人被騙的原因都是貪利心理作祟,如被冒充電視節目抽獎等騙術所騙取所謂的兌獎“手續費”。而類似于冒充熟人或公檢法機關工作人員的詐騙,也是源于被害人的安全防范意識不足,從而掉入電信詐騙分子精心策劃的圈套。endprint

(三)社會監管不到位

目前,我國個人信息泄露問題呈上升趨勢,公民在辦理各種會員卡、電話卡、銀行卡、網上購物、軟件注冊等情況下都要填寫個人信息,而相關信息容易被泄露,從而被電信網絡詐騙犯罪分子所利用。電信網絡詐騙之所以如此猖獗,關鍵在于鉆了社會監管的漏洞。

⒈電信部門監管問題。通信技術快速發展在給居民帶來極大便利的同時因其相關行業監管上的滯后和不足也給了電信網絡詐騙犯罪分子以可乘之機。具體如網絡電話準入制和VOIP電話顯號規范管理的混亂,網絡電話的“任意顯號”使得電信詐騙分子通過改號實現冒充公檢法或者被害人的熟人實施電信詐騙;利用一些帶400前綴的號碼使得被害人覺得可信度高,從而被騙取錢財。再如“偽基站”問題,詐騙犯利用“偽基站”連號群給被害人發送詐騙信息,而電信運營商明顯有責任對流量異常情況進行監測和向公安部門匯報。但現實中,運營商對此則疏于管理。雖然幾年前就要求電話實名制,但直到近兩年才在公安部的壓力下把電話卡實名制落實到位。

⒉銀行金融部門監管問題。眾所周知,電信網絡詐騙犯罪的一個重要工具就是銀行卡。近些年來販賣銀行卡的情況十分普遍,很多人用同一人身份證開辦多個銀行卡進行出售,甚至租賃身份證進行辦卡,也有不明真相的群眾被熟人借去身份證開辦銀行卡,而犯罪分子借助收購的他人銀行卡進行“贓款”套現從而達到獲利目的。出現這些問題的原因歸根結底就在于銀行的實名制沒有落實到位,筆者認為,實名認證應增加指紋等錄入,不然像身份證遺失被他人拿去開戶就容易被犯罪分子所利用。而且銀行金融部門不能僅僅以追求業務量而隨意給客戶開卡,一人如果開卡數量過多就應該反饋給公安機關重點監測。此外,目前我國大額度網銀轉賬到賬時間較快,這也給犯罪分子迅速分解取現提供了便利。

⒊網絡監管部門問題。互聯網+時代下,網絡已經成為人們生活中必不可少的工具,但同時也成為網絡詐犯罪的“溫床”。具體表現在:網絡虛假信息的胡亂發布、各種釣魚網站和一些虛假網頁的監管缺失、各種社交軟件上詐騙信息隨意散播等等問題。比如我們在百度上檢索“學信網”可能會彈出數十條鏈接,但真正的“學信網”只有一個,其他大多數是垃圾信息,還附有各種廣告甚至“克隆網頁”“病毒網頁”,一旦點進并輸入信息就可能被泄露或被惡意下載不明軟件。

(四)公安機關打擊電信網絡詐騙犯罪的力度不足

一是作戰理念上沒有與時俱進。傳統案件都是分配給各不同警種分工偵破,而打擊電信網絡詐騙不能靠傳統的單警種作戰,必須由刑警、網安等多警種相互配合,同時還離不開電信運營商、銀行部門等社會力量的通力合作。二是跨地域破案合作機制不完備。電信詐騙具有很強的流動性,作案地點不固定,甚至跨境作案,如何協調警方間的配合是急需解決的現實問題。

四、電信網絡詐騙犯罪的

防治對策建議

(一)健全相關法律法規,震懾犯罪

立法部門可以根據當前的形勢在刑法中增設電信詐騙罪或者在司法解釋中出臺相關定罪量刑的詳細規定,適當加大刑罰力度,以威懾電信網絡詐騙犯罪分子。此外,在有法可依的前提下,執法機關應嚴格執法,查處一起嚴懲一起,絕不姑息。

(二)加強防詐騙社會宣傳,提高公民安全意識

公安機關應借助各大媒體進行防詐騙宣傳,同時可以組織志愿者下社區進行防詐騙講解與宣傳,在社區宣傳欄制作相關防電信詐騙的宣傳板報,或以社區民警為紐帶,有針對性地制作和發放防詐騙宣傳海報,同時不定期地開展相關教育講座。此外,還可以利用網絡、電視、報紙等各種媒體進行宣傳,或在城市設置流動宣傳車進行防詐騙廣播,或邀請公眾人物做防電信詐騙形象大使進行宣傳,以此提高公民的防范電信網絡詐騙安全意識。

(三)加強各種監管機制建設,壓縮電信網絡犯罪空間

電信網絡詐騙涉及多個部門的監管問題,電信部門要落實手機入網實名認證制,規范網絡電話準入機制和網絡電話顯號服務,打擊和屏蔽“偽基站”,對流量可疑用戶進行數據監測并及時報告給公安部門,同時應主動幫助公安機關群發一些防詐騙宣傳短訊;銀行部門要嚴把發卡業務關,應采取指紋錄入、簽字留底和身份證三種并用的實名認證程序,在網銀轉賬限額和到賬時限上根據安全程度劃分不同層次,在不影響使用情況下應適當延緩到賬時間;網絡部門要對網絡安全進行監管力度提升,打擊屏蔽釣魚網站和一些不合法網關。此外,公安網安部門對各大社交網站和平臺中聊天涉及一些如“轉賬、匯款、銀行賬號”等敏感詞語進行平臺自動發生安全提醒,采取重點監控,一旦發現異常網絡活動應及時封號或屏蔽。

(四)形成案前打擊防范預警機制

加強公安機關內外合作,實現警企協作配合,形成黨委領導、刑偵主導、打防并舉、部門配合、內外協作模式;專題研究專門隊伍專案偵查內外結合,警企配合(警察與三大運營商和各大銀行),從而形成以情報分析為引導,信息手段為支撐,堅持情報行動一體化分類偵查分類防范一體化。實現公安和社會打擊防范一體化,資源共享,合成作戰。具體開展各種專項行動如:對大陸卡境外異常交易實時監控、對納入視線的取現卡展開布控、打擊非法販賣銀行卡活動、打擊偽基站、打擊電信網絡詐騙犯罪產業鏈、打擊電信推銷類詐騙犯罪,真正建立打擊防范電信網絡詐騙犯罪預警和處置工作機制。

(五)形成專業化案后處理機制

一是“封”,即運用技術手段迅速封掉可疑網絡賬號。根據接警情況分類分析后推送給相應職責部門運用技術手段圍繞電信詐騙三要素:涉案電話、涉案網絡、涉案賬號,進行“封”號行動,把涉及電信詐騙案的可疑賬號進行分級封號,可疑程度低的進行短期“封”后,可根據合法信息驗證解封,重大可疑賬號進行長期或者永久“封”。只有迅速“封號”才能防止該賬號繼續詐騙其他被害人。二是“攔”,即嚴密監測和攔截境外群呼電話和網絡涉財信息。在公安局技偵部門下設技術攔截工作室,專門根據信息監測反饋實時攔截境外群呼電話,因為電信詐騙群呼電話是作案的一個重要的手段。此外,必須攔截一些網絡涉財敏感信息,如在網絡郵件或社交軟件中高頻率提及“銀行賬號”“打錢”“匯款”“金額”等敏感詞匯時應及時提示用戶。公安技術攔截部門也要做好網絡監測,根據研判后迅速攔截。三是“串”,即運用大數據銀聯串并法偵查電信詐騙后洗錢銷贓行為。數據時代下信息串并法是一個快捷的犯罪信息搜索和研析的方法,針對電信網絡詐騙作案后犯罪分子“洗錢”環節,公安機關可借助各大銀行建立快速查詢、批量查詢機制,及時發現詐騙犯一級銀行卡“洗錢”進行的“化整為零”的向二級、三級、四級銀行卡轉賬分散贓款的線索。橫向和縱向串并法并用,可以由一級卡向下串聯,也可以從取現卡由下向一級卡串并聯系,一橫一縱的串并分析,可以為電信詐騙破案提供破案關鍵信息。四是“凍”,即在各大銀行配合下迅速凍結涉案賬戶資金。凍結涉案資金是案發后追贓的重要一步,公安部門應在接到相關電信網絡詐騙報警后在銀行的配合下迅速采取凍結行動。具體實施起來需要公安經偵部門、公安技偵部門、反詐騙工作組等公安內部多機構合作,在各大銀行的信息和技術權限開放配合下對涉案賬戶進行凍結,使得電信網絡詐騙難以套現,從而極大減少被害人的損失。

【參考文獻】

[1]廣州市公安局.電信詐騙的偵查與防范[M].中國人民公安大學出版社,2014.3.

[2]婁耀雄.電信法[M].對外經濟貿易大學出版社,2010.4.

[3]張明楷.詐騙罪與金融詐騙罪研究[M].清華大學出版社,2006.2.

[4]崔明鏡.電信詐騙犯罪的防范對策研究[D].廣東外國語外貿大學碩士論文,2015.7.

[5]胡向陽,劉祥偉,彭魏.電信詐騙犯罪防控對策研究[J].中國人民公安大學學報(社會科學版),2010,(05):91.

[6]360安全報告-2016年電信詐騙形勢分析報告[EB/OL].360互聯網安全中心研究報告,http://zt.360.cn/1101061855.php?dtid=1101061451&did=490024605.

[7]2015年我國電信詐騙數量達3223件[EB/OL].前瞻網,http://d.qianzhan.com/xnews/detail/541/161024-c3d73048.html.

(責任編輯:徐 虹)endprint