基于核心素養有效落實的教師研修探索

李文萱+方勇

在核心素養的有效落實背景下,教師教學研究已經從單純以學科課堂教學為主的分散研究轉變為學科“課程—教學—評價”的整體性研究,從基于經驗的靜態研究轉變為證據與經驗相結合的動態研究;研訓員角色也將從權威式的個人研究轉變為“合作共同體”式的研究。

教師成長是一個過程,教師教育是其中最重要的一環,教育轉型對教師研修活動的開展也提出了新要求。如何提高研修活動的時效性,促進教師的專業化發展,不斷將教師教育推向新高度,適應時代變遷和社會發展的需求,是教育的題中之義。進一步改革和創新教師教育、全面提高教師素質,是教育改革發展的迫切需要,也是教師終身學習和教師專業化的內在要求。

基于上述思考,從提高研修活動的時效性和促進教師專業化成長角度,上海市徐匯區區域研修活動向“三化”轉變,即研修活動主題化、主題活動課程化、課程活動系列化。

一、研修活動主題化

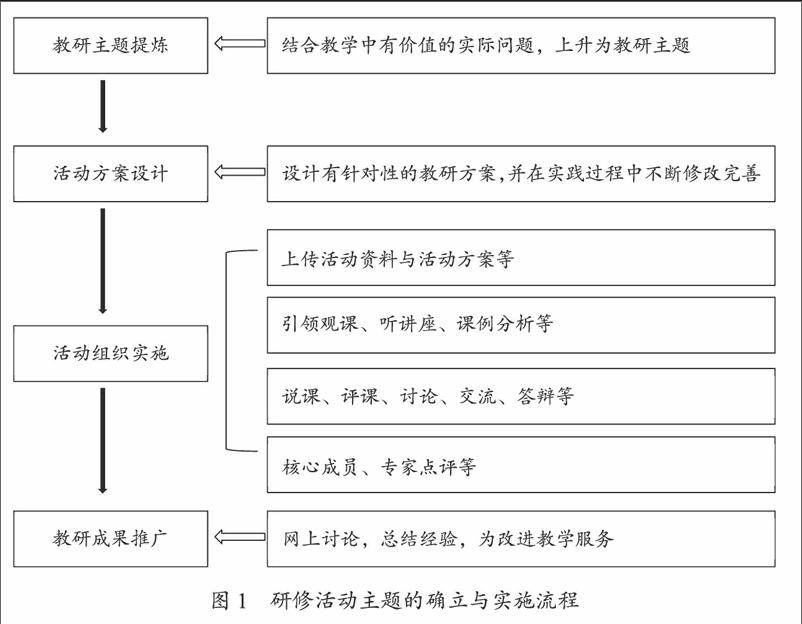

研修活動主題化是把教師的教學、培訓、研究三者融為一體,通過構建研修活動主題,改變常規研修活動中目標不明確、活動隨意性大;內容零散、缺乏系統性;實施形式與方法單—、教師缺乏興趣熱情;研修活動成果傳存性差、對后續的實際教學工作指導意義不強等問題,使研修活動真正成為提高教師專業素養,深化課程教學改革的重要途徑。

研修活動主題的確立必須聚焦學校的重點工作以及教師的發展需求的瓶頸問題,這種來源于實踐、扎根于基礎的研修,既可提升教師專業素養、促進教師專業水平,也有助于解決現實工作中的疑難雜癥;研修活動主題的確立必須關注決定教師進行學科課程實施質量的核心問題,也是教師學科教學實踐能力發展的障礙點、關鍵點和生長點;研修活動主題的確立既要注重教師專業素養和教育境界的提升,也要關注理論的學習和實踐的反思。

以歷史學科為例,現行歷史教材在關注宏觀敘事的同時,受制于各種因素,相對忽略了對微觀細節的描述,歷史常常被敘述為方向明確、具有某種必然性的潮流。然而,歷史的必然性只存在于長時段之中,歷史的偶然性則常常由細節所致。歷史事件的發生、發展乃至最后的結局,充滿著變數,個中起決定性作用的因素很可能就存在于那些歷史的細節之中。從這個意義上講,細節已不單單指向歷史的知識,更指向歷史認識的思想與方法。只是我們不難發現,課堂常態教學中教師歷史細節意識的淡薄、細節把握的失當、細節運用的手段單一等問題,絕非鮮見。有鑒于此,我們試圖借助網絡研修的方式,通過征集相關教學案例及教學論文,開展“精準闡釋歷史細節,著力提升教學效益”的專題研究,力爭以細節激活歷史,展現更為真實而廣闊的歷史畫卷。

通過整體設計結構化、系統化的研修主題,使研修活動更具針對性、指導性和可持續性。通過團隊的合作研究,既體現出骨干教師的睿智沉著,又煥發著青年教師的朝氣蓬勃,更凸顯出學科的內涵與張力,激發老中青不同年齡段教師的能力、活力和潛力,教師不僅達成了自我素養的提升,并且將學習的收獲化作持續發展的動力,探索“教的方法”,落實“學的目標”,明確“研的方向”,逐漸打造一支學有專長、術有專攻、富有靈性和人格魅力的成熟教師隊伍。

二、主題活動課程化

課程是實現教師培訓目標的核心載體,是實現培訓有效性和針對性的關鍵。社會轉型正在推動基礎教育轉型,基礎教育轉型呼喚著研修的轉型。開展研修活動課程實踐的目的就是讓研修活動在與教師的合作研究中,走一條由粗放走向精細、由散點走向系統、由現象走向原理、由封閉走向開放的轉型之路。研修課程是教師研修改革的重要著力點,是實現研修目標的主要途徑,是教師教育教學活動的直接載體,也在很大程度上決定著研修的質量和效益。

課程化是指給主題研修活動的內容賦予課程的性質,使研修活動轉變成課程。即充分挖掘和強化學科教學與科學研究之間的內在聯系,著力使主題研修活動具有更強的目的性,內容更具有系統生成性。主題研修活動課程化的實施既可促進區域教師專業發展、提高教學質量,也可實現區域教育均衡發展。課程化設計是一個有目的、有計劃、有結構的系列活動,形成教師研修計劃、課程化綱要以及生成性研修內容的研修活動系統化過程,需要把握教師專業發展的需求和區域課程教學改革的實際,從問題導向、整體思考、系統實施著手,通過專業引領、同伴互助、案例研究、自我反思等環節,構建“可持續、可交換、可共享”的研修課程的新機制。

成人的學習差異性大,他們又有自我學習的愿望和能力,但由于社會角色的多樣化,喜歡輕松容易的學習,而且在團隊中學習效率更高。因此,課程化設計其內容的選擇,必須把握以下原則:全局性—對全局具有決定意義的環節和行動方向,統領學科教學全局的關鍵問題;針對性—以學習者為中心,聯系教師教學實際需要,符合課程教學改革與教學轉型需要;實踐性—以分析解決實踐中的問題,并在解決實踐問題的過程獲得新的發展;生成性—研修內容具有生成性,根據教學實踐發展而不斷生成、豐富與完善。

主題活動課程是源于教育教學、隊伍建設、學校管理等實踐真實命題,以及基于現實崗位和工作的實踐客觀需求的研修課程,在研發時,必須注意以下幾點。

需求導向:以解決教育教學實際問題和引領教師專業發展為導向,課程內容符合區域教育綜合改革的新要求、學生核心素養發展需要和教師專業發展個性化需求。

實踐取向:立足教師的實踐經驗,引導教師圍繞真實情境中的實際問題和研修主題,以實踐反思為主要過程,有計劃地開展實踐研修活動,在工作中修煉,在實踐中提升。

分層設計:根據教師成長規律,課程設計與教師生涯發展的階段相匹配,構建不同發展階段和層次的教師教育課程體系,增強課程的實用性、針對性和指導性。

注重整合:以研修課程為紐帶,把“教育教學活動”“教育教學研究”“教師培訓”貫穿起來,在“研修一體”的模式下實現教師教學、研究、學習合一的專業生活方式。

多元開放:提高教師課程資源開發意識和能力,吸納更多的人,既包括課程專家和學科專家,也包括一線教師等參與到課程資源的開發與建設中來,發揮多元主體的綜合作用,形成課程資源開發的合力。

三、課程活動系列化

不同的學段、不同的時段、不同的年段教師,需要研究解決的問題是不同的,相應地,所形成的研修課程也不同,從區域層面而言,難以分門別類地給出統一的課程框架與課程群。但是,由于相同學科的關系,其屬性往往是相通的。所以,我們可以將研修活動中具有共性的且能夠引發思考、引導研究的問題,制訂出“課程化”的“問題群”,即給出一個個問題,加以一步步研究,形成較為完整的研修活動課程體系。這些問題既包括已經捕捉到或意識到的現實問題,也可以是在研修過程中,動態地發現新生的問題,以此不斷完善并形成系列化的課程群。

課程群形成后,教師研修活動、教師專業發展就會進入快車道。那么,這個系列化的課程群到底是怎樣呢?借助一個比喻,逛超市的時候,我們可以根據自己的需要、喜好、經濟實力等,隨意選擇商品,課程群就是一個研修活動的“課程超市”。

“課程超市”中的課程如同超市貨架上的商品,按照學段順序、崗位需求、研修專題項目、學科知識體系等進行模塊的歸類,每個課程模塊之間環環相扣、層層遞進,而不是簡單的疊加和拼盤,由此組成相應的課程群。以上海市徐匯區歷史學科為例,研修活動經過長期的主題活動和主題活動的課程化,目前,已經構建起了較為豐富的系列化課程框架,具體課程內容正在不斷完備中。

基于核心素養有效落實的教師研修活動要“三化”,即研修活動主題化、主題活動課程化、課程活動系列化,要求研訓人員不僅是學科研修方面的專家,更要立足于課程標準和育人價值,引領研修一體活動的開展。這樣,教育教學活動、教育教學研究和教師專業化發展才真正地統一為一個整體。

責任編輯:李莎endprint