心物熔冶 筆墨鑄情

——談我的花鳥畫創作

文/王同君

心物熔冶 筆墨鑄情

——談我的花鳥畫創作

文/王同君

我近年的創作,主要是《北國系列》《荷塘系列》《青綠花鳥系列》和《雪景寒禽系列》,首先我要說,其中三個系列是以題材命名的,而傳統中國畫中只有青綠山水,并無青綠花鳥之說,用青綠花鳥之名,是為了將我近年來畫的一部分作品做一歸類罷了,因為我所用的表現形式在傳統的繪畫當中,不好對號入座,所以決定為它起個名號。青綠山水是指主要以石青、石綠為主要顏色畫的山水畫,而我的花鳥畫用色則并不盡然。

我認為,藝術是精神的產物,也是時代的產物。花鳥畫自唐至五代逐漸形成獨立畫科并發展成熟伊始,徐熙、黃筌形成個人風格影響深遠,史稱徐、黃異體,后至宋、元、明、清,院體畫、文人畫名家輩出,畫風出現幾次大的變化,其原因都是時代更迭、畫家個性精神迥異使然,雖然表現風格形式不同,但其最終目的都是表達人的精神,借物抒情。從宗炳的“暢神說”、張璪的“外師造化,中得心源”、蘇軾的“文以達吾心,畫以適吾意而已”,到倪瓚的“逸氣說”、石濤的“夫畫者,從于心者也”“筆墨當隨時代”,可以說,從中國畫誕生那天起,就與主體精神、文化心理、時代變遷緊密相連。

在中國院體畫和文人畫兩大體系的創作中,都主張心物熔冶,要求情感的表達和形象的塑造“形象悅目,感情賞心”,只是院體畫偏重形似,文人畫偏重寫意,特別傾向于審美主體感情的抒發,認為畫是“心性之學”“精神躍于紙上為上乘”。我認為這是中國畫的本質特征,是中華民族獨特的美學理念,是中國畫的價值核心,“藝術留傳,在精神而不在形貌,貌可學而至,精神領悟而生”。我的花鳥畫創作,努力探究傳統中國畫的文脈,試圖從心性、品格與精神來把握中國畫的內核,自覺秉承中國傳統美學觀,充分注重主觀感受和審美體驗,努力將客觀真實幻化為藝術之境,試圖創造一個與古人不同的精神世界。

我的《北國系列》《青綠花鳥系列》《荷塘系列》《雪景寒禽系列》作品借自然之景抒發主觀情懷,是以表達主體精神為旨歸的。我眼中的北方自然,無論春花秋月、夏雨冬雪都具有詩意的特征。我試圖將這種意象營造為清新、嫻雅、靜謐的詩意氛圍并將這種意象持續地升華出一種唯美的意韻。要表達上述的獨特感受和審美體驗,就要有與之相適應的新形式,但風格不是學出來的,照搬傳統,制造假古董,舊精神既不可得,新精神更無從談起,那樣的所謂中國畫是我所厭惡的。

其實,歷代大師筆下的不同風格,都與他們的個性、修養、氣格相一致,所以才能恰如其分地表達他們的個性精神。我與古人所處的時代不同、精神不同,審美感受自不相同,以既有的形式表達我之精神,不是“言不由衷”就是“裝腔作勢”,總不能“一吐為快”。我的藝術追求迫使我尋求新的表現方式,三個系列作品即是我近年思考與實踐的結果,我在自然中汲取無盡的資源置入畫面結構,將自然風物主觀取舍、大膽再造,使自然美熔鑄為藝術美,努力使畫面圖式與氣韻相通,所有的筆墨、色彩都為營造意境服務。創作中主要采用寫意與工筆融合、水墨與重彩融合、花鳥與山水融合,這種三融合的方式從總體上與傳統拉開了距離:寫意與工筆融合,使傳統寫意變得豐富細膩,水墨與重彩融合,改變了水墨色彩單一的樣式,使視覺具有新的感受,花鳥與山水融合,加大了花鳥畫的表現空間,有助于意境氛圍的營造。在用筆方面,盡力體現骨法與氣韻,既保持其書寫性和寫意的灑脫靈動,又有工筆的細致入微,構圖吸收了現代構成與裝飾等元素,作品努力在“優游自在,沉著痛快”的筆墨天地間,呈現出個性化的圖式。創作過程中,傳統筆墨的傳承和當下身心的體驗是相互交融的,把這種內在的文化心理,通過個人的語言方式轉換成一種符合時代變化與追求的生活感受,是我畫四個系列的創作理念。

在我的作品中,自然僅僅作為依托,形式語言都是為了表達詩意的情懷,折射物我之間的生命意韻。作品在不失中國畫意味的同時,探索符合自我感受的形式風格,營造的文本完全依賴感受和審美體驗,將筆、墨、色互動與變化貫通,在唯美的意象中將詩化的自然定格于畫面,使人在浮躁的當下回歸自然,找到一塊心靈的凈土,在審美的愉悅中品味綿長的意韻,這便是我要表達的精神所在。

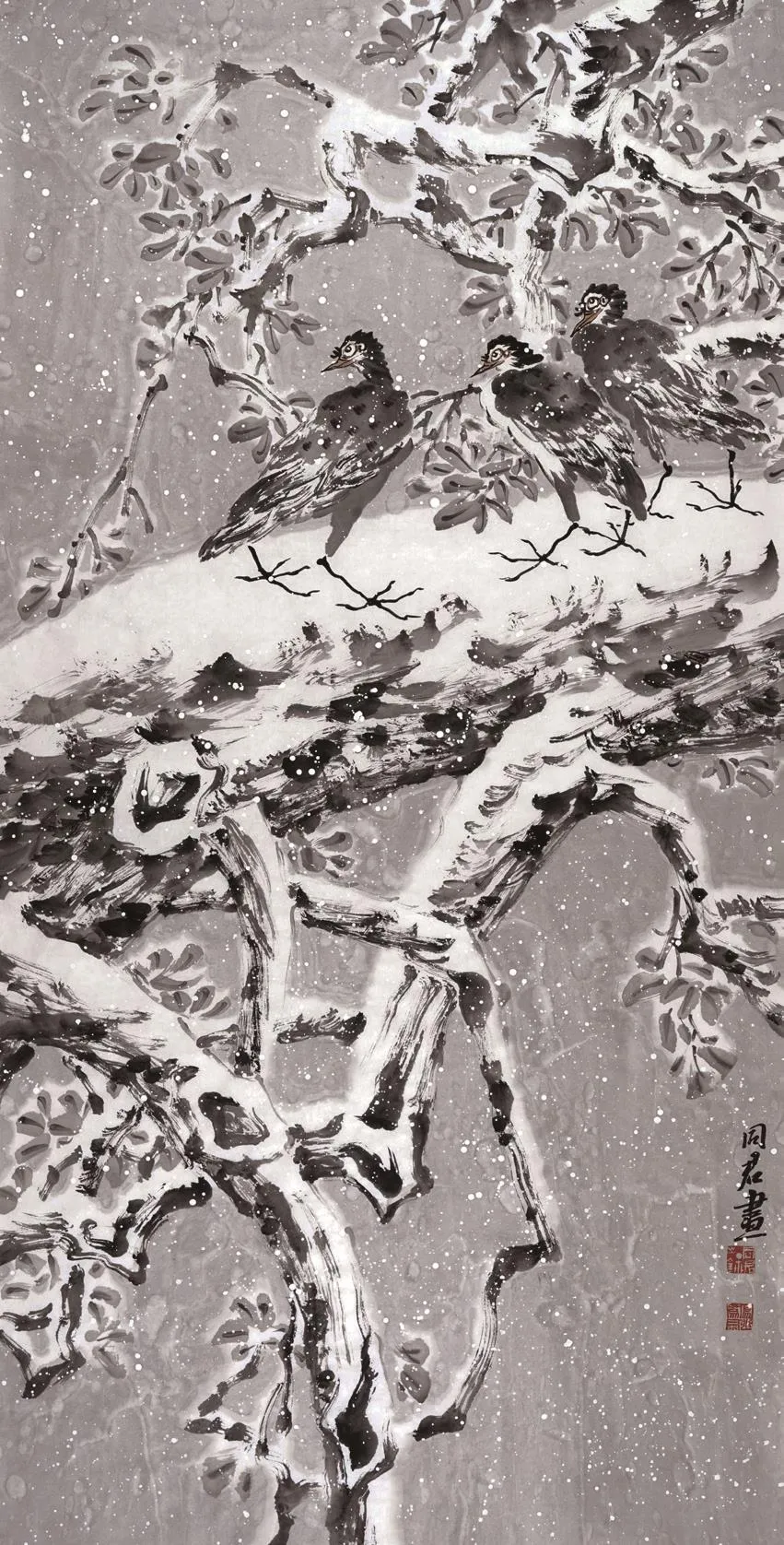

王同君 落雪無聲 68cm×136cm