論大小字

論大小字

趙 沖

在書法的學習過程中,常存在這樣的問題:長時間進行小字練習,忽作大字,往往能表現點畫精美,卻易忽視字形結構。對此,有人在臨習之初就采取放大臨摹,以希解決大小字的轉換難題,卻收效甚微。就客觀條件而言,獲得精良范本、優質毛筆等已不是難事。在觀念上理清大小字的演變過程,對于我們打通兩者肯綮則顯得迫切而必要。

一、大小字觀念的形成

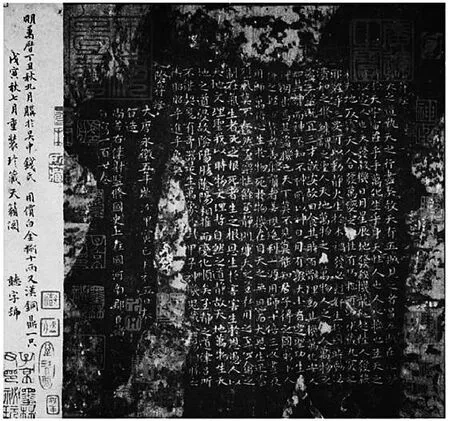

縱觀書法史,我們不難發現在漢魏時期,大字和小字并無矛盾。漢末時,師宜官就是大小字兼善的書家,“靈帝好書,時多能者,而師宜官為最,大則一字徑丈,小則方寸千言,甚矜其能”。漢代時,一丈即2.31米,一寸即2.3厘米。縱然記述中有夸張的成分,但可以肯定的是,就當時而言,大字和小字并不是分離的。真正將小字和大字區別看待,并作為學書的重要現象來討論是北宋后期。蘇軾《論書》曰:“凡世之所貴,必貴其難。真書難于飄揚,草書難于嚴重,大字難于結密而無間,小字難于寬綽而有余。”蘇軾認為大字字形結體緊密整飭,小字表現寬松散綽已經是困難的事情了。對此,他的學生黃庭堅特地指出具備這兩種特征的范本,“如《東方朔畫像贊》《樂毅論》《蘭亭禊事詩敘》。先秦古器,蝌蚪文字,結密而無間,如焦山崩崖《瘞鶴銘》、永州摩崖《中興頌》、李斯《嶧山石刻》秦始皇及二世皇帝詔。近世兼二美,如楊少師之正書行草,徐常侍之小篆”。大小字在學習范本上的差異已經存在。率先提出大小字打通的米芾認為:“凡大字要如小字,小字要如大字。褚遂良小字如大字,其后經生祖述,間有造妙者。大字如小字,未之見也。”米芾認為先賢書家中只有褚遂良做到了“小字如大字”,而“大字如小字”,他尚不得見。

圖1 褚遂良小字《陰符經》 美國紐約大都會博物館藏

二、大小字在明清面臨的困境

大字和小字分離觀念一旦形成,其內在邏輯的不合理就使得書法在以后的發展中面臨著一次又一次的挑戰。

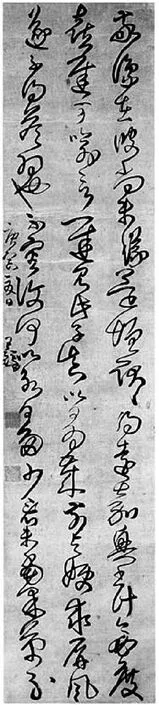

圖2 王鐸《臨王獻之草書軸》 開封市博物館藏

明代,隨著書法形制的改變,如何將小字展大書寫,成為書家面臨的難題。文徵明采用了黃庭堅大字的方法,將點畫展長以增強大幅立軸的視覺效果。此后以邢侗、黎民表等一批人對如何將二王經典展大進行了探索,直到王鐸、倪元璐、張瑞圖、傅山等人出現,這一問題才得到更好的解決,他們對于二王一系書法經典的學習已經摻加了己意,具有濃厚的個人風貌,使得后人很難像學習二王經典一樣,從中學習書法的共性。

到了清代,金石學的興起,大字所展現的趣味多樣化,如何將大字的金石趣味帶入到小字,成為當時書家面臨的新問題。嘉慶時期,朱履貞積極探索大字轉化到小字的解決辦法,提出解決大小字轉換的關鍵在用筆。他在《書學捷要》一書中,開宗明義地提出執筆益用撥鐙法。所謂撥鐙法,并非朱履貞所創。唐代林蘊《撥鐙序》中就記載:“吾昔受教于韓吏部,其法曰:撥鐙,今將授子,子勿傳。推、拖、撚、拽是也。訣盡于此,子其旨而味乎!”林蘊所講是指手指和手腕的配合。朱履貞在談到此法時則更加細致,他分析了單鉤和雙鉤之利弊。認為學書法第一在于執筆高,“執筆欲高,抵則拘攣。執筆高則臂懸,懸則骨力兼到,字勢無限。雖小字,亦不能令臂肘著案,方成書法也”。和前人相比,他增加懸臂,以求靈動,認為這樣可以做到米芾所講的“無一字不提筆”。朱履貞認為撥鐙懸臂法正可打通大字和小字間的壁壘,是學習書法的捷徑。“故撥鐙懸臂之法,造詣無窮,古之能書者,無不皆然也。”

朱履貞提出“撥鐙懸臂”的用筆方法和他想打通大小字的努力,并不見得成功。但后來一批書家仍在努力嘗試。康有為記述了這一現象:“近世北碑盛行,帖學漸廢,草法則既滅絕,行書簡易,便于人事,未能遽廢。然見京朝名士負盛名者,披其簡牘,與正書無異,不解使轉頓挫,令人可笑。”康有為認為手札書用帖法和大字用碑法,兩者本身是不必要也無法結合的,徹底否定了大字和小字打通的可能性。

三、大小字的解決在取法乎上

北宋后期,大小字成為書家關注的問題。這一時期,書法有兩個重要的改變。一是唐代以后,“長于尺牘”的南方書風盛行,注重結構的北方書風地位迅速下降;二是北宋初年《淳化閣帖》的刊刻和流行,由刊刻所帶來的弊端開始顯現,如在經典的選取上,忽視北朝書家和唐代顏柳字的收錄。這兩方面導致用筆和結體開始慢慢分離,在尺牘小字書寫時,用筆帶動結字尚能適應書寫者的需要,但當面對大字書寫時,缺乏了北方書風注重間架的訓練,顯然就出現了困難。到了明代,書家解決的難題是如何將小字展大;清代碑學的興起,書家則面臨如何將大字趣味帶入到小字書寫中。如此看來,大小字似乎進入了書法發展的死循環。如何解決這一問題,以阮元南北書派論的視角,重新審視和學習經典,以兼通南北之長,無疑是打破大小字隔閡的良方。

(作者系南京藝術學院美術學院書法系碩士研究生,江蘇省教育書法協會會員)