新疆城鎮化與生態環境耦合協調度及其空間特征分析

趙學鵬, 孜比布拉·司馬義,3*, 盛永財

(1. 新疆大學 資源與環境科學學院, 新疆 烏魯木齊 830046;2. 新疆大學 資源與環境科學學院智慧城市與環境建模普通高校重點實驗室, 新疆 烏魯木齊 830046;3. 新疆大學 綠洲生態教育部重點實驗室, 新疆 烏魯木齊 830046)

新疆城鎮化與生態環境耦合協調度及其空間特征分析

趙學鵬1,2, 孜比布拉·司馬義1,2,3*, 盛永財1,2

(1. 新疆大學 資源與環境科學學院, 新疆 烏魯木齊 830046;2. 新疆大學 資源與環境科學學院智慧城市與環境建模普通高校重點實驗室, 新疆 烏魯木齊 830046;3. 新疆大學 綠洲生態教育部重點實驗室, 新疆 烏魯木齊 830046)

隨著新型城鎮化的推進,城鎮化發展過程中面臨著嚴重的生態環境脅迫壓力,開展城鎮化與生態環境耦合協調度研究,對新疆的可持續發展提供理論與方法支撐.基于熵值法與層次分析法構建新疆城鎮化指數和生態環境指數,然后基于耦合協調度模型定量分析新疆各地、州、市城鎮化與生態環境的耦合協調度,最后分析新疆城鎮化與生態環境耦合空間分布特征.結果表明:1) 2014年新疆城鎮化與生態環境綜合指數為0.29和0.42,總體水平較低;2) 2014年新疆14個地、州、市城鎮化與生態環境發展耦合協調度在0.41~0.64之間,跨越低、中2個級別,分別占地、州、市數量的46.7%和53.3%;3) 從空間分布看,2014年新疆14個地、州、市城鎮化與生態環境發展的耦合度存在地域差異性,表現為北疆優于東疆,南疆最低.

城鎮化與生態環境; 耦合協調度; 協調發展類型; 空間分布; 新疆

當前我國正處于快速城鎮化階段,2014年全國城鎮化率已達到54.77%;與1978年相比,城鎮化率年均增長1.02%,以這樣的增長率在2020年將達到65%[1].快速的城鎮化建立在對資源與環境的剝奪之上,城鎮人口的不斷增加、城鎮用地規模的不斷擴張,已經對生態系統造成破壞,使得生態環境的壓力進一步增大.因此,要想使得城鎮化與生態環境協調發展,首先需要對現狀進行科學評價怎樣處理城鎮化與生態環境協調度,使之能更好地服務于區域社會、經濟、生態的可持續發展已成為國內外學者重點關注的話題[2].本研究是對新疆城鎮化與生態系統發展協調度及其空間特征的研究.19世紀末期,英國學者伊·霍華德從“田園城市”規劃理論角度解釋城市化與生態環境問題之間的耦合協調度.G. Grossman等[3]通過研究發現,隨城市經濟發展水平的逐步提高,城市生態環境逐漸趨向倒U型(即隨城市經濟的發展生態環境先趨于惡化,繼而隨著城市經濟的發展,逐步改善,最后達到兩者協調發展).A. Walter[4]指出要實現城鎮化與生態環境耦合協調,關鍵要合理使用自身資源,提高資源利用效率.另外其他學者對城鎮化發展與水資源、土地資源、能源資源之間關系進行了研究[5-8].國內學者對城鎮化與生態環境的研究主要集中在耦合協調度方面.王少劍等[9]認為京津冀地區城市化與生態環境交互耦合協調度呈現出S型變化曲線,協調類型從嚴重不協調-城市化受阻發展到高級協調-生態環境滯后類型.譚俊濤等[10]認為吉林省城鎮化與生態環境耦合協調度呈持續增長趨勢,中部地區城鎮化水平較高,東西部地區生態環境水平高于中部地區.張曉天等[11]對山西省城市化與生態環境耦合協調度進行評價,并對發展類型進行劃分.袁丹等[12]認為沿海地區城鎮化與生態環境耦合協調度不僅表現在時間上的階段性,還表現在空間上的差異性.上述研究對今后有關城鎮化與生態環境關系問題的研究奠定了堅實的基礎.有關指標體系的研究方面由于學科視角與研究視角的不同,未能形成測度城鎮化與生態環境關系的統一的評價指標體系[13-14].大多研究主要從城鎮化和生態環境2個系統分別進行構建,城鎮化多從人口、經濟、空間和社會4個方面選取指標,生態環境多遵循PSR模型(壓力-狀態-相應),從生態環境壓力、狀態和響應3個方面選取指標.研究方法主要有灰色關聯分析、因子分析、系統分析、耦合容量模型和回歸分析等[15-17].國內對于城鎮化與生態環境耦合協調度的研究內容涉及廣泛、方法多樣,特別是對城鎮化與生態環境耦合度評價研究最為普遍.但對于二者耦合協調度及空間分布特征研究相對不足.

新疆作為干旱區生態環境極為脆弱的區域,生態環境本底較差(2014年森林覆蓋率排名全國倒數第一,僅為4.2%,遠遠低于全國平均水平的21.6%),在城鎮化快速推進過程中,原本脆弱的生態環境遭到很大程度的破壞,城鎮化與生態環境不協調現象日益嚴重,生態系統總體處于退化狀態,出現一系列的生態環境問題,如水土流失(2014年水土流失面積約為105.46×104km2,占全疆面積的63%)、土地荒漠化(新疆荒漠化土地面積約為107.15×104km2,占全疆土地面積的64.22%)、鹽堿化問題、水環境污染嚴重(2014年新疆廢水排放總量為10.27億t)等[18].因此本文從耦合分析角度出發,以新疆14個地、州、市為研究對象,建立城鎮化與生態環境評價指標體系,通過耦合協調度模型測度了新疆14個地、州、市的城鎮化與生態環境綜合值,并對新疆各地、州、市城鎮化和生態環境耦合協調狀況進行了分析.最后利用GIS軟件對城鎮化和生態環境耦合協調空間分異格局進行分析,對實現新疆各地、州、市城鎮化與生態環境的協調發展具有重要的指導意義.

1 研究方法

1.1數據來源數據來自《新疆維吾爾自治區統計年鑒》、新疆各地州統計年鑒及《新疆維吾爾自治區城市、縣城統計年報》.

1.2指標體系的確立為了更為準確地衡量城鎮化與生態環境之間的耦合協調發展關系,在借鑒已有的研究基礎之上[13-14],針對新疆各地、州、市發展實際,選取具有代表性、可得性及可比性特征的指標,分別構建城鎮化子系統與生態環境子系統的綜合評價指標體系(表3),從人口城鎮化、經濟城鎮化、空間城鎮化、社會城鎮化4個方面選取14個基礎指標衡量城鎮化水平.生態環境指標體系的構建根據壓力-狀態-響應模型,從生態環境壓力、狀態和響應3方面選取10個指標表示生態環境綜合水平.

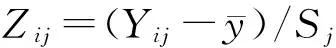

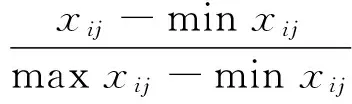

1.3數據的標準化處理為消除由于量綱及數量級大小不同造成的影響,對原始數據進行標準化處理使數據之間具有無綱量性和可比性.本文采用Z-Score標準化方法對原數據進行標準化[19],公式為

1.4權重的確定在計算權重時考慮到每一種賦權法都有自身的局限性,為了降低賦權法所帶來的差異性,本文應用層次分析法[20]與熵值法[21]進行權重計算,運用主觀賦權與客觀賦權2種方法,求其各個指標在整個指標體系中的權重,并求其平均值,在一定程度上克服了單一賦權結果與實際偏差較大的局限,使得每項指標的權重更加符合實際情況.

1.4.1層次分析法 AHP層次分析法是將與決策有關的元素分解成目標層、準則層、方案層等層次,并在此基礎上進行定性與定量相結合的賦權方法,步驟如下.

(i) 根據層次結構構造成對比較矩陣,由于各指標在決策者心中所占比重不一定相同,一般采用數字1~9及其倒數作為標度來定義判斷矩陣A=(aij)m×n,如表1所示.

表 1 判斷矩陣標度

(ii) 計算單排序權向量并作一致性檢驗.計算一致性指標CI(CI=(λmax-n)/(n-1),λmax為判斷矩陣最大特征根)查找一致性指標RI,計算一致性比例CR(CR=CI/RI),當CRlt;0.1時認為判斷矩陣的一致性是可以接受的,否則對判斷矩陣進行修正(式中CI表示一致性指標,CR表示一致性概率,RI表示維數),即當n=1,2,3,…,14時,平均隨機一致性指標RI分別為:0.00、0.00、0.52、0.89、1.12、1.24、1.36、1.41、1.46、1.49、1.52、1.54、1.56和1.58.

(iii) 為統一比較標準,對所有評價指標進行標準化處理.

1≤i≤m, 1≤j≤n.

(iv) 采用加權和法計算城市化綜合指數與生態環境綜合指數.

i=1,2,…,n,j=1,2,…,n,

i=1,2,…,n,j=1,2,…,n,

1.4.2熵值法 采用取熵值法確定指標權重時,由于計算熵時要取自然對數,Z-Score標準化值必須為正數.因此,對標準化值進行修整,令Uij=Zij+d,其中d是一個正整數,這樣就得到了一個標準化矩陣U=(u)m×n,進而計算第j個指標下第i樣本指標比重Pij,則

其次計算第j項的熵值ej為

其中常數K與樣本數m有關,此時令k=1/lnm.本文中有10個樣本,所以m=10,則0≤e≤1,然后計算指標的效用值d=1-e,d越大,指標權重越大,第j項指標權重為

設xi(i=1,2,…,n)為城鎮化指標,yj(j=1,2,…,n)為生態環境指標,則:

f2(x)為城鎮化綜合指數,g2(y)為生態環境綜合指數.

根據前面計算得到的綜合指數,分別計算2種方法下城市化綜合指數的平均值F(x)和生態環境綜合指數平均值G(x),則有:

F(X)=[f1(x)+f2(x)]/2,

G(y)=[g1(y)+g2(y)]/2.

1.5耦合協調度模型的構建與計算由于耦合度只能說明系統間相互作用、相互影響的程度,而無法真實反映城鎮化與生態環境的協調發展水平及兩者的協同效應,為進一步反映城鎮化與生態環境的耦合協調發展水平,進一步構造了耦合協調度模型,衡量城鎮化與生態環境兩大系統之間的耦合協調程度,具體計算公式[22]如下:

C={FG/[(F+G)/2]2}1/2,

T=(αF+βG),

其中,F為城鎮化發展綜合指數,G為生態環境發展綜合指數,α和β是城鎮化與生態環境的貢獻份額.根據研究α和β對城市發展的貢獻份額同等重要,因此2個數值都取1/2,C為城鎮化與生態環境的耦合度,T為城鎮化與生態環境的綜合協調指數,D為耦合協調度.

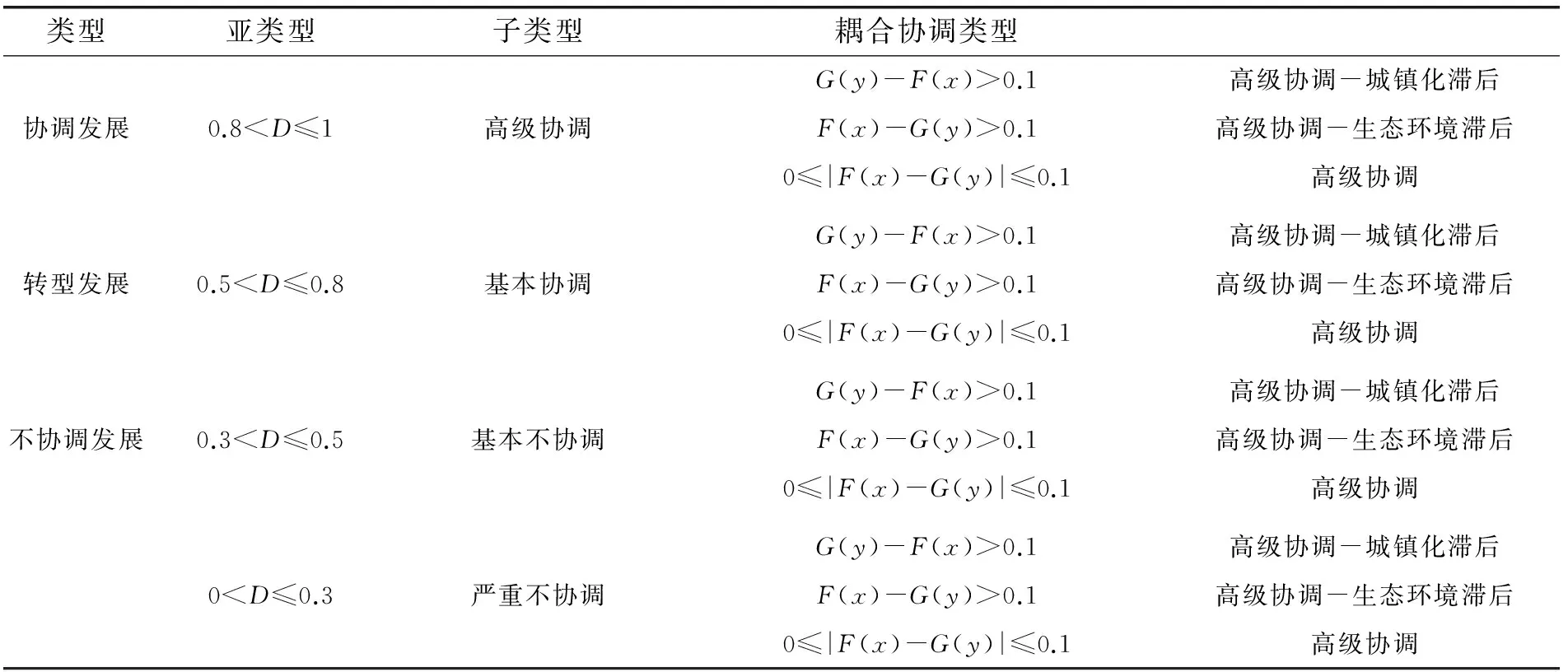

1.6耦合協調類型劃分為了更為科學、合理、準確地衡量城鎮化與生態環境之間的協調類型,本文借鑒Li Y. F.等[23]研究成果對新疆各地、州、市城鎮化與生態環境耦合協調類型進行劃分,劃分結果如表2所示.

2 城鎮化與生態環境耦合協調發展關系分析

2.1城鎮化與生態環境綜合水平評價各指標權重分析由表3從指標權重可以看出,2014年社會城鎮化在城鎮化綜合指標體系中所占權重最大,為0.45,說明其對城鎮化綜合水平影響最大,其次是空間城鎮化(0.21)、經濟城鎮化(0.19)、人口城鎮化(0.15).在城鎮化綜合水平基礎指標層中年末總人口、固定資產投資額、建成區面積、中等職業學校及以上高校在校人數是貢獻最大的指標.從以上分析可以看出,2014年年末總人口、固定資產投資額、建成區面積及中等職業學校及以上高校在校人數是影響新疆各地、州、市城鎮化發展的主要原因.2014年生態環境響應在生態環境綜合指標體系中所占權重最大,其次為生態環境狀態(0.31)、生態壓力要素(0.27).從具體指標看,供水總量(0.4)、用水普及率(0.49)和造林總面積(0.43)對生態環境綜合水平有較高的貢獻率.

表 2 城鎮化與生態環境的耦合協調類型劃分

表 3 城鎮化與生態環境綜合指標體系

2.2城鎮化與生態環境的耦合協調度分析由耦合協調度模型與協調度類型劃分標準,得到新疆14個地、州、市2014年城鎮化與生態環境協調發展狀況,如表4所示.

表 4 新疆各地、州、市城鎮化與生態環境耦合協調狀況

根據表4可知,2014年新疆14個地、州、市城鎮化與生態環境發展耦合度,在0.41~0.64之間,跨越低、中2個級別,分別占地、州、市數量的46.7%和53.3%.說明新疆城鎮化與生態環境耦合協調發展水平不高,且存在顯著差異.新疆城鎮化與生態環境耦合度值波動比較大,在0.46~0.96之間變動,說明各地、州、市差距明顯,巴州耦合度值最大為0.96,阿勒泰地區最小為0.46,其他各地、州、市的耦合度差距不明顯,說明其耦合度較強.從耦合協調度看,新疆14個地、州、市城鎮化與生態環境的耦合協調度都不高,說明各地、州、市城鎮化與生態環境是極不平衡的.根據耦合協調度類型劃分標準可分為以下5種類型.

1) 基本協調,城鎮化滯后.屬此類型的有伊犁州直屬縣(市)、博州、喀什地區、阿克蘇地區.這些地區城鎮化綜合指數小于生態環境綜合指數,且兩系統之間的差距較大.伊犁州直屬縣(市)、博州、喀什地區、阿克蘇地區的城鎮化水平都低于14個地、州、市的平均水平(0.29),其中博州的城鎮化指數最低(0.22);從生態環境綜合指數看,喀什地區、阿克蘇地區高于14個地、州、市平均水平,其他兩地州低于各地州平均水平.從兩大子系統綜合指數看,除伊犁州直屬縣(市)其他地區城鎮化水與生態環境水平差距較大.總體而言,二者基本協調,應在保護生態環境的基礎上不斷提高城鎮化水平.

2) 基本協調,生態環境滯后.烏魯木齊市城鎮化綜合指數達到0.86,生態環境綜合指數為0.35,城鎮化綜合指數遠大于生態環境綜合指數,在14個地、州、市中排名第一,屬于基本協調,生態環境滯后型.說明烏魯木齊市生態環境較城鎮化更為滯后,生態環境成為城鎮化進一步發展的阻礙因素.

3) 基本協調.屬于此類型的有克拉瑪依市、昌吉州、哈密地區、巴州.從城鎮化與生態環境綜合指數看,4個地區的城鎮化綜合指數都高于平均值(0.29),生態環境綜合指數也比較接近各地州平均值(0.42),其中只有克拉瑪依市的城鎮化綜合指數高于生態環境綜合指數,其他3個地州都低于生態環境綜合指數,但比較接近.

4) 基本不協調,城鎮化受阻.主要包括塔城地區、阿勒泰地區、和田地區.從城鎮化綜合指數和田地區最低(0.14),其次為阿勒泰地區(0.17)、塔城地區(0.19),都遠低于城鎮化綜合指數的平均值(0.23);從生態環境綜合指數看阿勒泰地區最高(0.61),其次為塔城地區(0.54)、和田地區(0.34),其中和田地區生態環境綜合指數低于平均值,其他兩地區都高于14個地、州、市生態環境綜合指數平均值.從3個地區內部來看,3個地區的城鎮化指數都小于生態環境指數,且差距較大.

5) 基本不協調,生態環境受阻.屬于此類型的有吐魯番地區、克州.從城鎮化綜合指數和生態環境綜合指數看二者都遠低于14個地州的平均水平.城鎮化發展水平較為落后,這與當地的自然條件關系比較密切,特別是氣候條件,吐魯番地區與克州是極端的荒漠氣候,使得城鎮化與生態環境出現不協調的局面.

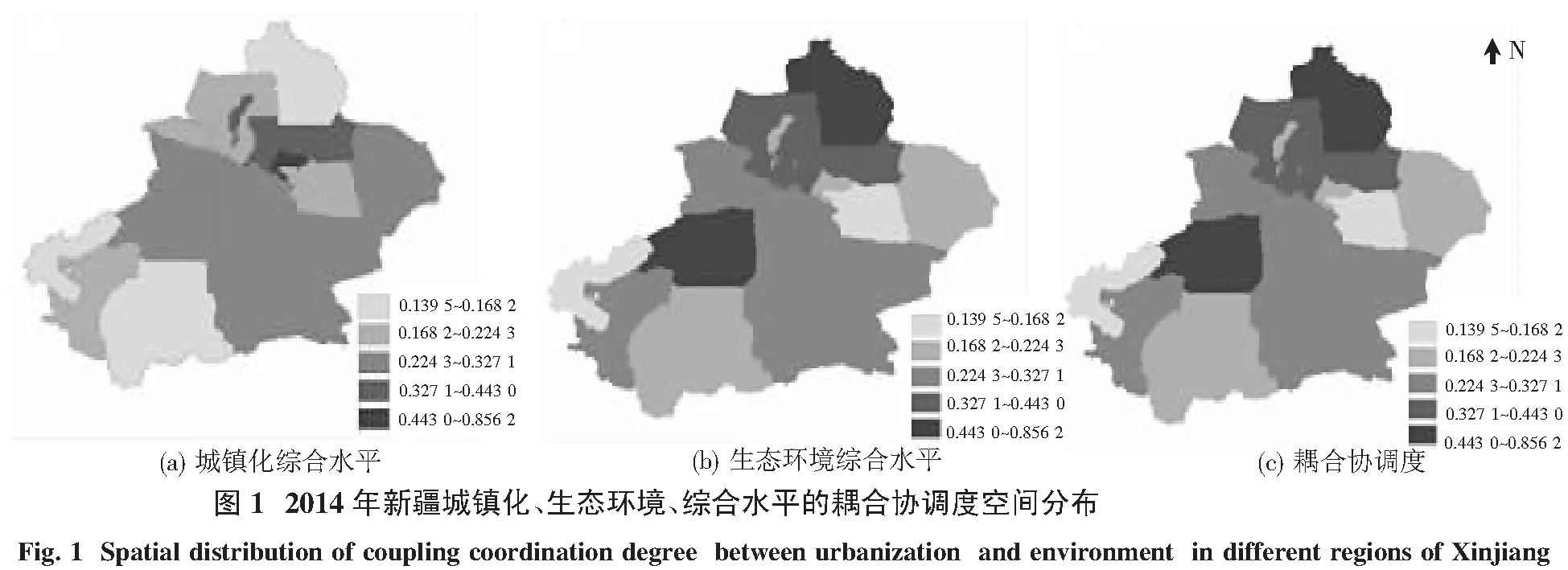

2.3城鎮化與生態環境耦合協調空間特征分析圖1為新疆各地、州、市2014年城鎮化綜合水平、生態環境綜合水平及其二者耦合協調度的現狀.

從城鎮化發展水平看,北疆城鎮化水平最高,東疆高于南疆.烏魯木齊市最高,其次是克拉瑪依市,和田地區最低,城鎮化發展水平區域差異較大,這主要是人口城鎮化、經濟城鎮化、空間城鎮化及社會城鎮化的巨大差距引起的,也進一步反映了區域經濟、社會、教育、醫療衛生、消費、就業等領域的差異;城鎮化水平相對較高的地州有烏魯木齊,昌吉州、克拉瑪依、哈密地區、巴州,是工業化進程較快的區域,在城鎮化與工業化相互促進下,該區域社會經濟發展水平高于其他區域,且差距不斷增大;同時加速了人口、資源等要素向這幾個區域聚集,致使城鎮化發展滯后的和田、阿勒泰等地區人口流失、產業缺乏、發展動力不足的問題更為顯著.

從生態環境發展水平看,北部生態環境水平遠高于南部,生態脆弱性也由北向南增強,這與南北疆所處的地理位置和自然條件有密切的關系,并不能說明北疆的生態壓力比南疆小.2014年生態環境水平最高的是阿勒泰地區,主要是由于自然條件較好,以農牧業為主,并大力發展旅游業;克州最低,主要是南疆自然條件與人類活動綜合作用的結果,使得區域生態環境極為脆弱.因此新疆城鎮化發展中必須以資源環境的承載力為前提,特別是南疆地區,生態環境十分脆弱,必須合理確定資源承載力,優化城鎮結構與布局,實現城鎮化與生態環境協調發展.

從耦合協調度看,北疆耦合協調度(0.55)高于東疆,南疆最低(0.5),依據耦合協調度劃分標準,新疆總體處于基本協調,具體劃分為北疆屬于基本協調、南疆屬于基本協調-生態環境滯后,東疆屬于基本協調-生態環境受阻階段.北疆耦合協調水平最高,是由于在三大區域中其社會經濟最為發達,且生態環境在三大區域中也最為優越,因此總體處于基本協調階段,但這種協調還處于低水平、不穩定階段;東疆總體處于低協調階段,城鎮化水平略高于南疆,但仍然比較低,生態環境處于受阻階段,嚴重限制了城鎮化水平的提高,使得城鎮化與生態環境的耦合協調度低;南疆在三大區域中屬于經濟社會最為落后的片區,經濟發展缺乏后勁,城鎮化水平極為低下,同時受自然和人為的影響,生態環境極差,并滯后于城鎮化的發展,二者的耦合協調度與其他區域相比也最低.

總體來看,在未來新疆的發展當中針對不同的地區應該采取不同的發展戰略,對于北疆地區而言,在注重城鎮化發展的同時,應重視區域產業結構的調整與轉型,實現產業優化升級,注重北疆地區生態環境的保護與改善,使北疆地區城鎮化與生態環境向高級協調階段發展;對于南疆地區與東疆地區由于受自然環境的影響生態環境比較脆弱,應加強對生態環境的保護與修復,全面整治南疆地區沙漠化、鹽堿化,努力實現經濟、生態與環境的協調發展.

3 結論

本文運用耦合協調度模型分析了2014年新疆14個地、州、市城鎮化與生態環境耦合協調發展的關系及時空分布特征,得出主要結論如下:

1) 通過主觀與客觀2種賦權方法,得到新疆城鎮化與生態環境綜合指數,從中可以看出二者發展水平總體較低且存在明顯的區域差異.城鎮化與生態環境發展水平最高的是烏魯木齊與阿勒泰地區,最低的是和田地區與克州.

2) 通過耦合協調度模型研究表明,2014年新疆14個地、州、市城鎮化與生態環境發展耦合度在0.41~0.64之間,跨越低、中2個級別,分別占地、州、市數量的46.7%和53.3%.說明新疆城鎮化與生態環境耦合協調發展水平不高,且存在顯著差異.

3) 城鎮化與生態環境耦合協調度的空間分布表明,2014年新疆城鎮化與生態環境耦合協調度呈現明顯的區域差異.具體表現為新疆北疆地區城鎮化水平最高,東疆地區城鎮化水平高于南疆地區;生態環境水平空間分布呈北疆最高,其次為南疆,東疆生態環境水平最差;耦和協調度最高的為北疆,東疆次之,南疆耦合協調度極低.

[1] 國家新型城鎮規劃(2014—2020)[OL]. http://www.gov.cn/zhengce/2014-03/16/content_2640075.htm.2014.03.16.

[2] WANG Z B, FANG C L, CHENG S W. Evolution of coordination degree of eco-economic system and early-warning in the Yangtze River Delta[J]. J Geographical Sci,2013,23(1):147-162.

[3] GROSSMAN G, KRUEGER A. Economic growth and the environment[J]. Quarterly J Economic,1995,110(2):353-377.

[4] WALTER A. Rosenbaum Environmental Politics and Policy[M]. Washington DC:Congressional Quarterly Inc,2013.

[5] GANDY M. Rethinking urban metabolism:water space and the modern city[J]. City,2004,8(3):363-379.

[6] POUMANYVON P, KANEKO S. Does urbanization lead to less energy use and lower CO2emissions? A cross-country analysis[J]. Ecological Economics,2010,70(2):434-444.

[7] GOVINDU V. Impact of urbanization and land use changes on elimate[J]. Inter J Phys Soc Sci,2012,2(9):414-432.

[8] KIJIMA M, NISHIDE K, OHVAMA A. Economic models for the environmental Kuznets curve:a survey[J]. J Economic Dynamics and Control,2010,34(7):1187-1201.

[9] 王少劍,方創琳,汪洋. 京津冀地區城市化與生態環境交互耦合關系定量測度[J]. 生態學報,2015,33(7):2244-2253.

[10] 譚俊濤,張平宇,李靜,等. 吉林省城鎮化與生態環境協調發展的時空演變特征[J]. 應用生態學報,2015,26(12):3827-3834.

[11] 張曉天,劉養潔. 山西省城市化與生態環境協調度分析[J]. 山西師范大學學報(自然科學版),2013,27(2):80-85.

[12] 袁丹,歐向軍,唐兆琪,等. 沿海地區城鎮化與生態環境協調發展的時空分析[J]. 環境污染與防止,2015,37(11):100-105.

[13] FANG C L, WANG J. A theoretical analysis of interative coercing effects between urbanization and eco-environment[J]. Chinese Geographical Science,2013,23(2):147-162.

[14] WANG S J, MA H T, ZHAO Y B. Exploring the relationship between urbanization and the eco-environment:a case study of Beijing-Tianjin-Hebei region[J]. Ecological Indicators,2014,45:171-183.

[15] 郭月婷,徐建剛. 基于模糊物元的淮河流域城市化與生態環境系統的耦合協調測度[J]. 應用生態學報,2013,24(5):1244-1252.

[16] 王長建,張小雷,杜宏茹,等. 城市化與生態環境的動態計量分析:以新疆烏魯木齊為例[J]. 干旱區地理,2014,37(3):609-619.

[17] 曾浩,鄧宏兵. 武漢市城市化與生態環境協調發展定量評價與分析[J]. 華中師范大學學報(自然科學版),2012,46(5):611-615.

[18] 祖里米熱·阿不都吉力力. 西部大開發以來新疆生態環境與經濟發展的協調關系研究[J]. 經濟論壇,2015(12):41-45.

[19] WANG L T, ZHANG P, TAN S B, et al. Assessment of urbanair quality in China using air pollution indices(APIs)[J]. J Air Waste Management Association,2013,63(2):170-178.

[20] 張引,楊慶媛,李闖,等. 重慶市新型城鎮化發展那質量評價與比較分析[J]. 經濟地理,2015,345(7):79-86.

[21] 陸添超,康凱. 熵值法和層次分析法在權重確定中的應用[J]. 電腦編程技巧與維護,2009(22):19-20.

[22] 金萬富,湯曉華. 福州城市化與生態環境耦合狀況分析[J]. 井岡山大學學報,2010,31(6):57-61.

[23] LI Y F, LI Y, ZHOU Y, et al. Investigation of a coupling model of coordination between urbanization and the environment[J]. J Environmental Management,2012,98:127-133.

(編輯 李德華)

The Relationship and Spatial Distribution Characteristics of the Coupling Coordinated Development between Urbanization and Eco-environment in Xinjiang

ZHAO Xuepeng1,2, ZIBIBULA Simayi1,2,3, SHENG Yongcai1,2

(1.CollegeofResourcesandEnvironmentalSciences,XinjiangUniversity,Urumqi830046,Xinjiang;2.KeyLaboratoryofIntellectualizingCityandEnvironmentalModeling,XinjiangUniversity,Urumqi830046,Xinjiang;3.KeyLaboratoryofOasisEcology,MinistryofEducation,XinjiangUniversity,Urumqi830046,Xinjiang)

With the advance of new urbanization, the development process of urban ecological environment is facing serious stress, development of urbanization and ecological environment coordination degree research, provide theory and method support for the sustainable development of Xinjiang. The construction of ecological environment index and the urbanization index of Xinjiang were evaluated using entropy method and analytic hierarchy process. Then, a quantitative analysis was conducted to find out the coupling coordinative relationship of urbanization and eco-environment, based on the coupled coordination degree model. Finally, the spatial distribution characteristics of the coupling between urbanization and eco-environment was analyzed. The results show that: 1) The comprehensive index of urbanization and eco-environment in Xinjiang in 2014 was 0.29 and 0.42, the overall level was low. 2) The coupling degree of urbanization and eco-environment in 14 regions in Xinjiang was ranged from 0.41 to 0.64, showed the trend of medium and low levels, account for 46.7% and 53.3% respectively among 14 regions. 3) The spatial distribution of the coupling degree of urbanization and eco-environment in 14 regions in Xinjiang showed regional differences. the northern region of Xinjiang had the highest value, while the southern region had the lowest.

urbanization and eco-environment; coupling coordinated development; coordinated development type; spatial distribution; Xinjiang

K901

A

1001-8395(2017)06-0831-08

10.3969/j.issn.1001-8395.2017.06.020

2016-09-07

國家自然科學基金(40861006和41661036)

*通信作者簡介:孜比布拉·司馬義(1962—),男,教授,主要從事城市發展與城市規劃的研究,E-mail:zibibula3283