未來30 a盆北山地水稻盛夏低溫危害風險分析

張利平, 彭國照

(1. 達州市氣象局, 四川 達州 635002; 2. 中國氣象局 成都高原氣象研究所, 四川 成都 610072)

未來30 a盆北山地水稻盛夏低溫危害風險分析

張利平1, 彭國照2

(1. 達州市氣象局, 四川 達州 635002; 2. 中國氣象局 成都高原氣象研究所, 四川 成都 610072)

根據氣候系統模式(BCC)第五階段試驗計劃(CMIP5-RCP6.0)預測的2006—2050年各格點逐日平均溫度,通過訂正反演出2021—2050年盆北3個市州共15個站點(縣)逐日平均溫度,結合盆北山地不同品種水稻抽穗楊花期的低溫指標,統計各站水稻盛夏低溫頻率、水稻安全播種期、安全齊穗期以及安全播種期天數差,構建水稻盛夏低溫危害風險指數I,并以此進行低溫危害風險區劃.結果表明:1) 盆北山地水稻盛夏低溫頻率在13%~240%之間,區域和年際之間差異較大;2) 與近30 a比較,盆北山地水稻安全播種期普遍提前10 d左右,最多提前13 d,安全齊穗期平均提前5~6 d;3) 海拔500 m以下為無風險區,500~700 m的區域為低風險區,700~900 m為中風險區,900~1 200 m為高風險區,1 200 m以上為不適宜區.

盛夏低溫; 風險區劃; 水稻; 盆北山地

盆北山地地處于四川盆地北部的大巴山-米倉山南麓,地跨達州、巴中和廣元3市,區域內經跨和海拔高差大,地形復雜.水稻是該區主要的糧食作物之一,種植范圍主要處于海拔230~1200 m的區域,常年種植面積32.2 萬hm2左右,以種植秈稻(包括雜交稻)為主,占大春糧食作物種植面積的26%,總產約220萬t,占大春糧食總產的35%.

盛夏低溫是盆北低中山區水稻生產的主要氣象災害之一,常常造成大量減產,是水稻產量年際間波動較大的外因之一.文獻[1]表明,近20 a來,盆北山地的平均溫度有所升高,但盛夏低溫有增多的趨勢,特別是2000年以來,8月中旬平均氣溫比上個10 a偏低約0.5 ℃,其中有5 a顯著偏低,出現低溫冷害的次數和強度都在增加,水稻生產的風險也在增大.未來30 a盆北山地稻區水稻盛夏低溫危害的風險是本文研究的主要內容.

國內外學者從災害風險理論、方法及應用方面進行了大量的研究,其成果在災害管控方面發揮了積極作用[1-11].但這些研究中,多針對的是北方玉米、小麥干旱災害的風險分析、評估、區劃,區域作物災害風險研究主要有東北玉米低溫冷害、黃淮海地區小麥晚霜凍、長江中下游地區水稻高溫熱害的風險分析、評估[12-13],也有針對經濟作物煙草、果樹等氣象災害的風險研究以及其他氣象災害的影響風險分析等[14-15],而盆北山地未來水稻盛夏低溫危害的風險研究未見報道.本文以未來30 a氣候預測資料為基礎,從水稻盛夏低溫頻率、安全生長季長度差出發,構建水稻盛夏低溫風險指數,研究未來盆北山地水稻盛夏低溫危害風險區劃,為當地水稻生產及應對氣候變化的影響提供科學依據.

1 資料來源及處理

1.1資料來源盆北山地15個站點1961—2013年氣象觀測資料來自四川省氣象局氣象信息中心,內容包括逐日溫度、日照、降水等;未來氣候變化情景預測來自中國氣象局北京氣候中心(BCC)氣候系統模式第五階段試驗計劃(CMIP5-RCP6.0),內容包括歷年逐日溫度和降水量,時間段從2006—2099年,本文僅使用2006—2050年的溫度逐日預測,農業統計資料來自四川省農業統計年鑒.

1.2處理方法

1.2.1溫度預測材料插值訂正 氣溫的變化分布與地理區位高度相關,用適當的數理統計方法,對連續5 a以上的逐日氣溫資料進行轉換分析或插值計算,經對比研究后表明,一般具有較好的代表性.因溫度值氣候情景預測格點間經度間隔為2.812 5°、緯度間隔為2.790 6°,需要將各格點溫度值插值到各觀測站點上去.

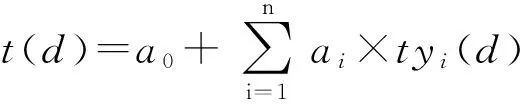

插值方法:首先,用各觀測站點2006—2013年逐日溫度資料與其周圍n個格點同期預測逐日溫度資料(樣本2520,相關系數R為0.87~0.88),確定回歸常數a0和回歸系數ai,建立以下多元線性回歸方程

(1)

其中,t(d)為觀測站點d的逐日溫度觀測值,tyi(d)為站點d周圍第i格點的同期逐日溫度預測值,a0為回歸常數,ai為第i格點的回歸系數,n=4.

然后,利用(1)式和2021—2050年的逐日格點溫度預測資料,計算各站點同期的逐日預測溫度.

1.2.2界限溫度初終日期統計方法 利用5日滑動平均法進行統計.

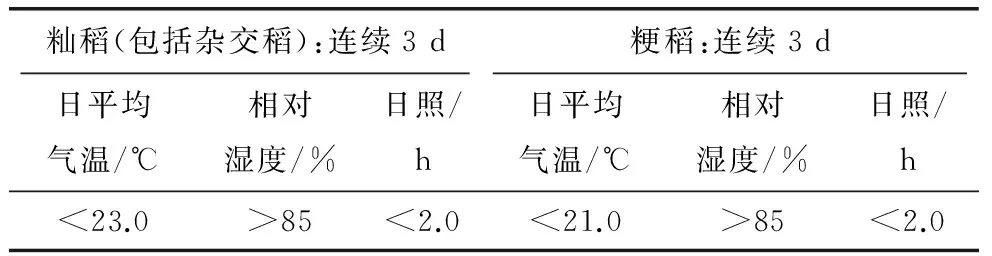

1.2.3低溫冷害指標的確定 文獻[16-24]表明:日平均氣溫連續3 d低于20~22 ℃作為秈稻受害指標;日平均氣溫連續3 d低于18~20 ℃作為粳稻受害指標.四川盆地秈型雜交稻受害指標為22~23 ℃,盆北山地稻區秈型雜交稻受害溫度指標與之基本一致,但還要以日照和相對濕度作為輔助指標.主要理由是盆北山地稻區盛夏冷害為山地濕冷型,形成低溫冷害的主因是連陰雨或連續暴雨天氣.通過試驗研究和生產實踐,確定盆北山地水稻低溫冷害指標,如表1.

表 1 水稻抽穗揚花期低溫冷害指標

1.2.4風險指數的構建 關于災害風險指數的構建,基本遵循自然災害風險由危險性和易損性共同決定的評估思路,從致災因子、承災體和抗災能力等方面綜合建立氣象災害的風險評估模型進行災害風險評估.但就盆北山地水稻未來盛夏低溫的風險而言,主要考慮2個方面:一是盛夏期間低溫頻率影響的風險指數Ip,一般情況下,低溫頻率P越高,風險越大,低溫頻率在1次/a以下時,風險指數在0.6以下,低溫頻率在2次/a以上時,風險接近于1;二是水稻安全生長季長度(Ns)與水稻實際播種至齊穗期的天數(Nq)之差(簡稱安全生長季長度差D)的影響風險指數,安全生長季長度差正差越長,可供生產上通過播期調節,以避開水稻抽穗楊花關鍵期的可能性就越大,實際上遭遇低溫危害的風險就越小.為此分別構建2個因素的風險指數如下:

IP=1-exp(-P/100),

(2)

ID=exp(-D/100),

(3)

D=Ns-Nq,

(4)

IP為低溫頻率影響的風險指數,其值在0~1之間,P為低溫頻率或頻數;ID為水稻安全生長季長度差(D)的風險指數,其值在0~1之間,當P、Dlt;0時,按0處理,當Dlt;0時,水稻安全生長季長度短于水稻實際播種至齊穗期的長度,當地氣候條件不適合種植水稻.Ns和Nq根據預測逐日溫度,以秈稻12 ℃、粳稻10 ℃為安全播種期,以表1指標確定安全齊穗期.

在實際生產中,最終決定低溫危害風險程度的是這2個因素的組合.只要其中一個風險因子較小,則可以降低另外一個因子的風險程度;如果2個因子的風險性都較大,則會更加加重生產的風險性.因此,構建雙因子綜合風險指數I如下

I=exp(IP+ID-2),

(5)

I的取值范圍在0~1之間.

2 結果分析

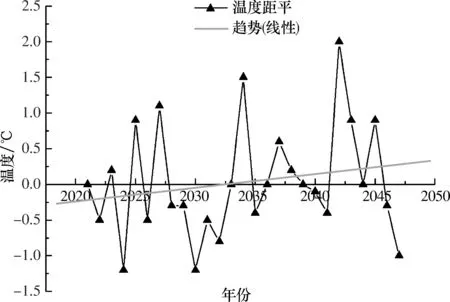

2.1未來30a水稻盛夏均溫的變化特征未來30 a(2021—2050年,以下同)盆北山地盛夏均溫27.0 ℃,比近30 a(1981—2010年,以下同)平均偏高0.34 ℃,各站均偏高,且總體表現為前低后高,大致以7 a為一個周期上下波動變化,其距平變化見圖1.

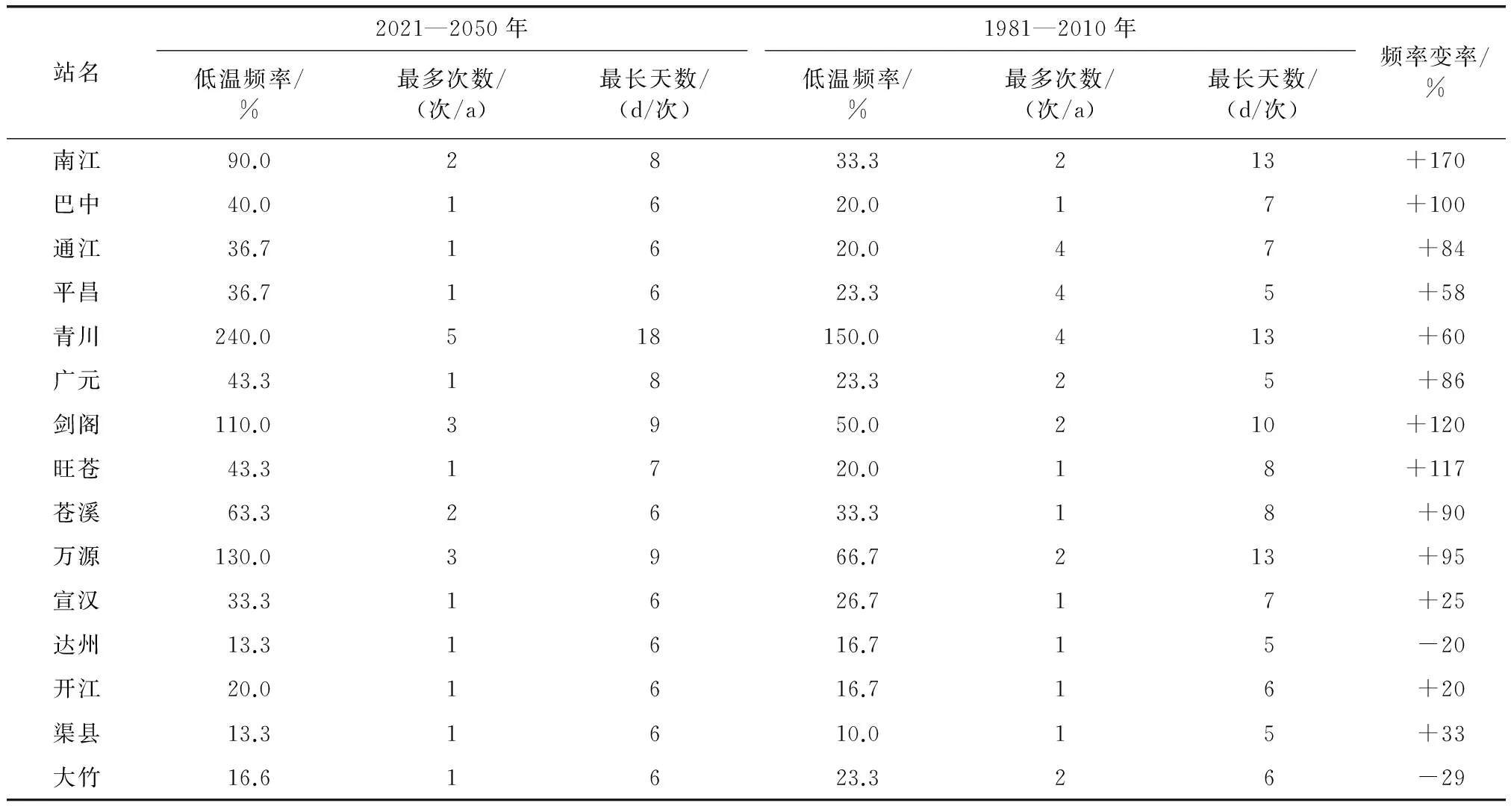

2.2未來30a水稻盛夏低溫頻率風險指數的空間分布統計表明(見表2),未來30 a盆北山地水稻盛夏低溫頻率在13.3%~240%之間,最高的是青川為240%,最低的是達縣、渠縣在15%以下,萬源和劍閣為100%以上,其余在20%~50%之間.

圖 1 未來30 a水稻盛夏均溫距平變化圖

各站不同年際之間的差異也比較大,最多達3~5次/a.連續低溫過程的天數多為6~9 d/次,青川天數可達18 d/次.

從低溫頻率的年份平均來看,2021—2050年平均為62.0%,其中2021—2030年為73.3%,2031—2040年為54.7%,2041—2050年為58.0%,年變化特征比較明顯,且具有隨著年的后推而降低,其中2040年降低幅度較大.

與近30 a比較,未來30 a低溫頻率降低的有達川和大竹,其余均顯著增加,大多增加50%~120%,青川增加最多為170%.這表明盆北山地盛夏低溫風險在上升,不確定仍然很明顯,這也是生產上需要引起高度重視的一個問題.

表 2 低溫頻率及相關極值統計

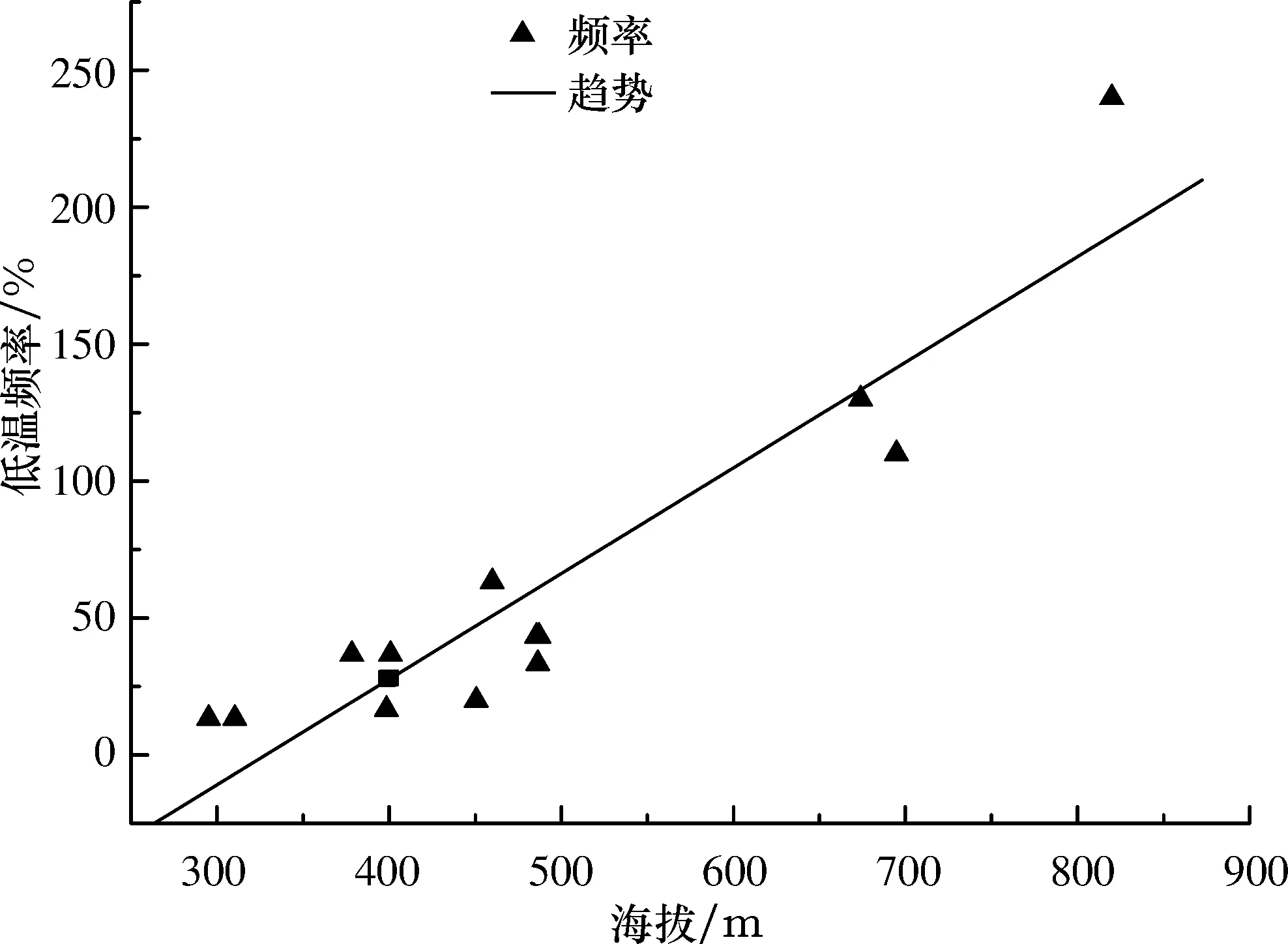

未來30 a低溫頻率隨海拔高度的變化具有顯著的地帶性線型特征,海拔每升高100 m,低溫頻率平均增加37.2%,如圖2,這主要是由氣溫的垂直遞減率決定的.海拔升高,氣溫降低,高海拔區出現低溫的機率越大.除此之外,低溫頻率還與緯度正相關,與經度呈負相關,且相關度均較高.這是因為緯度主要通過太陽高度角來影響氣溫,緯度升高氣溫降低;就盆北山地來說,經度越高,離海洋越近,氣溫的大陸性減弱且離冷源(青藏高原)越遠,氣溫升高.因此,低溫頻率與經緯度之間出現正負相關關系.

通過回歸分析,得到低溫頻率P的空間模型如下:

P=-7.420 31λ+4.061 846φ+

0.341 573h+559.794 3,

(6)

R=0.923 6,F(3,13)=21.3,

式中,λ為經度(單位:°),φ為緯度(單位:°),h為海拔高度(單位:m).(6)式通過1%顯著性檢驗.

圖 2 盛夏低溫頻率與海拔的關系

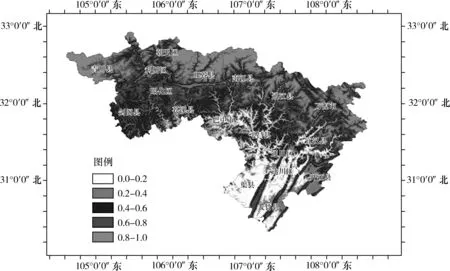

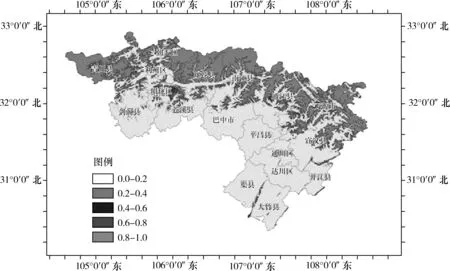

利用(2)和(6)式計算得出盆北山地水稻盛夏低溫頻率風險指數IP的的Gis空間分布,如圖3.從圖3看出,盆北山地大部分區域水稻盛夏IP都在0.6以上,海拔相對較高(600 m以上)的低中山區在0.8以上,主要包括達州市中北部、巴中市中北部和廣元大部.達州市中南大部、巴州中部、平昌和通江以及廣元市南部低山河谷區IP小于0.2;其余半低山區的低溫頻率風險指數為0.2~0.6.

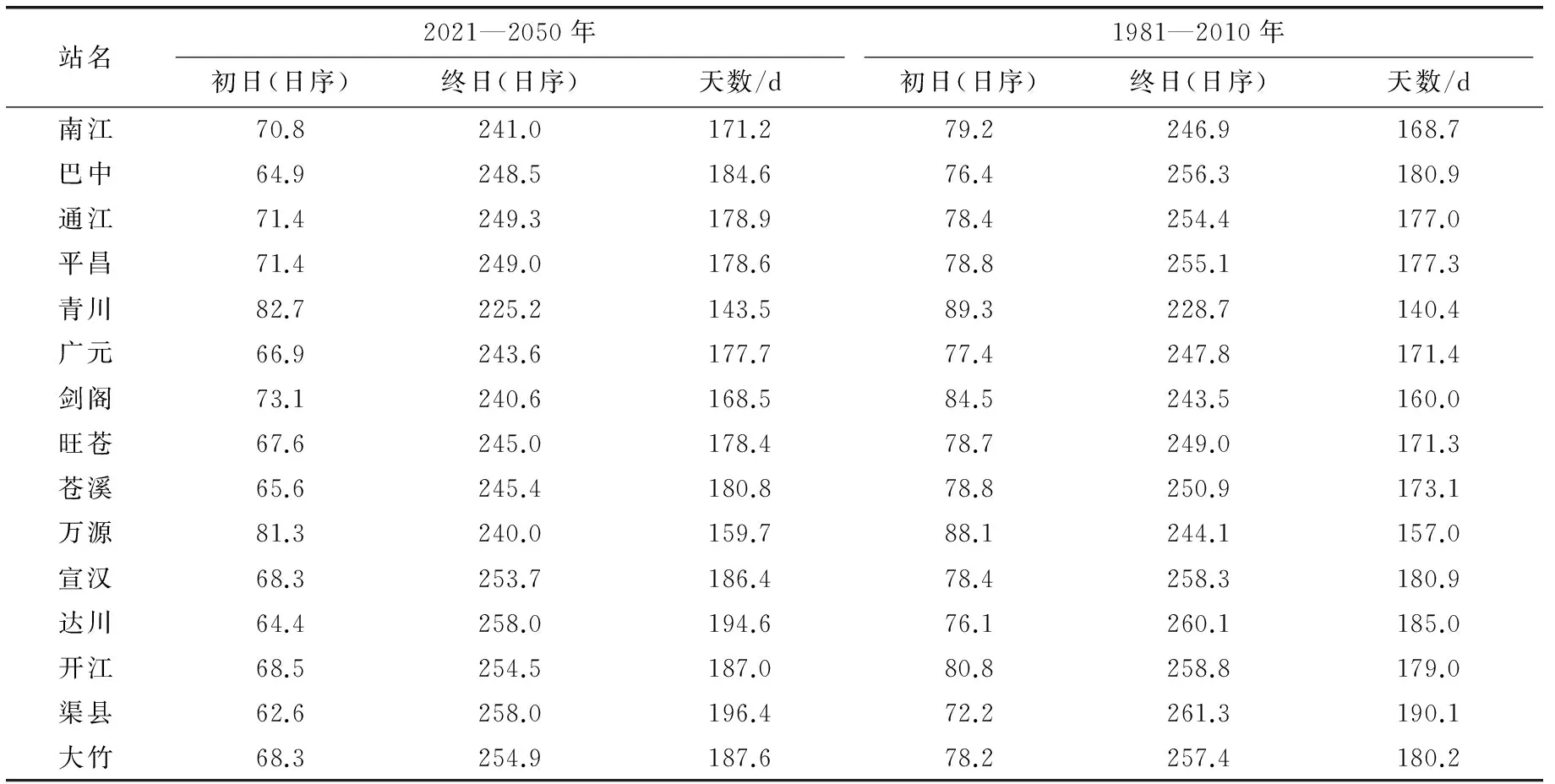

2.3未來30a水稻安全播種期、齊穗期的分布以穩定通過12 ℃(秈稻)和10 ℃(粳稻)初日作為水稻安全播種期,以表1指標作為安全齊穗期,利用未來30 a(2021—2050年)預測訂正資料統計,得到盆北山地各站點水稻安全播種期和安全齊穗期及其安全生長季天數,如表3.從表3看出,渠縣、達川、巴中、蒼溪等4地水稻安全播種期最早,出現在3月上旬前,萬源和青川最晚,出現在3月下旬,其余各站出現在3月上旬中~3月中旬中.與近30 a比較,普遍提前7~13 d,其中南江、通江、平昌、青川和萬源提前7~8 d,其余各站提前11~13 d.

圖 3 IP空間分布

安全齊穗期出現最早的是達川區、渠縣在8月中旬初,最晚的青川在9月中旬中,南江、廣元、劍閣和萬源在8月下旬末,其余站點出現在9月上旬.與近30 a比較,所有站點都提前,大多提前3~6 d,但安全生長季長度差平均延長5~6 d,對水稻生產而言,總體上是利大于弊.

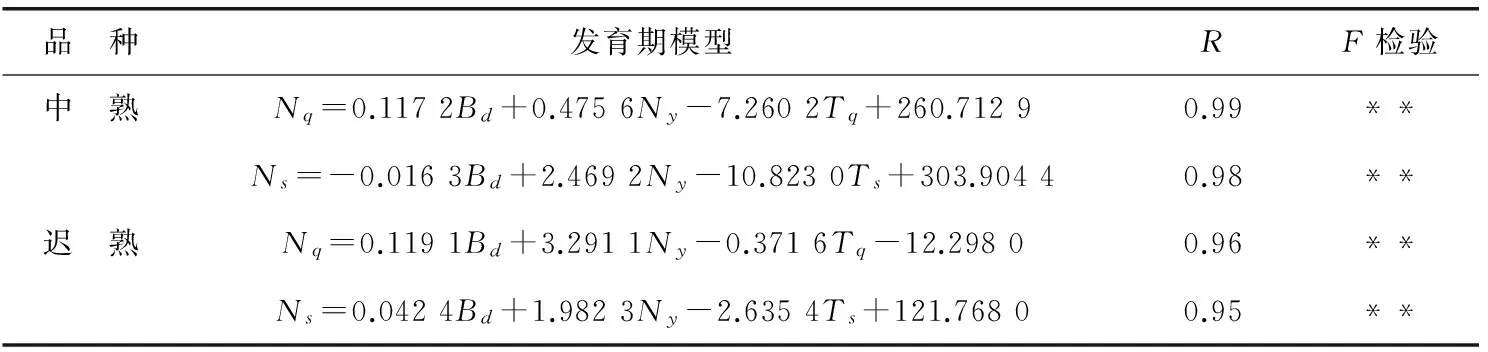

2.4未來30a水稻安全生長季差風險指數的空間分布水稻安全生長季差反映了當地通過播期調節避免抽穗楊花關鍵期抗御低溫冷害的可行性,水稻實際播種-齊穗的天數長短由多種因素決定.根據過去的有關試驗研究,海拔600 m以下區域采用遲熟模型,秧齡按45 d計算,海拔600 m以上區域采用中熟模型,秧齡按40 d計算,分稻種熟性分別建立關系模型.計算表明,未來30 a盆北山區各地水稻安全生長季差值均大于10 d,其中青川13 d、萬源31 d,其余各站點D值都在40 d以上,如表4.盆北山區各地都能保證水稻播期-齊穗所需的天數,水稻花期的調節空間較大.

表 3 水稻安全播種期、齊穗期及天數統計

表 4 盆地北部山地水稻發育期模型

表4中Ny為秧齡,Bd為播期,以3月1日為起點的天數表示,Nq和Tq分別表示為播種-齊穗的天數與均溫,Ns和Ts分別為播種-成熟的天數與均溫.**表示通過1%的顯著性檢驗.

通過統計分析,建立D與經度λ、緯度φ、海拔h的地理回歸模型如下:

D=-0.614 64λ-6.644 94φ-

0.093 38h+377.969 2,

(7)

R=0.967 2,F(3,13)=53.2.

(7)式通過1%的顯著性檢驗.

利用(3)和(7)式計算得出水稻安全生長季差風險指數ID的Gis空間分布,如圖4可看出,北部低中山區水稻安全生長季差風險指數ID都在0.8以上,屬于高風險區域,南部低山、淺丘-平壩地區為0.4以下的低風險區.

2.5未來30a水稻盛夏低溫風險分區

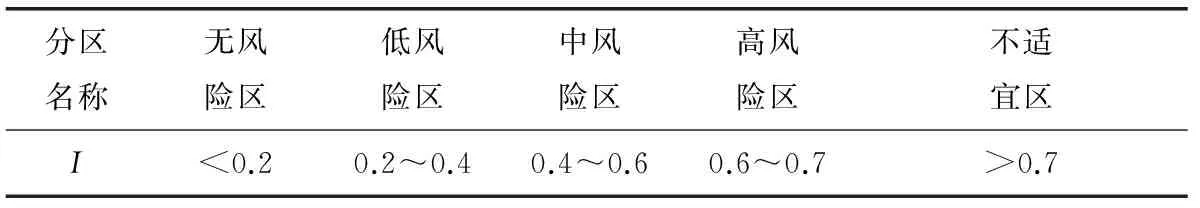

2.5.1分區指標及結果 根據前面的分析,以綜合風險指數(I)作為區劃指標因子,按照風險指數的大小分為無風險區、低風險區、中風險區、高風險區和不適宜區5級區域,其分區指標如表5.

表5 水稻盛夏低溫風險分區指標

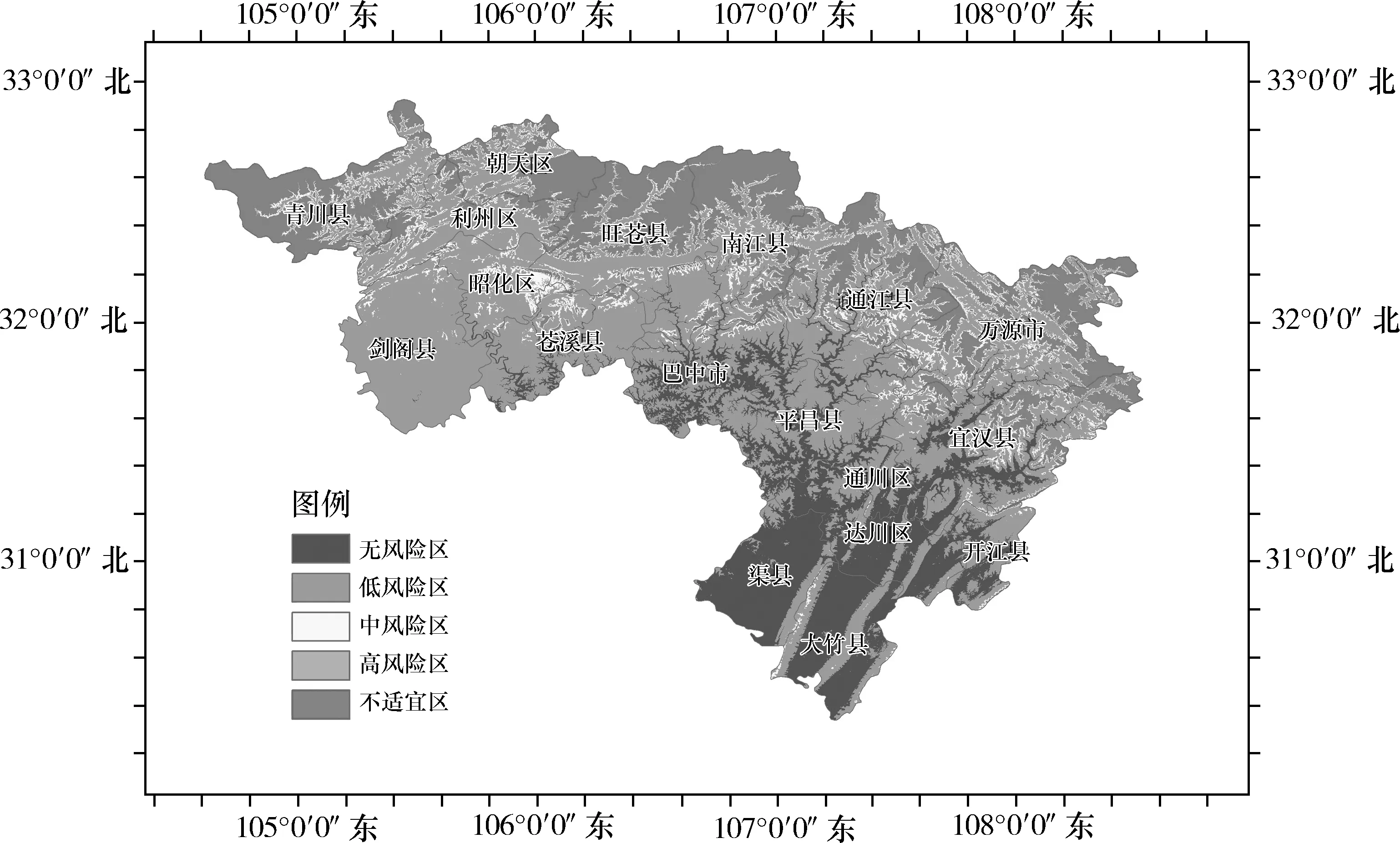

根據(5)式采用ArcGis按柵格計算,按表5的指標進行分級,得到盆北山地未來30 a水稻盛夏低溫危害風險Gis分區結果,如圖5.

2.5.2分區評述 1) 無風險區:該區海拔一般在500 m以下的淺丘河谷區,主要包括通川區東南部、達川大部、開江淺丘壩區、大竹平行谷區、渠縣以及宣漢、平昌、巴州、蒼溪的河谷區,該區域海拔低,熱量條件很好,水稻幾乎沒有盛夏低溫危害的風險,主要集中區分布在達州南部,可以連片種植,是盆北地區水稻的主產區.

圖4ID空間分布

Fig.4ThespatialdistributionofID

圖 5 盆北山地水稻未來30 a盛夏低溫危害風險區劃

2) 低風險區:該區域海拔一般在500~700 m的低山淺丘區,主要包括通川區西北部、宣漢中南部半山區、萬源中部和南部河谷區、平昌、巴州低山區、通江中南部、南江西南部、蒼溪與昭化區大部、區和利州區和朝天區低山區、劍閣、旺蒼南部、青川東北部的低海拔部分.該區域熱量條件較好,面積較大,也是水稻的重要產區.

3) 中風險區:該區域位于川東北的北部,海拔700~900 m的低山高丘之間,總面積不大,零散分布于萬源、宣漢、通江、南江、旺蒼、蒼溪、朝天、利州、昭化、青川等山區中上部.該區域熱量條件一般,在品種選擇上應該以秈稻中熟為主.

4) 高風險區:該區域分布于盆北山區北部和西部的海拔900~1200 m的低中山區,主要包括青川-朝天的龍門山區、利州-旺蒼-南江的米蒼山區和通江-萬源-宣漢的大巴山區這三大區域,屬于秈粳稻交錯區,該區中上部可種植較耐冷的粳稻.該區域熱量條件和土地條件均較差,水稻種植面積較小.

5) 不適宜區:位于高風險區的上部、海拔1 200 m以上的中山區.該區以喀斯特地貌為主,地形陡峭,海拔相對高差較高、坡度大,土地資源短缺貧瘠,冷害頻率隨高度的變率迅速增大,不適宜也不可能大規模種植水稻.

考慮山地氣候的特點,各風險區的海拔高度上下限的劃分,南部低山丘陵區可適當提高,北部低中山區應適宜降低;南坡比北坡略高.

根據2010年盆北山地各縣水稻面積和單產統計,盆北山地水稻種植面積32.2 萬hm2,平均單產6 900 kg/hm2.其中,處于無風險和低風險區域的達川、通川、開江、大竹、渠縣、平昌、巴中、利州、昭化、蒼溪、劍閣等地水稻面積達到23.3 萬hm2,占區域總水稻面積的72.2%,單產平均為7 212 kg/hm2,比區域平均高312 kg/hm2;處于不適宜區的旺蒼,60%以上為粳稻,表明分區結果與實際情況相符.

3 結論與討論

1) 未來30 a盆北山地水稻盛夏低溫頻率在13%~240%之間,區域和年際之間差異很大,有些站點最多的達3~4次/a,一次連續低溫過程可持續天數為6~9 d/次,最長可達18 d/次.年代際變化特征比較明顯,且具有隨著年代的后推而降低,2040年降低幅度最大.與近30 a比較,除達州南部外,其余大部分地區的低溫頻率均顯著增加.因此,在水稻生產上應該引起重視.

2) 與近30 a比較,盆北山地水稻安全播種期普遍提前10 d左右,水稻安全齊穗期普遍提前約3~6 d,安全生長季長度差平均延長5~6 d.這為水稻選擇品種、適時早播提供了條件,有利于后期避開抽穗楊花關鍵期的低溫時段,減少穗期低溫的影響.對水稻生產而言,將有利于水稻擴大種植面積.

3) 按照盛夏低溫危害風險指數對盆北山地水稻生產進行未來風險分區,海拔500 m以下為無風險區,海拔500~700 m的區域為低風險區,海拔700~900 m為中風險區,海拔900~1 200 m為高風險區,海拔1 200 m以上為不適宜區.無風險區和低風險區是水稻生產的主要區域;中風險區海拔較高可種面積小,以粳稻為主,下部可種植秈稻;高風險區水稻面積很少,應以種植早熟的粳稻為主.

與近30 a相比,各風險區海拔高度上下限有所提高,這與未來氣候變暖的總體趨勢基本一致.各風險區海拔高度上下限的劃分,南部低山丘陵區可適當提高,北部低中山區應適宜降低;南坡比北坡略高.

4) 以水稻關鍵期低溫頻率和安全生長季差雙因子構建的盛夏低溫危害風險指數,一定程度上避免了社會因子的誤差影響,在研究評價盆北山地水稻盛夏低溫危害風險方面具有較強的實用性,符合當地的生產和氣候生態實際.

5) 因只用溫度指標對未來30 a的低溫冷害頻率進行了分析,沒有考慮日照和相對濕度指標的影響,故低溫冷害的實際發生情況要比計算值偏低一些,這是需要注意和進一步研究的問題.

[1] 彭國照,田宏,郭海燕. 四川涼山水稻盛夏低溫危害及對策[J]. 西南農業大學學報(自然科學版),2005,27(6):799-803.

[2] 王靜愛,商彥蕊,蘇筠,等. 中國農業旱災承災體脆弱性診斷與區域可持續發展[J]. 北京師范大學學報(社會科學版),2005(3):130-137.

[3] 葛全勝,鄒名,鄭景云,等. 中國自然災害風險綜合評估初步研究[M]. 北京:科學出版社,2008:234-235.

[4] WILHELMI O V, WILHITE D A. Assessing vulnerability to agricultura drought:A nebraska case study[J]. Natural Hazards,2002,25(1):37-58.

[5] 劉蘭芳,劉盛和,劉沛林,等. 湖南省農業旱災脆弱性綜合分析與定量評價[J]. 自然災害學報,2002,11(4):78-83.

[6] 張星,鄭有飛,周樂照. 農業氣象災害災情等級劃分與年景評價[J]. 生態學雜志,2007,26(3):418-421.

[7] 黃崇福. 自然災害風險評價理論與實踐[M]. 北京:科學出版社,2005:5-15.

[8] 章國材. 氣象災害風險評估與區劃方法[M]. 北京:氣象出版社,2010.

[9] 單琨,劉布春,劉園,等. 基于自然災害系統理論的遼寧省玉米干旱風險分析[J]. 農業工程學報,2012,28(8):186-194.

[10] 徐新創,葛全勝,鄭景云,等. 區域農業干旱風險評估研究:以中國西南地區為例[J]. 地理科學進展,2011,30(7):883-890.

[11] 王明田,張玉芳,馬均,等. 四川省盆地區玉米干旱災害風險評估及區劃[J]. 應用生態學報,2012,23(10):2803-2811.

[12] 馬樹慶,裘祝香,王琪. 中國東北玉米低溫冷害風險評估研究[J]. 自然災害學報,2003,12(1):158-162.

[13] 王春乙,張雪芬,趙艷霞. 農業氣象災害影響評估與風險區劃[M]. 北京:氣象出版社,2010.

[14] 李蒙,張明達,朱勇,等. 云南烤煙低溫冷害風險區劃[J]. 氣象科學,2014,24(3):294-298.

[15] 劉錦鑾,杜堯東,毛慧勤. 華南地區荔枝寒害風險分析與區劃[J]. 自然災害學報,2003,12(2):188-191.

[16] 馮達權,彭國照,鐘萬镕. 四川盆地雜交稻低溫冷害特征值研究[M]. 北京:氣象出版社,1985:181-183.

[17] 全國雜交水稻氣象科研協作組. 雜交水稻秋季低溫冷害指標及其變化規律的探討[M]. 北京:氣象出版社,1985:41-49.

[18] 姜麗霞,李帥,閆平,等. 黑龍江水稻孕穗期障礙型冷害及其對產量的影響[J]. 中國農業氣象,2009,30(3):463-468.

[19] 楊愛萍,馮明,劉安國. 湖北省水稻盛夏低溫冷害變化特征分析[J]. 華中農業大學學報,2009,28(6):771-775.

[20] 周開樹. 盛夏低溫冷害對湖北宜昌縣中稻產量的影響與對策[J]. 湖北氣象,1996(3):31-32.

[21] 王連敏,王立志,王春燕,等. 花期低溫對寒地水稻穎花結實的影響[J]. 自然災害學報,2004,13(2):92-95.

[22] 王連敏,王立志,張國民. 寒地水稻耐冷基礎的研究Ⅲ:花期低溫對水稻結實的影響[J]. 中國農業氣象,1997,18(5):9-11.

[23] 矯江,許顯濱,孟英. 黑龍江省水稻低溫冷害及對策研究[J]. 中國農業氣象,2004,25(2):26-27.

[24] 黃學培,劉圖庭,黃啟和,等. 高海拔地區雜交水稻適應性比較試驗[J]. 作物研究,1998,12(1):12-13.

(編輯 陶志寧)

The Analysis of the Risks of the Midsummer Low Temperature Damageto Oryza sativa in Mountainous Areas of the Northern Sichuan Basin in 30 Years

ZHANG Liping1, PENG Guozhao2

(1.TheMeteorologicalBureauofDazhou,Dazhou635002,Sichuan;2.ChengduPlateauMeteorologicalResearchInstitute,ChinaMeteorologicalAdministration,Chengdu610072,Sichuan)

According to the daily average temperature of each grid from 2006 to 2050 predicted by BBC Coupled Model Intercomparison Project Phase 5 (CMIP5-RCP6.0), by revising we got the daily average temperature from 2021 to 2050 of 3 cities and states, including 15 sites(counties) in total. Combining with heading season low temperature indicators of different species ofOryzasativain the mountainous areas of northern Sichuan basin, we collected the statistics information of the frequency of midsummer low temperature ofOryzasativa, the safe sowing period, the safe full heading time, and the difference of safe sowing period days, built the midsummer low temperature risk indexIdamaged toOryzasativa, and made division to low temperature risk areas according to information mentioned above. The result shows that: 1) the frequency of midsummerOryzasativalow temperature is between 13% and 240%, and there is a huge gap among areas and years; 2) compared with the recent 30 years, the safe sowing period ofOryzasativain the mountainous areas of the Northern Sichuan Basin commonly went 10 days ahead of normal, while on extreme circumstances it got 13 days earlier at most. And the safe full heading stage went 5 or 6 days ahead of normal on average; 3) According to the area division, areas with an altitude below 500 m are no-risk-areas, 500 to 700 m for low-risk-areas, 700 to 900 m for medium-risk-areas, 900 to 1 200 m for high-risk-areas, while areas with an altitude above 1 200 m are not suitable forOryzasativacultivation.

midsummer low temperature; risk zone division;Oryzasativa; mountainous areas of the northern Sichuan basin

S511

A

1001-8395(2017)06-0839-08

10.3969/j.issn.1001-8395.2017.06.021

2016-09-09

西南區域重大科研業務項目(西南區域2013-2)和四川省科技支撐計劃項目(2013NZ0046)

張利平(1968—),男,高級工程師,主要從事氣象服務與應用方面的研究,E-mail:854874815@qq.com