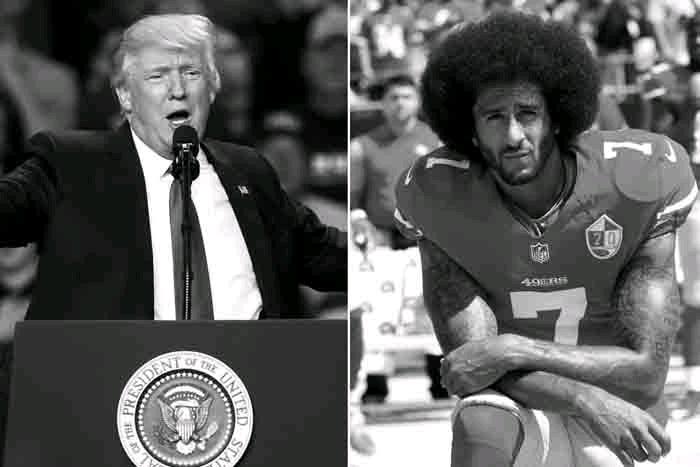

球員一跪與總統之怒

王一駿+何兵

2017年9月底,本就因特朗普分歧口水不斷的美國社會又迎來了一個新爭議點。當然這次起頭的還是大嘴巴的特朗普總統,他在一場公開演講中言辭強硬且粗俗地抨擊了一名黑人橄欖球職業運動員科林·卡佩尼克,稱其為“不尊重國旗的混蛋,應該被開除、被解雇”。臺下的支持者吶喊著“USA”以示支持,但反對者們則立刻斥責特朗普是在以愛國的名義進行種族歧視。于是總統先生毫無疑問地再次遭到媒體和體育界的圍攻。

我們先簡要回溯一下總統與體育界起沖突的緣由。傳統上,每年的NBA聯賽總冠軍都會受到總統的邀請去白宮坐坐。今年是特朗普就任總統后首次趕上這個儀式,于是按照慣例邀請了今年的總冠軍——金州勇士隊(包括其當家球星斯蒂芬·庫里),但球隊因為政見不同拒絕前往。總統發推特稱“球隊和庫里正在猶豫來不來,所以我撤銷邀請”。當然球員們是不會讓他輕易下臺階的,球星詹姆斯嗆聲道:“在你當選前,去白宮見總統曾是一種巨大的榮譽……”至此特朗普敗下陣來,但按他的個性必然要爭回一口氣。

由此便牽扯出2016年9月發生的一件事:美國橄欖球聯盟(NFL)的舊金山49人隊四分衛卡佩尼克在比賽開場唱國歌時沒有按照美國慣例把右手放在胸口上,而是突然單膝跪下,在之后的幾場比賽開場時他依然如此甚至干脆坐下——他的這一舉動立刻登上了全美新聞頭條,在接受采訪時他說這是為了抗議對黑人和有色人種的歧視和不公。當時的非裔總統奧巴馬對此表示支持,媒體也正面報道,認為這是他的言論自由,是受憲法保護的。但也有很多美國人認為這是對國旗和軍人不敬,是不可接受的不愛國行為。時間回到今年,卡佩尼克的新聞已經淡出了關注熱點,而特朗普為了反擊體育界,以“愛國主義”為題演講時拿他作為“不愛國”的典型,進行了猛烈批判。沒想到這激起了更強烈的抗議,據報道在接下來的比賽日里, 90%的NFL各隊隊員以不同形式進行了抗議,有的集體挽臂站立,甚至包括球隊老板和教練;有的球隊全體缺席國歌環節;還有的做出了傳統的黑人力量敬禮動作(Black Power Salute)。體育界其他領域的人士也不同程度地予以響應,一致表示抗議。

從表象上看,特朗普顯然又捅了一個馬蜂窩,為自己賺來了更多戲碼、口水和關注,似乎只是在重復自己一貫的表演與主持天賦。但這起圍繞黑人運動員與國歌國旗的爭議事件絕不簡單,其背后有著一段灰暗的歷史——美國體壇的黑人民權運動史。

比較近的抗議事件就發生在2016年,包括著名黑人女子體操選手道格拉斯在內的美國女子體操隊在里約奧運會上奪得女團金牌,然而在頒獎禮奏國歌時道格拉斯沒有把手放在心口上,因此被批“不尊重國旗,不愛國”,數天后她在巨大的壓力下不得不公開道歉。

歷史再往前翻就不是簡簡單單的口水仗了,美國黑人在運動場上抗議的歷史要追溯到1968年的墨西哥奧運會,故事的大背景正是轟轟烈烈的黑人民權運動。體育界的黑人運動員們策劃了奧運人權工程:爭取黑人權利,禁止實行種族隔離的南非和羅得西亞(津巴布韋舊稱)參加墨西哥奧運會,甚至發動所有黑人抵制奧運會。而當時的國際奧委會主席布倫戴奇警告說,如有黑人在奧運會上抗議示威,將會被驅逐。在10月16日的200米決賽中,美國黑人運動員托米·史密斯創造了19.83秒的世界紀錄奪得金牌,約翰·卡洛斯以0.27秒之差獲得銅牌。在上臺領獎時,他倆各戴一只黑色手套,腳穿黑色長襪,圍著圍巾,升國旗奏國歌時都低下頭,高高地舉起拳頭。后來史密斯解釋說高舉的拳頭代表黑人權利,圍巾代表黑人的驕傲,而穿黑襪、不穿鞋則代表被歧視的貧窮國家的黑人。美國的很多主流媒體對他們報以惡意,國際奧委會也譴責兩人的行為是“宣傳國內政治觀點”,“不符合奧林匹克的非政治原則”,“違反奧運精神”。于是,美國奧委會很快就把兩人趕出了奧運村。他們回國后的境遇起初都不太好,他們及其家人都受到過死亡威脅。據回憶,他們領獎前甚至討論過在領獎臺上被直接暗殺的可能性。史密斯與卡洛斯后來都參加了NFL,也算是把抗議之根留在了橄欖球聯賽中。1972年慕尼黑運動會上,又有韋恩·克萊特和文森特·馬修兩位運動員因為在領獎臺上做出類似的抗議行為而被逐出奧運會。為何總是黑人運動員成為抗議的主角呢?因為體育和運動是黑人取得成就和獲得關注最多的領域之一,他們不得已而將此作為抗爭的重要舞臺。

眾所周知,美國黑人最初是被殖民者販賣到美洲大陸的非洲奴隸。19世紀30年代初,北方出現了發自民間的廢奴運動,“地下鐵路”幫助數以萬計的黑奴逃離南方。到了19世紀中期,美國最終在“是否要在道德和經濟體制上繼續保持奴隸制”這個關鍵問題上發生了分裂,這個從初生就在獨立宣言中規定了人人平等的國家面臨著艱難的抉擇。內戰由此爆發,林肯領導下的北方聯邦政府贏得了戰爭,并頒布了《解放黑人奴隸宣言》。不幸的是,美國黑人并沒有因此獲得完全的自由和平等,而是繼續卑微地在美國生活了近100年。

內戰后的很長時間內,美國社會中依舊存在著被統稱為吉姆·克勞法的一系列針對黑人的壓迫性政策,這些政策的原則很簡單——“隔離但平等”,主要表現在學校、公共交通工具和餐廳等各處嚴格實行白人與有色人種事實上的種族隔離。所謂的“平等”只不過是可笑而無恥的謊言,更何況還有內戰時期就出現的3K黨,對黑人施以私刑甚至謀殺。

美國黑人的真正覺醒是在20世紀的第二次世界大戰。黑人運動員杰西·歐文斯在戰爭前就起過關鍵作用。1936年納粹德國舉辦了柏林奧運會,希特勒希望借此展示最優異的雅利安種族在體育方面的成就,但就在希特勒的眼皮底下,作為“劣等人種”的歐文斯獲得了100米、200米、跳遠及4×100米接力共4枚金牌,并打破了數個世界紀錄。納粹鼓吹種族有優劣之分,對猶太人大肆加以迫害和殺戮,反法西斯同盟國自然地站在了道德高地上批判其非人道的政策。為自由而戰的理念與美國國內種族歧視和隔離的現實發生了強烈沖突,反納粹種族主義的宣傳使美國政府陷入兩難,迫使美國以更加開明的態度對待國內的少數族裔。與此同時,戰時經濟需要更多的黑人(包括黑人婦女)參與軍工生產,更有黑人士兵在戰爭中表現英勇,為人稱道。“二戰”成為社會大眾同情少數族裔的思想意識轉折點,戰后黑人再也不相信“白人至上”論。1948年,美國軍隊中率先廢除了種族隔離制度。endprint

美國戰后的國內環境由此開始發生變化,最初的突破來自最高法院的判決。1951年,7歲的黑人女孩兒琳達·布朗每天要步行1.7公里,穿過鐵路到一家黑人學校上學,因為距離她家很近的一所白人小學拒絕接收她。在全國有色人種協進會的支持下,布朗一家向法庭提起訴訟,狀告當地教育當局在學校實行種族隔離制度,這就是著名的“布朗訴托皮卡教育管理委員會案”。官司一直打到了最高法院。1954年5月17日,最高法院法官一致裁決認為公立學校實行種族隔離制度違憲。然而美國南方一些州政府和地方政府對此裁決卻繼續公然抵抗,拒絕有色人種進入白人學校。比如1957年在阿肯色州首府發生的轟動事件——小石城事件: 9月開學時,保守的該州州長奧維爾·福布斯竟然動用了當地的國民警衛隊阻止九名黑人學生進入一所白人高中就讀,后迫于壓力撤回部隊,卻放任一些種族主義暴民進行破壞和阻撓。時任總統艾森豪威爾為了維護法律的尊嚴,出人意料地答應小石城市長的要求,派遣“二戰”中功勛卓著的陸軍101空降師接管了當地治安,并且從州政府手中拿走了本地國民警衛隊的指揮權。就在陸軍士兵的全副武裝保護下,這九名黑人學生才得以入學。

1955年,阿拉巴馬州的蒙哥馬利市發生了另一起著名的反抗種族隔離事件:黑人婦女羅莎·帕克斯(后被稱作“現代民權運動之母”)在公交車上拒絕給白人讓座,遭到警察的逮捕。這引起了全市黑人對公交車長達381天的抵制,直至1956年聯邦法院命令當地公交車停止種族隔離才以反抗勝利而告終。美國最高法院也通過對幾例案件的裁決明確了公交車上的種族隔離違憲。然而南方各州依舊采取抵制態度,導致了1961年自由乘車者運動的興起:民權運動者們,包括白人和黑人,一起搭乘州際長途公交車前往南方,挑戰南方的傳統隔離制度。這激起了白人種族主義者的暴力阻撓并造成了不少傷亡和損失,但挑戰者們占據了正義的高地并得到全國的關注與支持。

對餐廳等公共場所中種族隔離的反抗則始于1960年北卡羅來納州的格林斯博羅。四名黑人青年在一家商場餐廳的“白人專用”吧臺前坐下,每人點了一杯咖啡,但是遭到餐廳員工的拒絕,并被經理要求離開,他們卻安靜地坐在那兒直到夜晚打烊。同樣的靜坐示威在當地持續了很久,吸引了越來越多的黑人學生參與,使活動蔓延至到整個北卡羅來納州乃至全國,最終迫使越來越多的餐廳和商場放棄了種族隔離。靜坐示威因其非暴力的策略成為民權運動的標志性抗議方式和關鍵事件。

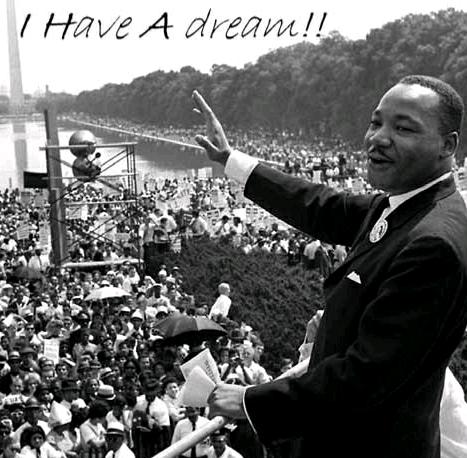

至此就不得不提到著名的馬丁·路德·金,他組織并領導了一系列的民權運動,在華盛頓發表了著名的演講《我有一個夢想》,1964年因以非暴力方式追求種族平等的理想而獲得諾貝爾和平獎。然而現實并非理想中的那么非暴力與和平,與金為代表的非暴力抗爭并存的是完全相反的另一派——以羅伯特·威廉姆斯為代表的武裝斗爭派或稱為黑人民族主義者。威廉姆斯的代表作《持槍的黑人》一書至今還在發行,他們積極推廣持槍武裝自衛的斗爭方式。在他的影響下,1966年美國還出現了名叫黑豹黨的黑人武裝革命組織。與此同時,很多民權運動家包括金,最后都被暗殺。他們用生命換來的是1964年的民權法案、1965年的投票權法案、1968年的公平住房法案,以及1967年最高法院在“洛文訴弗吉尼亞”案中裁定的反種族通婚法違憲,使得黑白人種通婚合法化。

了解上述黑人民權運動史就不難理解當今美國黑人表現出的持續不滿。他們從最初就沒有認同這個國家,直到1965年被解放的奴隸也沒能成為政治意義上的國家主人,黑人固然也不認同美國的愛國主義。19世紀在美國黑人當中還流行過重返非洲運動,隔離與歧視使他們認為在美國不可能實現真正的平等,19世紀20年代美國黑人移民還完全照搬美國制度,在西非建立起了利比里亞這個新國家。“二戰”和民權運動后,靠自己的奮斗得來的政治平等使部分黑人終于有了一定的歸屬感。但黑人穆斯林運動、伊斯蘭民族運動、黑人民族主義運動等也風聲水起。黑人所遭遇的經濟不平等和暴力對待似乎未曾真正改善過,黑人與白人警察之間甚至產生了相互仇恨和實施暴力的惡性循環。經濟上,隨著福利制度的改善和傳統基督教道德在黑人中的影響力持續衰退,當代黑人族群中的傳統家庭制度幾近解體,如今在單親家庭中長大的黑人小孩比例高達66%,黑人女性初婚離婚率達70%,離散不穩定的家庭導致沒有穩定的收入來源,也就無法保證下一代的教育和成長,黑人的社會經濟地位不升反降。

由此看來,美國黑人的國家觀念與社會主流的愛國主義漸行漸遠。今日的美國黑人認為抗議本身也是愛國,而不關乎對國旗、國歌及美國軍人的尊重問題,這就是歷史的延續,他們希望通過持續的改革來換得愛國的歸屬感。endprint