臺灣海峽通道建設構想的發展與研究

■楊思荻 徐 偉

(同濟大學建筑工程系,上海 200092)

臺灣海峽通道建設構想的發展與研究

■楊思荻 徐 偉

(同濟大學建筑工程系,上海 200092)

本文首先介紹了與臺灣海峽通道建設相關的地質和地震情況,初步判斷臺灣海峽的地層及巖性具有較好的工程地質條件。然后分別總結了目前國內外橋梁、隧道、橋隧組合三種結構形式跨海工程的發展情況,它們都為臺灣海峽通道的建設提供了寶貴的經驗。在此基礎上進行臺灣海峽通道建設的構想,針對專家學者們初步提出的北、中、南三線方案進行了簡單討論。最后結合國內外已建工程的經驗,闡述了各種結構形式臺灣海峽通道建設所能獲得的技術支持,從技術層面進一步說明了臺灣海峽通道建設的可行性。

臺灣海峽通道 跨海橋梁 海底隧道 人工島

0 引言

臺灣海峽位于福建省與臺灣省之間,是貫通東海與南海的狹長形海域。它地處歐亞、菲律賓海、太平洋三大板塊碰撞帶歐亞板塊的前沿,地殼運動強烈。同時,這里還處于環太平洋地震帶,不僅地震頻發,而且震級較高。因此,要修建東西向橫穿臺灣海峽、實現海峽兩岸直接陸路交通的臺灣海峽通道工程,會遇到很多技術難題。

20世紀以來,建設臺灣海峽通道的呼聲越來越高,國內外多個跨海工程的成功以及專家們相繼開展的多學科探討與交流,讓我們有理由相信克服臺灣海峽通道建設的技術難題不只是一個夢想。

1 臺灣海峽地質和地震條件

1.1 地質構造條件

臺灣海峽基本上是由一些斷裂所圍限的沉積盆地和沉積物不厚的沿大陸分布的前第三紀基底所組成[1]。它的地質構造為不對稱狀西北高而東南低的半塹型斷陷盆地,其邊界上大多為平行海峽的北東向斷層,但是盆地南北兩端又被北西、東西向斷層所切割。因此,臺灣海峽通道工程(主要為北西向),將不可避免地穿越這些斷層,但選線時應盡量避開順軸向的斷層。

臺灣海峽海底地層主要是更新世 “巔科山組”的砂巖、頁巖、礫巖以及其上部“大南灣組”的頁巖及含礫石紅土,粘性較大[2]。由地震反射波的測定可知,海峽水域中海床下巖層的最上部,自上新世底面向上,包括第四紀巖層(已經成巖)在內,厚度至少300m,均呈水平狀分布,下部的斷層并未穿切至此層,形成了良好的承力層與隔水層[3]。如果進行跨海橋梁工程設計,工程基礎可以優先考慮此層;當進行跨海隧道工程選線時,這也為隧道的防水(防止海水下滲)提供了較好的條件。由此,可以初步判斷臺灣海峽的地層及巖性具有較好的工程地質條件。

1.2 地震情況

臺灣海峽發生的地震,多為淺源地震,震源深度只有幾十公里,其能量源于板塊碰撞向前遷移時的應力[1]。

海峽地區地震活動特點是西強東弱、南強北弱。如海峽西部濱海地區,1604年發生了福建泉州海外7.5級地震,1918年發生了廣東南澳7.3級地震。而海峽東部濱海地區,僅有一些中強地震發生。臺灣海峽南部地區通常有中強地震活動,偶爾也有強震發生。臺灣海峽北部海域,偶有中強地震發生[4]。

2 國內外跨海工程的建設與發展

2.1 跨海橋梁

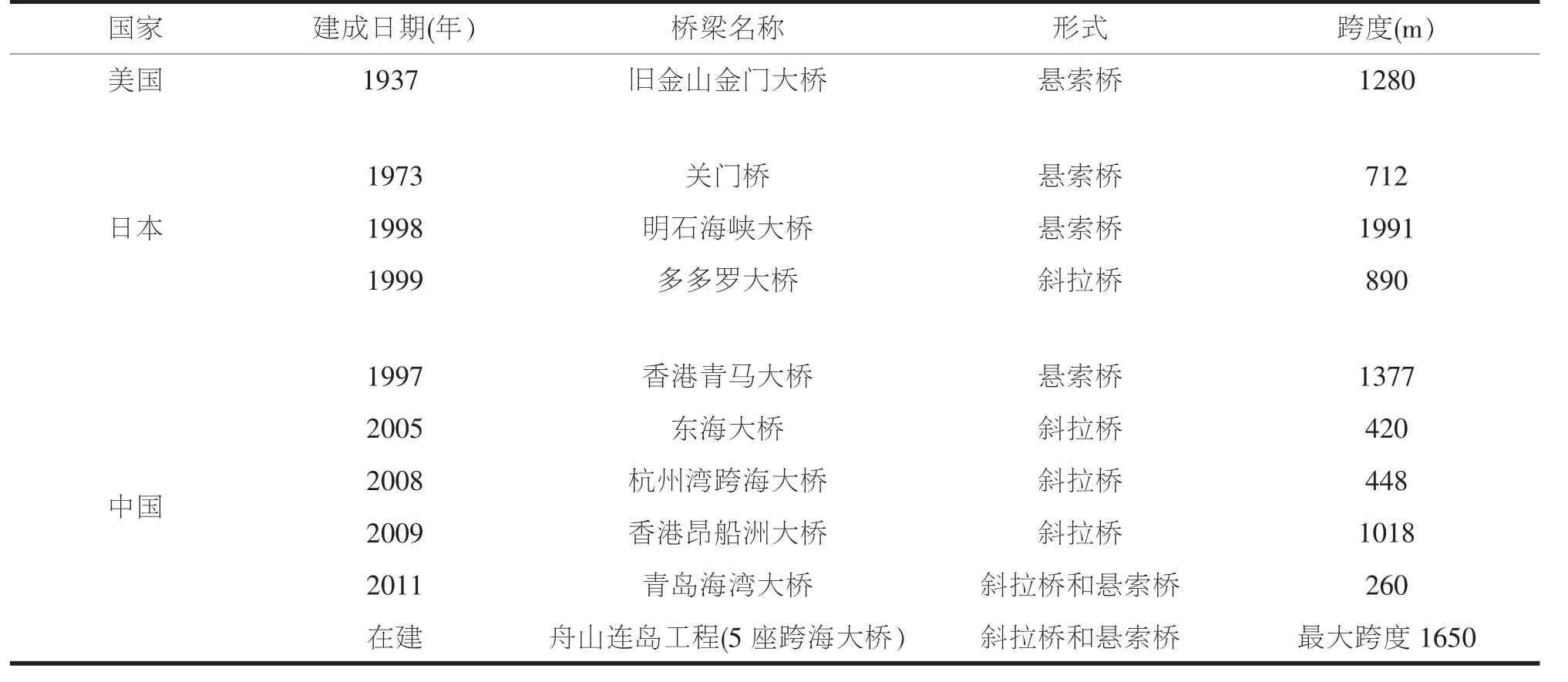

跨海橋梁是跨越海面,連接海峽、海灣兩岸供車輛、行人、管道通過的架空建筑物。世界上較早建成的跨海大橋,比較有名的有麥奈海峽大橋、布坦尼亞大橋等。1826年,麥奈海峽大橋建成,跨越英國的威爾士和安格萊塞島,將海峽兩岸連在了一起。1850年,英國又在麥奈海峽上建成全長460m的布坦尼亞大橋,這是世界上第一座鐵路梁橋。進入20世紀30年代,跨海大橋建設進入熱潮。眾多擁有海峽、海灣、海島的發達國家和地區,在基本完成了本土交通建設的任務后,開始建設跨海橋梁[5],如表1所示。

表1 世界典型跨海橋梁

由表1可知,世界典型跨海橋梁大多為懸索橋或斜拉橋,這兩種形式的橋梁能夠較好地滿足大跨度的要求。這些跨海大橋代表著橋梁建設的最高水平,其工程建設難度之大可想而知。建設者們通過不懈努力攻克了諸多技術難題,為今后大型橋梁工程建設留下了寶貴的工程經驗與技術支持。如杭州灣跨海大橋工程采用的高樁承臺鋼吊箱施工技術[6];青島海灣大橋工程采用的通航孔橋鋼箱梁大節段吊裝工藝、海上混凝土套箱無封底技術、循環利用式鋼沉井技術等均為國內首創。

2.2 海底隧道

海底隧道是指為了解決橫跨海峽、海灣之間的交通,在不妨礙船舶航運的條件下,建造在海底之下供人員及車輛通行的海洋建筑物。20世紀40年代日本在關門海峽成功修建了世界上第一座海底隧道,長3.6km,采用盾構法施工。此后,海底隧道成為世界各國跨海工程建設中一種新的交通方式。目前,全世界已建成海底隧道40多條,主要分布在日本、美國、西歐、中國等地區。

1975年日本在關門又建成了長18.7km的第2座海峽鐵路隧道,采用鉆爆法施工。1988年日本在津輕海峽建成了迄今為止世界上最長的海底隧道——青函隧道,長54km,海底埋深100m,最大水深140m,采用鉆爆法施工。

1994年英法兩國建成了英法海底鐵路隧道——英吉利海峽隧道,長50.5km,其中海底隧道長37km,最大水深60m,海底最小埋深21m,是世界第2長海底鐵路隧道,采用盾構法和TBM硬巖掘進機法施工。

此外,還有1996年建成通車的丹麥大海峽隧道,長度7.9km,最大水深60m,最小埋深66m,采用盾構法施工。1996年建成的日本東京灣海底公路隧道,長度15.1km,是世界上最長的海底公路隧道,采用盾構法施工。

就國內而言,已建成的多條水下隧道中跨海隧道為數尚少。據不完全統計,目前中國有20余條海底隧道,其中已建8條、在建2條、擬建10余條。已建成的8條隧道中,有5條位于香港,1條位于臺灣高雄,另外兩條分別是廈門翔安海底隧道和青島膠州灣海底隧道[5]。

從建造方法上看,香港已建成的5條隧道均采用沉管法,因為這些隧道長度均很短,最長的也只有2km左右(港九東線隧道)。2010年建成通車的中國大陸第一條海底隧道——廈門翔安海底隧道長6.05km,隧道最深處位于海平面下約70 m,采用鉆爆法暗挖方案修建。該工程是完全由中國自主設計、施工的,對中國隧道建設技術的進步和發展,縮小與世界先進水平的差距,具有里程碑式的作用。而2011年建成通車的青島膠州灣海底隧道長7.8km,是中國自行設計、建造的第二條大型海底隧道,采用鉆爆法施工。

2.3 橋隧組合

橋隧組合工程是針對橋梁、隧道工程的優缺點,對于跨海距離較遠、工程地質條件、水文條件較復雜的海峽、海灣所采用的一種跨海通道形式[5]。由于這種結構形式可以根據需要,發揮橋梁和隧道各自的優點,有效規避各自的缺點,對于整個工程而言,可以因地制宜,充分利用地形地貌和地勢條件,實現分段實施,縮短建設周期,因此這一原理現已大量應用于跨海越河項目中。

世界上第一座橋隧橫跨結構位于美國弗吉尼亞的漢普頓公路上。1964年美國建成了切什彼克橋隧系統,全長28km。1997年開放的日本東京灣橋隧工程全長15.1km,由三大段組成:船舶航行較多的川崎側海底盾構隧道、水深較淺的木更津側海上橋梁,川崎側岸邊浮島的引道部分。為了縮短盾構的掘進距離,于隧道段的海上部分中間處筑造了川崎人工島。

丹麥是橋隧組合工程的代表性國家。1998年完工的丹麥大貝爾特橋隧工程全長17.5km,橫穿丹麥大貝爾特海峽,將西蘭島和菲英島連接在一起,整個工程由東部橋梁、東部海底隧道、西部橋梁三部分組成,分為東、西兩段,以斯普奧人工島作為中間站。2000年完工的厄勒海峽跨海通道是將丹麥與瑞典連接在一起的交通動脈,全長16km,海峽中建造了一座人工島,靠近丹麥的一段是鐵路與公路合用的海底隧道,整個工程由海底隧道、人工島上公路、橋梁三部分組成。

國內即將建成通車的港珠澳跨海大橋采用了橋隧組合方式,全長55km,建成后將成為世界最長的跨海大橋。工程跨越珠江口伶仃洋海域,以香港為起點,跨越珠江口后分成Y字形,分別連接珠海和澳門。為實現橋隧轉換和設置通風井,主體工程隧道兩端各設置一個海中人工島。人工島和沉管隧道設計施工中解決了一系列世界級的難題,對今后同類工程而言具有十分重要的借鑒意義。

3 臺灣海峽通道建設的構想

臺灣海峽通道是一項連接臺灣海峽東西兩側中國大陸與臺灣的重大工程。因此,兩岸通道端點的選擇,應盡可能靠近交通樞紐,并依托有一定規模的中心城市,使海峽通道能夠直接與我國的交通主干網絡連接,從而輻射全國,獲得巨大的社會效益和經濟效益。同時,由于臺灣海峽的工程地質條件復雜,選定的通道線路應盡可能避開強震多發區和活動斷裂的交會處,并盡可能縮短線路長度,減少工程造價。

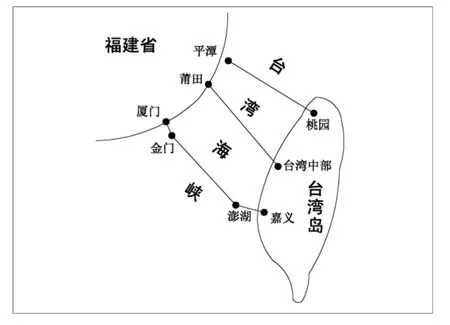

廣大專家學者們從兩岸經濟據點分布和跨海長度、水深、工程地質條件等工程適宜性方面進行了綜合分析研究,初步提出北線、中線、南線三條線路方案,如圖1所示。最短的是北線,起于福建的平潭島,止于臺灣桃園海濱,全長約125km。最長的是南線,即廈門-金門-澎湖-嘉義海濱,跨海總長約207km。中線則從泉州到臺灣臺中,其優點是可以讓兩岸的社會效益、經濟效益最大化。其中,北線方案由于直線距離最短、造價最低,且歷史上從未發生過超過7級的大地震,兩端也較接近福州與臺北,可最大限度發揮經濟輻射作用,所以是目前的首選方案。但是如果單獨選擇某一條線路會造成臺灣地區的南北發展不平衡,據此有專家提出:未來臺灣海峽間應該最終形成南、北兩大通道共存的格局,北通道應優先實施,并適時建設南通道[7]。

圖1 臺灣海峽通道三線方案示意圖

3.1 北線方案

北線方案的直線距離約125km,是英吉利海峽寬度的3倍,深度不均,最深為-60m。線路西端有可能遇到福建沿海的濱海大斷裂,但此處的基巖是質地較好的花崗巖、花崗片麻巖及安山巖。所以只要斷層的每年滑移量在工程可以處理的范圍內,垂直于斷層走向的通道線路條件還是比較理想的,而且斷層兩壁是花崗巖,工程上容易處理[3]。

北線所經地帶,地質條件比較單一,由上文所述,只要保證足夠的強度,且避開滲透的砂巖夾層,那么修建隧道是可行的。此外,線路上出現的暗礁較淺地帶,如果利用得當,可作為人工島的基腳,亦可作為出渣口。從地震方面考慮,即使9.16型這樣的強震,對平潭-新竹一線以北的影響也并不是那么嚴重[3]。

3.2 南線方案

南線方案的工程線路長,投資較大,并且工程地質條件相對復雜,澎湖與臺灣之間有水深大于120m的海底峽谷,線路東端的地震活動也較強烈,工程技術難度大。但可以先期用較小投資連接廈門與金門、澎湖與臺灣本島,產生經濟效益[4]。由于該方案西端即為廈門經濟特區,東端靠近高雄,并將廈門-金門-澎湖-臺灣連接起來,在聯通大陸與臺灣的同時,將大大促進金門、澎湖等島嶼的開發。

4 臺灣海峽通道建設的技術支持

在通道形式選擇上,專家學者們的意見并不統一。從目前國內外海峽通道的建設形式看,主要有橋梁、隧道和橋隧組合三種形式,其中選擇橋隧組合時多采用人工島進行過渡。不論選擇哪種通道形式,國內外眾多已建工程的成功,都為臺灣海峽通道建設提供了寶貴的經驗與技術支持。

4.1 跨海橋梁技術支持

橋梁方案的主要優點是可以直接連通兩岸的鐵路和公路網,且便捷、快速、通過量大、運營費用低;主要缺點是橋梁對通航有一定的影響,且施工受水深的影響較大,運營期間受大風、大霧等氣象條件影響也較大。跨海橋梁由于常常位于大陸板塊和海洋板塊交界區的地震帶上,可能面臨地震與海洋臺風的襲擊,同時其跨越的地理空間相距較遠,規模一般較大,絕大多數主跨都在千米以上,所以其基礎多為深水基礎型式,而引橋多采用梁式橋,主橋多采用大跨徑或多跨連續的斜拉橋、懸索橋或兩者的組合形式。目前主要的技術難點是深水基礎的結構型式和施工技術。大型橋梁深水基礎的施工技術水平是保證整座橋梁工期和施工質量的關鍵,其主要類型包括以下幾種[8]。

1)管柱基礎

管柱基礎是由鋼筋混凝土、預應力混凝土或鋼管柱群和鋼筋混凝土承臺組成的基礎結構。管柱埋入土層一定深度,柱底盡可能落在堅實土層或錨固于巖層中,其頂部的鋼筋混凝土承臺,支托橋墩(臺)及上部結構。作用在承臺的全部荷載,通過管柱傳遞到深層的密實土或巖層上。1957年建成通車的武漢長江大橋首創管樁基礎和管柱鉆孔施工方法。目前管柱在基礎中多為鉛直狀,但也有少數斜管柱基礎,由于其施工難度大,故很少采用。

2)沉井基礎

沉井基礎是以沉井作為基礎結構,將上部荷載傳至地基的一種深基礎。沉井是一個無底無蓋的井筒,在沉井內挖土使其下沉,達到設計標高后,進行混凝土封底、填心、修建頂蓋,以構成沉井基礎。1968年建成通車的南京長江大橋應用了沉井技術。沉井基礎埋深較大,整體性、穩定性較好,具有較大的承載面積,能承受較大的垂直和水平荷載。同時,它能夠作為施工時的擋土、擋水圍堰結構物,可做成補償性基礎,避免過大沉降。但沉井基礎施工工期較長,對粉砂、細砂類土在井內抽水時易發生流砂現象,造成沉井傾斜。如果沉井下沉過程中遇到大孤石、樹干或井底巖層表面傾斜過大,將會給施工帶來一定的困難。

3)鉆孔樁基礎

深水基礎采用鋼板樁圍堰施工,并搭設鋼管樁作業平臺進行鉆孔灌注樁施工。1988年建成通車的九江大橋創造了雙壁鋼圍堰鉆孔樁基礎。當需要跨沖刷深度大、河床多為漂卵石透水層、基巖埋藏較深的河流,而無法采用預制樁、管樁、沉井等方法時,可以選用鉆孔樁基礎。

4)復合基礎

復合基礎是把樁、管柱與沉井或其它圍堰組合的一種深水基礎。比如當遇到水深很深、覆蓋層很厚、地質條件復雜的工程,如果受施工能力的限制,無法將單一型式的基礎下沉到預期深度,可以采用氣壓沉箱作平底結構、其上施工樁基礎,以接力的方法修筑橋梁深水基礎。國內很多工程都對復合基礎進行了相關的研究和發展。

近年來,深水基礎技術發展很快,地下連續墻、設置沉井和無人沉箱技術都比較突出,杭州灣跨海大橋與青島海灣大橋等一系列特大型跨海橋梁的修建,使我國在深水基礎的設計與施工技術方面有了進一步的提高。

4.2 跨海隧道技術支持

隧道方案的主要優點是通過量大,對通航沒有影響,不影響生態環境,施工受水深的影響較小,運營期間受大風、大霧等氣象條件影響較小;主要缺點是工程技術難度大,諸如地質勘測、長距離通風、防滲和防災等問題都非常突出,且建設周期長、耗資巨大,建成后運營費用高。現今世界上海底隧道施工方法主要有鉆爆法、沉管法、盾構法、掘進機(TBM)法[9]。

1)鉆爆法

鉆爆法是通過鉆孔、裝藥、爆破開挖巖石的方法。鉆爆法具有以下特點:實現隧道施工機械化;施工工法靈活多變;配套靈活多變的輔助工法,適應各類地質條件。

2)沉管法

沉管法是預制管段沉放法的簡稱,將若干個預制段分別浮運到海面或河面現場,并一個接一個地沉放安裝在已疏浚好的基槽內,再用水力壓接法將相鄰管段連接,以此方法修建的水下隧道就是沉管隧道。沉管法是20世紀初發展起來的,該法具有以下特點:埋深淺,便于與陸地接線;工期短,對交通干擾小;適應各類地質層,斷面尺寸選擇自由度大。

3)盾構法

盾構法是暗挖法施工中的一種全機械化施工方法。它使盾構機械在土中推進,通過盾構外殼和管片支承四周圍巖防止發生往隧道內的坍塌,同時在開挖面前方用切削裝置進行土體開挖,通過出土機械運出洞外,靠千斤頂在后部加壓頂進,同步拼裝預制混凝土管片,形成隧道結構。盾構法的主要特點:適合于穿越軟弱圍巖,大直徑盾構機在飽和地層中推進施工更有優勢;施工機械化、自動化程度高,掘進速度快,施工工期短,勞動強度低;在盾構設備掩護下,掘進與襯砌作業安全可靠;有利于地表建(構)筑物的保護。

4)掘進機(TBM)法

掘進機法是用特制的大型切削設備,將巖石剪切擠壓破碎,然后通過配套的運輸設備將碎石運出的一種方法。其施工的主要特點:掘進效率高、速度快、成型好;雙護盾TBM法自動化程度高,可實現鑿巖、出碴、運輸、襯砌多工序聯合作業;護盾TBM施工安全易保證;雙護盾TBM施工質量易控制。

有專家指出,由施工通風及保證合理工期2個主要因素決定,臺灣海峽隧道的主體隧道必須采用掘進機(TBM)法施工,鉆爆法只適用于準備洞室及輔助洞室施工。因為掘進機(TBM)施工以電為動力,施工通風條件較易得到滿足。同時由于連續均衡施工,施工進度顯著高于鉆爆法施工。從目前可了解的地質條件看,臺灣海峽隧道穿過的地層主要為巨厚的第三和第四系沉積巖,是適合掘進機施工的地層[10]。

臺灣海峽隧道無論采用哪種施工方法,都有較多成功工程案例可以借鑒,可以相信隨著隧道施工技術的不斷發展,臺灣海峽隧道工程建設的可行性也將不斷提高。

4.3 人工島技術支持

由于臺灣海峽兩岸最短距離也有一百多公里,可以考慮在海峽適當位置構筑人工島。通過人工島增加工作面,可使工程工期得到有效控制,運營通風條件也大大改善。從地形、地質條件看,隧道最短選線所在的海峽西北部一般水深40~60m,有構筑人工島的條件[10]。

在采用橋隧組合方案的港珠澳大橋工程中,隧道出口與橋梁相接處修建了東、西人工島進行銜接。人工島的施工采用大直徑鋼圓筒和鋼副格相結合的快速成島綜合施工技術。利用液壓振動錘聯動振沉系統將大直徑鋼圓筒插入海底不透水土層形成人工島體外輪廓,然后在鋼圓筒及鋼圓筒構成的島體內吹填砂土形成人工島,島壁外設拋石斜坡堤,并運用降水聯合堆載預壓、水上擠密砂樁等工藝對島體內外的軟土層進行地基處理,最終形成穩定的島體結構。它的成功修建可以為臺灣海峽人工島的建設提供很好的借鑒作用。

目前我國的人工島建造能力居于世界領先地位,一個個成功的案例說明我國已經掌握了有效處理地基并迅速在其上構筑建筑的成套技術。在臺灣海峽通道中進行人工島的構筑能夠解決很多難點問題,是一個值得思考的方向。

5 結語

數百年來,臺灣海峽阻隔了祖國大陸與寶島臺灣的陸路聯系,兩岸人民的交通往來只能依靠水運和空運。但是水運速度較慢,空運費用較高、載重量受限制,且兩種交通方式都受天氣狀況影響嚴重,使兩岸人民飽受交通不便之苦。此外,從某種意上來說,經濟發展的水平與通道建設有著密切的關系,臺灣海峽通道工程作為區域間交流與溝通的紐帶,其建設也會引發新一輪投資建設熱潮,對兩岸經濟起到巨大的拉動作用。同時,該工程是目前世界上線路最長、問題最復雜、施工難度最大的跨海工程。經過兩岸同胞和國內外學者近20年來的反復研討構思,臺灣海峽通道的方案日趨完善,克服建設可能存在難點的技術也日益增多。它的研究和建設將帶動土木工程領域眾多世界級工程技術難題的攻關,從而提高我國在相關工程中的技術水平,這在學術領域具有十分重大的意義。我們期待著臺灣海峽通道工程這個中華民族偉大構想實現的那一天早日到來。

[1]戚筱俊.臺灣海峽地形、地質及地震概述[J].西部探礦工程,1999,11(4):4-6.

[2]戚筱俊.臺灣海峽通道工程可能存在的工程地質問題探討[J].西部探礦工程,1999,11(6):4-9.

[3]彭阜南,葉銀燦,施斌,等.臺灣海峽隧道地質與地震條件分析[J].高校地質學報,2001,7(2):175-188.

[4]葉銀燦,潘國富,彭阜南,等.臺灣海峽隧道工程的若干工程地質問題與選線方案探討[J].海洋科學,2002,26(6):58-62.

[5]劉良忠,柳新華.國內外跨海通道的比較及啟示[J].科技導報,2016,34(21):16-26.

[6]王興珍,陳偉.杭州灣跨海大橋高樁承臺鋼吊箱設計與施工[J].石家莊鐵道學院學報,2005,18(S1):14-18+24.

[7]王毅.臺灣海峽跨海工程初步設想[J].鐵道工程學報,2010,(8):17-20.

[8]韋清江,劉根.大型橋梁深水基礎類型及其特點[J].四川建筑,2008,28(5):71-74.

[9]林作雷.對臺灣海峽隧道建設方案的思考[J].福建建筑,2009,(3):134-140.

[10]張克強,趙阿麗,楊浩.對臺灣海峽隧道通行方式與施工方案的探討[J].隧道建設,2013,33(10):815-819.