閱讀,助力數學高效學習

斯托利亞在《數學教育學》一書中指出:“數學教學也就是數學語言的教學”。 數學是一種高度概括、簡潔、精要的語言。而語言的學習是離不開閱讀的。《義務教育數學課程標準(2011年版)》中也強調:要注重培養學生包括數學閱讀能力、應用能力和探究能力等諸種能力。所以,閱讀在數學的教與學中顯得尤為重要,是提高數學素養的一個必要手段。因此,我們在數學學習時,可以采用多種閱讀方式幫助學生高效學數學。

一、巧設懸念情節,激趣閱讀

著名評書藝術家單田芳說書時,每當故事情節發展到緊張激烈的高漲或矛盾沖突到劍拔弩張的關鍵時刻,突然一句“欲知后事如何,且聽下回分解”,來吊你的胃口,逼著你非繼續聽下去不可,這種設置稱之為“懸念”。同樣,在課堂教學中恰如其分地設置“懸念”,學生定會欲罷不能,處于一種“心求通而未達,口欲言而未能”的不平衡狀態,產生濃濃的求知欲,繼而為了探究竟,他們就會有滋有味地去閱讀,從中尋找答案。

如有位教師在教學“平行四邊形的面積”時,一開始就讓學生圍繞教師遇到了生活中停車困難的問題,無奈之下想買一車位,既便宜又能停車,向同學們求助,到底該買平行四邊形的還是買長方形的?學生很想幫教師解決這一生活難題,從而切入課題,激起了學習的興趣。之后,再次引導學生質疑,“到底我們給教師的建議是不是正確的呢?”“我們怎么來驗證一下呢?”通過這些質疑,進一步激起他們學習新課的興趣。

二、借助肢體語言,形象閱讀

我們曾無數次的看過卓別林大師的無聲電影,大師通過夸張的肢體語言表現出來的極富幽默和智慧的情節一次次的感染著我們,讓我們捧腹的同時,產生無限的聯想,也就產生了無限的藝術魅力。美國加州著名的教育學家費得瑞克·斯也說過:教室管理常規的建立,90%可以依賴肢體語言的發揮。肢體語言,以靈活多變的表情、動作、體姿構成一定的人體圖像來表情達意,交流信息,直接訴諸于人的聽覺器官,具有形象直觀的特點。加之肢體語言的使用簡便快捷,靈活自由,如能巧妙地用在數學教學中,對學生數學概念的建立,知識的理解與記憶,難點的突破,將會比語言講述來得更加深刻,甚至具備口語達不到的效果。

如我在教學《年、月、日》時 ,其中一個教學目標就是要學生記憶大月與小月的月份,如何使學生記得既輕松又準確?在課堂上我向學生介紹了拳頭記憶法,學生跟著我一起伸出左手,握緊拳頭且手心向下,從左手食指突出節開始,數到小指突出節為7,突出部分為大月,凹處為小月,到7后再返回食指重新從8順數下去到12止。不一會兒的時間,在邊看、邊指、邊說的過程中,全班學生都掌握了大月與小月的記憶方法,即使做練習時偶爾忘記了哪個月是大月還是小月,只要伸出小拳頭點一點,馬上就找到答案了。

通過借助身體上的手,學生學得輕松。正所謂“授人以魚,不如授人以漁。”

三、標劃重點字句,揣摩閱讀

數學閱讀由于數學教科書編寫的邏輯嚴謹性及數學“言必有據”的特點,數學語言中的每一個字,每一個詞可能都有其獨特的含義和特定的價值,這就要求學生在數學閱讀中必須要做到認真、細致,標劃重點字詞句,逐詞逐句,甚至逐字的推敲、分析和理解,找準并把握好其中的關鍵詞,以幫助學生弄清結論成立的條件,準確把握結論的內涵。

在概念、定理、公式的教學中,如學習平行四邊形的概念:“兩組對邊分別平行的四邊形叫做平行四邊形。”可讓學生在討論歸納的基礎上閱讀課本的文字,并標出重點詞——“分別”,引導理解“分別”的含義。這樣,通過標出概念中的重點字詞和閱讀理解,學生也就能夠真正地理解掌握平行四邊形的概念了。

在解答數學問題時,還經常會碰到“增加”“增加到”“相向而行”“相背而行”“照這樣計算”“比……多”“比……少”“產量”“平均產量”“原計劃”等數學術語,可引導學生邊讀邊標,試著加以閱讀理解,教師可適時地給予點撥。學生只要能夠明白題目中術語的意義,問題也就迎刃而解了。

四、繪制符號圖表,轉化閱讀

數學閱讀重在理解領會,而實現領會目的的行為之一就是“內部言語轉化”,即把閱讀交流內容轉化為易于接受的語言形式,而數學語言主要包含日常文字語言、數學符號語言和圖形語言,其中,符號、圖形語言也能像文字語言進行交流思想,具有記錄作用,甚至比文字語言更形象,有利于形象記憶。因此,在探索數學閱讀時,常要“架橋鋪路”,靈活轉化閱讀內容。

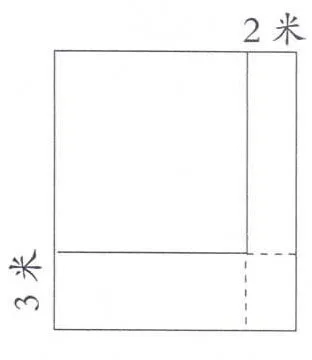

如,一個正方形,如果長增加2米,寬增加3米,面積就增加46平方米.那么原來正方形的面積是多少平方米?

解決這個條件比較抽象的問題,若能把文字語言轉化為圖形語言就容易多了。因增加后的長方形中有三個小長方形組成,再依據增加的面積是46平方米,就可以求原正方形的邊長,從而求得原正方形的面積。(如圖所示)

(46-2×3)÷(2+3)=8(米)

8×8=64(平方米)

答:原來正方形的面積是64平方米。

借助畫圖,就能把題中的各種數據信息的關系表示得十分清晰,一目了然,是降低解題閱讀難度的一種好方法。

五、選擇適宜載體,拓展閱讀

數學教材是數學基礎知識的載體,無疑是小學生數學閱讀的主要內容。通過閱讀數學教材,不僅可以學習知識、探索規律、鍛煉思維,還可以通過數學圖形和數學規律感知數學美。此外,適合小學生的課外數學科普讀物,包括數學史、數學學習方法、趣味數學及數學專題講座等,對于開闊學生的數學視野,發展學生的數學思維也是不可缺少的閱讀材料。拓展閱讀內容,培養良好的閱讀習慣,可以使學生較快地提高閱讀能力。并在理解的基礎上,通過實踐和訓練來提升學生的閱讀品質。

如在教學完求長方體的體積時,我讓學生在課后找“阿基米德辨別真假王冠”和“曹沖稱象”等數學故事來閱讀。而后,在活動課上讓學生求土豆的體積時,李真等同學采用“量液體求體積”(《王冠的秘密”》);周新等同學采用“借固體求體積”(《撈鐵牛》);藍云燕等同學采用“稱重量求體積”(《曹沖稱象》)……他們從閱讀中獲取解決問題的方法,學以致用,得到老師和同學們的稱贊。

數學閱讀能力的培養是一項長期的循序漸進的過程。在教學中,應重視數學閱讀的教學,充分利用閱讀的多種形式,培養學生的閱讀能力,使他們不斷提升自己的數學素養,進而在這個數字化的社會里得到持續發展。

(作者單位:福建省上杭縣廬豐中心小學)

(責任編輯:楊強)