大數據時代高校學生精準資助工作途徑研究

——以貴州高校為例

◎吳光梅

大數據時代高校學生精準資助工作途徑研究

——以貴州高校為例

◎吳光梅1,2

通過對貴州部分高校和地方資助工作相關人員進行走訪調查,發現當前高校學生資助工作存在“重扶貧、欠扶志與智”、“精準識別”和“精準資助”難以實現等問題。經過一段時期的探索,總結出:建立“三全”資助育人機制,“一觀四聽”構建大數據貧困檔案進行精準識別,完善有償獎勵制度、校企合作提供兼職機會等措施是實現精準資助的有效途徑,在實踐中已取得顯著成效。

習總書記在黨的十九大報告中指出:要堅持精準扶貧、精準脫貧,堅持大扶貧格局,注重扶貧同扶志、扶智相結合。高校是踐行扶貧同扶志、扶智相結合的重要陣地,落實好對家庭經濟困難學生的精準資助工作,不讓一個學生因家庭經濟困難而失學,不讓一個家庭因學生就學而致貧,不僅為家庭經濟困難學生順利完成學業提供了強有力的資助保障,還對國家打贏脫貧攻堅戰、順利完成脫貧任務具有重要意義。高校全體師生員工都是學生是否困難的識別者,如何對家庭經濟困準學生進行精準識別和資助,是關系到高校資助工作是否有效落實的關鍵。通過走訪調查,了解當前高校開展家庭經濟困難學生資助工作的現狀,對存在問題進行探討,以期尋找對高校學生進行精準資助工作的有效方法,對高校相關人員開展資助相關工作具有借鑒意義。

高校學生資助工作現狀及存在問題

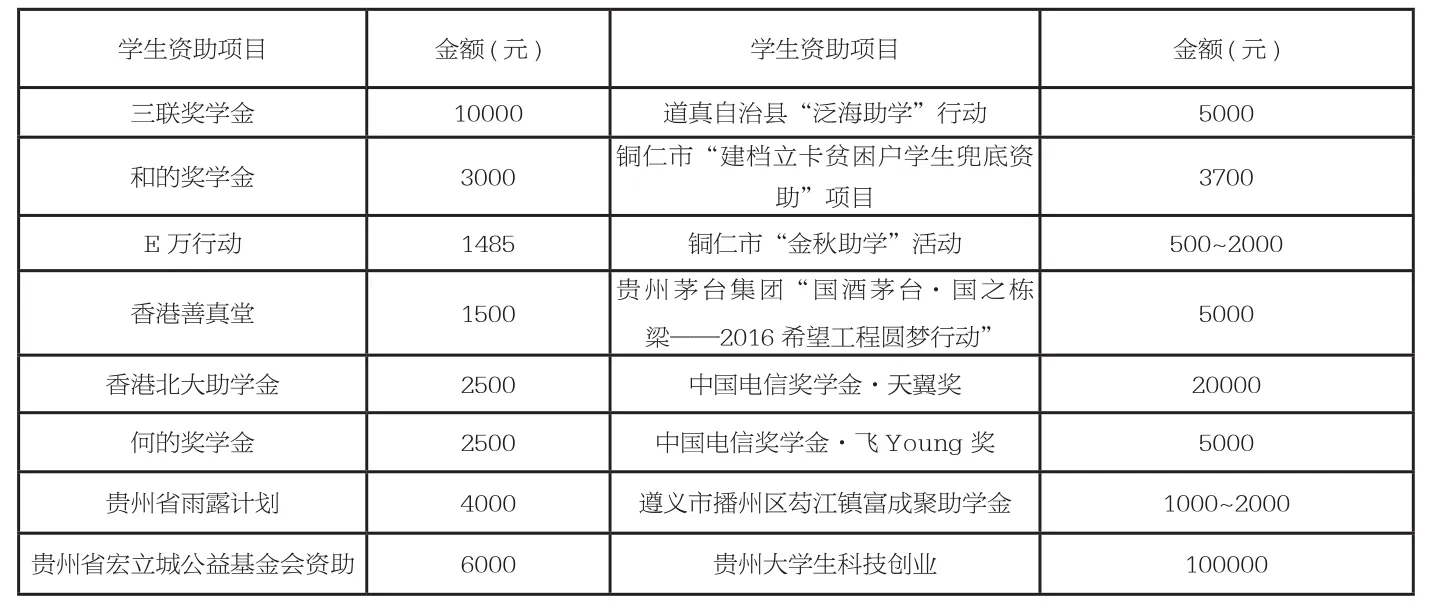

表1 貴州高校校內部分資助項目情況表

當前我國已進入中國特色社會主義新時代,高校學生資助工作受到黨和國家的高度重視、社會各界的廣泛關注。當前已構建了以國家獎助學金、勤工助學為主,以社會團體、企事業單位和個人捐助等為資金來源的校內助學等方式為輔的“多元混合”資助體系。貴州高校對學生資助工作高度重視,有的高校專門成立資助工作小組,由校領導擔任組長,全面領導學校資助工作的開展,同時將輔導員納入工作小組,對學生資助工作進行具體實施,為經濟困難學生順利完成學業提供了保障,但同時也存在一些問題。

側重經濟扶貧,扶志與扶智有待加強。通過對貴州部分高校資助部門工作相關教師、輔導員、學生、地方相關資助部門工作人員進行走訪調查發現,除以國家獎助學金為主體的資助外,貴州高校學生還受到來自企業、社會團體和個人的資助,項目類型多、資助金額大(表1),大多數家庭經濟困難學生在校期間都能獲得1次及以上不同類型的獎勵或資助,經濟扶貧實施有力。但當前資助政策仍存在不足,建檔立卡的農村戶籍學生無條件享受“兩助一免(補)”,其他學生以其家庭經濟困難程度來申請資助,未考慮其學習成績和在校期間表現,由此帶來部分學生“理所應當”的受助心理,不關注學習以提升自己的專業技能,不參加班級、學校及社會實踐活動以提升自己的綜合素養,目標理想信念缺失,其“志”與“智”迫切需要提升。

學生家庭經濟信息失真,精準識別困難重重。對家庭經濟困難學生的識別認定是高校資助工作的重要環節,當前各高校認定工作主要以“扶貧卡”“家庭經濟情況調查表”“困難證明”“學生申請書”、“學生日常消費情況”等為參考依據,以班級、年級、學院“三級認定”為機制,進行資助對象認定。但由于地方相關人員在精準扶貧審核中存在問題,還存在真正貧困且符合條件的家庭未得以建擋立卡;同時有部分學生由于覺悟不高、缺乏誠信,提供的家庭經濟信息存在失真情況,給高校資助認定工作增加困難,難以實現精準識別。

“輪流坐莊”現象仍然存在,精準資助難以實現。貴州高校學生生源多來自本省農村地區,家庭經濟困難是普遍現象,在對學生進行受助對象評定時,為了操作便捷,又不“得罪人”,在優先滿足建檔立卡的農村戶籍學生,存在剩余名額存在“輪流坐莊”現象。由于資助政策的限制,部分學生已經脫貧且本人自愿申請放棄受助機會,實際工作中卻必須將其確定為受助對象,不考慮家庭實際情況,而真正的家庭困難學生,由于名額限制,卻不能享受資助,精準資助難以實現。

高校學生精準資助工作實效的途徑

精準扶貧是粗放扶貧的對稱,高校精準資助工作要求資助工作要有針對性、因事而化,根據學生實際情況,實施有效的精準資助。通過一段時間的實踐探索,總結出以下精準資助的有效途徑,實踐效果較好。

抓住契機,將思政教育融入學生資助工作中。習總書記在全國高校思政教育工作會議中指出“要將思想政治教育貫穿教育教學全過程”,高校在思政教育工作中要堅持全員全方位全過程的“三全”育人原則。高校應建立健全資助制度,增加有償資助項目,發揚“付出才有回報”的中華優秀傳統文化精神;資助部門要定期舉辦校級層面的感恩勵志教育活動,樹立典型,在學校大力宣傳,感染學生;教師要利用課堂尋找契機,將理想信念教育融入課堂;輔導員要抓住資助項目評定契機,適時開展感恩、勵志教育主題班會和活動;同時也要利用就業指導,在幫助學生進行人生規劃、職業規劃時,引導學生樹立理想目標,并為之奮斗。

構建大數據貧困檔案,精準識別受助對象。要實現對高校困難學生的精準識別,需要建立全員全方位全過程的“三全”識別機制,全體師生員工都是識別工作的參與者,其中輔導員是識別工作的主體,是高校資助工作是否精準的關鍵人物。建立“一觀四聽”的識別機制,即從學生入校報到開始到學生畢業,輔導員要全程觀察學生情況,學生報到時,要求學生及家長填寫基本信息表,觀察學生家長的身體健康狀況等,掌握最原始的資料,以避免學生入校后為獲評資助重新編造家庭經濟信息情況的發生;建立“家訪”制度,在進行困難認定時,做到“四聽”,一聽學生自述、二聽同學評述、三聽家長表述、四聽村鎮相關部門講述,對特殊困難學生要進行家訪,以了解學生家庭的實際困難,同時也核實認定結果。在此基礎上,構建學生大數據貧困檔案,并實時更新,以精準識別困難學生及其困難程度。

因人施策,精準資助困難學生。不同地區、不同家庭背景的學生,貧困類型和程度不一。高校學生資助工作要根據學生的實際情況,制定精準資助對策,因人施策。要實現精準資助目標,應遵循以下原則:1.扶貧與扶志、扶智有機結合,扶貧先扶志與智。幫助學生進行人生、職業和學業規劃,建立健全學習、科研、創新創業、實踐、文體等“多元化”的獎勵機制,鼓勵學生追求卓越,提升專業知識技能或特長,增強未來就業競爭力。2.建立校企合作機制,授人以魚不如授人以漁。有的學生家庭經濟困難,但勤勞奮進,不愿“等、靠、要”,更愿意通過自己的努力,勤工儉學,自力更生。高校應肯定學生自強不息的精神,積極為其創造條件,根據學生的專業特點,尋找校企合作機會,在不影響學生正常學習的前提下,為學生提供與其專業發展或職業規劃相關的兼職機會,在對學生基本生活提供補貼的同時,也為學生未來就業奠定了基礎。3.營造良好資助風氣,資真正之所需。根據學生大數據貧困檔案,將真正需要資助的學生評定為資助對象,杜絕“輪流坐莊”和“資助集中化”現象,明確解困型資助項目對家庭經濟困難學生“保基本、兜底線”的功能定位,而非發財致富的途徑,即要結合學生所獲獎學金、勤工助學、地方資助等情況,確定校內各項資助項目的受助人員。對于申請資助時弄虛作假的學生,要以適當方式予以懲戒。

2017年度貴州省教育廳高校人文社科研究項目:“互聯網+大學生思想政治教育”輔導員工作O2O模式探索與實踐——以貴州師范學院為例(2017fdy34);貴州師范學院學生事務管理專項課題:大數據時代高校學生資助評定研究——以貴州師范學院為例;貴州師范學院黨建創新活動項目:以新媒體為載體,創O2O先鋒黨支部。

1.貴州師范學院化學與生命科學學院;2. 貴州師范學院麗瓊工作室)