明清土司被“和平改流”的途徑、原因及善后研究*

馬國君 李紅香

明清土司被“和平改流”的途徑、原因及善后研究*

馬國君 李紅香

“改土歸流”是明清時期朝廷依法對土司進行有效管理的重要舉措。從實現途徑看,大致分為“武力改流”與“和平改流”兩類。“和平改流”主要指朝廷通過非暴力手段,將自愿呈請改流以及違規、無嗣等土司廢除,并在其領地內置流官府州縣,派駐流官加以管理,最終實現從土司治理到流官治理的行政轉型。此類轉型由于是不流血的“和平改革”,故有利于地方社會穩定、經濟發展、文化交流等。因此梳理、分析這一改流途徑、原因及善后舉措,對于豐富和完善土司學研究有著積極意義。

土司;“和平改流”;國家認同;土司制度

土司制度是我國元明清時期中央王朝在西南及其毗鄰地區實行的重要民族政治制度,該制度將地方頭人直接納入國家官僚體制,代理朝廷對地方進行合法管理。該制度對于維護民族地區的穩定、經濟發展,以及加強中央與地方的關系發揮了積極作用。值得一提的是,土司的設置與土司廢除并存,其中廢除土司,就其領地置流官府州縣,進而派駐流官加以有效管理,就是學界探討的“改土歸流”了。查閱學界對土司研究的100余年學術史,對“武力歸流”研究甚多,但對“和平改流”研究鮮少。目前偶爾涉及這一題域的主要有楊庭碩的《人群代碼的歷時過程——以苗族族名為例》[1],龔蔭的《中國土司制度》[2],李世愉的《清雍正朝改土歸流善后措施初探》[3],李紅香的《金筑土司發展概況及“乞改土歸流”原因探微》[4]等等,以上諸成果為本文研究奠定了一定基礎。

一、 “和平改流”途徑述略

土司制度對于地方社會穩定曾發揮了積極作用。就“和平改流”言,典籍中一般稱之為“乞請改流”“呈請改流”“納土”等,此外,根據改流的實際過程,還包括無嗣、違法等特殊背景下被“裁革”等具體改流事項。下即此為序,展開探討:

(一)自愿改流者

明清時期,土司自愿改流在典籍中一般稱為“乞改土歸流”“呈請改流”“納土”等。《明史》卷三百一十六《貴州土司傳》載,萬歷四十年(1612),吏部覆巡撫胡桂芳奏,“金筑安撫土舍金大章乞改土為流”。朝廷遂改金筑安撫司地為廣順州。《清史稿》卷二百九十九《土司一》載,康熙四十三年(1704),湖北“金峒安撫司覃邦舜,呈請改流,以其地為咸豐縣”等。此類改流在雍正大規模改土歸流前,范圍有限,規模甚小,典籍記載較為分散。

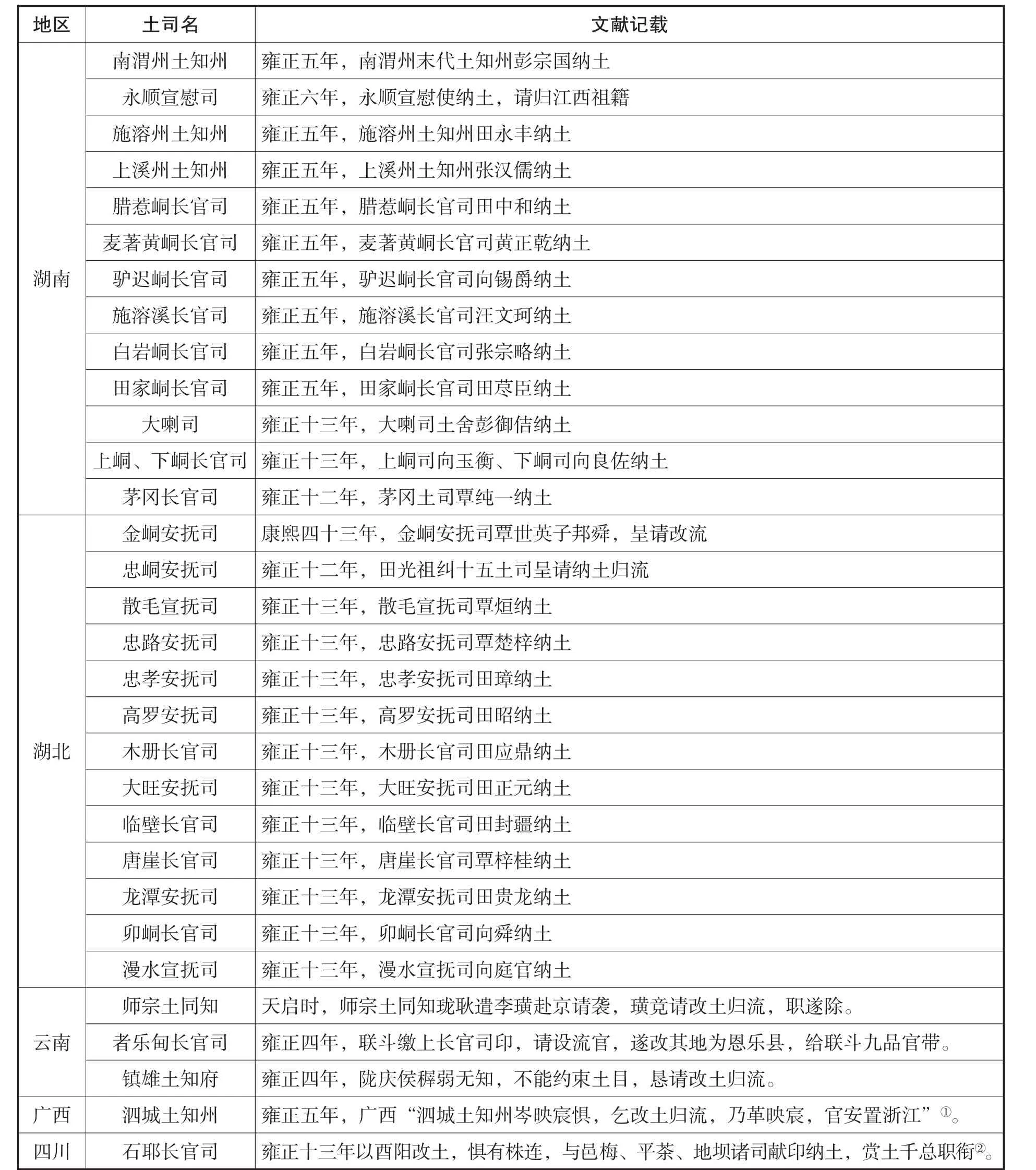

但康熙后期,隨著西部內陸邊防形勢的變化,特別是準噶爾蒙古占領西藏,兵鋒直指西南諸土司區時,西南地區穩定與否成了朝廷治理之急務。[5]雍正年間,朝廷推行了大規模“改土歸流”。在此背景下,土司“呈請改流”亦成了當時“改土歸流”又一重要形式,具體見表1:

表1 雍正時期西南土司自愿改流列舉

改土歸流屬朝廷對土司進行依法處置的重要舉措,而“和平改流”又是實現“改土歸流”的重要途徑,只有明辨改土歸流的途徑差異,才能對明清時期改土歸流的內涵做出歷史的澄清,回應學界對土司研究之不足。表1值得關注的問題有三:一是對于“和平改流”的稱謂,在典籍中稱呼各異,有“呈請改流”“乞請改流”等不同稱法,還有“納土”改流者。“納土”是指土司自愿將自己已有領地管轄權奉還給朝廷。二是這些被改流的土司原因有多種,有害怕朝廷軍威的,有無法管理下屬的,亦有不能履行職務的。三是通查《明實錄》 《清實錄》 《朱批諭旨》 《明史》 《清史稿》等檔案以及正史資料發現,通過這一途徑實施改土歸流的規模以湖廣地區規模最大,涉及范圍最廣,影響也最為深遠。據統計,湖廣共廢除土司四十八家中,就有四十二家土司為自請改流的。[6]湖南按察使王柔,總兵劉策宣諭,“永順、保靖、桑植、容美四大土司先后奏改郡縣,惟容美稍用兵,而永順彭氏自請獻土”等。此次改流的直接后果是導致湖廣“合境無土司名目矣”①(民國)趙爾巽等:《清史稿》卷五百十二《土司一》。。

(二)土司違法被裁革者

除土司自愿呈請改土歸流外,還有因土司違法,被朝廷裁革者。如湖北施南宣撫司,雍正十三年(1735),明如被逮,自經死。禹鼎以淫惡抗提,擬罪改流,以其地置利川縣。西萍長官司,雍正十三年(1735)裁,其地入咸豐縣。建南長官司,雍正十三年裁,其地入利川縣。湖南桑植宣慰司向鼎之孫“向國棟殘虐,與容美、永順、茅岡各土司相仇殺,民不堪命。雍正四年(1726),土經歷唐宗圣與國棟弟國柄等相率赴愬,總督傅敏入奏,乃繳追印篆,國棟安置河南,以其地為桑植縣”。保靖宣慰司“象乾曾孫澤虹病廢,其妻彭氏用事。漢奸高倫、張為任二人結連其舍把長官彭澤蛟、彭祖裕等,相與樹黨,以劫殺為事。雍正元年(1723),澤虹死,子御彬幼,澤蛟欲奪其職,為御彬所遏。迨御彬襲職,肆為淫兇,澤蛟與其弟澤合謀,互相劫殺。二年(1724),御彬以追緝澤蛟為名,潛結容美土司田旻如、桑植土司向國棟,率土兵搶虜保靖民財。七年(1729),御彬安置遼陽,以其地為保靖縣”。

清代廣西小鎮安巡檢司末代土巡檢岑純武,乾隆三十一年(1766),“以罪革職,改設流官”。思明州土知州黃而蕓,“康熙五十八年(1719)以不法革,改流”。 上龍司土司殿灴,雍正三年(1725),以貪殘參革,“析其地為上龍司、下龍司;改設兩巡檢。后改龍州”②(民國)趙爾巽等:《清史稿》卷五百十二《土司一》。。雍正五年(1727),“泗城府土司映宸以罪參革,改設流官”。雍正八年(1730),“巡撫金鉷以歸順州土司岑佐不法狀題參,革職改流”③(民國)趙爾巽等:《清史稿》卷五百十六《土司五》。。云南姚安府土同知李厚德,“雍正三年(1725),以不法革職,安置江南”④(民國)趙爾巽等:《清史稿》卷五百十四《土司三》。。雍正八年(1730),貴州“思南府蠻夷長官司副長官李慧緣事革職”⑤(民國)趙爾巽等:《清史稿》卷五百十五《土司四》。等等。

值得一提的是,此類型改土歸流,還有因為土司對地方經營不善,引起民眾不滿,而在民眾的強烈要求下被裁革者。《清史稿》卷五百一十四《土司三》載,云南“阿迷州土知州,舊有土目李阿側。清康熙四年(1665),從討王朔有功,授土知州世職。傳至李純,濫派橫征,為保夷所控。雍正四年(1726),籍其產,安置江西,改流”。光緒三十二年(1906),廣西太平府土官李維鈞見一婦女長得漂亮,強將其留下,引起群眾公憤,集體狀告李維鈞,最后朝廷“撤了李維鈞的土官職務,并規定以后不許再承襲”。同年,廣西全茗土官族弟許有品,仗勢打家劫舍,打死打傷群眾,引起公憤。被害者家屬在廣大群眾的支持下,聯名控告土官縱容許有品行兇。許氏土官敗訴,“被判永遠撤銷土官職務,土官職位,永不復襲”[7]等等。

此外,土司不法被和平改流者,也包括因土司依附地方政權,反抗朝廷,被停止世襲的。如“蒙自縣土縣丞世屏在吳三桂反抗清朝時,接受了吳氏“偽總兵剳。大師復滇,世屏持創歸附,授蒙自縣土縣丞職,不準世襲”等⑥(民國)趙爾巽等:《清史稿》卷五百十四《土司三》。。

此類型改土歸流,就形式言,一定程度上也具有武力改流的性質,但相對雍正朝、乾隆朝、光緒朝等在西南、金川、西康等地通過軍隊,以戰爭方式推進改土歸流而言,是一場沒有流血的“和平改革”,也沒有引發劇烈的軍事對抗,故筆者將其視為“和平改流”的重要途徑之一。

(三)土司無嗣被改流者

如果土司無嗣,一時宗族中又難以找到合適繼承人者,朝廷就有可能宣布廢除土司,建立流官統治。此類個案在明清文獻記載甚多。就貴州言,“水東長官向氏、胡氏”,在明末時兩土司“皆絕,因革司”[8]64。興義府安逸營土把總天麟于道光五年(1825)死,無人承襲,朝廷“以絕嗣聞,遂廢”[2]858。都勻府夭壩安撫司,同治十一年(1872) 后無繼承者,司廢[2]941。故(民國)《八寨縣志稿》卷十四《土官》載,夭壩土司象田“病故,無嗣。雖有旁支,其勢亦微,不能承襲矣”[2]889。平浪長官司“咸豐苗亂,后無襲者,司廢”。永安長官司雷金城“病故,其子嗣不能承襲,而其職遂廢”。鎮遠府南市土千總趙必貴,“于咸豐六年苗亂,御賊陣亡。無嗣,遂廢”。番隴土千總曹勝祿,“于咸豐六年(1856) 苗亂,御賊陣亡。無嗣,遂廢”[2]943。龍塘土千總龍氏,“數傳至應源。卒,無嗣,遂廢”。谷山土把總張氏,光緒七年(1881)“趙壹峰襲職,歿后無嗣。光緒中年遂廢”②《清世宗實錄》卷一三四,雍正十一年八月二十九日。。

廣西陀陵土官黃金鼎死后無嗣。康熙二十八年(1689),清政府趁機將陀陵土知縣改土歸流,其地被并入永康州[9]180。田州土知州岑乃青于咸豐五年(1855)死,因岑乃青無直系后代,導致族人爭襲,民不聊生,在州民的強烈要求下,遂改流[9]186。湖潤寨巡檢司末代土巡檢岑作柱死后,“無嗣,絕,改流”[2]1122。雍正十年(1732),歸順土知州岑佐祚以不法,被朝廷革職,后“查無應襲之人,請改土歸流”①《清世宗實錄》卷一一五,雍正十年二月初二日。。雍正十一年(1733),廣西巡撫金鉷疏言,“太平府屬思城州(今屬大新縣)土知州趙康祚緣事參革,無人承襲。請改土歸流,隸祟善縣(今屬崇左縣)管轄”②。

弘治七年(1494) 四月,云南馬龍土知州長輔“故,絕”,朝廷改設流官知州[10]392。正統元年(1436),楚雄府“女土官高冬梅故,絕”。“三司乞流官管事。本年十一月,題準改設流官”[10]419。康熙十九年(1680),寧州土州判李者祿歸附,準世襲州判。“后絕,停襲”③(民國)趙爾巽等:《清史稿》卷五百十四《土司三》。。乾隆十一年(1746),云南總督兼管巡撫事張允隨疏稱,“順寧府屬之猛緬長官司本廷征父子獲罪革審,其親支內并無可承襲之人。并據猛緬五十村寨夷民僉稱,向被土司殘虐,民不聊生,懇求賞立流官等語。自應俯傾夷情,將猛緬土司裁汰,其所管地方,改設流官管轄。一切善后事宜,詳酌罷辦續奏”。“從之”④《清高宗實錄》卷二六五,乾隆十一年四月丙戌。。

從上可見,土司無后,或其旁支勢力弱小,無法繼承,或在統轄內因屬下居民反對,又難以找到合適的土司繼承人,遂被廢司,足見土司無嗣被改流亦為“和平改流”的重要途徑之一。

(四)大土司改流后,對其屬下有功土司實施和平改流者

在改土歸流的過程中,一些大土司治下的土司,反而與中央王朝合作,積極配合朝廷推行改土歸流。這樣的合作者在朝廷對大土司改土歸流后,也對其進行了“和平歸流”,但在考慮其貢獻的情況下,都對其加以安置,繼續為地方穩定服務。《明史紀事本末》卷六十四載,播州土司轄地“廣袤千里,介川、湖、貴之間,西北塹山為關,東南附江為池。蒙茸險削,居然奧區。領黃平、草塘二安撫,真、播、白泥、余慶、重安、容山六長官司,統田、張、袁、盧、譚、羅、吳七姓,世為目把”⑤(清)谷應泰:《明史紀事本末》卷六十四《平楊應龍》。。材料中的“黃平、草塘二安撫”地,位處今黃平縣境和甕安縣境。“真、播、白泥、余慶、重安、容山六長官司”地,位處今道真、遵義、余慶、甕安諸縣境。但以上土司皆不滿播州楊氏暴虐行為,紛紛狀告楊應龍。《神宗萬歷實錄》卷二七八載,“宣慰司所屬田、張、袁、盧、譚、羅、吳等七姓民,及真州、余慶、白泥、容山、重安等五土司不堪其勢,上訴重慶府”。故在平播過程中,播州內的土司積極支持朝廷,平定楊應龍,故朝廷對其均有安置。《神宗萬歷實錄》卷三四九載,“上以逆賊楊應龍已誅,令條上善后事宜……一案地方。言土司七姓陸續所收降眾,宜加撫綏,設法賑濟,令得其所”,故在“平播之役”后,朝廷對凡支持平定播州土司屬下的下級土司,有的被改為土知州、土同知、土判官、土縣丞、土主簿、土知事等職。

(五) 其他

明清時期,朝廷在土司區積極推行學校教育。洪武二十八年(1395)六月壬申,朱元璋諭禮部,“邊夷土官,皆世襲其職,鮮知禮義,治之則激,縱之則玩,不預教之,何由能化。其云南、四川邊夷土官,皆設儒學,選其子孫弟侄之俊秀者以教之,使之知君臣父子之義,而無悖禮之爭,亦安邊之道也”①《太祖洪武實錄》卷二三九,洪武二十八年六月壬申。。由此可見,明代通過“教化為先”之策,使土司子弟深曉內地文化,這樣土司可以直接參與科舉擔任流官,進而放棄了土司職務,此可以視為“和平改流”的內容之一。《萬歷野獲編》卷三十載,貴州麻哈州宋儒“為麻哈州世襲土同知,冒北直隸定州籍登第”,為“隆慶辛未進士”,“入為京朝近吏”,“為禮部主事”等。又載,“萬歷乙未進士喻政,貴州銅仁長官司人,登第后,奏長官李氏虐用其民”。《明史》卷三百十八《廣西土司》載,廣西田州土司岑瑛侄岑業,“少從中官京師,仕為大理寺副三司”。到了清代,土司子弟通過科舉入流官不少,有的還直接中了進士。如貴州黔東南的清江廳鄧磨土司子弟楊瀾等人經過科舉考試,還中了舉人和進士等[11]。

需要注意的是,1912年,隨著“中華民國”的建立,土司制度依附的封建王朝不存在了,為了邊疆地區的穩定,民國政府采取了逐漸廢除之策,如廣西南丹末代土司莫泌死后無嗣,1907年,旁支莫浦進入桂林土司學堂學習,準備畢業后承襲。但是,民國政府成立后,他一直沒有獲得承襲[9]182。1915年8月3日,廣州巡按使張鳴歧在呈大總統文中說,廣西“現計各土司之派員彈壓者,已居十之八九,而土司世襲之例早經破除”[12]556。方國瑜先生言,“明代云南邊境土司,以六慰轄境為最廣,陵夷至今,僅車里宣慰使司猶在界內。民國以來,治理漸密,初設行政區,既而改為縣,與內地不殊,人文蔚起,已骎骎日進也”等[10]556。從上可見,民國時期,土司制度已名存實亡了。需要注意的是,由于民國時期特殊的歷史背景,生息在邊遠地區的土司后裔,直到新中國成立后才被廢除。如川西的瓦寺宣慰司、綽斯甲布宣撫司、黨壩長官司等,有的還成了中華人民共和國地方管理的重要人物。如松岡長官司末代土司蘇希圣擔任過阿壩州農牧處副處長[13]24,卓克基長官司末代土司索觀瀛,新中國成立后任阿壩州副州長、國家民族事務委員會副主任、全國人大代表[13]26,梭磨末代土司末蘇水利,新中國成立后曾擔任四川省政協常委[13]27等等。這一類型的改流,因為性質特殊,還敬請引起學界關注,刊發重量級論文對其加以討論。

總體而言,明清西南土司“和平改流”的特點有三:其一是改流方式是不流血的“和平改革”,沒有發生大規模的戰爭,被改流區社會秩序穩定。其二是和平改流的類型較多。其三是和平改流區域以雍正朝湖廣西部地區最為典型。而在一些邊遠民族地區的土司,直到中華人民共和國成立后,才逐漸被廢除,有的土司后裔還被任命為國家地方官員,參與新中國建設。因此明細其間的歷史進程,深入探討“和平改流”的原因就顯得甚為重要了。

二、和平改流的原因

如前文言,明清時期西南地區的改土歸流為朝廷在土司制度規范下,對土司實施有效管理的重要舉措。根據朝廷實施改土歸流的背景、土司違法性質,故和平改流的原因也互有差異,大致可以從國家對土司的法制管理、土司土民的國家認同、武力改流的余威等方面得到體現。

(一)國家對土司的法制管理

土司制度是元明清時期規范的民族政治制度,土司有罪,也與流官一樣要受到懲治。《大清會典》卷四十七《吏部》載,凡土官犯有下列罪行之一者,嚴懲不貸:(1) “野苗擄掠百姓,該管土官隱諱不報者”。(2) “土官嚇詐部民,肆意侵害者”。(3) “失察逃人者”。(4)“土官管轄之熟苗為盜,該土官明知原縱者”。(5) “養盜殃民者”。(6) “苗眾聚眾行劫、侵犯城池失察者”等。諸如此類,一應受懲,或杖、或降、或革、或枷、或囚、或流徙、或罪死等。

前文提及的黔中金筑土司“乞請歸流”事宜,其實亦是與中央王朝對土司的法制管理緊密相連。通查明清有關典籍,現將金筑土司內外情況梳理如下:“明嘉靖三十一年(1552),金筑賊阿季叛”①(道光)《廣順州志》卷五《武備志》。。隆慶二年(1568)五月辛亥,金筑安撫司境“先是廣西泗城儂夷黃豹、黃豸等據貴州程番府麻響、大華等司,時出擄掠,官軍剿之,豹等遁去……者貢、翁忙等寨,四通賊路,舊有金筑司交馬一哨,以寇亂廢,道梗不行”②《穆宗隆慶實錄》卷二十,隆慶二年五月辛亥。。萬歷三年(1575) 四月甲申,“貴州(金筑司轄) 麻響、大華二司漏賊阿科,糾合董昂耙等焚劫大華、右陽等處”③《神宗萬歷實錄》卷三七,萬歷三年四月甲申。。萬歷三十三年(1602),官軍征剿山苗路苗,“定番、金筑二地,以僻在一隅,未及懲創。故金筑有翁忙、者貢之屬,儲練毒努強標,貫胸應手,中一斃三,安撫土舍金大章不能制”[14]4-5。萬歷三十七年(1609)二月乙未,“仲賊阿牙等作亂,定番、金筑間殺略頗慘”④《神宗萬歷實錄》卷四五五,萬歷三十七年二月乙未。等等。

明末時,政治腐敗,地方官吏在輔助金筑土司平定內亂中,還妄殺貪功,激變境內夷民,為民眾所恥。《神宗萬歷實錄》卷三七載,在平息阿科等人事件中,“指揮嚴鸞激變夷民,輕動大眾,妄殺貪功”等。在此情況下,金筑土司如不“乞請改流”,其后果自想而知。再查康熙、乾隆、嘉慶《一統志》載,“胡桂芳,金溪人。萬歷中,以右副都御史巡撫貴州。金筑安撫土舍金大章,與其黨為亂,桂芳遣兵擊破之。賊懼,求納地,乃改為廣順州,設流官撫治,而以大章為土官知州,不治民事,一方遂定。”可見,萬歷年間朝廷對金筑土司改流事宜的記載,該土司“乞改土歸流”的原因是該土司無法駕馭土司內外困境,加之明朝內部腐敗,金筑土司如不“乞請改流”,已經到了被懲罰的邊緣。因此,金筑土司自愿申請“改土歸流”,其實是擺脫困窘的最好辦法。

(二)土司、土民的國家認同

明清中央王朝通過與土司的交往,認為必須提高土司對國家的認同,以達國家穩定之目的。朱元璋曾言,“朕受天命為天下主十有五年,而烏蒙、烏撒、東川、芒部、建昌諸處酋長桀驁不馴”。又言,“在漢武帝時,始得西南夷,終兩漢之世,叛者十次”。“唐太宗時,云南自守,至高宗時始入貢,朝廷待重,反生侮慢。唐前后凡九加兵,戰屢不勝,唐終不能馭。元世祖親下云南,令親王鎮守之,終元百年間,前后七叛”⑤《太祖洪武實錄》卷一四九,洪武十五年二月丙寅。。明太祖多次強調,“朕觀云南諸夷叛服不常,蓋以其地險而遠,其民富而狠也,馴服之道,必寬猛適宜”。“朕惟治國以教化為先,教化以學校為本”,“古昔帝王育人材,正風俗,莫不先于學校”,“宜令郡縣皆立學校,延師儒,授生徒,講論圣道,使人日漸月化,以復先王之舊”。故太祖朱元璋敕國子監官曰,“移風善俗,禮為之本,敷訓導民,教為之先。故禮教明于朝廷,而后風化達于四海。今西南夷土官各遣子弟來朝,求入太學,因其慕義,特允其請耳。爾等善為訓教,俾有成就,庶不負遠人慕學之心”。洪武十五年(1382)十一月甲戌,朱元璋對普定軍民府知府者額說,“王者以天下為家,聲教所暨無間遠邇,況普定諸部密邇中國,慕義來朝,甚可嘉也!今爾既還,當諭酋長,凡有子弟皆令入國學受業,使知君、臣、父、子之道,禮樂教化之事,他日學成而歸,可以變其土俗同于中國,豈不美哉”⑥《太祖洪武實錄》卷一五○,洪武十五年十月甲戌。。又言,“邊夷土官,皆世襲其職,鮮知禮義,治之則激,縱之則玩,不預教之,何由能化?”⑦《太祖洪武實錄》卷二三九,洪武二十八年六月壬申。并規定“土官應襲子弟悉令入學”,“如不入學者,不準承襲”等。這樣的教育模式,無疑就提升了土司對國家的認同。如金筑土司被改流后,該土司家族后代多次任廣順州土知州職,后人亦盡力報效明廷。如金燦任“廣順州土知州”時,遇“安邦彥之難”,與“知州鄭鼎,吏目胡士統固守”,為明殉節[15]239。

清初湖廣土司眾多,他們“各司其地,供職輸將,與流官無異”①(乾隆)《永順府志》卷首《上諭》。。加之土司境內各族居民向化朝廷,“不時擁入內地,迫切呼號,皆愿改土為流”②(乾隆)《桑植縣志》卷一《建置》。。《永綏廳志》卷七載,永綏“六里土民,至雍正八年(1730)而歸化。然其先隸版圖,請流官,誠懇固至。自康熙以前,屢見于奏報,屢議而未行”。 但湘良《湖南苗防屯政考》載,“桑植保靖土司肆虐,漢土苗民,受其茶毒,皆愿改土歸流”等。又如云南猛緬休致土司奉廷征,因其父子“肆意苛虐。又勾通緬莽,潛蓄異圖。(領地內)五十村寨土民波巖遮耐等呈請改土歸流”③《清高宗實錄》卷二四八,乾隆十年九月癸酉。等等。從上可見,隨著明清朝廷對土司地區的經營,土司境內土司土民已“向化”朝廷,這也大大推進了改土歸流的進度。

(三)武力改土歸流的威脅

對于改土歸流,學界大都是從武力展開研究,其實這些武力改流的余威對各土司震懾很大,也是促成土司“和平改流”的原因之一。(乾隆) 《永順府志》卷首《上諭》載,隨著雍正朝改土歸流的推進,“永順土司彭肇槐,格慎小心,恭順素著……據湖廣督撫等奏稱,彭肇槐情愿改土歸流,使土人同沾王化。朕意本不欲從其所請,又據辰沅靖道王柔面奏,彭肇槐實愿改土歸流,情詞懇切,朕念該土司既具向化誠心,不忍拒卻,特沛殊恩,以示優眷”。又載,“雍正五年(1727),保靖司彭御彬骨肉相殘,桑植司向國棟暴虐不仁,均令其納土,改設流官。時鎮筸總兵楊凱由桑植率兵赴保靖彈壓,道經永順,諭肇槐納土,肇槐懼,率其子景煌,獻土投誠”。(民國) 《永順縣志》卷十五《職官二》“土司”項載,“開疆拓土,原為世宗本心,又有楊凱、王柔等逢迎之,肇槐于此雖欲不歸流不可,推其意,以為負固不服,必遭滅族之患,似不若掩耳盜鈴,尚得恭順虛譽也,而況有世襲微職乎?”可見,彭肇槐的自請改流并非出自“自愿”,純粹是形勢所使然。

又如前文言及的廣西泗城土知州岑映宸亦屬武力威脅下的和平改土歸流。(咸豐) 《安順府志》卷三十一《文名宦總部》載,“雍正五年(1727)三月與貴州楊天口會湖廣總督邁柱,討平黎平繆沖花苗。會侍郎李撥、廣西巡撫韓良輔于安籠議剿泗城。泗城土知州岑映宸懼,乞改土歸流,乃革映宸官,安置浙江”等等。

三、“和平改流”善后舉措

土司是朝廷命官,“和平改流”又是相對于“武力改流”而言,故改流善后的目的是要有利于地方社會穩定、文化交流、經濟發展等,舉措涉及對土司及其子弟的優待政策,土司裁革后能否復職、土司區的處理等。

(一)土司安置

“和平改流”與“武力改流”的不同,就土司安置而言,首先就要考慮被改流土司的優待等。如萬歷二十九年(1601)對黔北播州土司改流后,朝廷對支持“平播之役”的黃平安撫司、草塘安撫司、真州長官司、播州長官司、白泥長官司、余慶長官司、重安長官司、容山六長官司等,以及播州土司屬下的“田、張、袁、盧、譚、羅、吳”等七姓,為了地方穩定,朝廷采取讓其在地方繼續任職的做法。《神宗萬歷實錄》卷三五八亦載:“播州諸司均奉我正朔,渠魁既戮,中有率先歸附者,即宜分別錄取,以真州長官改為該州土同知,副長官即為土判官。江外諸司安撫與正長官即為土縣丞,副長官為土主簿,同知羅氏即為新府土知事。其上赤水里、下赤水里,仁懷里、安、羅二村頭目,授以鎮撫、總旗等職銜。”值得注意的是,在明清兩代實施改土歸流后,通常都要將被罷廢土司的親族和族人中有能力的人,委任為土知府、土知縣、土縣丞、土通判等,此處的“土”已經不是指擁有土司職權的前土司了[16],故敬請讀者注意。

萬歷四十年(1612),黔中金筑土司和平改流后,朝廷賜其土知州職,還可以世襲。《神宗萬歷實錄》卷四九三載,“大章改授土知州名目,仍加以四品服色。子孫承襲”。《明史》三百十六《金筑安撫司》亦載,“授大章四品服色,不許管事。子孫承襲,隸州于貴陽府”。(道光) 《廣順州志》卷六《職官志》亦載,明廣順州“服色土知州”有“金鏞、金大章、金燦、金湯立”等。(民國) 《貴州通志》“人物志”載,“廣順州土知州金燦”等。“知州”,明清固定官職,官屬有同知、通判,分別掌財政、刑法、治安等,官銜從五品。“土”僅是表示官員身份而已,然金氏改流后,其后人還能“加以四品服色圖知州”。足見金筑土司家族在改流后地位之高。另一個自愿歸流的土司,永順宣慰使彭肇槐,朝廷不僅正式將他封為伯爵,還發放了安家費,子孫后代同樣可以世襲充任參將,彭氏后裔的貴族待遇,幾乎是與清廷相始終。

值得一提的是,此類改土歸流,朝廷對留住原土司區的土司子弟,嚴格規定其不準干預地方事務,如金筑土司改流后,規定“不許管事”。廣西泗城土司改流后,鄂爾泰請求“將映宸之弟、武舉岑映翰賞給八品頂戴,仍居泗城,量給田產奉祀,不得干預地方生事”等等①《清世宗實錄》卷六十,雍正五年八月二十日。。從資料可見,“和平改流”僅僅是廢除了土司職權和將其領地納入了流官統轄,但依然享受貴族待遇。同時那些被“和平改流”安置異地的大土司子弟,朝廷規定不準其返回故里,子弟考核一律按照內地考核。乾隆七年(1742)七月壬戌,禮部議準江西巡撫陳宏謀疏稱,“江省現有高若璠、刁光煥、楊大業、李繩,系滇、黔等省改土為流之土司,獲罪遷發來江安插,入籍為民。迄今十有余年,俱各安分執業,誦詩讀書,有志向上,實與俊秀無殊。請準其與本籍生童一體應試。再,改土為流之彭肇槐,已回江西本籍吉水縣,所有子弟,亦應一體考校”。從之②《清高宗實錄》卷一七○,乾隆七年七月壬戌。。

(二)和平改流的土司因特殊情形有的還可以恢復土司職

關于被改土歸流的土司能否恢復事宜,早在明清典籍已有記載③《清圣祖實錄》卷一一三,康熙二十二年十二月十一日。。但在特殊時期,對于被和平改流土司后裔,鑒于其當時社會內部情況,以及土司本人的態度,朝廷也能恢復部分土司職。如清代黔東南“邛水司副長官袁氏,該司副長官三奇于雍正五年(1727)以疏防革職”④(清)羅繞典:《黔南職方紀略》卷八《土司下》。。邛水位處今清水江下游,為黔東南苗疆“生界”的前沿。該土司被裁革時,正處朝廷大規模改流和開辟黔東南苗疆“生界”之時,就得依賴深悉苗情的地方土司以推行開辟苗疆的進度。擬化解因文化沖突激變成大事。(康熙) 《貴州通志》卷三十《蠻僚》載,九股黑苗在興隆衛凱里司,“明時常嘯聚稱亂,阻絕往來,為大道之患”。此處的“大道”即湖廣通黔入滇道。“大道之患”即言朝廷如對黔東南苗疆一旦處理不當,就會影響朝廷對西南的經營。然在雍正朝開辟苗疆過程中,邛水司副長官袁三奇積極充當方顯翻譯,在方顯開辟清江、九股地時功勞卓著,朝廷又恢復了其副長官職銜。方顯著《平苗紀略》一書載,雍正六年(1728)四月,“顯率邛水司副土官袁三奇赴挨磨、者磨等寨。彼見梁上歸誠,莫不傾心向化。就撫者凡八寨,合榔如梁上。而北岸之苗悉平。令各寨編立保甲,輸納錢糧。苗曰:‘唯命’。此招撫清江北岸各寨情形也”等等。基于此,雍正“九年(三奇)子周佐襲,又數傳至士信”⑤(清)羅繞典:《黔南職方紀略》卷八《土司下》。。

(三)建立流官府州縣

弱化土司權限,置立流官行政區,派駐流官對其加以管理,也可視為“和平改流”的特點。《神宗萬歷實錄》卷三五八載:“命分播地為二郡,以關為界,關內屬川,關外屬黔,屬川者曰遵義,屬黔者曰平越。遵義領州一,曰真安;縣四,曰遵義、綏陽、桐梓、仁懷。平越領州一,曰黃平;縣四,曰湄潭、余慶、甕安、安化。”以上諸縣有的就是萬歷對播州改流后的土司地,如白泥長官司,元為白泥蠻夷軍民長官司屬播州宣撫司。洪武十七年(1384)改置白泥長官司,萬歷二十九年(1601)省入余慶縣。草塘安撫司,元為舊州草塘蠻夷軍民長官司屬播州宣撫司。洪武十七年(1384)改置草塘長官司,萬歷二十九年(1601)省入甕安縣。重安長官司,永樂四年(1406) 置重安長官司,來屬播州宣慰司,萬歷二十九年(1601)省入甕安縣。容山長官司,洪武年間置容山長官司,來屬播州宣慰司,萬歷二十九年(1601)省入湄潭縣。黃平州,元為黃平府屬播州宣撫司。洪武七年(1374)改置黃平安撫司,萬歷二十九年(1601)改置黃平州,改屬平越軍民府等。

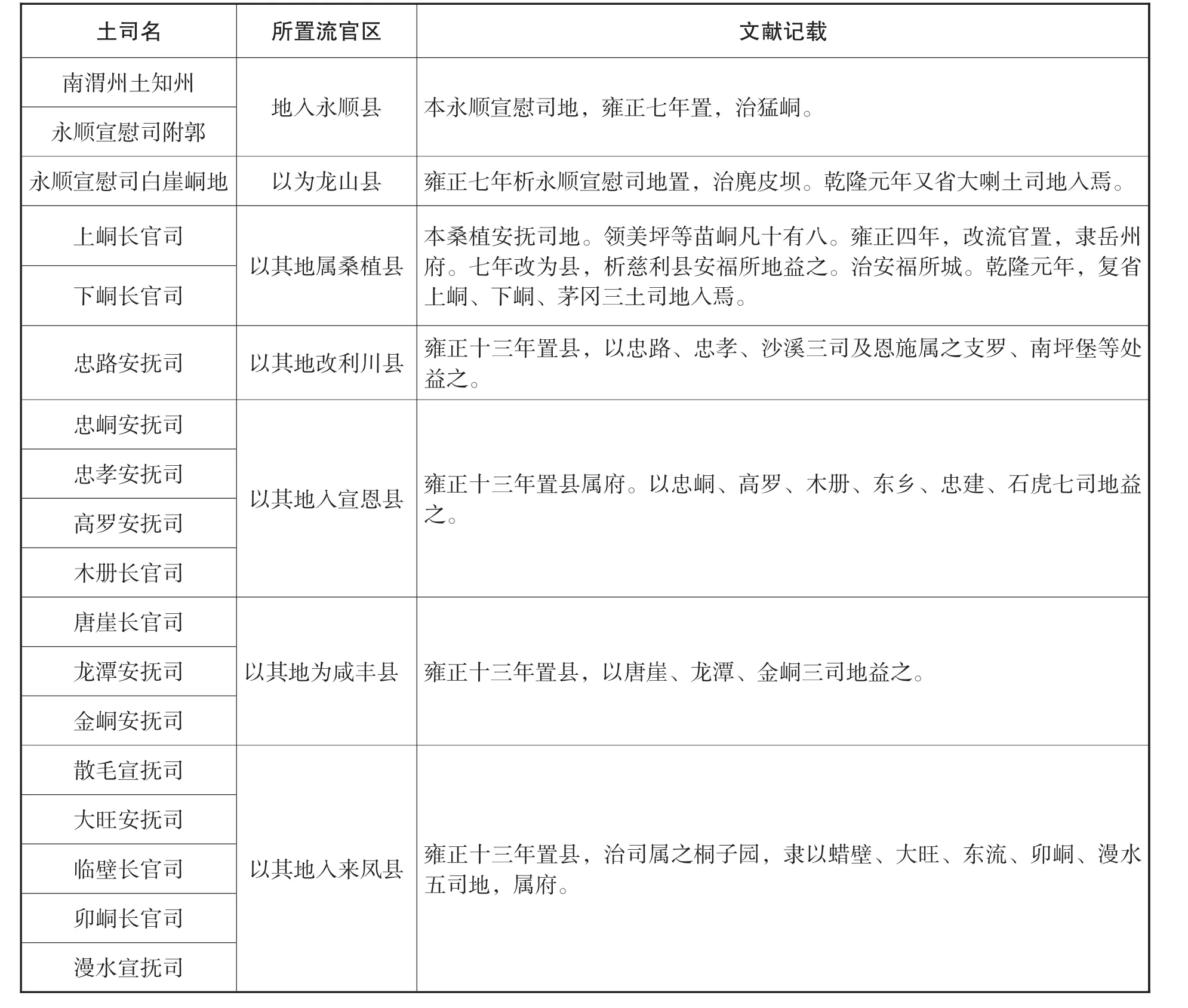

萬歷四十年(1612),金筑土司和平改流后,朝廷就其領地置廣順州。雍正朝湖廣被和平改流土司區,就其土司領地置永順縣、龍山縣、保靖縣、桑植縣、咸豐縣等,具體見表2:

表2 清湖廣“和平改流”流官區設置概略

改土歸流就是要削弱土司職權,就其領地置流官區,當視為改土歸流標志性舉措之一。值得注意的是,原先被改流的土司依然可以在各流官府州縣內部擔任要職,還享有貴族待遇。對于遷往異地安置的土司,政治上雖失去了土司特權,但經濟生活還給予安排,享受貴族待遇。《五溪蠻圖志》第四集《五溪兵事》載,“永順宣慰司彭肇槐獻土,并請歸江西籍。(雍正)六年(1728)奉旨著授肇槐為參將,以新設流官補用,并世襲拖沙沙喇哈番之職,賜銀一萬兩,聽其歸籍立產”等。正因為有這樣的優惠,故一些違法土司也想通過此類途徑免除朝廷的懲罰。如桑植下峒長官司向鼎晟違法后,“請效永順土司之例改土歸流。奉諭,不允”[17]310。對此類現象應該引起學術界注意,并加以綜合研究。

總體而言,“和平改流”由于不是采取暴力手段進行,對土司進行安撫,改土歸流的土司及其子弟仍享受貴族等待遇,故有利于地方社會的穩定、經濟發展、文化交流等。近年來,一些學者凡言改土歸流,首先想到的就是土司不法,土司制度是落后的政治制度,就應該被流官制度代替。從上文內容來看,其實土司、土司制度、改土歸流等內涵甚為豐富,這些都需要我們結合元明清西南形勢,對有涉土司的檔案、正史、方志、鄉土文獻進行系統搜集、整理和研究,然后才能做出正確的回答,以真正推動土司學的發展。

四、余 論

從上可見,“改土歸流”是土司制度下朝廷依法管理土司的常態舉措[16]。對于自愿“改土歸流”的土司,朝廷還要給予土司本人及其后繼者優待,內容涉及土司貴族身份,充任各流官府州縣土知州等,原先給朝廷的貢茶、貢馬職責,依然照例延續。因此展開明清時期“和平改流”研究,對于豐富和完善土司學,多層次認識土司制度、土司性質有著重要意義。展開土司學研究以下問題還得引起學界注意:

(一)注意多層次跨學科的土司學研究。就今天而言,土司制度研究較以前任何一個時期,參與的學者更多,研究的領域更大,涉及的學科更廣,具體涉及歷史學、邊疆學、考古學、民族學、社會學、法理學等。如近年在貴州整理出版的清水江土司文書,內容關涉國家治理、林木貿易、民族互動、環境變遷諸多方面,單憑哪一個學科都無法窮盡其間的內容。因此需要多學科學者的互動交流,進而推動土司學多層次研究發展。

(二)注意土司宏觀問題與細節問題的整合研究。歷史學研究的學術發展史證明,越是宏觀的理論體系,越難以經受時間和學術的檢驗。近年來,土司學研究從宏觀方面展開了諸多總結性研究,但對土司一些細節問題仍感關注不夠,進而影響了土司學的理論探討。就宏觀研究的土司學而言,其實都是建立在一個個土司細節問題研究基礎上的,宏觀土司學理論的提出,需要有關土司細節問題研究的深入和具體探討。《抗日戰爭》一書言,歷史研究最怕的是沒有細節問題研究支持的總結,“歷史一旦被總結,就(可能)會被扭曲;只有翻開歷史的細節,才能看到真相!”土司研究在100余年歷史進程中,受到時局的左右,存在諸多缺陷,故要推動土司學的研究,需注意宏觀與微觀、時代特點與土司研究,推動細節問題的深入,才有可能真正推動土司學的研究。

(三)注意大傳統文獻與鄉土文獻整合研究。長期以來,歷史學研究對檔案、正史文獻使用甚多,強調的亦最多,但對地方志、私家著述,甚至近年來規模出版的鄉土文獻卻關注不夠,一定程度上制約了對土司制度、土司等問題的研究。如近年出版的《清水江文書》,涉及土司內部管理活生生的資料甚多,下摘抄幾份文書如下,以供大家參考。如《貴州黎平府龍里長官委任佳池寨鄉約狀》載:“署貴州黎平府龍里長官司正堂楊為給委鄉約以端責成事,照的佳池寨路通河道公事殷繁,不有鄉耆,難以統率。茲查爾姜佐章為人誠實,辦事公平合行,給委為此牌,委爾姜佐章執照,俟后凡有公務,務須上緊辦理,不得委靡不前,亦不許勾唆詞訟,欺壓善良。經發覺,決不姑寬,凜慎毋違須至委牌者。右牌委佳池寨鄉約姜佐章。此準乾隆十五年九月二十日。”[18]6此份文書涉及問題有三:其一是雍正朝開辟黔東南苗疆后,還大規模的啟用中下級土司管理地方事務,對于流官府州縣的穩定發揮了直接作用。其二是土司是國家地方管理的精英,開辟苗疆后,朝廷還按照土司自署官原則,讓土司管理其內部事務。其三是土司內部管理有一套不同于流官管理的系統,土司內部可以直接任命土司轄境內職官,對于土司內部,甚至對于流官府州縣的穩定有著積極意義。值得注意的是,如果土司內部管理不善,土司內屬民也可以越級直接將其報告給相應的府州縣流官,如《乾隆二十三年十月□□日姜甫臣等具報單》載:“具報單龍里司屬家池寨民姜甫臣、(姜)甫材,起奉、彩臣、明宇等報,為抗租口打劫搶拾物事,情因民等歷代以來,各有山場界至,或種茶,或栽杉,或種地,各管各業,各種各境,并無別人爭持。無奈中仰寨陸良海等越界強種民等山場,蓄栽茶油樹,民等屢年向山收租,毫無議論,哭于本年十月初一日,民等往山收租。遭中仰寨陸良海統領多人圍民等,在地亂打行兇,現有形場可據,并搶秧蘭口袋帽簷等項,盡搶一空,似此不法之人,將來后患無底矣,只得報明。”[18]1

從上可見,傳統的大文獻一般反映的是具體事實歷史背景、過程和結果,而難以反映土司制度下土司內部活生生的土司管理事宜,以及土司對國家具體政策的反映,因此,諸如《清水江文書》這樣的鄉土文獻,應該引起學界注意。

[1]楊庭碩.人群代碼的歷時過程——以苗族族名為例[M].貴陽:貴州人民出版社,1998.

[2]龔蔭.中國土司制度[M].昆明:云南民族出版社,1992.

[3]李世愉.清雍正朝改土歸流善后措施初探[J].民族研究,1984(4).

[4]李紅香.金筑土司發展概況及“乞改土歸流”原因探微[J].西南邊疆民族研究,2017(1).

[5]馬國君.論康乾時期西南邊政的決策調整——以“驅準保藏”之戰為轉折點[J].貴州民族研究,2010(1).

[6]李世愉.試論清雍正朝改土歸流的原因和目的[J].北京大學學報(哲學社會科學版),1984(3).

[7]談琪.廣西“改土歸流”的社會基礎[J].廣西民族研究,1984(2).

[8]﹝民國﹞貴州通志:土司土民志[M].貴陽:貴州人民出版社,2008.

[9]黃家信.壯族地區的土司制度與改土歸流研究[M].合肥:安徽合肥工業大學出版社,2007.

[10]方國瑜.云南史料叢刊:第五卷[M].昆明:云南大學出版社,1998.

[11]馬國君.明代土司出任流官的途徑、原因及特點研究[J].廣西民族研究,2015(6).

[12]鐘文典,等.北洋“政府公報”的廣西資料:第二卷[M].南寧:廣西人民出版社,1998.

[13]趙宏.尋訪末代土司[M].拉薩:中國藏學出版社,2006.

[14]﹝明﹞郭子章.雕剿定番金筑仲夷疏[G]//長順文史資料:第3輯.貴陽:貴州人民出版社,1985.

[15]﹝民國﹞貴州通志:前事志[M].貴陽:貴州人民出版社,1987.

[16]楊庭碩,等.“改土歸流”:土司家族政治命運的轉型[J].中央民族大學學報(哲學社會科學版),2011(6).

[17]﹝明﹞沈瓉編撰,﹝清﹞李涌重編,陳心傳補編.五溪蠻圖志[M].伍新福,校點.長沙:岳麓書社,2012.

[18]張應強,等.清水江文書:第一輯:第10冊[G].桂林:廣西師范大學出版社,2007.

A STUDY ON THE BUREAUCRATIZATION OF NATIVE OFFICIALS IN MING AND QING DYNASTIES

Ma Guojun,Li Hongxiang

The bureaucratization of native officials is an important measure of the effective administration of Tusi in Ming and Qing Dynasties.According to the ways to achieve the goal,it can be divided into two types:a violent or a peaceful one.The latter mainly refers to the nonviolent means through which the imperial court abolishes the Tusi who accepts the new policy voluntarily,as well as who has done something illegal or has no heirs.Then,the imperial court will set administrative divisions and send officials to govern.Finally,it achieves the administrative transformation from Tusi rule to official administration.The transformation is a peaceful reform and it benefits the stability of local society,economic development,and cultural exchanges.Therefore,the analysis of this process has great significance in enriching and improving the study of Tusi.

Tusi;the bureaucratization of native officers:national identification;Tusi system

袁麗紅﹞

【作 者】馬國君,貴州大學中國文化書院教授,博士。貴陽,550025;李紅香,浙江大學馬克思主義學院2016級博士研究生,貴州大學黨委統戰部講師。杭州,310028

K248【文獻識別碼】A

1004-454X(2017)06-0115-011

國家社科基金項目“明清時期土司制度與民族地區社會治理研究”(16BMZ021)。

① (咸豐)《安順府志》卷三十一《文名宦總部》。

② (同治)《增訂酉陽直隸州總志》卷十四《土官志》。