光催化二氧化鈦(TiO2)活性炭再生控制系統

趙 聰

(河南省機械設計研究院有限公司,鄭州 450001)

光催化二氧化鈦(TiO2)活性炭再生控制系統

趙 聰

(河南省機械設計研究院有限公司,鄭州 450001)

對光催化二氧化鈦(TiO2)活性炭進行了分析,利用光催化二氧化鈦(TiO2)活性炭的再生機理,提出了光催化二氧化鈦(TiO2)活性炭的制備方法及光催化二氧化鈦(TiO2)活性炭再生控制系統的設計實現過程,論述了控制系統硬件原理,對TGS2600空氣質量傳感器電路、活性炭換層控制單元、再生用TL-D 15W/10紫外燈控制單元進行了描述和方案設計,對軟件設計流程進行了討論和說明; 在光催化二氧化鈦(TiO2)活性炭再生控制系統,利用再生過程紫外燈光照強度連續監測及動態在線調整,結合程序計算反饋調整,運用碳層連續換層設計,使得 光催化二氧化鈦(TiO2)活性炭的再生效率好,光催化二氧化鈦(TiO2)活性炭再生控制系統對其它的類似設計提供了借鑒。

光催化;二氧化鈦(TiO2);活性炭;再生

0 引言

活性炭是一種多孔材料,具有極其發達的空隙結構和極大的比表面積,它作為一種優良吸附材料被廣泛的應用于液相領域和氣相領域,在氣相領域可廣泛應用于煙氣脫硫脫硝、汽車尾氣凈化、室內空氣凈化、防毒面具的毒氣防護、工業有機蒸氣和有毒化合物的去除等,而且可以在化工領域中可作接觸催化劑及催化劑載體[1]。

國內工業發展和城市建設日新月異,經濟快速發展的同時也破壞了我們賴以生存的環境,尤其是水污染、空氣污染已經嚴重影響了日常的健康生活,為了能改善室內環境的空氣質量,各種空氣凈化系統就應用而生了。

將空氣凈化系統活性炭濾網的活性炭,由普通的柱狀或顆粒活性炭,替換成光催化二氧化鈦(TiO2)活性炭,當光催化二氧化鈦(TiO2)活性炭吸附接近飽和時,由光催化二氧化鈦(TiO2)活性炭再生系統控制將吸附在光催化二氧化鈦(TiO2)活性炭中的各種有機物質分解成H2O和CO2,從而讓空氣凈化系統的光催化二氧化鈦(TiO2)活性炭濾網永久使用無需更換。

1 再生機理

2 光催化二氧化鈦(TiO2)活性炭制備方法

圖2 傳感器單元電路圖

二氧化鈦(TiO2)用5~10 nm的銳鈦型二氧化鈦,活性炭用粒度為325目比表面積(BET)大于1 500 m2/g的粉狀物理法活性炭,將粉狀活性炭與羧甲基纖維素鈉改性粘結劑按一定比例混合,在練泥機內充分攪拌混合均勻后,用單螺桿擠出機擠成2 mm直徑活性炭柱;活性炭柱在200 ℃真空干燥箱中烘干2小時后,強度達到98%以上;將此活性炭柱,在二氧化鈦(TiO2)分散液中用超聲波浸漬(超聲波頻率為28 MHz、浸漬時間30分鐘、浸漬溫度40 ℃),浸漬完成后,將活性炭柱干燥處理后,在600 ℃下煅燒30分鐘得到光催化二氧化鈦(TiO2)活性炭[6]。

由此工藝制成的光催化二氧化鈦(TiO2)活性炭,強度大于98%,比表面積大于1 500 m2/g具有優良的吸附特性和光催化特性。

3 控制系統設計

光催化二氧化鈦(TiO2)活性碳再生控制系統,主CPU芯片選用:C8051F500;空氣質量傳感器選用:日本FIGARO公司的TGS2600傳感器;紫外燈選用:飛利浦(PHILIPS)TL-D 15W/10 UVA 365 nm[7]。

3.1 控制系統硬件原理

C8051F500芯片為8位51內核結構,主頻最高達到50 MHz,片內集成12位逐次比較型A/D轉換器,最高采樣頻率為200 KPS,片內自帶參考電壓,集成可復用的GPIO接口、URAT、LAN、SPI、CAN等接口,片內集成64 K FLASH ROM空間,自帶4 K XRAM。

控制系統硬件原理如圖1所示。

圖1 硬件原理圖

3.2 TGS2600空氣質量傳感器單元設計

光催化二氧化鈦(TiO2)活性炭再生控制系統中,再生模式下判定再生過程的唯一判據是活性炭吸附量,而活性炭吸附量的計算,需要精確的檢測進入光催化二氧化鈦(TiO2)活性炭濾層前的空氣質量濃度和通過后的空氣質量濃度。

空氣質量傳感器選用日本FIGARO公司的TGS2600傳感器,傳感器敏感材料是金屬氧化物SnO2,在傳感器內部,電子流經過SnO2微晶的結合部位(晶粒邊界)。在晶粒邊界,吸附的氧形成一個勢壘阻止載流子自由移動,傳感器的電阻即緣于這種勢壘,當還原性氣體出現時,帶有負電荷的氧的表面濃度降低,導致晶粒邊界的勢壘降低,從而使傳感器的阻值減小,達到檢測氣體濃度的目的。

TGS2600空氣質量傳感器單元電路如圖2所示。

在傳感器接口電路中,TGS2600傳感器的檢測輸出電壓和驅動電壓同時采集,經電壓跟隨器后,將兩個電壓進行比較,通過一級放大電路,將采樣信號調制,再接入一級鉗壓電路和濾波,保證C8051F500采集端口ADC管腳采集到的電壓在0~3.3 V間且信號穩定。

3.3 光催化二氧化鈦(TiO2)活性炭換層控制單元

光催化二氧化鈦(TiO2)活性炭再生控制系統,需要將光催化二氧化鈦(TiO2)活性炭在再生過程中,進行碳層轉換,讓近光層的活性炭與遠光層的活性炭進行互換,從而保證再生的效果。

3.4 TL-D 15W/10紫外燈控制單元

光催化二氧化鈦(TiO2)活性炭再生過程中,光照強度直接關系再生效果與速度,因為單位時間和單位體積內有效光子數是影響反應速度的直接因素,光照強度越高,單位體積內所接受到的入射光子數就更多,在光催化二氧化鈦(TiO2)活性炭表面所產生的自由基也增多,就能將吸附在光催化二氧化鈦(TiO2)活性炭空隙中的有機物和無機污染物更快的氧化成CO2和H2O等無害物質,從而使光催化二氧化鈦(TiO2)活性碳層轉換驅動電機選用12 V直流電機,控制電路帶正反轉驅動電路,電路中R7、D1、D4、N5構成電機保護電路,當直流電機出現過載保護、堵轉和外部線路短路時,保護電路啟動,切斷驅動電路,從而保護電機和設備。

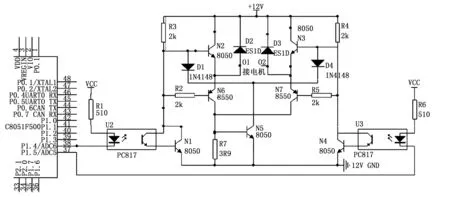

碳層轉換電機驅動電路如圖3所示。

圖3 驅動電路圖

炭的再生速度更快,再生效果更徹底。

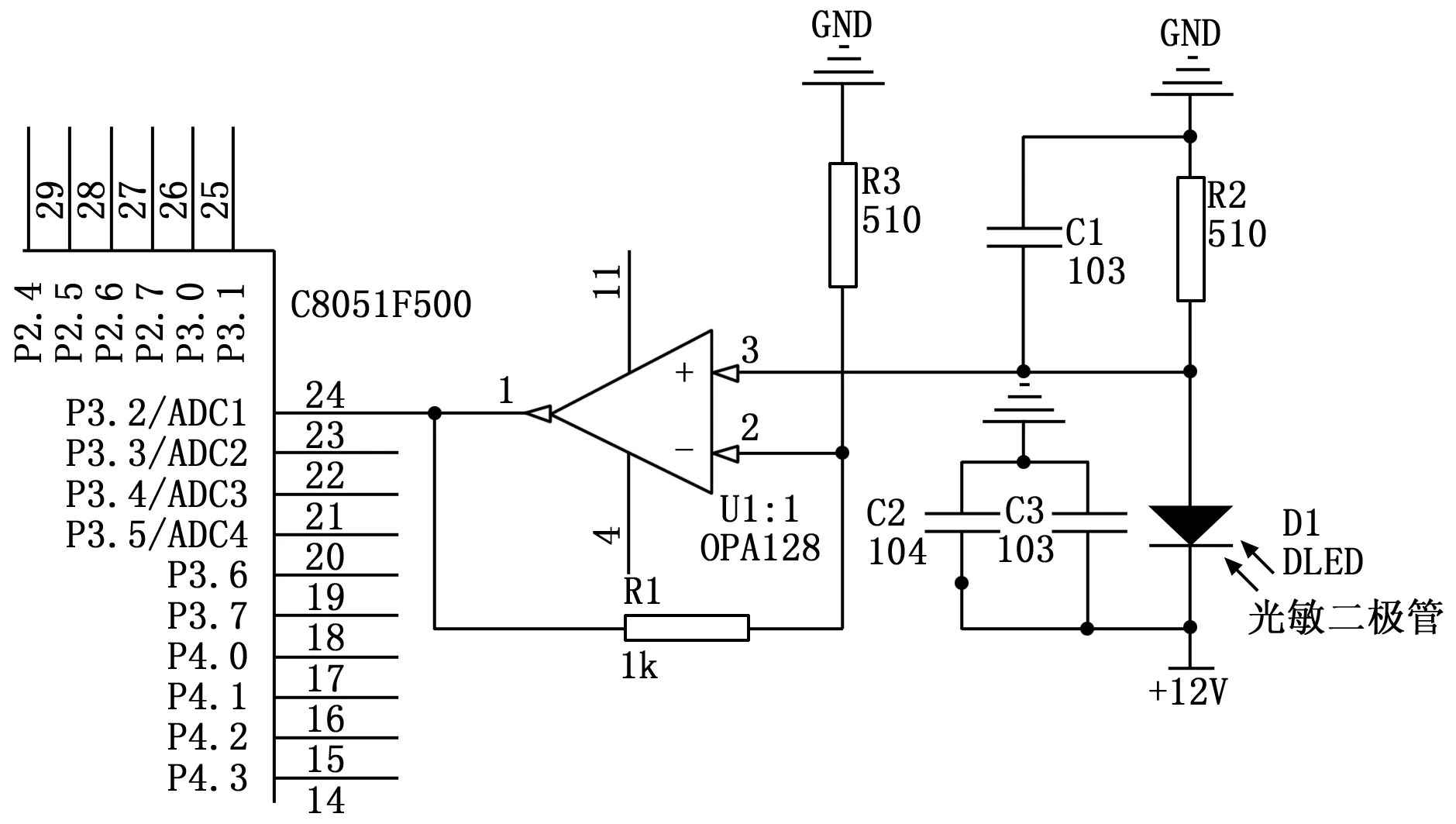

光催化二氧化鈦(TiO2)活性炭再生控制系統UV燈光強度檢測電路,如圖4所示。

圖4 檢測電路圖

UV燈光強檢測采用光敏二極管,由于光敏二極管的信號很弱,故采用高精度、高輸入阻抗的精密運放OPA128,將光敏二極管的信號放大后,再接入C8051F500采集端口ADC管腳采集運算,計算后的結果用于VU燈光照強度的反饋控制。

光催化二氧化鈦(TiO2)活性炭再生控制系統UV燈光強調制電路,如圖5所示。

圖5 電路圖

UV燈工作時需要較高的電壓,而且還要穩定才能產生波長恒定的光源,所以電路設計上用C8051F500的I/O端口P3.7和P4.0。

3.5 軟件設計流程

光催化二氧化鈦(TiO2)活性炭再生控制系統再生模式軟件設計和實現流程如圖6所示。

做控制端,控制開關管N3、N4的導通和截止,從而控制變壓器將電壓調制成UV燈所需的電壓;C8051F500的P3.6/PWM端口經過RC濾波、多級放大驅動后,與AD536計算的反饋的信號調制輸出控制UV燈的燈光強度。

當光催化二氧化鈦(TiO2)活性炭全部處于飽和狀態,即達到它的平衡吸附量a,即靜活度,根據朗格謬爾等溫線,在吸附作用時間ζ內,活性炭吸附量為:

X=aSLρb

式中,X為單位時間ζ內活性炭吸附量,a為凈活度重量%,S為光催化活性炭的截面積,L為光催化活性炭的吸附層厚度,ρb為光催化活性炭的堆積密度[8]。

圖6 軟件設計和實現流程圖

在控制系統軟件設計時,系統實時檢測并計算進入光催化二氧化鈦(TiO2)活性炭濾層前的空氣質量濃度A1,檢測通過光催化二氧化鈦(TiO2)活性炭濾層后的空氣質量濃度A2。

3.5.1 定時再生模式

在定時再生模式下,系統時鐘到定時時間,控制系統進入定時再生模式,控制系統開啟紫外燈,實時檢測活性炭吸附容量的變化,調整紫外燈的光照強度,保證再生效果。同時定時啟動活性炭換層電機,將活性炭進行換層,已經再生過的活性炭進入遠光層,未再生的活性炭換層到光照層,保證所有活性炭再生。

當活性炭吸附量檢定值W 3.5.2 智能再生模式 在智能再生模式下運行時,系統在T時間內,將空氣凈化系統的檢測風機運行頻率從正常運行狀態切換至檢測狀態,空氣凈化器的通風量將在T時間內提高N倍(一般為5倍)。由于活性炭吸附量在長時間吸附后,將呈現吸附速度變慢并趨于飽和的情況,所以在通風量增加的情況下,由于活性炭吸附速度變慢,在空氣通過活性炭濾層的穿透時間為無法將有機物完全吸附,系統的出口空氣質量濃度將增加,從而計算出過濾前后的空氣質量差值W并計算出光催化活性炭飽和吸附曲線下【0,T】時間內的積分,即為活性炭吸附量檢定值,用此檢定值和設定的活性炭吸附量的閾值W1(活性炭吸附量>50%)比較,如果W>W1,則控制系統進入智能再生模式,控制系統開啟紫外燈,實時檢測活性炭吸附容量的變化,調整紫外燈的光照強度,保證再生效果。同時定時啟動活性炭換層電機,將活性炭進行換層,已經再生過的活性炭進入遠光層,未再生的活性炭換層到光照層,保證所有活性炭再生。 當活性炭吸附量檢定值W 在通風柜內對光催化二氧化鈦(TiO2)活性炭再生控制系統進行吸附和再生性能測試。 在系統測試前,對光催化二氧化鈦活性炭取樣進行比表面積測試,再生控制系統工作一段時間再生模式啟動時,對光催化二氧化鈦活性炭取樣進行比表面積測試,再生完成后,再對光催化二氧化鈦活性炭取樣進行比表面積測試,從而分析光催化二氧化鈦(TiO2)活性炭再生控制系統的再生效果。 測試數據如表1所示。 光催化二氧化鈦(TiO2)活性炭再生控制系統在吸附和再生測試中,在兩種再生模式下,再生后的光催化二氧化鈦(TiO2)活性炭比較面積分別為1 480 m2/g、1 497 m2/g,光催化二氧化鈦(TiO2)活性炭的吸附性能恢復到再生前的水平,再生控制系統效果良好。 表1 測試數據表 國內工業發展和城市建設日新月異,經濟快速發展的同時也破壞了我們賴以生存的環境,尤其是水污染、空氣污染已經嚴重影響了日常的健康生活,為了能改善室內環境的空氣質量,空氣凈化系統將不可缺少。 本文所提出的 光催化二氧化鈦(TiO2)活性炭再生控制系統,將光催化二氧化鈦(TiO2)和活性炭通過特殊工藝處理制作后,結合再生系統的在線監測功能,利用再生過程紫外燈光照強度連續監測及動態在線調整,結合程序計算反饋調整,運用碳層連續換層設計,使得 光催化二氧化鈦(TiO2)活性炭的再生效果良好。 所以,光催化二氧化鈦(TiO2)活性炭再生控制系統對其它的類似應用設計有積極的參考作用。 [1] 姚仲鵬.空氣凈化原理、設計與應用[M].北京:中國科學技術出版社,2014. [2] 沈 毅, 任富建,劉紅娟.摻雜二氧化鈦(TiO2)的光催化性能研究[J].稀有金屬材料與工程,2006,35(11) :1841-1844. [3] 李娟紅, 雷閆盈, 王小剛.半導體二氧化鈦(TiO2)納米微粒膜光催化殺菌機理與性能的研究[J].材料工程,2006(S1):222-228. [4] 孫奉雨,吳 鳴,李文釗.二氧化鈦表面光學特性與光催化活性的關系[J].催化學報,1998,19(2) :121-124. [5] 劉守新,劉 鴻.光催化及光電催化基礎與應用[M]. 北京:化學工業出版社,2006. [6] 蔣建春.活性炭應用理論與技術[M]. 北京:化學工業出版社,2010. [7] 趙一丁.自動控制系統(第2版)[M].北京:郵電大學出版社,2007. [8]近藤精一,石川達雄,安部郁夫.吸附科學[M].北京:化學工業出版社,2006. Photocatalytic Titanium Dioxide (TiO2) Activated Carbon Regeneration and Control System Zhao Cong (Henan Machinery Design & Research Institute Co., Ltd.,Zhengzhou 450001,China) At present,analysis of photocatalytic titanium dioxide (TiO2) activated carbon is made by,using photocatalytic titanium dioxide (TiO2) activated carbon regeneration mechanism,Photocatalytic titanium dioxide (TiO2) activated carbon regeneration and control system design are proposed,The paper introduced the mechanism of TiO2 activated carbon regeneration、the preparation methods and design scheme of the control system;Puts forward a control system hardware principle、TGS2600 air quality sensor circuit design、activated carbon layer conversion control unit design、regeneration with TL - 15 w/D 10 uV lamp control unit design and software design,The above are discussed and illustrated. In the photocatalytic titanium dioxide (TiO2) activated carbon regeneration and control system,Using the UV light intensity continuous monitoring and on-line dynamic adjustment, In combination with feedback, Using carbon layer continuous change design,Photocatalytic titanium dioxide (TiO2) activated carbon regeneration efficiency is very high,This design provides a reference for other similar design. photocatalytic;titanium dioxide (TiO2);activated carbon;regeneration 2017-05-09; 2017-05-25。 趙 聰(1979-),女,河南新鄉人,碩士研究生,主要從事自動控制系統方向的研究。 1671-4598(2017)12-0073-03 10.16526/j.cnki.11-4762/tp.2017.12.019 TP273 A4 實驗結果與分析

5 結論