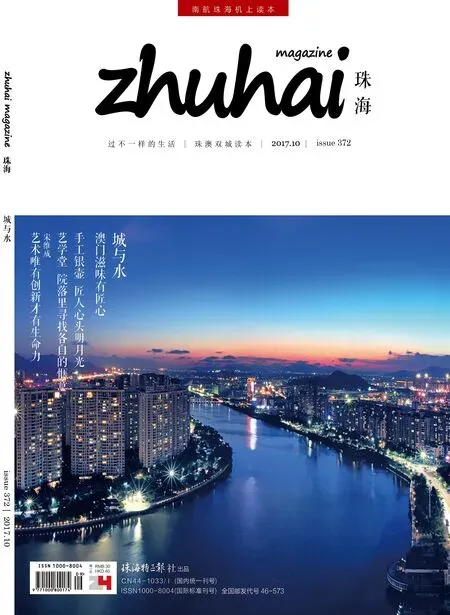

城與水

策劃 | 本刊編輯部 統(tǒng)籌 | 劉曉雪 編輯 | 薛珊 孫凱 圖|阮耀林 戴強 郭毅杰 吳聲述 謝儒偵 朱澤輝 朱開文 曾愛平 張福慶(部分圖片由采訪對象提供)特別鳴謝|珠海市海洋農(nóng)業(yè)和水務(wù)局

城與水

URBAN DEVELOPMENT AND WATER ECOLOGY

策劃 | 本刊編輯部 統(tǒng)籌 | 劉曉雪 編輯 | 薛珊 孫凱 圖|阮耀林 戴強 郭毅杰 吳聲述 謝儒偵 朱澤輝 朱開文 曾愛平 張福慶(部分圖片由采訪對象提供)特別鳴謝|珠海市海洋農(nóng)業(yè)和水務(wù)局

從一條河開始的城市故事

流經(jīng)城市的前山河,其在珠海境內(nèi)的干流河道只有短短的8公里多,但就是這一小段干流,卻成為了唯一流經(jīng)市區(qū)的河流,在很長一段時間內(nèi),也是沿岸居民最重要的灌溉、飲用水源。

1961年,珠海縣復(fù)置,縣政府駐地從曾經(jīng)的唐家改到如今的香洲。復(fù)置之初,前山河還是一個遠在郊區(qū)的普通河流,岸邊是豐茂的水草和大片的水田。1979年,這個邊遠的漁民小縣,因改革開放而一躍成為中國最受矚目的特區(qū)城市之一,珠海縣也升為珠海市。外商和資本的大量涌入,讓城市開始快速擴張,象征著城市發(fā)展的柏油馬路,快速延伸到了前山河東岸。中珠聯(lián)圍的修建,以及兩岸的圍墾依然在切割著前山河上游的灘涂河灘。城市西進,河道變窄,前山河逐漸變成了一條繞城而過的“門前河”。

從上世紀80年代后期開始,寬闊的河面已經(jīng)無法阻擋城市擴張的腳步,曾經(jīng)將渡船過河到東岸喝早茶視為進城的西岸村民,也開始享受城市西進的紅利,伴隨紅利而來的,還有城市擴張帶來的大量人口,和因為人口聚集所形成的環(huán)境污染。

同時,不斷推進的工業(yè)化浪潮也讓兩岸的農(nóng)田里生長出了林立的工廠,前山翠微工業(yè)區(qū)、南屏科技工業(yè)園等大小工業(yè)區(qū)在前山河兩岸相繼成立,工廠也如同雨后春筍一般快速填充著工業(yè)區(qū)內(nèi)沿河區(qū)域的優(yōu)良土地。

城市擴張、工農(nóng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展、流域人口的聚集,上世紀90年代后期,前山河卻成為這一切變化的承載者。生活排污、工農(nóng)產(chǎn)業(yè)排水,讓曾經(jīng)清澈蜿蜒的河道失去了往昔的光彩。沿岸亂搭亂建,河水變臟變臭,那時的前山河,是在以城市環(huán)境優(yōu)美而自豪的珠海人眼中,最不愿提起的痛。

2015年,珠海市成為全國第二批水生態(tài)文明建設(shè)試點城市,開始探索一條具有珠海城市特色的、以建設(shè)“水為脈絡(luò)、望山見水、人水和諧、山海相擁、陸島相望”的海濱山水城市為目標的城市水生態(tài)建設(shè)道路。

經(jīng)歷了渾水穿城的尷尬之后,從2005年開始,珠海拉開了整治前山河的序幕,十余年來,前山河整治歷經(jīng)了從兩岸沿線清拆到全流域整治,從封堵排污到追本溯源管控,從末端截污到污染源治理,從頭痛抓頭、腳痛抓腳的治污整改到立法與規(guī)劃的統(tǒng)籌保護。前山河整治路漫漫兮的歷程,展現(xiàn)著珠海人對愛水護水的執(zhí)著情懷,也成為珠海人癡迷于優(yōu)美環(huán)境的最好見證。

城市與水的和諧共生

2015年,珠海市成為全國第二批水生態(tài)文明建設(shè)試點城市,開始探索一條具有珠海城市特色的、以建設(shè)“水為脈絡(luò)、望山見水、人水和諧、山海相擁、陸島相望”的海濱山水城市為目標的城市水生態(tài)建設(shè)道路。

2016年7月,市人大常委會通過施行了《珠海經(jīng)濟特區(qū)前山河流域管理條例》,將7月28日設(shè)立為前山河保護日,并在前山河試點實施 “河長制”,珠海成為全省16個“河長制”先行試點地區(qū)之一,也成為水生態(tài)城市建設(shè)的“探路者”。

隨著各種政策措施相繼出臺,前山河治理堅實而扎實的推進著,對于生活在這座城市里的人來說,河水的顏色變化,和河邊臭味的變淡是他們衡量一座城市水環(huán)境最直觀的參考標準。

本期專題,我們拜訪了政府機構(gòu)的決策者和各級的執(zhí)行者,也走訪了一些受政策直接影響的機構(gòu)單位,我們更走進那些生活在前山河邊的人,和關(guān)注這座城市歷史人文的民間學者,他們或許沒有高屋建瓴的宏觀視野,但他們在一條河邊生活的故事,就是對這座城市水生態(tài)變化最好的注解。

水環(huán)境的變化,影響著這座城市里的每一個人,而在宏觀政策之外,我們每一個人的態(tài)度和行為,也決定了城市對水環(huán)境的態(tài)度,城市與水,因人而和諧共生。