九旬伉儷的西遷傳奇

王樂文 張丹華

62年前,位于上海的交通大學西遷,一大批胸懷報國之志的年輕師生從黃浦江畔踏歌西行,一路來到古城西安。

盛劍霓是第一批抵達西安的交大教師。她還記得推開房門的瞬間,看到行李已經(jīng)由后勤人員送了過來,就擺在屋子中間。她心中一暖,知道這個陌生的地方會成為未來的家。兩年后,丈夫鄭守淇從北京來到西安的新校園時,也難掩興奮。夫妻倆終于團聚,此后一晃就是一個甲子的歲月。

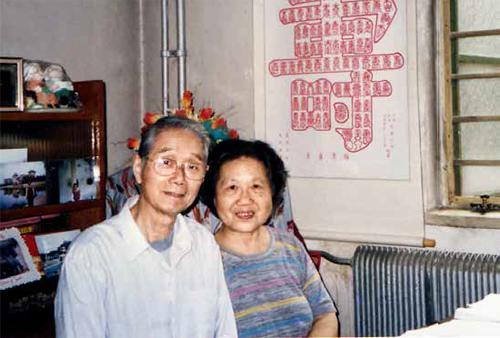

冬季的陽光灑在西安交通大學校園里,已是鮐背之歲的鄭守淇、盛劍霓夫婦向《環(huán)球人物》記者講述了那個熱火朝天的年代。在時間的長河里,西遷的交大人從壯志青年奮斗到了耄耋之年,培育出滿園芬芳;在西北的土地上,他們構筑起科教高地,書寫了共和國高等教育史上濃墨重彩的一筆,鑄就了光輝燦爛的西遷精神。

登上“交大支援大西北專列”

1896年,交通大學以南洋公學之名創(chuàng)建于上海,有“東方麻省理工”之稱。上世紀50年代,黨中央、國務院出于社會主義建設和國防建設的需要,決定將交通大學內遷西安。

彼時,鄭守淇、盛劍霓夫婦已經(jīng)先后在交通大學任教。他們一直都在上海成長、求學和生活,從未踏足過遙遠的大西北。西遷安排下來時,鄭守淇正在北京參加一個科研項目,所以盛劍霓一手操辦了搬家事宜。

那是1956年8月,第一趟“交大支援大西北專列”停在交大后門的徐家匯火車站。車站里鑼鼓喧天、彩旗飄揚,歡送即將奔赴大西北的交大師生們。當時,鄭守淇和盛劍霓的女兒鄭鎂才1歲。為了專心工作,二人決定將孩子留在上海。盛劍霓安頓好一切,懷揣著和母親、兄妹、孩子的一張合家歡照片登上了前往西安的列車。

2015年,鄭守淇、盛劍霓夫婦在家中。

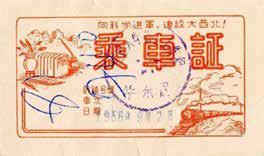

1956年交大師生西遷時所使用的乘車證。

1958年的西安交大校門。

一節(jié)節(jié)西遷專列,一張張印有“向科學進軍,建設大西北”的乘車證,記錄了交大西遷的點點滴滴。從上海到西安,盛劍霓從不覺得辛苦,并且很快就適應了新環(huán)境:“雖然學校遷到了西安,但校園里還是熟悉的同事和學生,而且為照顧師生口味,食堂也準備了南方風味的食物,沒有后顧之憂,人心安定。”“到西安后,手腳再也沒長過凍瘡,所以很快就喜歡上了在大西北的生活。”

兩年后,鄭守淇結束在北京的研究,來到西安新校園;加上學校配套建設了幼兒園,孩子也接了過來,一家人得以團聚。那時,西安的物資還比較匱乏。對于在上海生活慣了的交大師生來說,西安的生活其實是一個大挑戰(zhàn)。但鄭守淇和盛劍霓堅持下來了。60多年過去,他們見證了西安的經(jīng)濟社會大發(fā)展,說話從上海口音變成了西安口音。他們與西遷師生一起,為祖國西部貢獻了一座高水平研究型大學。

創(chuàng)建中國高校最早計算機專業(yè)

大國重器是立國之基。從抗戰(zhàn)中走過來的鄭守淇、盛劍霓深知這一點。他們深信,核心技術就是大國重器,這值得付出一生來研究。

1927年,鄭守淇出生在上海。“在我上幼稚園的時候,日本開始入侵中國。”他從小就看到了孱弱的祖國如何被侵略的鐵蹄踐踏。求學時,他只能在租界內完成學業(yè)。1945年,日本投降,抗戰(zhàn)結束,鄭守淇考上交通大學。新中國成立后,他成為第一批研究生,畢業(yè)后先被分配到同濟大學,后回到交大任教。

鄭守淇在求學過程中就看到了太多苦難,這讓他更加努力刻苦,在學習專業(yè)知識之余,還掌握了英、俄、日、德等多門外語。新中國成立之初,蘇聯(lián)專家到交大上課時,就是鄭守淇擔任的翻譯。

為發(fā)展我國科學與國防事業(yè),上世紀50年代中期國家決定集中力量攻堅研究計算機。交大派鄭守淇前往北京,就是參加由中科院計算技術研究所組織的計算機開發(fā)研究工作。該所匯聚了大量關于計算機方面的國外資料,鄭守淇沉浸其中,閱讀吸收了眾多文獻材料,為我國第一臺通用電子計算機的研制做出重要貢獻。他除了負責外部設備的研制任務,還為研究班學員講授脈沖技術。

1958年,隨著鄭守淇回校,已在西安“落戶”的交大也正式成立計算機技術專業(yè)。這是國內最早設立計算機技術專業(yè)的三所高校之一,另外兩家是清華大學和哈爾濱工業(yè)大學。

鄭守淇是專業(yè)最早的創(chuàng)建人和主要學術帶頭人之一,任務繁重。他一方面要給學生開課,一方面要參加計算機專業(yè)教材的編寫。1958年下半年,學校進行了自行設計的“數(shù)字積分機”研制。鄭守淇和一批研究人員日夜奮戰(zhàn)近3個月,完成了系統(tǒng)設計,用近700只電子管、數(shù)千只晶體二極管和阻容元件建造出四個“數(shù)字積分機”大機柜。

1978年,全國科學大會召開,科學的春天來了,鄭守淇的研究也開花結果了:教研室完成的光筆圖形顯示器科研項目因創(chuàng)新性和填補國內相關空白的重要性,被授予“全國科學大會獎”。這個科研成果凝聚了計算機領域的科技工作者在上世紀60年代至70年代所付出的艱辛努力,也是西安交大在該領域獲得的首個國家級科研成果獎。

當丈夫忙著為國家的計算機科學發(fā)展打牢基礎時,盛劍霓也沒閑著——如今西安交大在電磁場數(shù)值計算領域中的地位與她有莫大關系。

和鄭守淇一樣,盛劍霓也經(jīng)歷過戰(zhàn)爭年代的苦難。1929年,她出生在上海市崇明縣。1952年從同濟大學畢業(yè)后分配到交大任教。交大遷到西安后,盛劍霓先在電工基礎教研室工作,后被分配到電磁場小組,從事電磁場的教學與研究工作。她和教研室同事一起,率先在國內編著《電磁場數(shù)值計算》一書,由此奠定了西安交大在這一學科的地位。她回憶道:“當時上機的地方我年齡最大,但為了提升教學質量,無論多困難,我也一定要做下去。”如今,盛劍霓瘦小的身體里仍然散發(fā)著硬朗的氣息。

在鄭守淇和盛劍霓的影響下,女兒鄭鎂也成長為西安交大機械學院教授。鄭鎂與母親的研究領域不同,一個是工程制圖,一個是電磁場。但電磁場分析問題通過圖形表達更容易理解,所以母女二人多有合作。“母親對我要求非常嚴格,不能有半點差錯。她經(jīng)常因為一個數(shù)據(jù)問題,讓我反復修改,直到結果完全正確。我們兩個人合作,熬夜到凌晨兩三點是常有的事兒。”鄭鎂笑著向記者“抱怨”母親。

志同而道合,鄭守淇、盛劍霓夫婦正是如此。他們專注于科研,求真務實,腳踏實地,影響著后代,影響著學生,影響著更多的年輕人在祖國西部為建設科技高地貢獻力量。

血液里流淌著西遷精神

功以才成,業(yè)由德廣。人才是推進一切事業(yè)取得成功的根基保障,教師則是培養(yǎng)人才的高尚職業(yè)。無論是當年的“東方麻省理工”,還是西遷后的西安交大,都保持著優(yōu)良的校風學風,為祖國輸送人才。1959年,西安交大就成為全國16所重點大學之一,一批新興學科相繼創(chuàng)建,古都上拔地而起一座現(xiàn)代化學府。

去年,鄭守淇榮獲“中國計算機事業(yè)60年杰出貢獻特別獎”,以表彰其為我國計算機事業(yè)做出的杰出貢獻。從教六十余載,鄭守淇培養(yǎng)出了以中國科學院院士陳國良為代表的眾多優(yōu)秀人才。

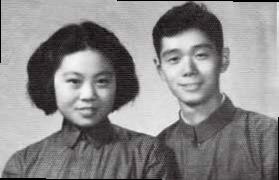

鄭守淇、盛劍霓結婚時的照片。鄭守淇 1927年10月出生在上海,祖籍蘇州,西安交通大學教授、博士生導師。上世紀50年代參加我國第一臺通用電子計算機的研制,2017年獲中國計算機學會頒發(fā)的“中國計算機事業(yè)60年杰出貢獻特別獎”。盛劍霓 1929年11月出生,上海人,西安交通大學教授、博士生導師,長期從事電氣工程研究和教學,曾獲“全國電氣工程學會優(yōu)秀科技工作者”稱號。

盛劍霓退休后被返聘講授電磁課程,80歲才離開教學崗位。她經(jīng)常與博士生一起討論問題。孜孜不倦的求索中,他們發(fā)現(xiàn)了電磁場數(shù)值計算里的缺陷,編著出《電磁場與波分析中半解析法的理論方法與應用》,介紹半解析法的理論基礎、使用方法和實際應用。這項研究成果成為2003年度教育部提名國家科技獎自然科學一等獎的項目——“電磁場與波分析中半解析法的理論研究”。

50多年的教學生涯里,盛劍霓堅持通過答疑、改習題本、做實驗等各種方法了解學生掌握知識的情況,“要讓學生知道問題產(chǎn)生的原因”。在70歲時,她還加入學校教學督導組,經(jīng)常去聽青年教師授課,幫助他們將教學工作做得更好,“老一輩教師的傳幫帶很重要”。

這些堅持,是融入血液的西遷精神:胸懷大局、無私奉獻、弘揚傳統(tǒng)、艱苦創(chuàng)業(yè)。一代人有一代人的使命,一代人有一代人的擔當。回憶往昔,鄭守淇、盛劍霓夫婦最為自豪的是,沒有辜負祖國和人民的期望,以青春熱血參與書寫了交大西遷這段難忘的歷史。

去年,習近平總書記曾回信給西安交大的15位老教授,向當年西遷老同志表示敬意和祝福,希望西安交大師生傳承好西遷精神,為西部發(fā)展、國家建設奉獻智慧和力量。

風風雨雨,攜手同行。60多年來,鄭守淇、盛劍霓夫婦堅守在科研教學一線,為我國教育事業(yè)奉獻了一生,他們已成為中國知識分子愛國奮斗的典范,成為新時代知識分子學習的榜樣。

(問煬對本文有貢獻)