蔡康永,一半冷漠一半溫暖

毛予菲

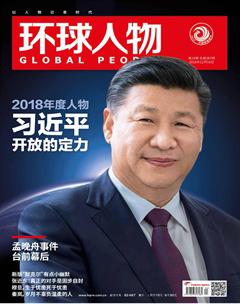

2018年12月2日,蔡康永在北京接受本刊記者專訪。(本刊記者 侯欣穎 / 攝)

蔡康永的新書讀者見面會下午才開始,早上8點門口就有人排隊了。兩點半,活動準時開場,600座的會議室連走廊都擠滿了人。臺上,蔡康永很投入,觀點里夾雜著恰當分量的八卦和笑點;臺下,人手一本新書,笑聲不時傳出。

這本書的名字叫《蔡康永的情商課》。關于他“高情商”的故事實在太多了。比如,錄辯論節目《奇葩說》,一位女選手突然向一位男選手表白。在現場各種起哄聲中,男選手顯得害羞又尷尬。蔡康永站起來替他解圍:“逼你給個答案太草率了。給你一項豁免權,沒有人追究你下臺后會不會真的履行說辭,就說你現在的感覺?喜歡這樣的女孩嗎?”男選手如釋重負:“面對這種大膽又漂亮的妹子,很難說不喜歡吧。”

“會說話”“懂幽默”“體貼人”,這些詞已經被牢牢貼在了蔡康永的身上。而在這本新書中,他為“高情商”下了一個不一樣的定義,也展現出一個不一樣的自己。

“其實我不是一個喜歡傾聽的人”

在蔡康永看來,情商很實際、很務實——做自己。他說:“情商就是希望能搞定自己,因為別人是搞不定的。”

蔡康永建議,大家要多和自己抬杠。“我們人天性懶惰,所以會用很多方便的想法來打發自己。這本書沒有辦法配合著去講那些敷衍了事的理由,什么過去就算了,跟世界和解吧。我認為,這些都只不過是抱著一個放棄做自己的態度而已。”

他提到了“做自己”的執行力。“人心中有一個理想的‘我,這個‘我充滿正義、有尊嚴、溫暖、可以為別人療傷。但是你不可能做到這么多的。懷抱一個虛妄的想法去執行,永遠都執行不到你要的地步。先弄清楚自己是怎么回事,才可能開始做自己。”

有人覺得,蔡康永這些文字太雞湯,他說:“這首先是寫給自己的,我不會寫自己不相信的東西。”

蔡康永寫這本書,最初抱著“解決自己困惑”的心態。主持人的身份給他帶來很多誤解,“主持人總是鼓勵來賓講各種故事,所以被認為在生活中也是好的傾聽者”“常常被人說‘很溫暖,我有些慚愧。其實我不是一個喜歡傾聽的人”。

蔡康永(左)在《奇葩說》中擔任導師。圖為《奇葩說》第五季劇照

2010年,蔡康永(右)與小S搭檔主持《康熙來了》。

在《蔡康永的情商課》中,他寫了很多關于“我有個朋友,是個明星”的故事。其中有個明星“很煩人,有吐不完的苦水”。她約吃飯,蔡康永能免則免。某天,她又發來短信:“今天一起吃飯吧,好久沒聊天了。”蔡康永回:“今天關門了。”“那么,明天吧?”“明天,關更多。”最后他寫道:“把內心的門關上,是一種能力。”

蔡康永私下“關上的門”更多。“比方我現在已經完全不參加別人的婚禮了。人生中有4個小時,可以看一部很長的電影或者讀一本書,結果你去參加一個婚禮,應付一堆你不認識的人,還要給份子錢,我覺得沒意思。”

他給自己擁有3600萬粉絲的微博賬號,設置了評論限制。“網友在你的文字底下,評論節目里的你,也評論你的來賓。如果評論的只是我的話,起碼還在我的處理范圍內,但有時候照樣會引起維護我的人跟這樣的人發生爭論。那更不要提,來我節目中做客的人了。就好像你打造了一個客廳,結果別人來拉屎,你要接受,還要清掃。這件事很麻煩又不重要,我不把它列入自己的處理范圍。”

“這些拒絕都是你的棱角嗎?”記者問他。

“或許是我的冷淡,我不是對每個人的災難都有興趣的。我并不認為,‘很溫暖是一個跟人維持良好關系的好方法。如果被‘溫暖兩個字給綁住,反而會更吃力。而且一個人如果一直歡樂、一直熱情,那怎樣才能對比出他對哪些人、哪些事懷抱著真正的熱情呢?”

蔡康永 1962年出生于臺灣,畢業于臺灣東海大學外文系本科,美國加州大學洛杉磯分校碩士,編劇、作家、主持人、導演。2018年11月,新書《蔡康永的情商課》出版

有一種暗暗的驕傲

蔡康永說:“我一直不是那種很平和地活著的人,必須總跟自己說‘我不重要。”記者黃佟佟寫過他,覺得他身上“有一種暗暗的驕傲”。“對于50歲的真正的讀書人來說,主持《康熙來了》明顯不可能會是他人生里最值得驕傲的事。”

這檔幾乎被認為是“臺灣歷史上最成功”的搞笑綜藝訪談,讓很多大陸觀眾認識了蔡康永。節目籌備之初,蔡康永就被選定為主持人,他只有一個要求:讓小S徐熙娣做他的主持搭檔。小S回憶第一次見蔡康永時的情形,她“很不安”,因為自己的主持走無厘頭的風格,而對方太過“書生氣”。

蔡康永從小學到大學讀的都是名校,永遠是班上成績最好的學生。他的祖父經營上海自來水公司,父親有自己的輪船公司。家族遭遇破產后,蔡父去了臺灣,成為知名律師。1962年蔡康永出生時,他的家庭條件依舊優渥。他回憶,小時候家里的客人比親人多,父親忙著宴客,每天有打不完的牌局。于是他把自己藏進書房,讀《紅樓夢》、武俠、科幻。多年后,蔡康永和父親參加一個朋友的訪談節目,主持人問蔡父:“蔡康永小時候調不調皮?”80多歲的蔡父面帶微笑說著:“不調皮,也不愛看電視,就喜歡看書。”

在上世紀90年代,在美國加州大學洛杉磯分校念完碩士回到臺灣后,他被推薦擔任許鞍華導演《客途秋恨》的策劃和制片經理。因為父親的關系,28歲的蔡康永,以超豪華的配置,正式邁入電影圈。在圈子里數年,白先勇托他寫過《最后的貴族》;后來他進入邵氏電影,用明澈艷麗的筆調寫《阿嬰》,用痛快酣暢的文字寫《功夫皇帝方世玉》。

夾帶著這股少年成名的天才之氣,蔡康永進入了電視行業,他的第一檔節目叫《翻書觸電王》,專門介紹漫畫、圖書和電影。從2002年開始,他主持了一檔訪談節目《周二不讀書》,采訪莫言、蘇童、蔣勛等一批中國文壇巨匠,聊的是格瓦拉、普魯斯特、托爾斯泰……

坐在鏡頭前,即使對方年高德劭、學識淵博,蔡康人也能做到鎮定自若,提出了不少細膩敏銳的好問題。他發現很多關于《豐乳肥臀》的評語總是以“即使書名如此”結尾,由此牽出了小說發表前,莫言“絕不讓編輯改書名”這個小故事。對于文化人物,蔡康永也有自己的見解。他曾說,張愛玲的謝幕應該像巨星一樣站在舞臺上,也許有人會端上來一碗蝦爆鱔面、一盤糯米糖藕,反正不會是諾貝爾獎,“然而,她都不在乎”。

蔡康永很清楚,“讀書自由、私密、自說自話、自己往火坑跳,一切激動暗中發生。而電視要求熱鬧、直接、一切公開”。一個讀書人很難融進滿是煙火氣的《康熙來了》,所以他找到了小S。他們一個放達,一個細膩,節目呈現出搞笑又感性的效果,取得了巨大成功,兩個主持人紅遍兩岸三地。

2006年,李安憑借《斷背山》拿到奧斯卡最佳導演獎,蔡康永用了一秒鐘的時間反省自己:“你這個懶鬼,為什么沒有去堅持?”他曾自忖,學完電影之后,為什么沒有勇敢地去拍電影,而是從編劇走到了電視人?后來他找到了理由,“那時我真是被電影長達幾年的制作期嚇到,但電視節目前一天錄制,第二天就可以播出了”。

更重要的原因是,他覺得,“電影是一個比較凸顯自我的行業,如果我很標榜自我,我會拍出非常多讓我后悔的東西,一些假裝有深度、生怕別人不知道自己有多厲害的東西。現在回頭看一定會覺得很蠢、很丟臉”“曾經的那些電影劇本,從現在的角度重新衡量,我也會覺得那個時候不一定要寫那些東西”。

“惡毒的眼睛”

有網友提問——《康熙來了》中的蔡康永和《奇葩說》中的蔡康永哪個更像他自己一點?回答——后者無疑。蔡康永在《奇葩說》中擔任辯論導師。因為他那些“不太溫和”的觀點,搭檔馬東說他“胸口有惡毒的眼睛”“而那個惡毒的點讓我特別佩服”。有一期節目談“原諒”,馬東認為“隨著時間的流逝,我們終究會原諒那些曾經傷害過自己的人”。蔡康永反駁:“那不是‘原諒,那是‘算了。”

除了做主持、當導師,寫作也是蔡康永一直看重的事。《蔡康永的情商課》之前,他出版了《LA流浪記》《那些男孩教我的事》《蔡康永愛情短信》。“我在書里很在乎‘勇敢這件事情。要莽撞,才能活得有樂趣。”

然而事實上,蔡康永極少會讓人感受到“莽撞”,相反,無論出現在什么場合,他總能讓周圍的人舒服自在。

在節目里,蔡康永的語調總往上揚,說話不緊不慢,娓娓道來,從不咄咄逼人。真正犀利的問題,他會在采訪前與受訪者做好溝通,讓他做好心理準備。嘉賓尷尬、狼狽的時候,他會嫻熟地打圓場。在一檔喜劇綜藝節目上當嘉賓,蔡康永就說:“說話追求一個境界,大家舒服就好。”

對于這種兩面,蔡康永大方地承認:“不是面對生活中的每一個人,都要展露自己的真面目。我覺得我跟很多人一樣,有一些面具用來面對工作上接觸的人。”他在“做自己”和“讓別人舒服”之間找到了“折中”。“可是我沒有在節目里假裝過別人。那些面具挺好的,能夠容許我呼吸,還讓別人看到你的笑容和臭臉。”

“小時候家里有客人的時候,父親總把好吃的東西讓給他們。我珍藏的自己根本舍不得吃的歐洲巧克力,都被送給了客人。父親沒教過我,只是做給我看。所以我的養成里有了這樣一部分——客人開心,我們就開心了。”

30歲前,蔡康永還認為,別人傾訴心事的時候,自己一定要認真地傾聽和回答。過了30歲,他發現,“只要把酒放在那個人面前,就可以去做自己的事情了啊,我也超開心”。

?記者手記

對蔡康永的采訪被安排在新書讀者見面會之后。在隔壁的一間屋子里,攝影師早早地架好了機器,調試好了燈光。等待間隙,《環球人物》記者繞著機器轉圈,想再捋一遍采訪提綱,也好平復自己的心情。直到有人喊了一句:“那邊結束了,他馬上過來。”

蔡康永走進來的時候,帶著一張極度疲憊甚至冷漠的臉,讓人心里不禁“咯噔”了一下。他看起來沒有節目中那樣可親,連問好都是輕輕點頭,幾乎看不出一絲笑意。

采訪開始,蔡康永馬上調整狀態。其實采訪他不是一件特別難的事情,無論你扔出什么樣的問題,他都能馬上給出一連串答案。但即使如此,他還是隱隱透出一種“疏離感”。快結束的時候,記者跟他坦承,“對面坐著一位訪問過無數大咖、拿過無數大獎的主持人,寫過《說話之道》的話術高手,其實內心很忐忑”。

或許是因為真切感受到了記者的不安和焦慮,蔡康永分享了一個自己的小故事:“我曾經主持一檔一對一的訪談,我和受訪者的距離就像我們這樣,中間只隔了一張桌子。在錄制前,我常常會做一件奇怪的事情:繞著那張桌子,一直轉圈圈,轉半個小時。錄影棚里的工作人員都不知道怎么辦,他們可能以為我在做法或者祈福吧(笑)。”

最后團隊合影,他站在記者旁邊,用他標志性的上揚聲調,小聲地說:“緊張的采訪很好玩,能讓你一輩子都記得啊。”這就是蔡康永吧,有疏離感,但又很暖心。