韋伯恩Op.20《弦樂三重奏》的序列技法分析*

謝德旺

(四川音樂學(xué)院,四川 成都 610021)

韋伯恩Op.20《弦樂三重奏》的序列技法分析*

謝德旺

(四川音樂學(xué)院,四川 成都 610021)

《弦樂三重奏》是韋伯恩從自由無調(diào)性創(chuàng)作時(shí)期至采用十二音序列技法寫作的一個(gè)重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)。本文以韋伯恩的《弦樂三重奏》為研究對(duì)象,對(duì)其序列技法、結(jié)構(gòu)等方面進(jìn)行詳細(xì)的研究分析,發(fā)現(xiàn)其內(nèi)在的邏輯關(guān)系,以及該作品對(duì)韋伯恩后期序列作品產(chǎn)生的影響。

韋伯恩;弦樂三重奏;序列技法

《弦樂三重奏》這部作品是韋伯恩從自由無調(diào)性創(chuàng)作時(shí)期至采用十二音序列技法寫作的重要轉(zhuǎn)折點(diǎn),正如《新格羅夫音樂與音樂家辭典》中對(duì)該作品所介紹的:“This work was a turning point in many ways。”全曲共有兩個(gè)樂章組成,在羅沃爾特音樂家傳記叢書—《韋伯恩》中記錄道:“……經(jīng)多次考慮,才作如此困難決定,放棄我的《弦樂三重奏》第三樂章的創(chuàng)作,僅保留兩個(gè)樂章。”①該作品設(shè)計(jì)為三個(gè)樂章,至于最后為何第三樂章沒有完成,有不同的解釋,在此不予討論。

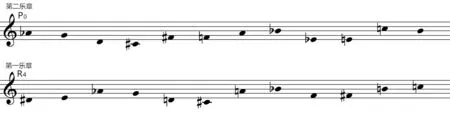

《新格羅夫音樂與音樂家辭典》中還提到,在許多韋伯恩的作品中,小二度音程常主宰著序列的形式,最為突出的一部作品就是《弦樂三重奏》Op.20。還例舉出了該作品的序列原型及其變形,序列原形使用在作品第二樂章中,第一樂章則使用的是R4,這其中有六對(duì)半音音程。

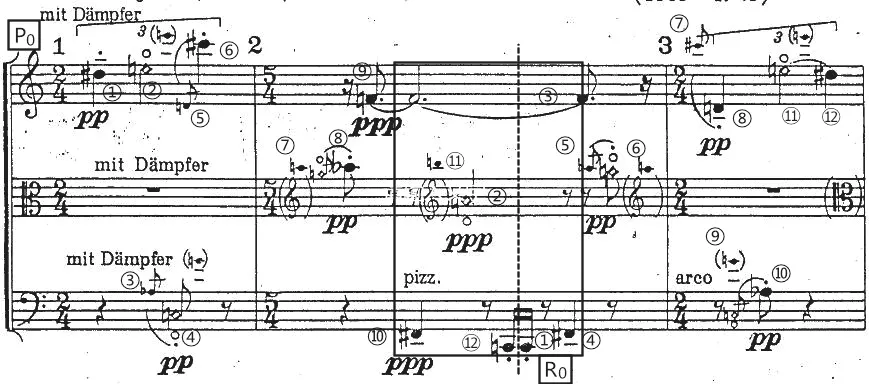

譜例1 《弦樂三重奏》序列原型

第一樂章使用的序列是R4,而第二樂章才使用序列原型,這種做法是很不常見的,有這樣一種解釋,可能是因?yàn)樵撟髌窙]有第三樂章,而這里的第一樂章原本計(jì)劃是第三樂章,第二樂章是該曲原本計(jì)劃的第一樂章。而有一個(gè)樂章,由于種種原因韋伯恩放棄寫作,導(dǎo)致這樣的情況出現(xiàn)。

一、結(jié)構(gòu)與序列安排

(一)第一樂章

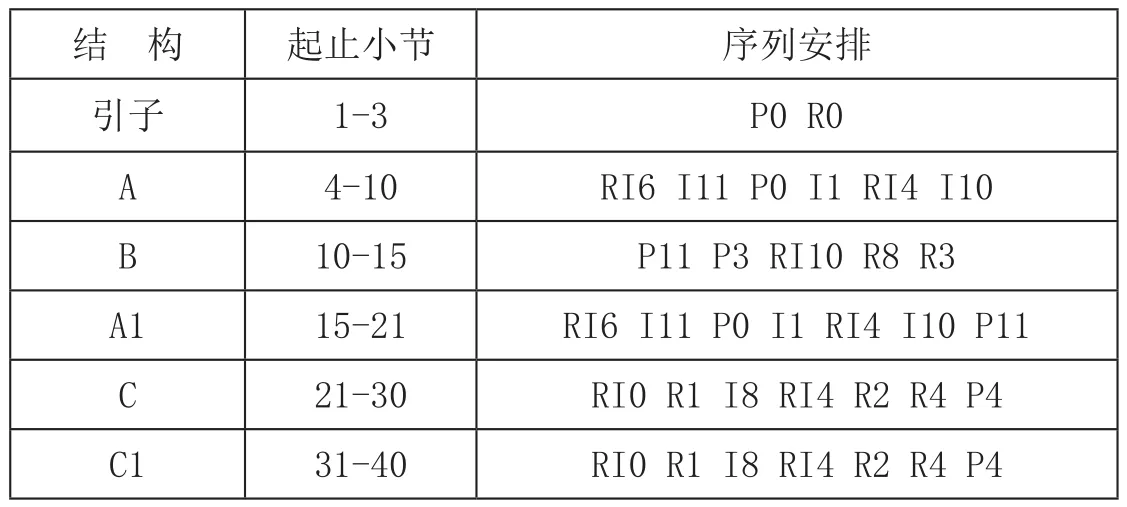

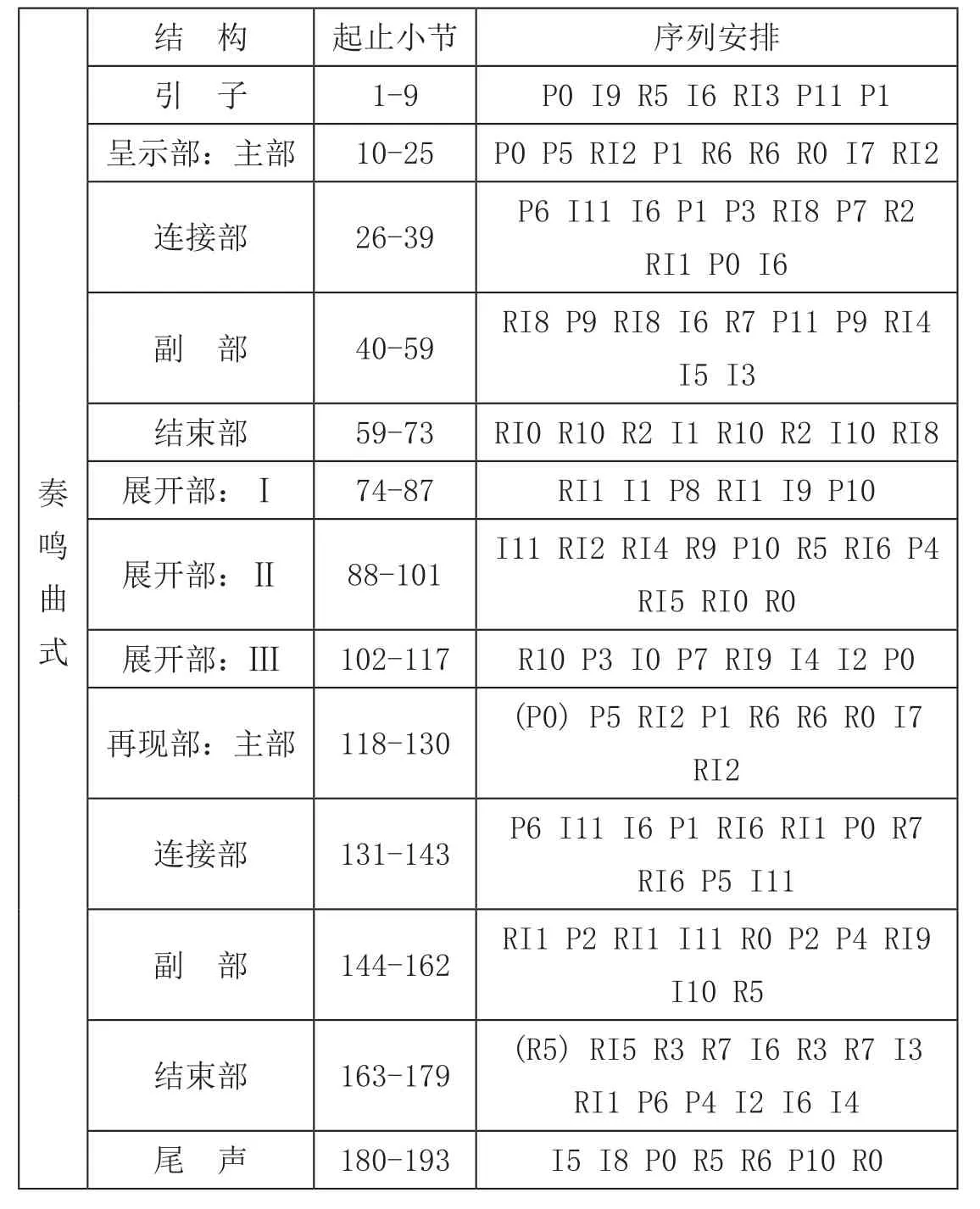

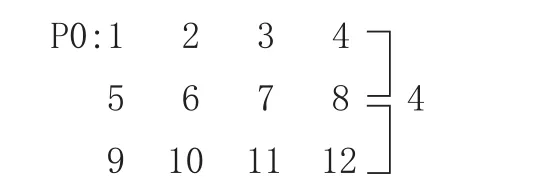

通過對(duì)第一樂章全部的序列分析以及結(jié)合音響資料,可以得出每個(gè)部分使用的序列以及該樂章的結(jié)構(gòu)安排。如下表:

表1 第一樂章結(jié)構(gòu)及序列安排

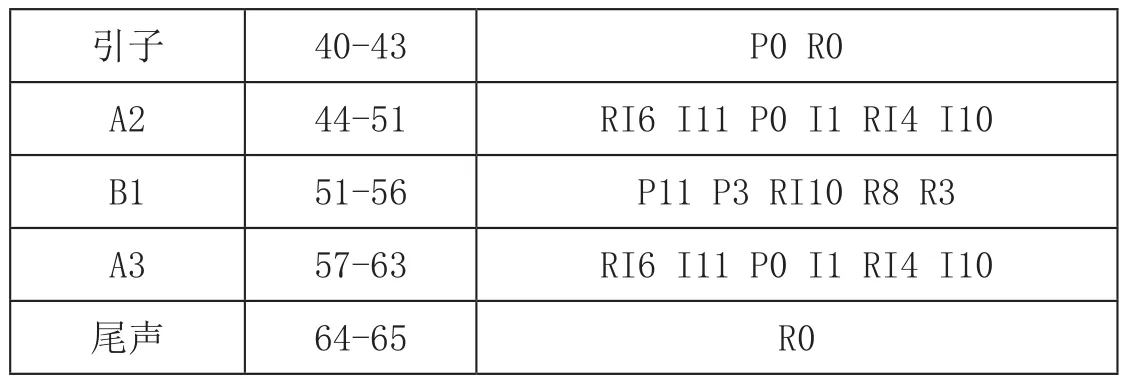

引子40-43 P0 R0 A2 44-51 RI6 I11 P0 I1 RI4 I10 B1 51-56 P11 P3 RI10 R8 R3 A3 57-63 RI6 I11 P0 I1 RI4 I10尾聲64-65 R0

從表中我們可以清楚的看出第一樂章具有三部性,同時(shí)也具有回旋曲式的特點(diǎn),分別由引子、A、B、A1、C、C1、引子、A2、B1、A3、尾聲這些部分所組成。

除序列原形外,第一樂章中一共使用了18種序列變形。A、B、C三個(gè)部分之間使用的序列形式都不相同,除了A部分與C部分之間都使用了RI4。該樂章結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)縝密,雖然使用的是十二音序列技法,但在結(jié)構(gòu)方面與傳統(tǒng)之間形成聯(lián)系。

(二)第二樂章

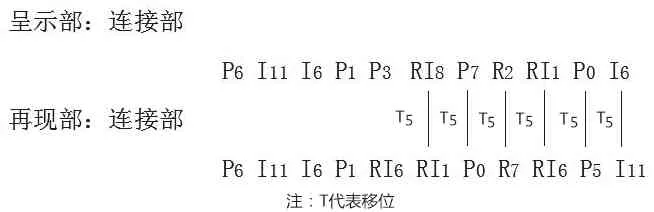

表2 第二樂章結(jié)構(gòu)及序列安排

表2是第二樂章的結(jié)構(gòu)劃分以及每個(gè)部分的序列安排。該樂章為奏鳴曲式,由引子(1-9)、呈示部(10-73)、展開部(74-117)、再現(xiàn)部(118-179)、尾聲(180-193)這幾部分組成。每個(gè)部分的序列材料分配如表中所示,在序列原型的48種序列變形中,該樂章一共使用了42種變形形式,比第一樂章中使用的多得多,其中移位和倒影的所有變形都在作品中使用了,只有逆行和逆行倒影中的6種未使用,它們分別是:R1、R4、R8、R11、RI10、RI11。

二、序列技法分析

(一)材料分配及序列截?cái)喾治?/h3>

在序列材料的分配中,第一樂章每一部分沒有變化,共有五個(gè)序列組,第一組是兩個(gè)引子部分的P0、R0,第二組是A、A1、A2這三個(gè)部分的RI6、I11、P0、I1、RI4、I10,第三組是B、B1這兩個(gè)部分的P11、P3、RI10、R8、R3,第四組是C、C1這兩個(gè)部分的RI0、R1、I8、RI4、R2、R4、P4,第五組是尾聲部分的R0。

第二樂章呈示部中的主部使用的序列續(xù)進(jìn)在再現(xiàn)部中的主部完全重復(fù),這是為了更好的體現(xiàn)再現(xiàn)原則,而在其它部分中序列使用則發(fā)生了變化。例在呈示部中的連接部、副部、結(jié)束部與再現(xiàn)部中的連接部、副部、結(jié)束部之間都發(fā)生了序列的變化,但在其中也體現(xiàn)出一定規(guī)律。如表3所示:

表3

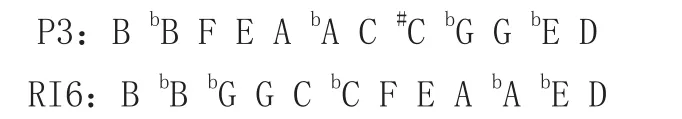

上表中,第二樂章呈示部的連接部與再現(xiàn)部的連接部在序列的使用數(shù)量上是一樣的,前面四個(gè)序列是重復(fù)的,在后六個(gè)序列之間它們則體現(xiàn)出T5(transposition number②)的關(guān)系。接下來在觀察P3和RI6之間的關(guān)系:

這兩個(gè)序列之間開始和結(jié)尾的兩個(gè)音都是一樣的,在兩個(gè)序列中間的音只是在順序上發(fā)生了改變。再現(xiàn)部的再現(xiàn)屬于變化再現(xiàn),雖然在序列的使用上發(fā)生了改變,但通過上述的例證,還是可以發(fā)現(xiàn)其內(nèi)在變化的規(guī)律。

在第二樂章的呈示部副部與再現(xiàn)部副部之間的序列使用也存在一定規(guī)律,呈示部副部的前五個(gè)序列(RI8、P9、RI8、I6、R7)與再現(xiàn)部副部的前五個(gè)序列(RI1、P2、RI1、I11、R0)是T5的移位關(guān)系,呈示部副部第六個(gè)序列(P11)與再現(xiàn)部副部的第六個(gè)序列(P2)是T3的移位關(guān)系,呈示部副部第七個(gè)序列(P9)與再現(xiàn)部副部第七個(gè)序列(P4)是T7的移位關(guān)系,呈示部副部第八個(gè)、第九個(gè)序列(RI4、I5)與再現(xiàn)部副部第八個(gè)、第九個(gè)序列(RI9、I10)是T5的移位關(guān)系。

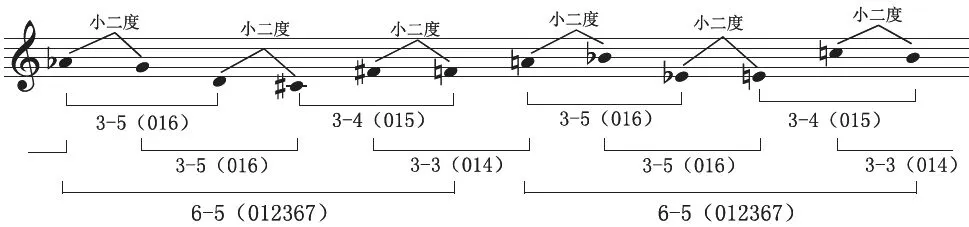

譜例2 序列原型截?cái)喾治?/p>

譜例2是該作品序列原型截?cái)噙M(jìn)行的分析,從譜例中可以看出這個(gè)序列非常具有特點(diǎn),由六對(duì)小二度音程構(gòu)成,在六對(duì)小二度音程之間還構(gòu)成了兩對(duì)大三度和三對(duì)純四度音程。

三音截?cái)嘀校蛄械?、2、3音構(gòu)成集合3-5(016);4、5、6音構(gòu)成集合3-4(015);7、8、9音構(gòu)成集合3-5(016);10、11、12音構(gòu)成集合3-4(015);2、3、4音構(gòu)成集合3-5(016);5、6、7音構(gòu)成集合3-3(014);8、9、10音構(gòu)成3-5(015);11、12、1音構(gòu)成3-3(014),這些三音集合中,有四個(gè)離散的三音集合都是3-4(015)的成員;有兩個(gè)是3-5(016)的成員;有兩個(gè)是3-3(014)的成員。兩個(gè)六音截?cái)嘀校瑑蓚€(gè)六音集合都是6-5(012367)的成員。

對(duì)序列原型的線性截?cái)喾治觯谧V例2中只選擇了三音截?cái)嗪土艚財(cái)嗍且驗(yàn)檫@兩種截?cái)嘣谧髌分羞\(yùn)用的最多,也是該作品中最重要的。

(二)序列陳述

1.縱橫陳述③

譜例3 第一樂章引子1~3小節(jié)

譜例3是選自第一樂章的引子部分,使用P0和RO這兩個(gè)序列,采用縱橫陳述的方式。這種序列陳述也是序列作品中最為常見的一種方式。在前三小節(jié)中,P0和R0之間形成了“尾首相連”,因?yàn)檫@兩個(gè)序列是逆行的關(guān)系。P0的第9個(gè)音F通過時(shí)值延長的方式形成了R0的第4個(gè)音,P0的第11個(gè)音B是一個(gè)二分音符,也通過時(shí)值的方式延留到R0中,形成了R0的第2個(gè)音;P0的第12個(gè)音C通過重復(fù)的方式形成了R0的第1個(gè)音。

整部作品中,在縱橫陳述的方法上,其它許多序列之間都多采用“交疊”的方式,即前一個(gè)序列的最后一個(gè)音與后一個(gè)序列的第一個(gè)音在縱向上重疊。這種方式在作品中隨處可見。

2.分割法④

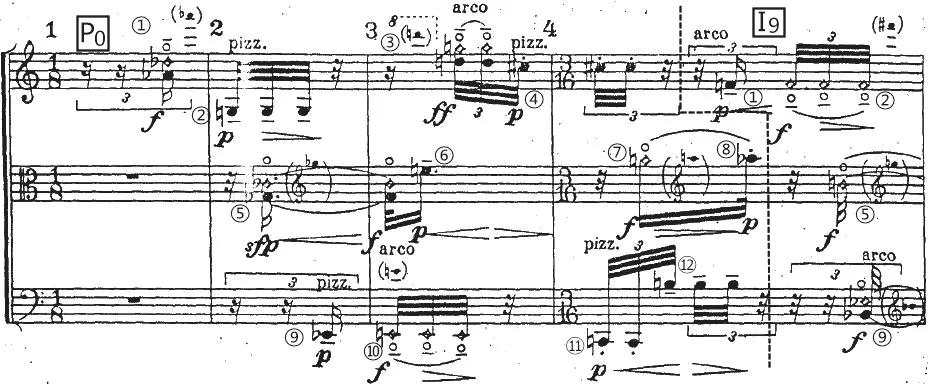

譜例4 第二樂章引子1~4小節(jié)

譜例4是截選第二樂章引子部分的1~4小節(jié),在這部分序列陳述全部使用分割法的方式。P0在小提琴聲部中使用的是1、2、3、4音;在中提琴聲部中使用的是5、6、7、8音;在大提琴聲部中使用的是9、10、11、12音。

聲部之間都相差4,整個(gè)引子部分所有的序列陳述中都采用這樣一種方式進(jìn)行。

3.重疊法⑤

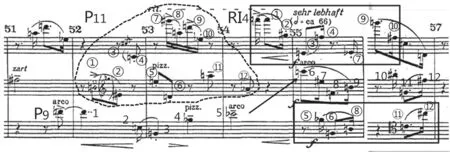

譜例5 第二樂章 呈示部 副部 第51~57小節(jié)

譜例5是截選自第二樂章呈示部副部的第51~56小節(jié),在這部分大多數(shù)序列陳述的方式還是采用縱橫法但是在譜例4中,這里序列陳述采用的是幾個(gè)序列重疊的方法,P11在小提琴聲部和中提琴聲部采用縱橫陳述的方式,在大提琴聲部則是使用P9陳述,第5音之后到中提琴聲部進(jìn)行陳述,而RI4則在小提琴聲部和大提琴聲部中采用縱橫法的方式進(jìn)行陳述。為何選用這幾個(gè)序列進(jìn)行重疊肯定有其原因,接下來就將其進(jìn)行對(duì)比一下。

這幾個(gè)序列中,我們可以看出全部是由相同的六對(duì)半音音程組成,只是音在順序上發(fā)生改變,它們的音響比較統(tǒng)一。

(三)節(jié)奏卡農(nóng)⑥

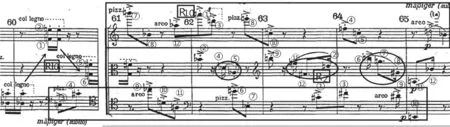

譜例6 第二樂章 呈示部:結(jié)束部 60~65小節(jié)

譜例6是選自第二樂章呈示部中結(jié)束部第60~65小節(jié),畫方框的位置,下方的大提琴聲部與上方的小提琴聲部形成節(jié)奏卡農(nóng)的形式,中提琴聲部則在作對(duì)位,這種方法在作品中其它地方位置也有運(yùn)用,如第二樂章呈示部中連接部第26~28小節(jié)、第二樂章展開部Ⅱ第90-94小節(jié)。

(四)三音集合3-5(016)、3-4(015)、3-3(014)

在序列原型的三音截?cái)嘀校瑯?gòu)成了三個(gè)三音集合3-3(014)、3-4(015)、3-5(016),這三個(gè)三音集合對(duì)整個(gè)作品的和聲音響起著重要的作用。

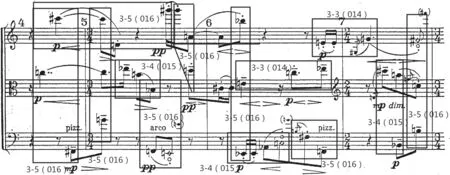

譜例7 第一樂章A部分4~7小節(jié)

譜例7是截選自第一樂章A部分4~7小節(jié),譜例中畫方框的位置是三音集合在作品中縱向、橫向的展現(xiàn),可以看出整個(gè)片段都是3-5(016)、3-4(015)、3-3(014)組合,其中3-5出現(xiàn)的次數(shù)最多,對(duì)縱向的和聲起著控制的作用;其次3-4、3-3在橫向陳述中比較凸出。

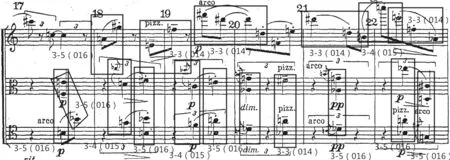

譜例8 第二樂章 呈示部:主部 17~22小節(jié)

譜例8是截選自第二樂章呈示部主部的第17~22小節(jié),在這個(gè)片段中,3-5(016)、3-4(015)、3-3(014)以一種伴奏的形式出現(xiàn)在中提琴和大提琴聲部。也可以看出整個(gè)片段三音集合之間內(nèi)在的聯(lián)系。

上面兩個(gè)譜例只是整部作品體現(xiàn)這三個(gè)三音集合的提取,這三個(gè)三音集合不管是縱向的同時(shí)性結(jié)合⑦,還是橫向的線性陳述都是統(tǒng)一全曲的和聲音響且貫穿整部作品。

三、結(jié)語

第一樂章樂章的結(jié)構(gòu)具有三部性,也具有回旋性的特點(diǎn)。第二樂章的結(jié)構(gòu)是奏鳴曲式,全曲分為引子、呈示部、展開部、再現(xiàn)部、尾聲構(gòu)成,篇幅較長。在序列形式上第一樂章共使用了19種不同變形,第二樂章使用了42種序列變形,因序列結(jié)構(gòu)非常具有特點(diǎn),由六對(duì)半音構(gòu)成,所以序列間的音響比較統(tǒng)一。在序列陳述上,全曲序列多采用縱橫陳述的方式,序列之間則多采用“交疊”的方式,前一個(gè)序列的最后一個(gè)音與后一個(gè)序列的第一個(gè)音在縱向上重疊;有個(gè)別序列的音會(huì)保持到下一個(gè)序列中。在橫向旋律上,常采用大七度、小九度、大十四度、小十五度這樣大跨度的跳進(jìn),實(shí)質(zhì)上是將小二度在不同音區(qū)的擴(kuò)展,加上不同樂器之間的變化,演奏方法則使用泛音、撥奏等使音色不斷發(fā)生改變,點(diǎn)描法得已體現(xiàn),橫向的音程關(guān)系大都是小二度,實(shí)際音響則是大七度和小九度這樣大的跳進(jìn),而使用大跳進(jìn)的音程,是韋伯恩作品中最突出的特點(diǎn)。在第一樂章,開始第一個(gè)音使用的#D,結(jié)尾處也使用#D;在第二樂章,開始第一個(gè)音使用的是bA,結(jié)尾處使用的是#G,它們之間互為等音。回到開始使用的音,形成前后呼應(yīng),這種做法類似于調(diào)性音樂中回到“主音”。復(fù)調(diào)寫法在該作品中顯得尤為重要,為作品提供了強(qiáng)大的結(jié)構(gòu)力,節(jié)奏卡農(nóng)在作品中在幾處地方被使用。

通過音級(jí)集合方法分析,三個(gè)三音集合(3-5、3-4、3-3)對(duì)全曲音響的統(tǒng)一起著重要的作用,其內(nèi)部的音程關(guān)系—純四度、小二度、大三度、增四度則是雙音在縱向上的體現(xiàn),其中純四度音程在縱向上比較突出,與橫向的小二度統(tǒng)一著全樂章的發(fā)展。這也體現(xiàn)出韋伯恩作品的凝聚力,使整部作品形成強(qiáng)有力的統(tǒng)一。整部作品不管是在結(jié)構(gòu)上還是在寫作上,仍然使用許多傳統(tǒng)的作曲技法,顯示出韋伯恩寫作技術(shù)的高超。通過對(duì)《弦樂三重奏》的序列材料、序列原型、序列陳述、序列技法、音高關(guān)系、縱向和聲進(jìn)行分析,也印證了這部作品是韋伯恩從自由無調(diào)性時(shí)期至采用十二音作曲技法寫作的一個(gè)重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)。■

注釋:

① 漢斯彼德·克雷爾曼 著,湯亞汀 譯.羅沃爾特音樂家傳記叢書—《韋伯恩》.人民音樂出版社,2009,3:68.

② transposition number:移位數(shù);T代表移位,n代表移位音程

③ 鄭英烈.序列音樂寫作[M].上海音樂出版社,1989,12:42.

④ 同[3],第45頁

⑤ 同[3],第46頁

⑥ 同[3],第89頁

⑦ 喬治·波爾 著,秦元平 譯.序列作曲和無調(diào)性——?jiǎng)撞瘛⒇悹柛窦巴饕魳方榻B.中央音樂學(xué)報(bào)社,1989,1:97.

[1]漢斯彼德·克雷爾曼 著,湯亞汀 譯.羅沃爾特音樂家傳記叢書—《韋伯恩》.人民音樂出版社,2009,3.

[2]鄭英烈.序列音樂寫作[M].上海音樂出版社,1989,12.

[3]王震亞.十二音序列[M].人民音樂出版社,1991,1.

[4]喬治·波爾 著,秦元平 譯.序列作曲和無調(diào)性——?jiǎng)撞瘛⒇悹柛窦巴饕魳方榻B.中央音樂學(xué)報(bào)社,1989,1.

[5]庫斯特卡 著,宋瑾 譯.20世紀(jì)音樂的素材與技法[M].人民音樂出版社,2002,5.

[6]劉涓涓.韋伯恩《五首管弦樂曲》作品10之4分析[J].黃鐘,1999,1.

[7]成果.韋伯恩《鋼琴變奏曲》第二樂章(Op.27-2)和聲研究之十二音序列淺析[J].大眾文藝,2016,1.

四川音樂學(xué)院資助科研項(xiàng)目《韋伯恩Op.20〈弦樂三重奏〉的序列技法分析》研究成果(CYYJS201639)