兩種手術入路治療后踝骨折的價值對比

臧新

大同市第五人民醫院骨科,山西大同 037006

在臨床上,踝關節是人體重要的負重關節之一,其在關節內骨折居首位,約占全身骨折的3.9%,而所有的踝關節中累及后踝的骨折約占14%~44%,如不能及時有效的進行復位,可能會引起早期關節退變、踝關節功能差等現象。有關研究表明,雙踝骨折若還伴有后踝骨折損傷時,骨關節炎的發病率會高于較單純雙踝骨折[1]。目前,主要采用后外側入路固定后踝骨折,并取得了很好的效果,但對于累及內踝的后踝骨折,后外側切口暴露且固定較困難,對此,有關報道表明采用后內側切口切口治療此類骨折,具有一定的效果[2]。該次研究旨在通過選取該院2013年1月—2016年12月收治的68例后踝骨折患者為研究對象,比較分析兩種手術入路切開復位內固定治療后踝骨折的應用價值,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選擇該院2013年1月—2016年12月收治的68例后踝骨折患者為研究對象,均經過臨床及影像學明確診斷為后踝骨折,術前經過CT掃描。要注意的是,患者為單純內外踝骨折、后踝骨折塊面積<脛骨遠端關節面的15%及后踝骨折合并其他足部骨折等均不能列入此次數據。其中對Ⅱ型后踝骨折患者采用后內切口為對照組,對Ⅰ型及Ⅲ型后踝骨折采用后外側切口為治療組,每組各為34例,其中對照組男12例,女22例,年齡在18~76歲之間;治療組男13例,女21例,年齡在19~78歲之間。要確保兩組人員都知情,且在性別、年齡等方面差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

1.2.1 術前準備 所有患者入院后常規進行踝關節螺旋CT掃描,觀察患者后踝骨折塊的大小、部位等情況,并選取距離脛距關節面間隙最近的橫斷面圖像,計算后踝骨折塊占脛骨遠端關節面的比例。

1.2.2 手術方法 先對患者進行全身麻醉或蛛網膜下腔麻醉,常規氣壓止血帶。對照組患者為仰臥位,先采用外側切口對外踝骨折進行復位固定,然后采用后內側切口,沿著脛骨遠端后內側邊緣和脛后肌腱作縱弧形切口,約為6~10 cm,下端沿內踝下方弧向前側,注意保護周圍軟組織,切開屈肌支持帶和脛后肌腱鞘,并將脛后肌和趾長屈肌腱充分顯露,將脛后肌腱牽拉向前方,向后外側牽開趾長屈肌腱及神經血管束后顯露后踝,復位順序依次為外踝、內踝及后踝;治療組為側臥位或俯臥位,常規復位固定外踝骨折,從腓骨短肌與長屈肌間隙顯露并復位后踝骨折塊,保證關節面平整,并用螺釘、鋼板進行固定,外踝、后踝骨折固定后再另行內側切口固定內踝,復位順序依次為外踝、后踝及內踝[3]。

1.2.3 術后處理 使用彈力繃帶加壓包扎2~3 d,鼓勵患者進行踝關節及足趾早期伸屈活動,根據患者自身的愈合情況確定負重的時機。術后對患者踝關節正側位X線檢查及CT掃描,評估患者的骨折復位情況,每四周復查X線一次指導骨折愈合。

1.3 療效判斷標準

根據美國骨科足踝外科協會(AOFAS)踝-后足評分和視覺模擬(VAS)評分,AOFAS是疼痛、踝關節功能等評價指標,90~100 分為優;75~89 為良;50~75 為一般;<50分為差。VAS評分:10分表示劇痛,0分表示無痛[4]。

1.4 統計方法

該次研究采用SPSS 13.0統計學軟件處理實驗數據,各項臨床指標、生理功能等資料用(±s)表示,兩組均采用t檢驗;檢驗水準為0.05,計數資料使用χ2檢驗,P>0.05為差異有統計學意義。

2 結果

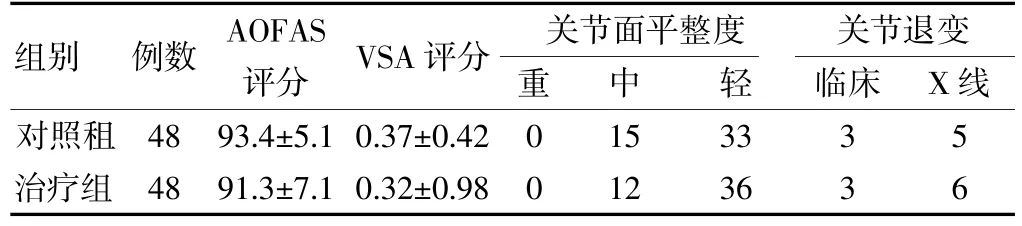

比較兩組患者術后療效,患者住院時間為7~22 d,術后隨訪18~39個月,骨折均手術后2.5~4.1個月達到臨床愈合。AOFAS評分:對照組優34例,良11例,一般3例;治療組優37例,良9例,一般2例。VSA評分:對照組無痛44例,輕度疼痛3例,中度疼痛1例;治療組無痛46例,輕度疼痛1例,中度疼痛1例。見表1。

表1 兩組患者術后療效比較

3 討論

在臨床上,踝關節骨折在關節內骨折居首位,其中最常見的為后踝骨折,后踝也稱脛骨遠端后結節,有助于踝關節負重及穩定性。當外在暴力作用于后踝時,破壞了關節面解剖結構及穩定性,可能會引起脛距關節存在半脫位、脫位等情況,可利用正側位X線片診斷,但部分患者在X線片中骨折線較隱匿,容易發生漏診的現象,而對踝關節進行CT掃描可減少后踝骨折漏診率,明確骨折線走形及骨塊移位方向及關節面是否存在塌陷缺損等情況。近年來Haraguchi分型被廣泛應用,主要是通過CT掃描圖像進行分型[5]。

在該組研究中,對照組患者AOFAS踝-后足評分和 VAS 評分分別為(93.4±5.1)分、(0.37±0.42)分,治療組分別為(91.3±7.1)分、(0.32±0.98)分,差異無統計學意義(P>0.05)。 AOFAS 評分:對照組優 34 例,良 11 例,一般3例;治療組優37例,良9例,一般2例。VSA評分:對照組無痛44例,輕度疼痛3例,中度疼痛1例;治療組無痛46例,輕度疼痛1例,中度疼痛1例。由此可見,根據Haraguchi分型選擇手術入路進行復位內固定手術效果顯著,值得在臨床上推廣應用。

[1]王剛,金冶華,智春升,等.脛骨前側單切口手術入路治療脛骨下1/3螺旋形骨折合并顯性后踝骨折[J].中國醫學創新,2016,6(115):126-130.

[2]溫生文,楊振明,馬宇飛,等.改良后踝手術入路治療早期三踝骨折療效分析[J].臨床合理用藥雜志,2017,10(135):142-143.

[3]謝詩涓.后踝、后Pilon骨折CT影像形態學特點比較研究[D].廣州:南方醫科大學,2016,1(53):71-75.

[4]施繼飛,李澤湘,劉凡,等.后踝骨折手術復位內固定的療效分析[J].中國骨與關節外科,2014,5(238):387-390.

[5]韋昌南,彭仲華,胡德洪,等.內外側聯合入路治療內傾型后踝骨折[J].實用骨科雜志,2014,12(958):1084-1087.