青海可可西里世界自然遺產保護管理規劃研究與實踐

(1. 中國城市規劃設計研究院,北京 100044;2. 北京大學,北京 100871;3. 山水自然保護中心,北京100871)

青海可可西里世界自然遺產保護管理規劃研究與實踐

于 涵1,李 澤1,鄧武功1,聞 丞2,3

(1. 中國城市規劃設計研究院,北京 100044;2. 北京大學,北京 100871;3. 山水自然保護中心,北京100871)

在分析世界自然遺產保護管理理念和方法的基礎上,結合青海可可西里世界遺產保護管理規劃的內容,通過識別青海可可西里世界自然遺產突出普遍價值要素組成和分布,針對相關的影響因素,提出了突出普遍價值保護、分區規劃和管理、監測與管理評估、管理能力建設、公眾參與和社區可持續發展、遺產展示和教育等一系列支撐遺產保護的保護管理策略和措施。

世界自然遺產;可可西里;突出普遍價值;保護管理規劃

青海可可西里遺產(以下簡稱遺產地)地位于我國青藏高原北部,青海省玉樹州境內,與新疆、西藏兩區接壤。遺產地保留了我國最為完好的高寒荒漠生態系統,是我國生態系統原始性保存最好的一片區域。2017年,青海可可西里在波蘭召開的世界遺產大會上被正式列為世界自然遺產。

在遺產的申報過程中最為重要的工作是評估和闡釋提名地的突出普遍價值。而評價一個遺產提名地是否具有突出普遍價值,有3個衡量標準:一是滿足“突出普遍價值的評價標準”的要求;二是在空間范圍和要素組成上滿足“完整性”的要求;三是具有合乎要求的保護管理。在申報過程中編制管理規劃,其意義一是作為管理機構保護管理的依據,二是在申報評估過程中向世界遺產委員會展示遺產提名地具備了開展高水平管理的能力。

管理規劃是開展遺產管理工作的實施計劃,是某一時間段內實施于世界遺產地內,對管理手段、管理目標及決策框架進行明確規定的實施性文件。世界遺產管理核心方法論是“適應性管理”,是一種要求管理方根據管理的成效對管理措施以及目標進行調整和改進的一種管理方式,而編制管理規劃則是適應性管理工作的起點[1]。針對可可西里的世界遺產價值和所面臨的保護管理問題,《青海可可西里世界自然遺產地保護管理規劃》在充分踐行世界遺產保護管理理念和適應性管理方法的基礎上主要從5個方面開展了規劃工作。

1 威脅因素識別和突出普遍價值保護

可可西里以其保存完好的原始高寒荒漠生態系統而聞名,經世界遺產委員會認可,可可西里滿足兩條突出普遍價值標準。第一:標準(vii)——頂級的自然現象或具有絕佳的自然美景和美學價值的地區。遺產地囊括了青藏高原上最完整的高原夷平面以及世界上最密集的高原湖盆,并由處于不同演化階段的“冰川—河流—湖泊”系統形成了多樣的內陸高原湖泊濕地景觀。遺產地內各湖泊周圍的草甸是藏羚的集中產羔地。成千上萬藏羚每年往返于湖盆產羔地和高寒草原越冬地的遷徙,構成了世界罕有、中國現存唯一的大型哺乳動物長距離遷徙現象。第二:標準(x)——最重要的在地保護生物多樣性的自然棲息地,包括在科學和保護上具有突出普遍價值的瀕危物種棲息地。遺產提名地是藏羚和野牦牛等大量珍稀瀕危野生動物的關鍵棲息地。生活在高寒草甸、高寒草原上的4種主要大型有蹄類食草動物均為青藏高原特有種。此外,遺產地的植物、昆蟲等在物種區系上均反映了該地獨有的特征[2]。

上述兩條標準指向的突出普遍價值構成要素有兩類,其一是廣泛分布在高海拔荒漠生態系統的野生動物,以藏羚、野牦牛、藏野驢和藏原羚為代表。其二是冰川、草原、湖泊等非生物要素,構成了大地景觀背景和美學價值基礎。對構成突出普遍價值要素的類型和分布進行識別,并對威脅遺產要素的因素進行分析是開展突出普遍價值保護的前提。

在可可西里自然保護區成立之初,遺產地面臨的主要威脅是盜獵。由于藏羚的毛皮是一種名貴織物——沙圖什披肩的原材料,非法貿易的猖獗使得藏羚在很長一段時間遭到了大肆屠殺。自可可西里自然保護區管理局成立以來,可可西里在反盜獵方面取得了突出的成效,使得遺產地從2006年以來未有盜獵藏羚的事件發生。然而隨著經濟社會的發展,遺產地的保護面臨著諸多新的威脅,主要分為了人為因素和自然因素兩個方面。

在人為因素中最為突出的是鐵路和公路威脅哺乳動物動物的遷徙和繁衍。青藏公路和青藏鐵路是南北向并行穿越遺產地的兩條交通走廊,是具有重要的戰略地位的基礎設施,而遺產地的有蹄類具有東西向季節遷徙的特性。在青藏公路楚瑪爾河大橋至五道梁區間,是藏羚跨越青藏鐵路和青藏公路前往卓乃湖等地產羔的主要通道,繁忙的交通廊道對藏羚等動物的遷徙形成了阻礙。雖然藏羚等野生動物正逐漸適應交通廊道給環境所帶來的新變化,但隨著社會經濟的發展,青藏鐵路和青藏公路的運輸量持續增加,特別是青藏公路過往車輛日趨增多,對動物的活動構成現實威脅[3]。

第二類人為因素是當地牧民的生產生活對野生動物的棲息地的影響,特別是廣泛存在的放牧活動。牧業社區是遺產地的組成部分,主要分布在東部地區。當前牧民在遺產地放牧的情況較為普遍,家畜跟野生動物爭奪牧草資源,對遺產地原始生態環境和野生動物的正常繁衍造成了威脅。一方面,過度的放牧導致棲息地質量下降和縮小,進一步導致野生動物的分布區域減少[4]。另一方面,廣泛分布的牧民與家畜易與野生動物發生人獸沖突、家養動物和野生動物雜交導致的基因污染等問題,這些都對遺產價值產生了不利影響。此外,牧民生產生活、公路服務區和附屬定居社區所帶來的生活垃圾,缺乏控制的建筑風貌等對遺產地的生物多樣性價值和美學價值也帶來了不良的影響。

在自然因素方面,最為突出的影響來自于氣候變化。近年來,極端氣候事件如干旱、雪災、局地強降水、沙塵等氣象災害以及山洪、蟲災等氣象衍生災害更加頻發。有研究標明,氣候變化已經加速了遺產地冰川和凍土的融化速度,并導致遺產地內流湖湖泊水位的劇烈變化[5]。2013年由于氣溫升高導致的水源補給增加,使得藏羚的核心產羔地卓乃湖湖岸潰壩,近三分之二面積的湖水外泄至下游。氣候變化帶來的氣候和自然環境短時間快速波動給遺產地的美學和生物多樣性價值都帶來了巨大的影響(表1)。

面對復雜的威脅因素,管理規劃系統分析了突出普遍價值影響因素之間的關聯性,提出了建立在監測系統基礎上的一系列管理措施,通過監測系統及時了解威脅的發展狀況和遺產要素的受影響狀況,并制定相應的保護措施。如針對牧民放牧,規劃提出對牧民的放牧范圍,牲畜數量進行監測,并和草場內的野生動物數量進行管理,進而為牧民放牧行為的管理措施提供支撐。對基礎設施的不良影響,規劃提出了流量監控,在野生動物遷徙重要路段對車流管理等措施,進一步保護藏羚羊等野生動物的遷徙。上述保護措施在后續的專項保護措施一道,構建了全方位的遺產價值保護體系。

表1 遺產地主要影響因素一覽表

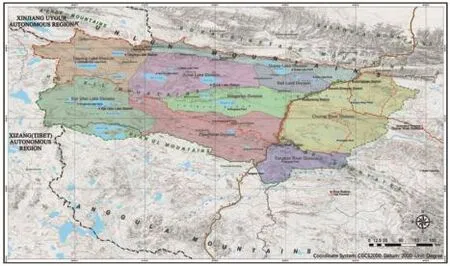

圖1 青海可可西里世界自然遺產管理分區規劃圖

2 分區規劃和管理

分區規劃管理是結合不同區域的資源特征提出相應的管理目標,進而實施不同管理手段的空間管理方式,被廣泛應用于自然保護地和城鄉規劃等空間規劃領域(圖1)。管理規劃根據遺產地不同區域的資源特征與價值,以及遺產展示教育的需要,提出了荒野區、展示區等兩類保護分區分別進行管理。荒野區保存了區域內最為完好的未受干擾的生態系統,其管理目標是保護其極高的生態價值、美學價值和科研價值,保護維護其原始的生態環境及其自然演替過程不受到人為活動的干擾。展示區則囊括了湖泊、雪山、高寒草甸等主要的自然美學要素,并位于當前已經局部開展了展示教育活動的區域,其管理目標是保護其極高的生態價值、美學價值和科研、教育價值;開展科學研究、科普教育、遺產展示和游覽體驗等活動,促進公眾認知遺產價值。

為了使遺產地的保護管理工作納入提名遺產地管理機構的有序管理體系中,規劃結合遺產地資源的分區保護要求,依據交通條件和可執行程度,在空間上劃分各管理區的管護范圍,設立相應的保護管理站,保護管理站下設保護管理點。遺產地保護管理站點的建設需根據提名遺產地管理分區區位、保護層次、用地與交通條件,結合服務設施的布局,進行保護管理站點的建設。各級保護站點根據統一安排和部署應發揮巡護、旅游活動管理、監測等基本職能,進而成為管理機構管理的樞紐和中轉站。

3 監測與管理評估

遺產監測是及時掌握遺產組成要素和威脅因素狀態,引導保護管理工作不斷改進提高的基礎(圖2)。而世界遺產的定期報告制度也要求建立在完善的監測體系之上。遺產地面臨的影響因素較為復雜,因此通過監測工作掌握遺產價值的變化和威脅因素的狀況能為管理工作及時調整提供必要的指導[6]。

圖2 青海可可西里世界自然遺產監測站點規劃圖

在監測對象上,規劃根據遺產地遺產價值要素分布的狀況,提出了開展監測活動的具體地點,并提出了生物生態、自然美景等7個方面監測對象和具體監測內容。如針對公路交通影響動物遷徙的問題。規劃提出在沿青藏公路重要的動物遷徙通道開展對藏羚遷徙種群數量的監測,并對機動車交通變化的情況開展人工監測,建立交通通行量和對藏羚遷徙活動的影響的關聯性。又如針對牧民放牧影響棲息地的問題,規劃提出針對主要的牧民定居點和放牧點進行監測,依托當地農牧部門對畜牧量、草場圍欄分布和變動狀況、牧民人口和收入變化狀況進行監測。

在監測方法上,規劃根據監測對象的特點,通過人工定點觀察、自動設備監測、社區巡防監測與調查統計等多種手段對遺產地的開展監測工作,并建立監測數據庫,充分依托信息技術的優勢,為管理機構的提供實時更新的數據,方便對監測信息進行分析。此外,規劃提出還應綜合運用3S技術,通過分析處理衛星遙感數據,配合野外工作人員實地監測,實現對遺產地內偏遠地區采金等非法活動全面快速、實時高效的監測。

監測數據能夠作為管理機構進行管理有效性評估的依據。規劃提出建立關于遺產保護管理的相關工作的目標體系,并結合監測系統的提出的指標體系開展管理的有效性評估工作。結合遺產地管理中的背景研究、規劃、投入、過程、產出、結果6個階段,通過監測數據的對比和分析,了解管理措施取得的成效和不足,進而改善管理,提升遺產保護的有效性。

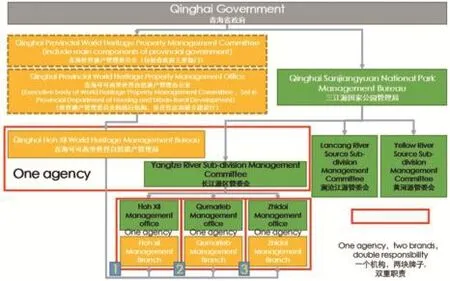

4 管理能力建設

作為各項管理工作的保障,管理能力建設是遺產地管理規劃的重要組成部分。根據世界自然遺產保護管理的體系建設的相關理念,“每一個申報遺產都應有合適的管理計劃或其他有文可依的管理體系,其中需要詳細說明應如何采用多方參與的方式,保護遺產突出的普遍的價值。”管理能力建設規劃即是要在滿足世界自然遺產管理要求和理念的前提下,提出提升遺產地管理能力的方法。青海可可西里世界自然遺產的管理主要依托可可西里自然保護區管理局和三江源自然保護區管理局進行①2015年開展三江源國家公園試點后,遺產地和緩沖區的管理機構隨之進行了調整,分別由三江源國家管理局長江源管理委員會下屬的可可西里管理處、索加管理處和曲麻萊管理處負責。。由于地處經濟欠發達地區,保護工作面臨著管理人員不足、經費不夠、管理體系不完善等問題。

管理規劃在編制過程中,和組織單位和各級地方政府進行了充分的溝通,并結合我國自然保護管理機構的特點,提出了各方認可的管理體系,構建了以青海省住房和城鄉建設廳為行業指導,青海三江源國家公園管理局長江園區管理委員會開展實際管理工作的協作機制,并通過完善機構職能,強化管理人員培訓等方式強化管理機構的管理能力,為遺產保護提供有效保障(圖3)。

圖3 青海可可西里世界自然遺產地管理架構示意圖

5 公眾參與和社區可持續發展

作為世界遺產的重要理念之一,公眾參與是保證遺產地良好運行的必要條件之一。遺產地的社區和相關方有著優良自然保護傳統,長久以來形成了政府主導,企業捐助,NGO協助,社區參與的保護模式。特別是在社區參與上,在政府和當地NGO的組織,在遺產地東部的曲麻萊和索加兩地開展了大量的社區協議保護工作,取得了良好的成效。

結合遺產地管理的模式和取得的經驗,規劃提出加強公眾參與遺產管理的深度和廣度的具體措施。規劃中對不同區域的居民的特點和當前公眾參與的狀況,提出規劃制定、保護工作、運營工作、科研工作、資金籌措五個方面的參與方向。促進在規劃引導下參與保護水平進一步的提升。

考慮到遺產地生物多樣性的保護要求,牧民的畜牧量和放牧范圍將會受到一定程度的限制,社區如何在遺產保護的前提下發展,與遺產保護形成良好的關系就成為了重要的議題。因此規劃提出通過旅游參與、政府補償減畜等方式,并進一步將牧民未來的發展融入到區域可持續發展中,逐步降低牧民生產對遺產地的影響。

6 遺產展示和教育

傳遞遺產價值,促進公眾更好地認知遺產價值,進而促進遺產受到更良好的保護是《世界遺產公約》的核心目標之一。通過展示教育將遺產地與社區及相關方聯系起來,能夠有效促進公眾意識到遺產保護的重要性,塑造遺產地保護的良好氛圍。從申遺過程中開展的公眾調查結果看,由于缺乏有效組織的展示和教育活動,公眾對遺產保護的理念和重要性認識不足,已經對遺產保護構成了現實和潛在威脅。

管理規劃在遵守國內法律法規和世界遺產保護理念的前提下,在避免對野生動物核心棲息地產生干擾的基本要求下,規劃了不同的展示線路和解說主題。規劃將遺產地東北部地區昆侖山沿線一帶美學價值要素集中分布的區域作為集中展示區域,開展在管理機構引導下的生態展示活動,并通過嚴格控制訪客數量、只在非動物繁殖季節開展活動等方式降低對遺產價值的影響。此外對于沿青藏公路過路乘客停留的區域,規劃提出了設立觀景臺和解說教育牌示的方式,結合汽車停留區,開展遺產展示活動。為了加強當地社區的遺產保護意識,規劃管理機構定期開展的遺產教育活動計劃,對遺產地內外社區、游客及過路司乘人員開展遺產保護教育活動,通過入戶宣傳、設置宣傳欄等方式普及遺產保護知識,進而全面增強和遺產保護相關方的保護意識。

7 討論

保護管理規劃作為世界遺產地管理的重要依據,是國外自然遺產地廣泛運用的一種形式,其方法論與國內遺產地的規劃有著一定的區別。如何借鑒并完善國內自然遺產地的規劃方法與內容,筆者認為主要有兩點。第一,應充分借鑒適應性管理的基本理論,將國內遺產地規劃對結果的關注轉變為對管理過程的關注,將管理過程動態化,從而及時應對管理對象的變化,調整管理措施。第二,在具體運用相關方法時,應充分接軌國內遺產地在社區社會經濟、土地制度、管理體系等方面的特征,將國際先進的理念轉化為符合國情的具體方法,方能具備較高的可操作性。總之,通過遺產的申報,國內技術團隊對國外先進理論的學習、借鑒和推廣應用,進而提高我國遺產保護的總體水平,是申報世界遺產背后另一層重要的意義。

[1]閆立娟,齊文.青藏高原湖泊遙感信息提取及湖面動態變化趨勢研究[J].地球學報,2012,33(1):65-74.

[2]吳征鎰.論中國植物區系的分區問題[J].云南植物研究,1979(1):1-20.

[3]段秀華.青海格爾木地區草坪發展制約因素及對策探討[J]. 草業科學,2003,(07):94-96.

[4]姚曉軍,劉時銀,李龍,等.近40年可可西里地區湖泊時空變化特征[J].地理學報,2013,68(7):886-896.

[5]國際文物保護與修復中心,國際古跡遺址理事會,國際自然保護聯盟,聯合國教科文組織世界遺產中心.世界自然遺產管理[M].巴黎:聯合國教育、科學及文化組織,及聯合國教科文組織駐華代表處,2015.

[6]IUCN.Management planning for natural world heritage properties:a resource manual for practitioners[M].Gland,Switzerland:IUCN,2008.

Research and Practice of Qinghai Hoh Xil World Natural Heritage Management Plan

YU Han1, LI Ze1, DENG Wugong1, WEN Cheng2,3

(1. China Academy of Urban Planning&Design, Beijing 100044, Chian; 2. Beijing University, Beijing 100871, China; 3. Shanshui Nature Conservation Center, Beijing 100087, China)

Based on the analysis of the world natural heritage protection and management ideas and methods on the basis of the combination of Qinghai Hoh Xil world heritage protection and management planning content, by identifying the Qinghai Hoh Xil world natural heritage of outstanding universal value element composition and distribution, aiming at the effects of related factors, put forward the outstanding universal value protection, partition planning and management, monitoring and evaluation, management ability construction, public participation and community sustainable development, heritage exhibition and education and a series of supporting the protection of heritage conservation management strategies and measures.

world natural heritage; Hoh Xil; outstanding universal value; management Plan

K928.71

A

于涵(1984—),男,工程師,碩士,主要研究方向為風景名勝區、世界遺產研究與規劃。E-mail:yuhan5500@163.com.

李澤(1989—),男,工程師,碩士,主要研究方向為風景名勝區規劃。

鄧武功(1978),男,高級工程師,碩士,主要研究方向為風景名勝區研究與規劃。