追尋有根 生長有力

——從課程審議的視角談源于需要的生成課程

文/朱偉偉 江蘇省淮安市清河幼兒園

追尋有根 生長有力

——從課程審議的視角談源于需要的生成課程

文/朱偉偉 江蘇省淮安市清河幼兒園

近年來,隨著課程游戲化改革的推進,廣大幼兒教師的課程觀有了翻天覆地的變化,大家的目光不再局限于園所既有的課程方案,都開始關注對現有方案的審議,因此“生成課程”這個詞也越來越多地出現在了我們教師的耳邊。縱觀本地區現有大多數幼兒園的實踐情況,普遍存在“為生成而生成”“生成活動無根無源”“生成活動的生命力如曇花一現”等狀況,教師們意識模糊,方向不清,為了追逐時髦,絞盡腦汁也不得其果,更有甚者背離了課程建設的初衷,脫離了實際需要,違背了教育的規律。綜合各類情況,筆者也對該領域進行了積極的探索與嘗試,現分享一些認識與做法。

所謂生成課程是指以真正的對話情境為依托,在教師、幼兒、教材、環境等多種因素的持續相互作用過程中動態生長的建構性課程。這表明課程棄絕了“本質先定,一切既成”的思維邏輯,而代之以“一切將成”,課程在過程中展開其本質,課程活動成為師生展現與創造生命意義的動態生成的生活過程,而非單純的認識活動。它既不是教育者預先設計好的、在教育過程中不可改變的僵死的計劃,也不是兒童無目的、隨意的、自發的活動。它是在師生互動過程中,通過教育者對兒童的需要和感興趣的事物的價值判斷,不斷調整活動,以促進兒童更加有效學習的課程發展過程,是一個動態的師生共同學習和共同建構對世界、對他人、對自己的態度和認識的過程。因此,在生成課程中,課程就具有了全新的含義,課程真正實現了由紙上到實踐的根本躍遷。課程不再僅僅只是已知的結論性知識,而是師生通過對話,探究知識并獲得發展,不斷生成的活生生的動態過程。因此,對于生成活動的組織與實施,我們要更多地去關注活動的來源,關注活動的過程,關注活動中教師、幼兒、教材與環境等各種因素在互相作用中的變化,關注既有活動的成效與不足。那么尋得一條操作性強的組織實施路徑就尤為重要,同時也較為困難。結合對于課程實施的需求,我們的眼前不禁躍入這么一個詞語——課程審議。

大家都知道,幼兒園課程審議以幼兒園課程開發為目的,《幼兒園教育指導綱要(試行)》中明確指出:“幼兒園教育應尊重幼兒身心發展的規律和學習特點,充分關注幼兒的經驗,引導幼兒在生活和活動中生動、活潑、主動地學習。”在主題教學盛行的今天,課程審議正以多種方式給予教學啟發、支持與幫助,并為實現這個目標不斷前行。大多幼兒園的課程審議是以年級組內平行班教師為對象,圍繞課程實踐展開的,是幼兒園形成課程決策、解決課程問題的過程。一般從課程實施的前、中、后三個時段進行審議,它在對課程實施進行著動態的監測與調整,這樣一來,如果從課程審議的視角開展幼兒園生成課程的組織與實施,不失為一條教師看得見、摸得著的路徑。

一、來源于幼兒實際的需要——“前審議”的視角下建構生成活動的方向

虞永平教授在《論幼兒園課程審議》提出“前審議”,重在審議集體通過確立主題的設想、實施方案或計劃,從實際出發,對將要開展的主題進行全方位的建構。這里主要是關注主題組織的可實施性、主題內容的生活性以及主題設計的開放性。

這要求我們通過平行班教師的課程審議將主題的思路進一步明確、展開,形成主題的展開線索及網絡結構,以幼兒的經驗為切入點,找到不斷擴展的課程內容及相關資源。圍繞主題框架形成主題目標、活動安排、游戲預設、環境預案等目標傾向,并以此提高各活動組織的層次性與遞進性。同時通過對主題內核與教學內容的聯系,根據當地的社會氛圍、城市文化、教育資源、園文化等,對主題中的具體教學內容有針對性地進行選擇、篩選與重組,從而讓主題更好地為幼兒的生活服務。這同時也要求我們在勾畫主題活動框架的時候,要更多地從幼兒的實際需要出發,去研究該主題下幼兒的經驗水平,研究幼兒的興趣點,研究可為我們所用的各類資源等,以幫助我們預設主題下可能的框架。

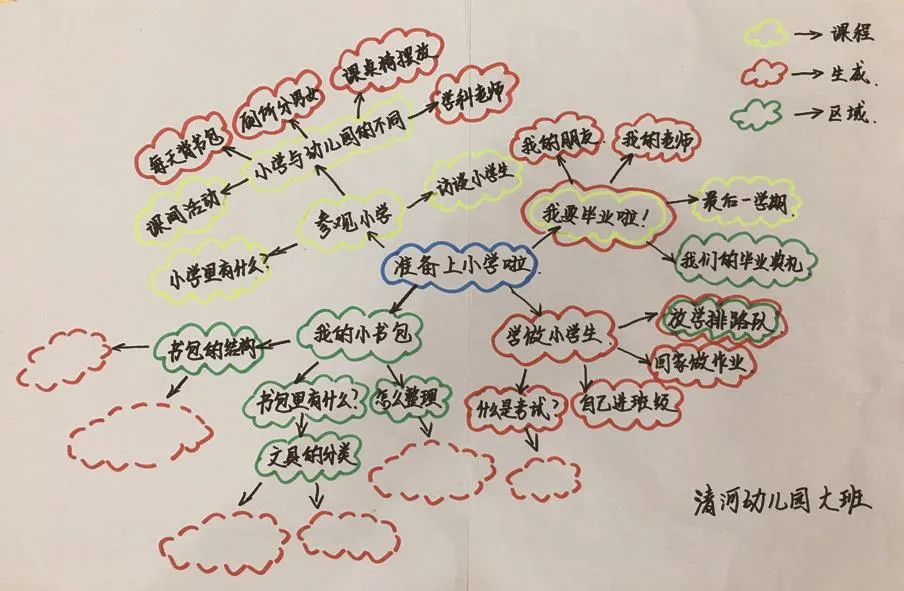

如某園大班年級教師在進行主題“準備上小學啦”前審議的時候,他們架設出了如下圖1的主題活動內容網絡圖。

圖1

從圖1中可以看出,教師們除了結合原有課程主題目標,選定了黃色框中的主要活動內容,架設了區域活動(綠色框)的內容,同時還結合園所幼兒的實際情況,生發了紅色框里面的活動。如在參觀小學分支下增設了廁所分男女、小學的課桌椅擺放等研討話題,那么這些內容其實也是一種生成的課程,它們來源于教師對于主題目標的理解,來源于教師對于幼兒實際水平的了解。當然這部分的內容雖生發于對幼兒的了解,但是主要還是教師的主觀架設。其實面對相同的主題,整齊劃一的實施目標與步伐不一定適合所有平行班的教師與幼兒,在主題實施前的審議中,教師就應該考慮各個班的實際情況與幼兒發展水平,注重主題目標、組織實施中的開放性,教學內容是否具有彈性,以幫助同年齡段各個平行班主題有效地開展。因此,我們在網絡圖中看到了一些紅色的虛線框,這部分的內容就是我們教師為生成課程的組織實施留下的空間,也體現了我們教師源于幼兒發展的需要進行課程架構的一種態度。這樣的前審議,呈現了我們課程內容的根源所在,特別是生成活動的出現有依有據,為我們的主題活動實施勾畫了一幅生動的、充滿期待的課程圖景。

二、生發于幼兒活動的過程——“中審議”的實施中架構生成活動的內容

課程內容的動態性、課程組織實施的多元性、課程實施的有效性等要求,讓我們明確了課程的實施是為幼兒的發展服務的過程,這是一個動態化的過程。因此“中審議”時我們會關注幼兒的興趣、反應、表現等,在原有的預設基礎上進行適當的內容轉移或者整合與超越,適時地調整課程實施方案,促進主題實施的良性發展,真正地去踐行“讓幼兒成為學習的主人”這一理念,更多地去追隨幼兒,去捕捉幼兒在主題中的真正需要和興趣以及主題中的“閃光點”,在預設的基礎上去生成一些符合幼兒發展需要的活動,使主題的開展更具有意義。

如在主題“我身邊的科學”實施中,教師在散步的時候發現孩子們對影子產生了濃厚的興趣。看到孩子們對“光”這一自然現象產生了興趣和爭論,教師意識到這是一個非常好的教育契機,便在年級課程審議活動中提出了設想,在幼兒對光產生興趣的基礎上,若讓孩子去發現、去探索、去研究,加深幼兒對光的認識是極其有價值、有意義的。于是在年級組教師的共同討論、分析中,一個名為“神奇的光”的生成活動就因孩子的發現產生了。教師組織幼兒通過開展一系列關于光的活動,讓幼兒參與光的探索活動,如玩影子、畫影子等,讓幼兒在各類游戲中去感受光的反射、直射、折射等現象,讓幼兒在認識、了解光的同時,也發展了幼兒對周圍事物的興趣,發展觀察、想象、思維、創造等能力。

在這樣的生成活動中,幼兒深入地了解了光的各種現象、顏色、分類和光在生活中的運用,知道用各式各樣的彩色紙或鏡片可以改變光的顏色,也簡單了解了光與電的關系與一些簡單的安全知識。此外還增強了幼兒自我保護、安全的意識,也提高了孩子們動腦、動手、創造、想象、解決問題的能力及同伴間相互協作的能力。這樣追隨幼兒的興趣需要,生成于幼兒活動之中的活動,不僅豐富了主題課程的實施內容,而且推動了幼兒的發展,真正實現了“讓幼兒成為活動的主人”。在教育的過程中,不僅僅是教師影響著幼兒,幼兒也同樣在以各種方式影響著教師。可見“中審議”就需要教師通過對自身和幼兒的行為進行反思與研究,促進課程實施的有效性。

三、放眼于幼兒發展的可能——“后審議”的反思沉淀中生發新的活動

一般來說,我們教師通過“后審議”進一步反思、探討、整理主題教育經驗,從中形成一套更為完善、合理、適合幼兒園自身實際的主題方案。例如,具體教學活動的班本化、教學方法及策略調整的可行性等,通過課程實踐后得到進一步明確,為下一輪的主題實施提供有力的幫助。自然,我們在反思沉淀的過程中,應更重視幼兒與教師的發展。如:幼兒學習方式有無轉變?主題實施中幼兒是不是從“學”到“玩”?在游戲的情境中,在生生互動、師幼互動中參與體驗、主動探索、積極實踐,親歷科學發現的過程,從而進行創造活動,真正成為學習的主人。教師教育行為是否提升?主題實施中教師是不是采用積極的態度、策略去有效地滿足幼兒的需要?教師創設問題情境去引發幼兒的提問,并從幼兒的提問中去判斷問題的價值,從而推動幼兒進行更深層次的探索。

同理,通過對主題課程的“后審議”工作,我們可以進一步梳理幼兒在當前主題下所獲得的經驗,梳理該主題下預設課程與生成課程的內容,反思生成活動組織的有效性,捕捉幼兒的興趣需要與能力可能。我們將會發現一些新的經驗點躍入眼簾,亟待我們在接下來的日子里,與幼兒一同去探索。

當然,這也印證了生成的過程也是創新的過程。我們通過不斷的審議生發新的探究,然后在探究新經驗的過程中不斷地修正、調整現有的課程方案,形成新的、符合幼兒實際需要的、具有一定園本化的課程方案,這本身也是一種創造。

生成課程的實施過程是幼兒自我生成、生命力不斷激發的過程。在此過程中,他們獲得的不僅是知識的增長,而且他們的生命需要得以充分滿足,生命潛能得以實現,生命獨特性受到尊重,生命內涵不斷得到豐富,生命境界不斷得以提升,課堂也由此洋溢著生命的活力。課程審議正以多種方式給予生成課程的實施以啟發、支持與幫助,并為實現這個永恒的目標不斷前行。