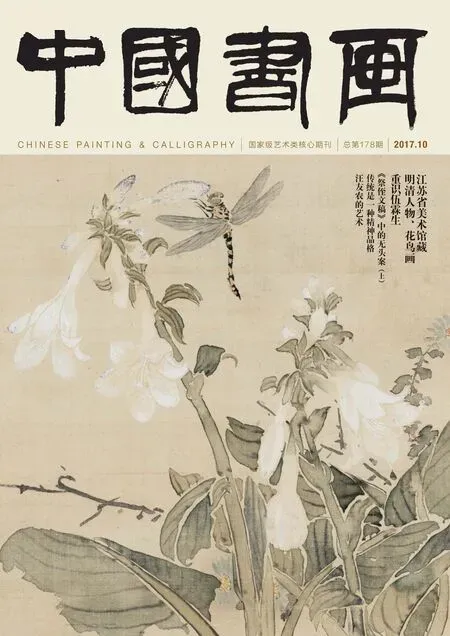

展覽中的個案:重識伍霖生

◇ 王雪峰

伍霖生(1924—2008),浙江瑞安人。中國美術家協會會員,江蘇省國畫院畫師,國家一級美術師。1948年畢業于國立中央大學藝術系,師從傅抱石。1949年任南京市軍事管制委員會文藝處美術股長,1951年后任教于南京師范學院美術系,1978年后為江蘇省國畫院專職畫家。曾任南京師范大學美術系教授、國畫教研室主任。隨傅抱石習藝二十余年,繼承并整理研究傅抱石的藝術理論及中國畫技法。發表論文有《傅抱石的中國畫藝術》等。出版著有《伍霖生畫集》《伍霖生畫冊》《傅抱石畫論》《傅抱石畫跡辨真》等。

伍霖生是誰?

這個在當下被眾人遺忘或是感到陌生的名字,在2017年8月中國美術館舉辦的“中國美術館捐贈與收藏系列:墨韻河山—伍霖生藝術展”〔1〕中被人重新認識和矚目。藝術史的形成和接受有著歷史的偶然,作品的存世以及后人的整理與推廣是藝術史構建的重要環節,太多的藝術家因為作品與資料的散佚,隨著時間的推移而煙消云散。所幸伍霖生的后人非常完整地保存了他各個時期的代表作品,讓我們能夠在美術館清晰地看到伍霖生的藝術人生,也讓我們走進20世紀那段繽紛歷史。

一

伍霖生,1924年出生于浙江瑞安,其父為留法生物博士,時任民國中央研究院院士和中央大學生物系主任,良好的家庭出身,使伍霖生兒時在南京就有條件接觸藝術大家的作品,高中時在重慶得見傅抱石展覽,激發了報考中央大學藝術系的決心。他在《憶恩師傅抱石》一文中這樣寫道:“我認識抱石先生是1942年10月10日在四川重慶夫子池中國文藝社主辦的‘傅抱石教授畫展’會場上。當時我在青木關中大附中高中讀書。我自幼喜歡畫畫,酷愛中國畫藝術,以自學國畫多年。得到先生畫展的消息,便特地從百里外趕到重慶參觀抱石先生畫展。他那極為新穎的中國畫筆墨風格深深吸引了我,更激發了我學習中國畫藝術的決心。這年暑假我高中畢業,毫不猶豫地報考了中央大學藝術系。”〔2〕

在中央大學藝術系學習期間,伍霖生所崇拜的傅抱石先生在中央大學不教中國畫,只開設中國美術史課程,伍霖生隨傅氏習藝是從聆聽他講授中國美術史開始的。〔3〕抗戰結束后,中央大學回遷南京,傅抱石住在四牌樓中央大學校內的南高院宿舍,在課余時間和假期,伍霖生經常向傅抱石先生請教中國繪畫的問題,他回憶:“他掛在墻壁上的新作,放在桌上未完成的畫稿,都給我很多啟發,我隨時注意學習先生作畫的方法和步驟。”〔4〕

伍霖生 洋潭水庫

伍霖生在傅抱石藝術創作的影響下,開始將山水畫作為自己畢生追求的藝術方向。當他從中央大學藝術系畢業,正是新舊政權交替的

44cm×65.5cm 紙本設色 1977年 中國美術館藏

款識:洋潭水庫。一九七七年十一月參觀韶山灌區,此水庫為重點工程之一。霖生寫。鈐印:伍(朱)時候,他所拿到的大學畢業證書已是新中國所發。伍霖生在社會變革時期,內心充滿激情,他積極參加學生運動,用畫筆作為武器,冒著生命危險編繪印刷“五·二〇”血案畫集《拿飯來吃》。這是他作為藝術青年以藝術方式介入社會現實,這種對社會的責任感與新中國成立之后用藝術歌頌新時代的藝術理想是一脈相承的。

伍霖生 中山陵遠眺

101cm×56cm 紙本設色 1962年 中國美術館藏

款識:中山陵遠眺。一九六二年十月,霖生寫于南京。

鈐印:伍(朱) 伍霖生(朱)

1950年傅抱石全家搬入南京傅厚崗住處,與伍霖生家毗鄰而居。1951年伍霖生從南京市文藝處調入南京大學美術系〔5〕任教,開始任傅抱石先生的助教。

“1951年我被調入大學任職,擔任美術系抱石先生的助教,共同開設中國美術史課程。這樣朝夕相處,向先生請教的機會就更多了。我經常在他家畫室為他理紙、磨墨、炮制國畫顏料。”〔6〕

伍霖生得傅氏信任和器重,成為他的入室弟子,得以機會近距離觀摩傅抱石作畫。亞明寫道:“抱石先生寫畫,他人不得入室,絕不示人,妻兒亦然,唯霖生兄可按紙案前。”〔7〕傅抱石先生作畫是意氣為先,需解衣般礴的狀態方能為之,所以為了不受人打擾,作畫不允許人看,但唯獨伍霖生可以〔8〕,說明傅抱石對于伍霖生的厚愛。傅抱石在山水畫的教學上,強調畫史、畫論與創作的相結合,伍霖生是一個有心人,他說:“20世紀50年代起,我養成了一個習慣,先生講課,學術演講,座談會上發言,與同行交流,或對學生做指導,我都傾心聆聽,詳細記錄。……二十余年中我記錄抱石先生談話資料20大本。”〔9〕伍霖生對于傅抱石的談話記錄成為研究傅抱石藝術思想的重要資料。他通過對傅先生談藝的記錄與研習,在理論層面對藝術的認識有了很大的提升。傅抱石在山水畫的創作上強調寫生,他認為山水畫史上“師古人有一定基礎后,進而到真山真水中去寫生,向自然學習,凡是師法自然的就有創造性、有成就、有造詣”〔10〕。

在山水畫的創作上傅抱石要求伍霖生到自然之中去觀察與提煉,伍霖生在《紀念傅抱石老師》一文中回憶:“暑假(1954),抱石先生建議我去浙江天臺山寫生,他說:天臺山石梁瀑附近,由于落差變化比較大形成各式流泉、瀑布,是解決山水畫中水口、流泉、瀑布最好的寫生去處。”“抱石先生又建議我去黃山寫生,并提出‘黃山松云’為題的寫生要求(1955)。”〔11〕

伍霖生在傅抱石的指導下多次利用暑假到黃山、天臺山寫生,在面對造化之時解決山水畫的表現技法,在天臺山學習“水口”“流泉”“瀑布”的畫法,在黃山學習“松”“峰”“云”等技法。伍霖生從黃山歸來,得到傅抱石的鼓勵,為其刻印 “黃山歸來”。

伍霖生在中央大學藝術系所接受的是建立在西方藝術基礎上的教育體系,尤其是徐悲鴻對中西融合的教學思想,要求學生從素描、水彩,到油畫、國畫均有所涉獵,這是他藝術創作的基礎,從伍霖生的教案可以看出,他在南京師范學院教書期間,所教的課程,涵蓋從美術史到素描、工筆人物、山水畫,后伍霖生因機緣成為傅抱石先生的助手,在大師的影響與指導下,傅抱石的思想和繪畫技法又在他身上開始得以傳續。20世紀五六十年代作品中可以看到伍霖生繪畫語言的多樣影響。1962年作品《中山陵遠眺》中,樹干技法運用勾線、填色技法完成,色與線交融在一起,這種處理可以從徐悲鴻及傳人的作品中找到淵源,樹葉的畫法則來自傅抱石的散峰畫法,遠處的紫金山則用水彩畫的方法完成。伍霖生在青年時代所接受的中西融匯的繪畫訓練,使他在新中國成立后踐行的文藝方針中能夠具有比較全面的發揮。

二

新中國成立以后,在社會主義文藝方針的指引下,藝術家們在思想上由傳統的注重自我抒懷而向“為社會主義服務、為人民服務”的新轉變。在思想改造中,畫家們開始自覺地表現社會主義帶來的新氣象,從工農形象到社會主義改造中的新人新事,到社會主義建設成就。以傅抱石、錢松巖為首的新金陵畫派及以趙望云、石魯為首的長安畫派更以地域集體的力量推進社會主義文藝的新發展,在表現內容和手法上都達到了歷史新高度,并在當代藝術史上取得了令人矚目的成就。年輕的伍霖生在學生時代就積極參與學生運動,1949年之后他在南京市的文藝處和文聯任職,他對新的政權是充滿熱情并積極參與的,因此他在社會大變革的背景之下,自然會參與到這個藝術史新變革的洪流中去。

伍霖生 山區豐收運糧忙

79cm×44cm 紙本設色 1957年 中國美術館藏

款識:山區豐收運糧忙。一九五七年秋,霖生寫閩北山區生活。

鈐印:伍霖生畫(白)

伍霖生在20世紀50—70年代的藝術創作和時代背景緊密相連,在火熱的社會主義改造與建設之中,伍霖生也將創作的視角轉向謳歌與表現時代生活中去。這個時期,伍霖生在繪畫的表達上完全從表現內容出發,超越了畫種的界限,在中央大學讀書時人物造型能力的訓練與傅氏山水技法在表現現實中得以歷練和完善。在繪畫內容上看,伍霖生在這個時期的創作主要有四個面相,其一是嘗試將人民群眾形象和山水畫的場景相結合,其二是社會主義建設成就題材的繪畫,其三是表現革命勝跡主題的繪畫,其四是毛主席詩意畫。這四類主題是20世紀50—70年代,在社會主義文藝政策的號召下,山水畫家最為常見的表現內容。傅抱石及同時代的山水畫家們,以藝術積極介入社會生活,傳統山水畫的技法和表現內容都得以極大地拓展,在新的歷史背景下傳統山水畫藝術得以新變。伍霖生受時風所感,在傅抱石的指導和影響下,自覺地參與到藝術史的變革之中。在20世紀50年代,傳統山水畫家在表現現實題材時,存在著傳統古意山水如何與現代人物融合的矛盾,有的傳統型畫家在程式化的山水中穿插一些現代人物,在內容和形式上脫節,有些不倫不類,而傅抱石的山水,將現實寫生和主觀感受結合起來,個體生命活力與時代氣息交相呼應,極具時代感。伍霖生受此啟發,到生活中尋找創作源泉,到自然中寫生,到生活中體驗。1957年,伍霖生創作的《山區豐收運糧忙》非常完美地解決了山水畫與勞動場景相結合的問題,這幅作品根據他在1957年閩北山區寫生所見而創作。“送公糧”是20世紀人民公社時期中國農民在收獲季節向公社糧管所繳納糧食的政治任務,每到納糧時節,農民采用各種各樣的運輸手段將糧食集中到糧管所,其過程如同趕集般熱鬧,藝術家們據此創作了很多“喜送公糧”的題材作品。在閩北一帶,由于地處山區,水路成為重要的運輸渠道,伍霖生將所見木筏運糧的情形通過藝術加工表現出來。畫面采用 S形構圖,兩岸山石的布局空出河道的位置,遠處群山之中,溪流奔騰而下,幾艘裝上糧食的竹筏由遠至近順流而下,竹筏上農家女子撐著竹篙,調整著竹筏的方向,喜送公糧的愉悅和戰天斗地的精神面貌躍然紙上。在這幅作品中伍霖生通過在生活中的深入觀察,捕捉了具有典型意義的社會事件,通過藝術化表達,傳達了時代的新風尚和農民翻身做主人的愉悅的精神面貌。這張作品在1958年被江蘇人民出版社印成單張年畫出版。伍霖生曾在南京師范學院任教水彩人像及工筆人物,從他的大量表現人物的作品中可以看到他將水彩畫和工筆人物畫的技法進行融合的嘗試,同時將水彩畫的技法也運用到他的山水畫中。1960年伍霖生創作了《紅在農中專在農中》,伍霖生直接根據當時農中的口號畫了這幅作品,農中的學生由教室走向田間地頭,向有經驗的農民學習,學習農業知識,做“又專又紅”的學生,這在那個年代是緊扣時代脈搏具有鮮明時代性的。在技法表現上畫家將水彩畫的技法和水墨畫結合起來,畫面色彩艷麗,對比強烈,渲染了新時期農村翻天覆地的變化以及收獲喜悅的氛圍。類似于表現社會主義農村、農民新面貌的作品很有如《人勤春來早》(1960)、《山區好春光》(1962)、《江南春雨》(1962)、《香菇豐收》(1958)、《放水》(1956)等,這些作品都是伍霖生在深入生活之后進行藝術加工,來表達在中國共產黨領導下社會主義農村建設成就及農民翻身做主人后積極向上的精神面貌和社會新象。1956年伍霖生所作的《春風》及1960年的《春光好》都是以兒童作為題材的作品,畫面所表現的放風箏或是踏青的情節,預示著兒童作為祖國的未來將和新中國共同成長,成長在陽光下的他們充滿著朝氣和希望,同時也是無比的幸福。除了對于新時代以來人民群眾的歌頌,伍霖生還和其他畫家一樣,關注和表現社會主義建設新成就,早在1953年的時候,伍霖生利用暑假去安徽佛子嶺水庫寫生,回來之后創作了作品《佛子嶺水庫》,表現了新中國大型水利工程的建設場面,這幅作品入選了1955年的第二屆全國美展。從伍霖生現存的手稿可見,他在創作這幅作品的時候是用水彩畫的方法收集素材的,在創作的時候,他將水彩畫技法融入了山水畫語言之中。1959年表現京杭大運河劉山船閘工地建設的《戰勝嚴寒》,表現了熱火朝天的建設場景。在這幅作品中,伍霖生將建設場地的現場速寫素材與水彩畫以及山水畫技法融為一體,有著極強的生活氣息和時代感受。南京長江大橋的建設成就是南京畫家經常表現的主題,1973年伍霖生幾易其稿,創作作品《天塹變通途》(1973),記錄了這個社會主義建設的偉大成就。在表現革命勝跡主題上,伍霖生以山水畫的形式,創作了《井岡山》(1971)、《今日瀘定》(1976)、《遵義》(1977)等作品,伍霖生在革命圣地題材的創作上,是在實地考察寫生的基礎之上完成的,最為重要的是他在創作這批作品時懷著對革命圣地無比崇敬之心,因而在之中顯現出崇高、謹嚴與神圣的美學追求。在毛澤東詩意畫創作方面,很顯然,伍霖生受到了傅抱石同題材創作的影響,他創作的《清平樂》(1964)、《登廬山》(1964)等作品,在技法上多采用傅抱石的皴法,用筆輕松而豪放,展現出浪漫主義的色彩,將革命的詩意和山水畫的藝術語言融合起來,豐富了主席詩意山水畫的創作內容。

伍霖生 紅在農中專在農中

58cm×101cm 紙本設色 1960年 中國美術館藏

款識:紅在農中專在農中。一九六〇年春月,霖生寫于南京。

鈐印:伍(朱)

對于從舊政權進入新社會的伍霖生來說,他從思想上是積極擁護中國共產黨領導的社會主義新中國的,在20世紀50—70年代這個特定歷史時期里他的創作緊緊圍繞著社會主義的“新氣象”“新變化”而展開,忠實踐行中國共產黨的“二為”方針,他用畫筆向世人展現著新時代里作為一個知識分子在政治上的正確。從藝術角度來說,正是深入和感受了這個天翻地覆的時代,促進了伍霖生在繪畫技法上的開拓和完善,他將學院的技術訓練及傅抱石的教導融匯起來,在現實表達面前,尋找藝術語言的新路徑。

三

“文革”之后,中國社會開始反思文藝創作與政治之間的關系問題,1980年1月16日鄧小平在 《目前的形勢和任務》的報告中明確指出:“我們堅持‘雙百’方針和‘三不主義’,不繼續提文藝從屬于政治這樣的口號, 因為這個口號容易成為對文藝橫加干涉的理論根據, 長期的實踐證明它對文藝的發展利少害多。但是,這當然不是說文藝可以脫離政治。文藝是不可能脫離政治的。任何進步的、革命的文藝工作者都不能不考慮作品的社會影響,不能不考慮人民的利益、國家的利益、黨的利益。”〔12〕

鄧小平的講話從國家層面“對文藝從屬于政治”的口號進行了撥亂反正,指出文藝與政治的正確關系,文藝之于政治,既有影響,又要保持文藝自身發展的規律。1978年,伍霖生從南京師范學院調入江蘇國畫院專門從事山水畫創作,在新的歷史背景下,正值壯年的伍霖生迎來了創作生涯的黃金時期。在創作上,伍霖生的山水畫開始超越為政治服務的敘述走向追求山水畫本體語言的現代開拓。

伍霖生遵循傅抱石的寫生思想,從寫生中尋求山水畫的創新之路,他曾經問過傅抱石對張大千先生藝術的看法,傅抱石說:“我們二人雖同師石濤,但藝途各異,他走的是臨摹之路,從中畫出自己的畫風,我是走寫生之路,從寫生中創造出自己的風格,大千先生與我師同途殊。”〔13〕

張大千和傅抱石是20世紀兩種不同的山水畫之路的代表,傅抱石將西方繪畫寫生觀念介入山水畫之中,這是20世紀山水畫創變的重要原因。傅抱石的寫生之路恰是和20世紀的時代命運緊密相連,他的山水畫的精神氣質直面社會與人生,進而成為傳統山水畫在新的歷史背景下變革的最強音。在理論層面,傅抱石將山水畫的寫生進行總結,將寫生步驟歸納為:“游”“悟”“記”“寫”四個字,并做了詳細講解。伍霖生承續和發揚了傅抱石的山水畫寫生的思想,在山水畫領域他是一個名副其實的寫生畫家,他的寫生足跡遍布大江南北,在自然造化中“搜盡奇峰打草稿”,以畫筆為山川代言,為祖國山河立傳,創作了大量的山水畫作品。

將伍霖生各個時期的山水畫進行分類,可以清晰地看出伍霖生的山水畫足跡,試做表記之〔14〕:

從此表的寫生足跡可以看出,無論是南京師范學院任教時期還是在江蘇國畫院從事專業畫師時期,寫生都是伴隨伍霖生的藝術生涯的,他的山水畫創作是從寫生素材中展開的,將他歷年的山水畫創作歸類,可以分為以下幾個主要系列:黃山寫生、浙江寫生、西南寫生、湖南寫生、東北寫生。〔15〕

年代 地點人員1953年 8月,安徽佛子嶺水庫寫生1954年 暑假,江蘇、浙江天臺山寫生兩月1955、1956年 暑假,黃山寫生1957年 暑假,赴浙江富春江寫生,秋天赴閩北山區寫生1958年 暑假赴宜興寫生1959年 南京軍區空軍基地寫生,武鋼寫生,12月京杭大運河劉山船閘工地寫生1961年 蘇州東山寫生 南京師范學院美術系教師多人1963年 浙江寫生 同秦宣夫1964年 三上黃山寫生1965年 河南蘭考體驗生活寫生 與楊健侯、秦宣夫、丁戰等人1971年 南京造漆廠、肉聯廠、金陵船廠體驗生活1973年 太湖寫生 與楊健侯、姚毅剛、秦宣夫、丁戰、章文熙1975年 6月赴宜興、高淳寫生1976年 西南寫生 與江蘇國畫院畫家喻繼高、尚君勵、金志遠、陳達、華拓、秦劍銘1977年 湖南寫生 江蘇省國畫院錢松巖、亞明、宋文治、魏紫熙等十四人1978年 7月東北寫生 攜江蘇國畫院魏紫熙、金志遠、趙緒成、蓋茂森1979年 德意志聯邦共和國十城市并阿爾卑斯山寫生 中國畫家代表團1981年 2月葛洲壩寫生、7月膠東半島寫生1983年 春赴廣東肇慶寫生1991年 赴廈門鼓浪嶼寫生1992年 赴黃山寫生

伍霖生一生四上黃山,他受傅抱石指點,以黃山為師,黃山的題材貫穿他的一生。在他的常用印中就有“黃山情深”“黃山神韻”“吾師黃山”“黃山歸來”,從中可見,黃山作為寫生對象在伍霖生心目中的地位,黃山是他的自然之師,也是他取之不盡的藝術源泉。1956年和1957年伍霖生兩上黃山,歸來之后所創作的《黃山天都峰》(1956)、《黃山始信峰》(1956)、《寫黃山西海門》(1957)等作品,可以看出此時的伍霖生在山水畫藝術語言上的探索,他將西方水彩畫語言和中國的筆墨結合起來,采用寫實手法表現黃山的各個景點,表現社會主義新時期的黃山的變化,也是這個時期黃山題材的表現重點,《黃山工人療養院》(1960年)、《黃山之春》(1960)這些作品中具有鮮明的對于時代之變的謳歌印記。在20世紀70年代的黃山作品《迎客松》(1972)、《黃山松云》等作品中伍霖生的山水畫語言已經走向成熟,在長期的練習中他摸索出較為熟練的山水畫的程式,一種承繼于傅抱石而又自抒己意的山水畫的風格逐漸形成。20世紀70年代的末期,伍霖生正值藝術創作的高潮期,這個時期至80年代的黃山題材作品如《黃山飛瀑》(1978)、《黃山西海》(1979)、《黃山桃花塢》(1981)、《黃山暮云》(1982)、《天都之路》(1986)等,伍霖生在這些作品中的技法表現越發精練,《黃山松泉》(1988)這幅作品是作者將黃山的諸種意象—山峰、瀑布、迎客松、云霧、瀑布融為一體的再造山水,無論是云氣的布白、瀑布的水口,還是松樹的點綴、山勢的遠近,都可以看出畫家經營布置的能力以及筆墨技巧的嫻熟,畫家的真性情及自信現于筆端。伍霖生晚年黃山題材依然是他表現的重要題材,《黃山云》(2001)這幅作品所表現的趣味呈現出樸拙而平實的特點,這一方面是他晚年受身體影響,另一方面是他在晚年的走向去除浮華的心態所致。從黃山專題幾乎可以反映出伍霖生一生山水畫創作軌跡。而在浙江寫生的系列中,依然和黃山系列有著類似的情形,從自然中學習技法到風格的自成一體到筆墨的自抒胸臆,以造化為師,開山水之新風。

伍霖生 山區好春光

86cm×45cm 紙本設色 1962年

款識:山區好春光。壬寅春月,霖生寫。

鈐印:伍(朱) 一九六二(朱)

1978年伍霖生調至江蘇國畫院成為專業畫家,在這個創辦于1960年并由傅抱石任首任院長的江蘇國畫院里,傅抱石的寫生思想在新時代以集體的力量得以弘揚,1960年23000里的寫生壯舉開創了中國藝術史寫生新篇,隨后在北京舉辦的“山河新貌寫生作品展”,確定了新金陵畫派的學術定位與意義。自此,集體寫生與創作成為江蘇國畫院的優秀傳統,對伍霖生山水畫創作影響較大的寫生有1976年的西南寫生、1977年的湖南寫生以及1978年的東北寫生,這些系列寫生創作是伍霖生山水畫創作的重要內容。在西南寫生和湖南寫生中,山水畫的創作基調還立足于對革命圣地和革命足跡以及社會新貌的表現,如表現瀘定新貌的《瀘定新姿》(1979)、《大渡河峽谷》(1980),表現湘西風情的《旁水苗家寨》(1982),這些作品著重于人對于自然改造的歌頌,在山水畫技法表現中將社會現實自然景貌融合在一起,注重思想性和藝術性相結合。1977年江蘇國畫院組織的湖南寫生,是繼23000里寫生之后的又一次重要的寫生活動,是一次朝拜偉人故里、考察社會新變的寫生之旅,在后來出版的畫冊《芙蓉國里盡朝暉》的出版說明中寫道:“1977年11月間,江蘇國畫院組織了一個寫生小組,赴湖南省學習、寫生,歷時兩月余,到了長沙、韶山、韶山罐區、湘潭地區、岳陽地區的湘陰和毛田,常德地區的桃源和臨潼,以及湘西土家族、苗族自治州等地,畫了寫生稿近五百幅。”〔16〕

伍霖生在這次寫生中,用毛筆直接現場寫生,畫了大批的湖南題材作品。這些小幅寫生稿因為在現場寫生,更具有鮮活的生活感受。更為重要的是,從這些寫生稿中可以看出伍霖生在面對自然時,已經能夠用山水畫語言熟練地在尺幅之間創造出新的藝術的意象,寫生稿本身已經是非常完整的作品,它記錄了20世紀70年代末湖南農村的新貌,散發出濃濃的時代氣息,這種寫生即為創作的能力,標志著伍霖生在山水畫創作上的技法的成熟。伍霖生經常在速寫本上記下寫生的感受與緣由,在東北寫生時,速寫本上記著東北寫生的故事:“1978年7月16日應東北黑龍江、吉林、遼寧三省邀請,攜紫熙和志遠、緒成、茂森諸同志扶老攜幼,游大小興安嶺、延邊朝鮮族自治州、長白山、松花江、鞍山,千山諸勝,從山海關入關返寧,歷時兩月余得造化滋養匪淺。”

伍霖生 江南春雨

101cm×56cm 紙本設色 1962年

款識:江南春雨。一九六二年四月,霖生寫于南京。

鈐印:伍(朱) 伍霖生(朱)

幸虧伍霖生先生當年的記錄,讓我們能清晰地知道寫生的經過,這里寫著“攜紫熙、志遠”等語,可知1978年伍霖生在當時的江蘇國畫院是業務骨干,在集體寫生時扶老攜幼帶隊寫生。伍霖生的東北寫生領略了與江南相異的山水,尤其是冰雪覆蓋的長白氣象站,讓伍霖生留下了深刻的印象,他據此創作了《冰雪氣象站》(1978),面對雪景以及氣象站的艱苦條件,伍霖生在技法上進行了大膽嘗試,大片的留白空出雪地、山峰,只以寥寥數筆勾寫出近景山崗,中景主體是氣象站的建筑、遠景的群峰,空白處題跋寫道:“一九七八年八月廿四日攜紫熙兄白山林業局招待所驅車出發攀登長白天地,在白山冰雪氣象站休息進餐。白山氣象站被冰雪覆封九個月之久,氣象站工作人員終年需穴冰而居,以罐頭食品為食,艱苦異常。歸而寫此圖以留紀念,霖生并記。”

自然是山水創新的最好老師,伍霖生面對長白雪景,應景而發,既往的技術與筆法在全新的景象前,催生出山水畫技藝的創新。

在伍霖生的創作生涯中,除了以上幾個重要的系列之外,還有表現異域景色的《阿爾卑斯山雄姿》(1978),表現江南麗色的《太湖之濱》(1982),表現南國榕樹的《肇慶風景》(1983)。當然伍霖生筆下的很多山水畫并非特指固有名山大川,完全將多年來對于造化的感悟,歷練成心中的山水意象,正如郭熙所言“身即山川而取之”,在放筆之中直抒胸臆,使山水成為他自我精神的映照。到自然中寫生,在生活中歷練,是20世紀山水畫家承延和變革古法山水的重要路徑,從西北的趙望云、石魯到嶺南的黎雄才、關山月,到金陵畫壇的傅抱石、錢松巖等人,他們無不在自然寫生與生活歷練之中開胸襟、壯氣魄,開拓與創造山水畫新技法,形成現代山水畫的新格局。伍霖生追隨傅抱石之路,一生踐行傅抱石提出的寫生主張,他面對大自然時“外師造化、中得心源”,將寫生中獲得的生命活力和自然生機注入傳統筆墨形式之中,將社會新象和時代氣息融入山水畫的筆墨情思之中,尋求山水畫技法與社會現實、個人精神表達的統一,他和同時代的山水畫一起開創了現代山水畫的新境。

伍霖生 戰勝嚴寒

138cm×69cm 紙本設色 1959年 中國美術館藏

款識:戰勝嚴寒創造高工效。一九五九年十二月,寫京杭大運河劉山船閘工地民工,響應黨的高工效勞動競賽運動的號召,進行快速冬季施工的熱烈場面。伍林生于南京。

鈐印:伍(朱)

五

伍霖生的一生恰逢中國社會急劇變革與發展的歷史時期,他的藝術觀與創作離不開特定的歷史語境。毫無疑問,傅抱石對伍霖生的影響至關重要,傅氏以他超越常人的曠世才華與深厚學養成為一代藝術大師,正因為伍霖生是傅抱石入室弟子及研究專家的標簽,因而在一定時期內使大師的光芒遮蔽了伍霖生的山水畫藝術。亞明先生在專文中評價伍霖生“出生于斯文世家,天性聰明,為人正直和順,忍讓為先,皆做善罷”〔17〕。伍霖生的性情與涵養決定了他在藝術審美上與傅抱石瀟灑肆意的率意之風有別,而更多地走向中正平和之路。而在山水畫的語言與材質上,伍霖生繼承了傅抱石筆法中一氣呵成的散筆方法,并選擇可以反復渲染的皮紙,同豪邁放逸的抱石皴不同之處,在于伍霖生寬厚與和善的性情與江南意蘊的結合,在他筆下所呈現出的磅礴之中見清潤的筆性特征,這是他山水畫語言的魅力所在。當然伍霖生的繪畫語言的形成,還有來自多方面的因素,在學生時代“中央大學”的西方美術訓練的方法,使西式的繪畫因素豐富了他的山水畫語言的表達,亞明稱他的山水畫“偶家黃君璧筆意”〔18〕。可見伍霖生在學生時期曾受教于黃君璧。伍霖生的山水畫風的形成還有一點重要的來源,就是新金陵畫派畫家之間的交流與學習,江蘇國畫院的畫家們在集體外出寫生時,經常彼此在一起研討,相互學習之間畫風互有所染。江蘇國畫院的畫家經常接受國家的創作任務,為國家機關與賓館創作大畫,因而畫院畫家之間經常合作大畫,通過長期磨合,達到了畫風和諧似一人之手而出的地步,這也是新金陵畫派畫家在繪畫語言上有著相近而又各異的根源。

新金陵畫派作為特定歷史時期的地域流派,它是當代山水畫史上的重要篇章。它作為一個地域藝術品牌形象出現并為后人接受得益于理論家的研究與媒體的宣傳,1960年“山河新貌寫生作品展”是新金陵畫派的伊始,新金陵畫派的骨干力量傅、錢、宋、亞、魏恰是參加那場23000里寫生的畫家,而彼時的伍霖生還在南京師范學院任教,直到20世紀70年代末,伍霖生才參與到江蘇國畫院的寫生活動中去并逐漸成為江蘇國畫院的山水畫創作骨干,后來的研究與宣傳更多的是對于23000里寫生骨干的強調并為世人接受。這從某種角度來說使伍霖生的宣傳變得弱化,進而對他的研究處于空白狀態。作為一個畫派從學術上來說要有明確的藝術主張、杰出的領軍人物、共同的藝術行為、強大的藝術影響力。新金陵畫派亦是如此,它在早期以傅抱石為領軍人物,后期則以錢松巖為領軍人物,伍霖生早期為傅抱石助手,學習傅先生的藝術理念,雖在學校教書,實際在藝術理念上和新金陵畫派是一致的,后來他到畫院工作時融入新金陵畫派團隊之中,正值壯年的他很快融入并成為當時畫派成員的骨干。

將新金陵畫派的山水畫放在中國山水畫歷史的長河中去考察,無疑新金陵畫派是中國山水畫在當代的變革重要力量,由傳統文人出世走向現代美術工作者面向社會現實的積極入世,并以西方寫生法改變傳統的摹習山水畫的學習之路,其利弊自有后世的論者評析。然而,認識新金陵畫派,認識伍霖生只有將他們放入那段歷史語境中去觀察與分析,才能找到新金陵畫派在山水畫史上的歷史位置,也同樣能夠找到伍霖生的坐標。

注釋:

〔1〕由中國美術館主辦的《墨韻河山—伍霖生藝術大展》8月11日至8月21日在中國美術館舉辦,本文作者為展覽策展人。

〔2〕〔3〕〔4〕〔6〕〔11〕伍霖生:《憶恩師傅抱石》,見《其命維新—傅抱石百年誕辰紀念文集》,河南美術出版社。

〔5〕中央大學藝術系,在1949年之后并入南京大學,1952年全國院校調整,成為南京師范學院美術系。

〔7〕〔17〕〔18〕見亞明為《伍霖生畫集》所作序文。

〔8〕伍霖生在《傅抱石藝事紀實》 中寫道:“抱石先生作畫用的不是筆,而是他全身心地投入藝術的意境之中,他是用他的‘心神’在作畫。任何響聲、任何干擾都會打斷他的思路。”見周京新:《江蘇省國畫院名家系列:伍霖生》,江蘇文藝出版社2014年,第152頁。

〔9〕伍霖生:《傅抱石畫論》前言,臺北藝術圖書公司,1991年,第7頁。

〔10〕傅抱石:《談山水畫的寫生》,見伍霖生《傅抱石畫論》前言,臺北藝術圖書公司,1991年,第50頁。

〔12〕鄧小平:《目前的形勢和任務》。

〔13〕伍霖生:《傅抱石藝事紀實》,見周京新《江蘇省國畫院名家系列:伍霖生》,江蘇文藝出版社2014年,第152頁。

〔14〕內容根據伍強撰伍霖生年表整理。

〔15〕此分類和在中國美術館的伍霖生展覽展廳布局一致,是根據他展覽作品所做的分類。

〔16〕江蘇國畫院自編畫冊《芙蓉國里盡朝暉》,1978年。

(作者為中國美術館研究館員)

伍霖生 黃山松泉

132cm×68cm 紙本設色 1988年

款識:黃山松泉。戊辰年仲春,寫于金陵。伍霖生。

鈐印:伍(朱) 入云深處(白) 江山如此多嬌(白)

伍霖生 飛漣灌萬頃

45cm×82cm 紙本設色 1977年 中國美術館藏

款識:一九七七年十一月,至湖南湘潭參觀華主席指揮建成的韶山灌區,此飛越漣水河大渡槽,引水灌溉萬頃良田。霖生并記。

鈐印:伍(朱)

伍霖生 黃山云

69cm×142cm 紙本設色 2001年

款識:黃山云。辛巳年初秋,寫于金陵。伍霖生。

鈐印:伍(朱) 霖生(白) 寄情山水夢(白) 江山如此多嬌(朱) 大吉(肖形)

伍霖生 肇慶風景

113cm×66cm 紙本設色 1983年

款識:一九八三年春月,寫肇慶風景。霖生。

鈐印:伍(白) 江山如此多嬌(朱)

伍霖生 苗嶺錦繡

34cm×46cm 紙本設色 1977年 中國美術館藏

款識:苗嶺錦繡。一九七七年十二月,寫于湘西土家族苗族自治州永順山區。霖生并記。

鈐印:伍(朱) 江山多嬌(朱)

伍霖生 韶山第一鄉農協舊址

34cm×46cm 紙本設色 1977年 中國美術館藏

款識:韶山第一鄉農協舊址。一九二七年初,毛澤東同志考察湖南農民運動,曾在此作了重要講話。一九七七年十二月九日,寫于韶山。霖生。

鈐印:伍(朱)

伍霖生 大渡河峽谷

120cm×66cm 紙本設色 1980年

款識:大渡河峽谷。一九八〇年孟夏,寫于金陵。霖生。

鈐印:伍(白) 霖生(朱) 跋山涉水(朱)

伍霖生 遵義

84cm×65cm 紙本設色 1977年 中國美術館藏

款識:遵義。一九七七年為紀念建軍五十周年作于南京,霖生。

鈐印:伍(朱) 革命圣地頌(白)