論證式教學策略在高中生物科學史教學中的應用

林秋映

1論證式教學策略

論證式教學策略在20世紀90年代提出,是當前國際科學教育比較關注的研究領域。其實質就是將科學研究中的論證引入課堂教學,讓學生經歷類似科學家的論證實踐活動,在分析資料、得出主張、反思質疑、辯駁論證中探究問題,體驗知識的構建過程。本文主要參考Toulmin論證模式(由圖1所示)來進行論證式教學。

2高中生物教材中的科學史

生物科學史是生物科學發生、發展的歷史,包括生物科學知識的發展、生物科學方法的演進以及生物科學家的科學精神。生物科學史不僅隱含豐富的科學實驗方法和科學觀點,而且具有很高的情感教育價值,是高中生物教學中不可缺少的部分。人教版高中生物教材中的科學史有細胞學說的建立過程、生物膜結構的探索歷程、酶的本質、光合作用的探究歷程、基因位于染色體上、DNA雙螺旋結構模型的構建、植物生長素的發現等。科學的發展往往是一個“肯定一否定一肯定”的循環過程,特定階段得出的科學結論往往需要經受后來者的質疑,這與論證式教學不謀而合。因此,論證式教學策略非常適用于科學史教學。

3“生物膜的流動鑲嵌模型”的論證式教學策略

以當今科學教育界倡導的論證模式為設計思路,將“對生物膜結構的探索歷程”分為三個核心問題。按照“提出問題,提出觀點,提出質疑,辯駁論證”的流程教師,引導學生在分析和體驗科學家建立生物膜模型的過程中,逐步形成關于生物膜結構的科學觀點。最后,教師借助教具,根據已有科學結論,促進學生建構生物膜的流動鑲嵌模型,從而突出教學重點。

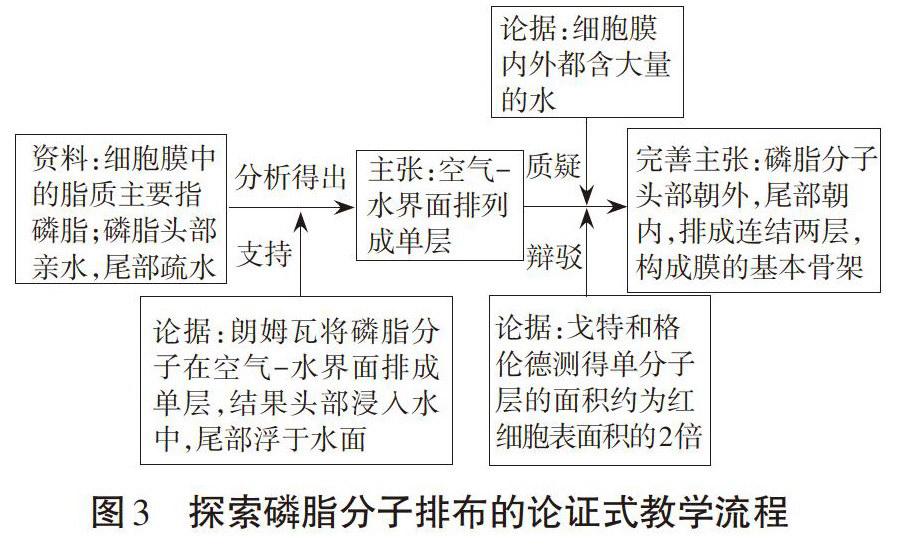

3.1對生物膜成分的探索

教師提出問題:一種物質或物體的結構,實際上是指其組成成分之間的組合形式,探索生物膜的結構,首先需要知道膜的組成成分是什么。

教師提供資料:19世紀末,歐文頓用500多種物質對植物細胞進行上萬次的通透性實驗,發現凡是溶于脂質比不能溶于脂質的物質更易進入細胞。

教師引導學生提出假說:膜由脂質組成。

教師引導學生提出質疑:資料是否為假說提供了充分的論據支撐?

教師提供資料:①科學家在實驗中發現,細胞膜會被溶解脂質的溶劑溶解,也會被蛋白酶分解,使得細胞膜被破壞。②20世紀初,科學家第一次將膜從哺乳動物的紅細胞中分離出來,化學分析表明,膜的主要成分是脂質和蛋白質。

教師引導學生得出結論:膜的主要成分是脂質和蛋白質。

探索生物膜成分的論證式教學流程歸納為圖2。

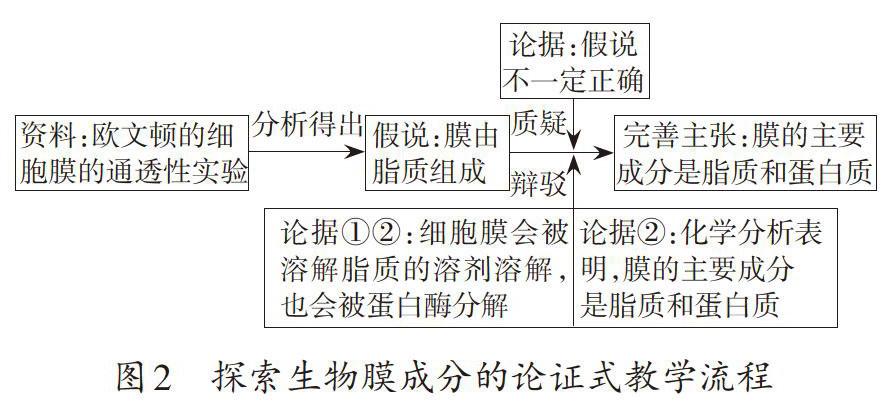

3.2對磷脂分子排布的探索

教師提出問題:既然膜的成分主要是脂質和蛋白質,那么這些成分是怎么組成膜的?

教師提供資料:經檢驗證明,細胞膜中的脂質主要是指磷脂。磷脂是一種由甘油、脂肪酸和磷酸等所組成的分子,“頭”部磷酸是親水的,“尾”部脂肪酸是疏水的。

教師引導學生構建模型:畫出磷脂分子在空氣一水界面的排列方式。

教師提供論據:1917年,朗姆瓦將磷脂分子在空氣水界面排成單層,結果頭部浸入水中,尾部浮于水面。

教師提供論據:單細胞生物草履蟲生活在有水的環境中;人體血細胞生活在血液中,血液的主要成分是水;人體其他組織細胞生活在組織液中,其主要成分也是水,并且細胞內有85%~90%的化合物是水。

教師引導學生提出質疑:在內外都是水的環境中,磷脂分子會如何排列?

教師引導學生構建模型:畫出磷脂分子完全在水中的排列。

教師提供論據:1925年,荷蘭科學家戈特和格倫德,用丙酮從人的紅細胞膜中提取脂質,在空氣一水界面上鋪展成單分子層,測得單分子層的面積約為紅細胞表面積的2倍。

教師引導學生得出結論:磷脂分子頭部朝外,尾部朝內,排成連續的兩層。

探索磷脂分子排布的論證式教學流程歸納為圖3。

3.3對蛋白質分子排布和膜流動性的探索

教師提出問題:膜的成分主要是磷脂和蛋白質,磷脂分子的排布清楚了,那蛋白質是如何排布的呢?

教師提供資料:20世紀50年代,電子顯微鏡誕生了。電子顯微鏡的工作原理是電子束照到大分子物質上會呈現黑暗,反之呈現明亮。科學家用它來觀察細胞膜。1959年,羅伯特森在電鏡下看到細胞膜呈現清晰的暗—明—暗的三層結構,并結合其他科學家的工作,大膽提出生物膜的單位膜模型。

教師引導學生提煉單位膜模型的兩個觀點:①膜為蛋白質—脂質—蛋白質三層,蛋白質呈對稱分布;②蛋白質分子和磷脂分子都是靜止不動的。

教師提供論據:構成蛋白質的氨基酸的側鏈基團,有的疏水,有的親水。有的蛋白質外圍都是親水基團,疏水基團藏于內部,則整個蛋白質親水;有的蛋白質外圍都是疏水基團,親水基團藏于內部,則整個蛋白質疏水;有的蛋白質部分親水,部分疏水。

教師引導學生提出質疑:蛋白質是對稱地分布在脂質外部嗎?

教師引導學生構建模型:在磷脂雙分子層上畫出蛋白質的可能排布。

教師提供論據:隨著冰凍蝕刻技術的發展,科學家觀察到細胞膜的具體結構。冰凍蝕刻技術原理是將標本用干冰、液氮等冰凍后,用冷刀斷開,升溫后干冰迅速升華,從而暴露出斷裂面結構,再經特殊處理,可用電鏡觀察到細胞膜結構(展示圖片)。

教師引導學生修正觀點①:蛋白質分子有的鑲在磷脂分子的表面,有的部分或全部嵌入磷脂雙分子層中,有的橫跨整個磷脂雙分子層。

教師提供論據:變形蟲運動和攝食;分泌蛋白形成過程;洋蔥鱗片葉外表皮細胞的質壁分離。

教師引導學生提出質疑:生物膜是靜止不動的嗎?

教師引導學生閱讀書本:1970年,弗雷和埃迪登進行了熒光標記的小鼠細胞和人細胞融合實驗。用發紅色熒光的染料標記人細胞表面的蛋白質分子,用發綠色熒光的染料標記小鼠細胞表面的蛋白質分子,將小鼠細胞與人細胞融合。這兩種細胞剛融合時,融合細胞的一半發綠色熒光,一半發紅色熒光,在37℃下經過40 min,兩種顏色的熒光均勻分布。

教師提供論據:磷脂分子細胞膜上的脂質分子主要有四種運動方式:①沿膜平面的側向運動;②圍繞軸心的自旋運動;③尾部的擺動運動;④雙層分子之間的翻轉運動。

教師引導學生修正觀點②:膜上蛋白質分子和磷脂分子可以運動;膜具有一定的流動性。

教師引導學生建構模型:學生結合已有的科學知識,利用教具建構生物膜模型,說出膜的組成成分、基本支架、蛋白質的存在形式和結構特點。

教師引導學生認可主張:1972年,桑格和尼克森提出的流動鑲嵌模型的主要內容。

探索蛋白質排布和膜流動性的論證式教學流程歸納為圖4。

4教學反思

4.1問題導向,脈絡清晰

教師將生物膜結構的探索歷程分解為生物膜組成成分、磷脂分子的排布、蛋白質分子的排布和膜的流動性4個問題,把關于生物膜結構探索歷程的科學史梳理得較為清晰。

4.2論證教學,邏輯嚴謹

教師遵循“提出問題——分析資料,提出觀點——分析資料,提出質疑——分析資料,辯駁論證——修正(認可)觀點”的教學流程,使結論的得出更加嚴謹,更具有說服力,同時還鍛煉了學生的理性思維和批判質疑精神。

4.3模型建構,重點突出

模型構建方法貫穿整個探索歷程。學生體驗到建構模型的方法,并在得出科學結論后,利用已有知識構建模型,說出流動鑲嵌模型基本內容,從而強化了對流動鑲嵌模型的理解。