“一帶一路”倡議背景下的揚州臨港經濟發展研究

“一帶一路”即“絲綢之路經濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”。“21世紀海上絲綢之路”是一個以通道建設為基礎,以經貿合作制度建設為支撐,發展面向南海、太平洋和印度洋的戰略合作經濟帶,以亞歐非經濟貿易一體化為發展目標的經貿合作網絡。臨港經濟區是對外開放的重要窗口,改革開放以來,臨港經濟區作為國內區域經濟發展的重要載體,在區域經濟中發揮著越來越重要的作用。在“一帶一路”倡議重構區域經濟、產業分工和對外貿易格局的背景下,臨港經濟將在對接全球資源、拉動區域經濟發展方面發揮更加重要的作用。

揚州有著優越的地理環境,坐擁86.7公里長江岸線,一級岸線長度在江蘇沿江八市中位居前列。在省委、省政府沿江開發戰略的指引下,揚州自2003年啟動實施沿江開發戰略。經過十余年的開發建設,臨港經濟區在經濟社會發展方面取得了顯著成效,臨港經濟區的先發效應日益突出,對揚州經濟社會發展的貢獻日益顯現。抓住“一帶一路”倡議機遇,大力推動臨港經濟發展,將成為揚州新時期推動經濟轉型升級、跨越發展的新抓手。

一、“一帶一路”背景下揚州臨港經濟的新機遇

(一)“一帶一路”提升對外開放水平,揚州港迎來重大投資建設

揚州港是江蘇省重要港口,目前已基本形成以集裝箱、液體化工、大宗散貨和件雜貨運輸為主的“一港三區、八個作業區”規劃布局,臨港經濟不斷朝港口腹地發展。依托航運業成本、運量優勢,揚州港將成為揚州實施“一帶一路”對外聯通的橋頭堡,在匯集產業要素、人才、資金、技術等方面發揮重要作用。2013年,揚州市出臺了《關于加快揚州港“億噸大港,百萬標箱”建設的實施意見》,舉全市之力,匯聚各種資源推進揚州港的發展。

(二)“一帶一路”重塑產業分工格局,促進揚州臨港經濟轉型升級

臨港經濟區是揚州融入“一帶一路”的發展平臺,“一帶一路”建設將為揚州臨港經濟匯集產業、技術、資金、信息、人才等資源帶來新機遇,推動臨港經濟打造以現代服務業和高端先進制造業為引領的多層次、高端、高效、高輻射的現代產業體系,不僅將推動臨港經濟區產業的升級發展,更是揚州在“一帶一路”產業新格局下實現產業高端化、服務現代化,推動產業轉型升級,實現區域跨越式發展的抓手。

(三)“一帶一路”重塑對外貿易格局,為揚州臨港經濟創造新市場

依托“一帶一路”基礎設施的互聯互通,沿線國家的貿易往來將更加頻繁,生產要素流通將更加便利。現代物流業的蓬勃發展,使揚州臨港經濟獲得更加廣闊的市場機遇,更好地適應揚州地方經濟的發展需要。揚州歷史上的經濟衰落是與運河的作用被削弱相伴的。“一帶一路”將重塑外貿對揚州經濟的拉動作用,自然需要優先發展臨港經濟區這一重要的物流和產業基地。

二、揚州臨港經濟的基本情況

從廣義上而言,揚州臨港經濟區與揚州沿江地區基本等同,包括市區和儀征市的大部分行政區域,為便于分析和比較,本文以揚州沿江地區數據分析揚州臨港經濟的情況。

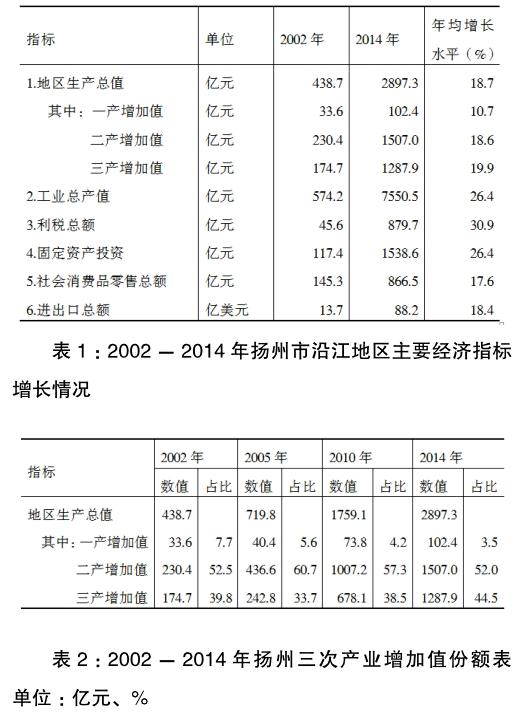

2014年末揚州沿江地區土地面積3208平方公里,占全市總面積的48.3%;年末戶籍人口288.4萬人,占全市總戶籍人口62.5%。目前沿江地區已形成了以揚州主城區為中心,江都區和儀征市為兩翼的“一體兩翼”布局。 2014年,揚州沿江地區GDP總額達2897.3億元,較2002年的438.7億元年均增長18.7%。經濟發展呈現出以下特點:

(一)產業結構更趨合理

十余年來,揚州沿江地區大力發展先進制造業和現代服務業,產業結構進一步優化,三次產業比重從2002年的7.7:52.5:39.8調整到2014年的3.5:52.0:44.5。十二年間,沿江地區一產、二產比重分別下降了4.2個和0.5個百分點,三產比重提高了4.7個百分點。三次產業的比重更趨合理,但離揚州市政府總體規劃的目標3.0:49.0:48.0尚有一定距離。

從表2可以看出,十二年間沿江地區第一產業的比重呈逐年下降趨勢;第二產業始終在GDP結構中占據重要地位;第三產業占比整體呈現穩步提升態勢。目前揚州沿江地區工業主導型產業結構依然明顯,服務業正迎頭趕上。主導產業為儀征的汽車和化工產業、江都的船舶制造業、城市邊緣高新技術產業和都市型農業以及中心城區的現代服務業。

(二)三大需求大幅增長

十余年來,揚州沿江地區加大投資力度,固定資產投資、居民消費和進出口這三大需求大幅增長。2014年該地區固定資產投資總額1538.6億元,占全市的63.7%,較2002年的117.4億元年均增長26.4%;社會消費品零售總額866.5億元,是2002的6.0倍,年均增長17.6%;進出口總額88.2億美元,較2002年的13.7億美元年均增長18.4%。

(三)經濟運行質量逐步提高

十余年來,沿江地區整體經濟在穩步增長的同時,經濟運行質量逐步提高,經濟效益保持較快增長。2014年揚州沿江地區工業總產值7550.5億元,較2002年的574.2億元年均增長26.4%;利稅總額879.7億元,較2002年的45.6億元年均增長30.9%。利稅總額年均增長速度高出工業總產值年均增長速度4.5個百分點,說明沿江地區經濟效益不斷提高。

三、揚州臨港經濟存在的發展問題與挑戰

揚州臨港經濟在揚州占有重要地位,與蘇中地區相比也具有一定優勢,但與蘇南的臨港經濟相比,差距較明顯。揚州臨港開發在發展方式、聯動機制等方面是短板,在如何實現跨江融合、盡快融入長三角核心圈方面還存在較大挑戰。

(一)區域競爭關系長期存在,配套綜合服務能力較弱

目前,揚州臨港經濟區與周邊城市臨港經濟區的關系是競爭大于合作,各市在產業結構、發展重點方面同質化競爭明顯,在重大發展戰略上合作尚不緊密。例如,在新興產業發展方面,揚州與泰州、鎮江大多雷同,地區競爭削弱了產業的產出效應;在區域發展方面,寧鎮揚三市主要從本市利益出發采取選擇性“合作”,寧鎮揚同城化的效應難以充分發揮。

同時,揚州臨港經濟區商貿、物流、交易、信息服務等綜合服務能力較弱,錨地、引航功能缺失,在接軌上海、服務長江中上游、帶動蘇中蘇北發展等方面的能力還不強。與省內長江沿岸港區相比,各地港口區存在功能趨于雷同,貨主泊位多而利用率低,港口及其配套用地缺少規劃等問題。

(二)經濟總量和發展質態有待提升,產業布局的均衡性有待加強

從經濟發展看,揚州臨港經濟區傳統的經濟發展方式仍占主導地位,轉變發展方式仍處于不斷的探索過程。揚州經濟的總量還不大、效益還不高,經濟發展對土地、能源、原材料和環境容量的依賴性還很大。2014年沿江地區公共財政預算收入占GDP的比重為8.2%,這一比重在沿江八市中總體偏低,說明揚州財政收入結構不夠合理,反映了臨港經濟區產業結構不盡合理。與周邊港口比較,從腹地經濟社會發展的要求來看,揚州臨港產業對港口支撐不足,腹地工業基礎較為薄弱,臨港產業不強,尚未形成“港、產、園”一體化發展格局,缺乏推動港口快速發展的動力。

(三)外向型經濟發展尚不充分,承接國際資本力度不夠

盡管揚州臨港經濟區進出口總額近年來不斷擴張,但人均進出口總額指標與省內沿江各市相比差距明顯。2014年揚州沿江地區從業人員人均進出口總額0.5萬美元,遠低于江蘇沿江八市1.8萬美元的平均水平,說明揚州外向型經濟發展尚不充分。同時利用外資結構不夠合理,外商投資企業規模偏小,產業結構較為單一,市場適應能力不強。

四、國內外優秀港口和港區的發展經驗

港口的快速發展是發展臨港經濟的先行條件。發展揚州臨港經濟有必要學習吸收國內外優秀港口和港區的發展經驗。縱覽國內外知名港口和港區的發展史,有兩條發展經驗是國際通行的。

(一)重視港口建設是發展臨港經濟的基礎

在經濟全球化時代,世界各國經濟和貿易相互依賴,港口不但是運輸樞紐,而且成為全球化大生產的重要組成部分。因此,許多國家在發展港口的指導思想上發生了重大轉變——從單一追求港口吞吐量和企業的經濟效益最大化轉向以實現港口長期價值最大化為主要目標,即利用港口發展國民經濟和增加就業機會。縱觀港口發展的成功案例,可以看出健全的港口設施、完善的港口功能、發達的港口服務,是港口參與國際競爭的保證,也是發展臨港經濟的基礎。近年來,國內外港口紛紛加大基礎設施的投入,不斷提升港口功能,運用現代科技手段對港口基礎設施、裝卸設備進行技術改造,提高作業效率和質量。同時以港口功能多元化帶動腹地產業的多元化,實現港口與腹地經濟的共同騰飛。

新加坡是利用港口發展經濟的典型國家之一,目前新加坡港約有400余條航線連接130多個國家的750個港口,任何時候在港船舶都達到800艘以上,運作效率之高使其有“世界利用率最高的港口”之稱。青島港加快拓展全球航線,全力打造區域航運物流中心港。已建成世界級大碼頭,吸引了世界知名船運公司全部登陸青島港,開通航線150多條,航線數量和密度穩居中國北方港口之首。青島港正在建設中的董家口港區面積達150平方公里,是標準的第四代世界物流大港,為國家“海上絲綢之路”倡議實施提供了有力支撐。

(二)發展港口物流是加快臨港經濟發展的重要途徑

經濟全球化使臨港工業和物流業在港口前沿對接,引發國際航運和物流的新發展,即對集海、陸、空等運輸方式為一體的多式聯運需求。為了適應這種趨勢和提高其國際競爭力,各國普遍重視物流在港口及臨港經濟發展中的作用。如各國企業為了充分運用大批量運輸的規模經濟效應,紛紛在港口建立了倉庫或物資配送中心,如安特衛普港有福特公司、孟山都化學公司的配送中心。

為了適應企業對在港口設立倉庫和配送中心的需求,世界主要港口都專門開辟特定區域,配備所需設施為企業提供倉儲和物流配送所需的全部服務,如日本橫濱港的“綜合物流碼頭”因地制宜地發展物流業,興建物流中心,取得了良好的經濟效益,其投入產出比達到了1:6。深圳鹽田港投入18億元建現代物流中心,將成為國內最大的單體物流中心,總建筑面積近50萬平方米,集倉儲、商務和金融等多功能為一體。正是港口物流的發展推動了港口的壯大,港口的進一步壯大又促進了港口物流業的發展,港口與物流之間形成良性循環,有力地促進了臨港經濟的發展。

五、揚州臨港經濟積極對接“一帶一路”倡議的對策

“一帶一路”倡議在給揚州帶來新機遇的同時,也對臨港經濟區產業發展、功能建設、開放水平等提出新要求,需要臨港經濟區從戰略定位、功能升級、產業結構調整等多方面著手,提升發展能級,成為新常態下推動揚州經濟新發展的重要抓手。

(一)積極調整戰略定位

在“一帶一路”倡議背景下,未來幾年國內港口業務量將出現新一輪快速增長,許多臨港經濟區岸線、深水航道資源不足、陸域發展空間受限問題將愈加突出,臨港經濟區將迎來新一輪擴建周期。根據當前的經濟形勢,揚州港可以努力建設成長江中下游銜接段北岸的開放型區域性中心港,部分物流直接面向國際、部分面向上海國際航運中心。揚州臨港經濟區應抓住“一帶一路”倡議機遇,充分發揮揚州港的區位優勢,完善公鐵水聯運,積極發展成為蘇中地區面向長江經濟帶和內陸腹地的區域航運中心和物流樞紐。

(二)強化港口功能升級

首先,揚州港應積極完善公共信息服務平臺和物流業務信息系統建設,盡快在信息開放、數據交換等管理層面和工作層面上取得突破,提高鐵水聯運信息共享水平,為用戶提供跨區域、跨部門、跨行業的全方位鐵水聯運全程物流信息一體化服務。

其次,揚州臨港經濟區應加快物聯網、大數據、電子商務等信息技術的推廣應用,在自動裝卸裝載、運輸信息查詢等方面爭取運用智能化設備,構建完備的物流信息網絡,實現各產業信息互聯互通,大大提高產業效率。此外,順應全球船舶大型化、深水化、專業化和工業4.0的發展趨勢,積極完善揚州港碼頭、貨場建設,提升港口的承載能力和自動化水平,強化倉儲和物流配送服務水平,建設專業、現代、高效的現代臨港經濟區。

(三)著力優化產業結構

“一帶一路”倡議為揚州臨港經濟區爭取全球要素資源、推動產業升級帶來機遇,臨港工業將從傳統的能源礦產、原材料向重型裝備、精細化工、現代食品等制造業拓展,并積極開發位于價值鏈高端的電子信息設備制造、精細化工、機電一體化等高新技術產業,以實現集約式的綠色低碳可持續發展;而港口物流業在繼續發展貨物中轉和承攬、外貿進出口等生產性服務業的同時,將向航運保險、物流信息咨詢、跨境電子商務等高附加值的高端服務業發展。

揚州臨港經濟區未來發展應進一步依托集裝箱碼頭和臨港加工區,利用港口集散過程中形成的現代物流鏈,借助現代化理念和信息處理手段,建設物流園區,完善配送功能,構建國際物流中心。以信息技術為平臺,實現金融、商務、設計、資訊、中介等現代服務業與港口產業(航運、物流)的網絡式交互,拓寬港口的服務領域,提升服務的附加值。推動產業創新,優化產業環境,支撐高端服務業的發展需求。

(四)積極開展跨境貿易

在“一帶一路”倡議下,沿線國間的貿易往來將更加便利,跨境電子商務這一新興外貿業態將獲得快速發展。臨港經濟區在發展跨境電子商務方面具有先天優勢,揚州臨港經濟區可以通過積極申請國家跨境電子商務試點,推動跨境電子商務通關流程的優化簡化,搭建跨境電子商務通關公共服務平臺、交易服務平臺,推動跨境電子商務發展;同時,制定優惠政策,鼓勵外貿企業在保稅區內建設保稅倉庫、保稅展示交易中心、保稅體驗店等,推動跨境電商業務形態的多元化。

(課題組成員:游立華、李江、張艷、葉國軍)