危機(jī)管理中信息主體生態(tài)位重疊度研究

武 瀚

危機(jī)管理中信息主體生態(tài)位重疊度研究

武 瀚

當(dāng)前,隨著我國公共危機(jī)事件的頻頻發(fā)生,公共危機(jī)管理已經(jīng)引起了社會各界的廣泛關(guān)注。而在公共危機(jī)管理過程中,公共危機(jī)的信息保障貫穿于公共危機(jī)管理的各階段,全方面發(fā)揮著十分重要的作用。試從公共危機(jī)管理中各種類型的信息主體信息生態(tài)位重疊度的角度來研究公共危機(jī)管理中的信息保障。

危機(jī)管理;信息生態(tài);重疊度

[作 者]武瀚,山西大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院碩士研究生。

一、危機(jī)管理中的信息管理

當(dāng)今時代,研究危機(jī)管理的學(xué)術(shù)成果已經(jīng)數(shù)不勝數(shù)。危機(jī)管理的含義也有多種解釋,它最早是由一位美國學(xué)者在20世紀(jì)60年代提出,起初特指的是政治和外交領(lǐng)域,后逐漸擴(kuò)大到經(jīng)濟(jì)社會的各個領(lǐng)域。國內(nèi)的這方面研究起步相對較晚,筆者更傾向于李曉燕(2012)的觀點(diǎn),認(rèn)為危機(jī)的影響過程就是危機(jī)信息活動與演化過程,危機(jī)管理的核心就是危機(jī)信息的管理,以信息管理支持危機(jī)管理的全過程。

隨著危機(jī)管理中各種問題的日益凸顯,如何對危機(jī)管理中產(chǎn)生的大量信息加以有效甄別、管理,已經(jīng)顯得尤為重要。如何認(rèn)識危機(jī)管理中的信息管理,不妨將危機(jī)管理和信息管理的相關(guān)概念加以結(jié)合,我們認(rèn)為危機(jī)信息管理不僅應(yīng)該對危機(jī)信息本身進(jìn)行管理,還要合理有效地組織和籌劃各項(xiàng)危機(jī)管理中的信息管理工作,充分調(diào)配利用公共危機(jī)的相關(guān)信息資源,使這些信息資源既能夠滿足危機(jī)管理者的需求,也能夠滿足公眾,媒體的需求。筆者認(rèn)為在公共危機(jī)管理的信息生態(tài)系統(tǒng)中,信息主體主要包括了政府、公眾和媒體三種基本類型。

二、信息生態(tài)位的重疊與競爭

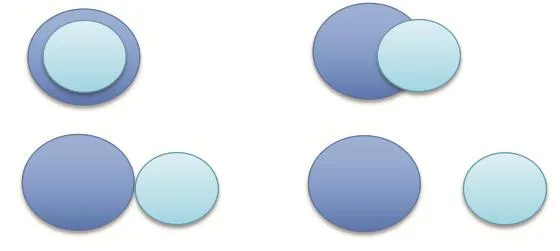

信息生態(tài)位的產(chǎn)生是一個動態(tài)的過程,它不是一成不變的,而是一個動態(tài)平衡的過程。根據(jù)自然界的生物生態(tài)位關(guān)系,信息生態(tài)位的重疊與競爭狀態(tài)也主要分為四種基本類型,即包含、相交、鄰接、分離。如圖1所示。

圖1:信息生態(tài)位重疊狀態(tài)的四種基本類型:包含、相交、鄰接、分離

包含關(guān)系指的是一個信息人的信息生態(tài)位完全被另一個信息人的信息生態(tài)位所包含。相交關(guān)系指的是一個信息人的信息生態(tài)位和另一個信息人的信息生態(tài)位處于相交狀態(tài),有一部分生態(tài)位是重疊在一起的,也就是二者共用的。鄰接關(guān)系指的是兩個信息人的信息生態(tài)位互不交叉而又互相臨近。分離關(guān)系指的是兩個信息人的信息生態(tài)位完全分離,無重疊狀態(tài)。現(xiàn)實(shí)中,信息生態(tài)位的這四種狀態(tài)是不斷發(fā)展變化的。

三、危機(jī)管理中信息資源重疊度分析

正如上文所述,在某個公共危機(jī)管理的信息生態(tài)系統(tǒng)中,我們認(rèn)為生態(tài)系統(tǒng)中的信息主體主要包括政府、公眾和媒體。

公共危機(jī)管理中的這三類信息主體,在時空維度上很明顯是統(tǒng)一的,都存在于同一個時空條件下,在功能維度上,又是互補(bǔ)的,公眾需要從媒體和政府來滿足自身對危機(jī)事件的信息需求,政府也需要通過媒體來發(fā)布權(quán)威信息,來滿足公眾和媒體的信息需求。而在信息資源維度上,因?yàn)閷餐畔①Y源的關(guān)注和需求而形成了信息資源生態(tài)位的重疊,且由于信息資源的可復(fù)制性和快速傳播性,信息資源的消費(fèi)在影響信息本身的屬性和數(shù)量的同時,也可能產(chǎn)生出新的信息資源,所以公共危機(jī)管理中的信息主體在利用、消費(fèi)、生產(chǎn)、傳遞和加工信息的過程中存在的信息資源維度的重疊現(xiàn)象就具有了其特殊的意義,需要在研究生態(tài)位重疊度時重點(diǎn)關(guān)注。

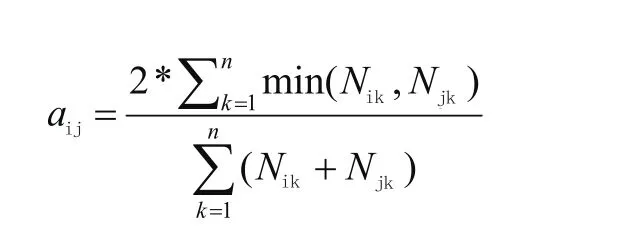

公共危機(jī)信息管理中信息主體的信息資源重疊度是信息生態(tài)豐度、信息主體的信息行為以及信息的供需關(guān)系共同決定的。筆者認(rèn)為公共危機(jī)管理信息生態(tài)系統(tǒng)中主要存在兩種基本的信息生態(tài)位重疊類型,分別是信息主體內(nèi)部即公眾內(nèi)部、政府內(nèi)部、媒體內(nèi)部信息生態(tài)位的重疊和信息主體外部即公眾、政府、媒體之間的信息生態(tài)位重疊。我們也可以借助一個生態(tài)位重疊度的計(jì)量公式來進(jìn)一步量化研究信息生態(tài)位的重疊狀態(tài),如下:

假定危機(jī)管理信息生態(tài)系統(tǒng)中存在著信息人i和信息人j,Nik和Njk分別代表信息人i和信息人j在對第k個信息資源的占有量,aij則表示信息人i和信息人j的信息資源重疊度,aij的取值范圍在0和1之間。

四、信息主體內(nèi)部的信息資源重疊分析

在危機(jī)管理的信息生態(tài)中,公眾內(nèi)部之間,政府內(nèi)部之間,媒體內(nèi)部之間信息生態(tài)位必然會出現(xiàn)重疊狀態(tài),但是只要同一類信息主體內(nèi)部各信息主體單元可以獲取足夠的信息資源滿足自身需求,這種重疊一般就不會導(dǎo)致競爭,當(dāng)重疊程度較大時,同一類信息主體內(nèi)部之間存在競爭,即假定存在一個信息生態(tài)位重疊的閾值w,當(dāng)0≤aij<w時,同一類信息主體內(nèi)部所利用的信息資源存在部分重疊,競爭不激烈,適量的信息集中反而會引起相關(guān)部門的注意,從而產(chǎn)生新的信息,有利于信息生態(tài)系統(tǒng)的健康平穩(wěn)運(yùn)行;當(dāng)aij≥w時,同一類信息主體內(nèi)部各信息單元之間的信息生態(tài)位重疊明顯,信息需求高度集中在某幾類甚至一類信息資源上,信息主體內(nèi)部各信息單元存在激烈競爭,不利于危機(jī)管理信息生態(tài)系統(tǒng)的健康平穩(wěn)運(yùn)行。

2015年跨年上海外灘踩踏事故發(fā)生之后,全國公眾和媒體的信息需求都高度集中在踩踏事故真相的第一手信息資源上,此時,由于事故現(xiàn)場的第一手信息資源少之又少,公眾內(nèi)部之間各信息人的生態(tài)位必然高度重疊,媒體內(nèi)部之間各信息人的生態(tài)位也必然高度重疊。公眾為了獲取自身所需的信息資源迅速借助于網(wǎng)站、貼吧、微信、微博等新媒體以及電視、電臺、報(bào)紙等傳統(tǒng)媒體,由于個別媒體訪問量瞬間增大,個別網(wǎng)站、貼吧甚至出現(xiàn)了崩潰癱瘓的極端狀況,媒體內(nèi)部之間為了互相競爭,博眼球,賺取點(diǎn)擊率,更是不惜散布不實(shí)消息,甚至傳謠造謠,破壞了良好的危機(jī)管理信息生態(tài)環(huán)境,此時,政府作為危機(jī)事件的管理者應(yīng)該進(jìn)一步擴(kuò)大危機(jī)管理信息生態(tài)的生態(tài)豐度,迅速及時發(fā)布權(quán)威消息,來滿足公眾和媒體的信息需求,促進(jìn)危機(jī)管理信息生態(tài)的健康運(yùn)行。

五、信息主體外部的信息資源重疊分析

公眾、媒體、政府在危機(jī)管理的信息生態(tài)系統(tǒng)中,作用互補(bǔ),信息資源互為供需,因此它們之間的信息資源重疊度越大,表示信息供需越平衡,危機(jī)管理的信息生態(tài)系統(tǒng)運(yùn)行越穩(wěn)定。比如在研究政府與公眾的信息資源重疊度時,當(dāng)aij=0,即政府提供的信息完全不能滿足公眾的信息需求時,公眾的滿意度低,政府必須盡快調(diào)整自身的信息生態(tài)位,來滿足公眾的信息需求;當(dāng)0<aij<1時,政府提供的信息能夠滿足部分公眾的信息需求,但不能完全滿足,此時政府還應(yīng)該進(jìn)一步擴(kuò)展生態(tài)位寬度,以實(shí)現(xiàn)信息供需平衡,進(jìn)一步滿足公眾的信息需求;當(dāng)aij=1時,政府提供的信息能夠完全滿足公眾的需求,危機(jī)管理信息生態(tài)系統(tǒng)呈現(xiàn)出一種飽和狀態(tài),或者說是臨界狀態(tài),需要突破和進(jìn)化,此時,政府應(yīng)該進(jìn)一步提升信息生態(tài)豐度,使信息生態(tài)系統(tǒng)進(jìn)一步繁榮。

在上海外灘踩踏事故中,當(dāng)公眾和媒體的信息需求高度集中在對事件真相的第一手信息資源上時,如果此時,政府不能迅速暢通新聞發(fā)布渠道,及時準(zhǔn)確地披露事故真相,精準(zhǔn)發(fā)布權(quán)威信息,就不能滿足此時此刻公眾和媒體的信息需求,就很有可能導(dǎo)致真假消息良莠不齊,魚龍混雜,謠言滿天飛的惡性生態(tài)環(huán)境,不利于危機(jī)管理信息生態(tài)系統(tǒng)的健康運(yùn)行。只有政府迅速召開新聞發(fā)布會,發(fā)布權(quán)威信息,披露調(diào)查報(bào)告,才能較大程度地滿足公眾和媒體的信息需求,實(shí)現(xiàn)危機(jī)管理信息資源的供需平衡,危機(jī)管理信息生態(tài)系統(tǒng)才能進(jìn)一步健康平穩(wěn)運(yùn)行。

六、管理啟示

站在信息生態(tài)的視角,如何利用危機(jī)管理中信息主體信息資源重疊度的相關(guān)理論,進(jìn)一步提高危機(jī)管理水平,我們可以得到以下啟示:提高信息主體外部的信息資源重疊度,可以有效預(yù)防危機(jī)爆發(fā)。在危機(jī)爆發(fā)前,如果信息主體外部的信息資源重疊度比較低,就很容易造成相關(guān)信息資源的供需不平衡,嚴(yán)重者從而引發(fā)危機(jī)。2015年元旦發(fā)生的上海外灘踩踏事故,事發(fā)前三天活動組織方已經(jīng)通過電視、電臺等傳統(tǒng)媒體渠道發(fā)布了關(guān)于跨年活動更換場所的通知,而忽視了隨著移動通訊的迅速發(fā)展,此時的公眾通過新媒體、自媒體渠道獲取信息的概率遠(yuǎn)遠(yuǎn)已經(jīng)大于傳統(tǒng)媒體,導(dǎo)致了事發(fā)當(dāng)天現(xiàn)場還是聚集了許多人群。究其原因,就是因?yàn)檎畬ν獍l(fā)布信息的渠道和公眾接收信息的渠道錯位,也就是二者的信息資源重疊度較低,導(dǎo)致了政府發(fā)布的信息未能及時準(zhǔn)確地傳達(dá)到公眾,從而引發(fā)了踩踏事故。因此,我們應(yīng)盡可能提高信息主體外部的信息資源重疊度。通俗地講,也就是讓公眾、媒體、政府三者的信息資源盡可能地達(dá)到供需平衡,才能夠有效預(yù)防一些公共危機(jī)的爆發(fā)。

七、結(jié)語

綜上所述,本文從危機(jī)管理中信息主體的信息生態(tài)位重疊度視角來研究危機(jī)管理,雖然視角比較新,但仍然存在著一定的局限性,因?yàn)樵趯?shí)踐中,危機(jī)管理中信息主體生態(tài)位重疊度相關(guān)數(shù)據(jù)的采集仍然比較困難,定量分析也比較困難。但筆者依然認(rèn)為對于研究危機(jī)管理中的信息保障,仍然具有一定的指導(dǎo)意義。

[1]王剛,趙松嶺,張鵬云,等.關(guān)于生態(tài)位定義的探討及生態(tài)位重疊計(jì)測公式改進(jìn)的研究[J].生態(tài)學(xué)報(bào),1948,4(2):119-127.

[2]婁策群.信息生態(tài)位理論探討[J].圖書情報(bào)知識,2006(5):23-27.

[3]劉志峰,李玉杰.信息生態(tài)位概念,模型及基本原理研究[J].情報(bào)雜志,2008,27(5):28-30.

[4]趙龍文,黃躍萍,周婷婷.網(wǎng)絡(luò)問政信息生態(tài)及演化特征研究[J].情報(bào)雜志,2015(3):158-160.

[5]馮秀珍,張建坤.信息服務(wù)平臺的信息生態(tài)位演化機(jī)理研究[J].情報(bào)科學(xué),2010(8):1132-1135.

[6]趙云合,婁策群.政務(wù)信息生態(tài)位演化機(jī)制研究[J].圖書情報(bào)工作網(wǎng)刊,2012(5):58-63.

[7]樊博,于潔.公共突發(fā)事件治理的信息協(xié)同機(jī)制研究[J].上海行政學(xué)院學(xué)報(bào),2015(5):25-28.