長期住院精神疾病患者的心理狀態分析及護理

余偉,黎海云,陳瑞華

(羅定市第三人民醫院,廣東 羅定527200)

精神疾病是指患者具有嚴重心理障礙,認知、意志、情感以及行為等均出現持久性明顯異常,無法正常生活以及工作,嚴重者可能受到病態心理影響,出現自殺或者傷害他人行為,嚴重危害患者身心健康,造成家庭以及社會負擔[1]。再加上患者需要長期住院治療,會出現較多不良心理狀態,如對疾病恐懼焦慮、長期住院導致孤獨感以及出院后對未來的迷茫以及悲觀等,極易影響患者的病情恢復,降低治療效果,延長病程[2]。隨著醫療事業的不斷發展,有研究[3]提出,長期住院患者采取護理干預可改善患者的心理狀態,提高生存質量。本研究選擇我院2015年4月至2016年5月收治的100例長期住院精神疾病患者作為研究對象,分析長期住院精神疾病患者的心理狀態,并探討相關護理干預的應用價值,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選擇我院2015年4月至2016年5月間100例長期住院精神疾病患者作為研究對象。納入標準[4]:①所有患者均經過臨床診斷以及檢查確診為精神疾病;②均經過患者以及家屬同意并自愿參與本研究;③所有患者的精神癥狀均處于疾病恢復期或緩解期。排除標準:①依從性較差者,無法聽從醫護人員的安排進行研究;②合并嚴重心腦血管疾病者;③合并其他腦器質性疾病者。100例患者中,男性患者47例,女性患者 53例;年齡 37~63歲,平均年齡 (51.4±3.8)歲;病程6~14年,平均病程 (10.4±3.4)年;住院時間2~8年,平均住院時間 (5.1±1.5)年;精神分裂癥43例,精神發育遲滯伴精神障礙33例,雙相情感性精神障礙16例,癲癇性精神病8例。

1.2 調查方法 所有患者均采取面對面溝通方式進行調查,詢問患者相關內容,包括:①對精神疾病的認識程度;②對于長期住院的看法;③出院后有何打算以及未來規劃;④是否存在不良情緒,對疾病產生恐懼或者焦慮的心理狀態;⑤能否堅持長期服用藥物。給予所有患者相應的心理干預,在護理前后均進行問卷調查,并要求所有患者如實回答,統計所有相關資料。

1.3 護理方法 護理人員應主動與患者溝通,加強健康教育宣傳,可通過開展健康知識講座或發放相關知識手冊,向患者詳細解說精神疾病的病因、主要癥狀以及注意事項等,使患者更加了解自身疾病,并積極配合治療,提高臨床治療效果。同時,部分長期住院患者因缺少家人陪伴而產生不良情緒,可與患者家屬進行溝通,囑咐家屬定時探望以及陪同;組織志愿者進行看望,讓患者感受到社會溫暖,降低其孤獨感,提高戰勝疾病的信心;長期住院患者的生活自理能力較差,護理人員應密切關注患者的日常生活需求,協助其維持良好的個人衛生,針對自理能力較差者可給予基本生活技能培訓;醫護人員應完全熟悉患者的一般資料、疾病情況以及家庭狀況,定時與患者溝通,在力所能及的范圍內幫助患者解決困難。

1.4 觀察指標 所有患者均進行簡明精神病評定量表 (BPRS)評分、漢密爾頓抑郁量表 (HAMD)評分以及漢密爾頓焦慮量表 (HAMA)評分。BPRS評分標準[5]:得分越高,患者病情越嚴重,以35分為臨界值,高于35分表示具有精神病。HAMD評分標準:總分小于8分屬于正常,8~20分屬于可能患有抑郁癥,21~35分屬于患有抑郁癥,大于35分屬于嚴重抑郁癥。HAMA評分標準:總分小于7分屬于正常,7~14分屬于可能患有焦慮,15~21分屬于肯定患有焦慮,22~29分屬于有明顯焦慮,大于29分屬于嚴重焦慮。

1.5 統計學處理 采用SPSS 18.0統計軟件,計量資料以x±s表示,采用t檢驗,計數資料以百分比表示,采用χ2檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

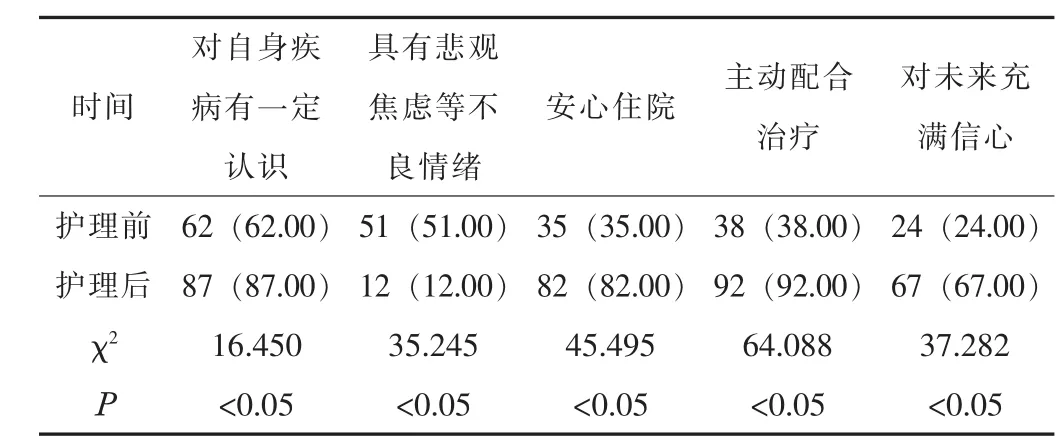

2.1 心理狀態變化 護理后,患者的心理狀態明顯改善,不良情緒發生率明顯降低,差異有統計學意義 (P<0.05)。見表1。

表1 患者護理前后的心理狀態比較 [n=100,n(%)]

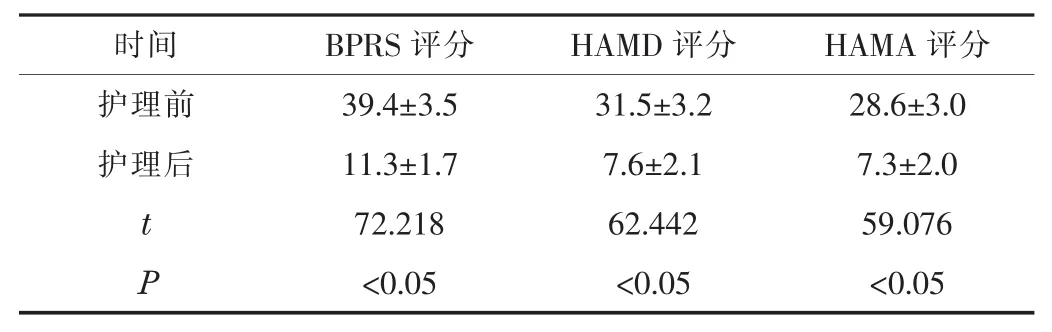

2.2 相關評分變化 護理后,患者的BPRS、HAMD以及HAMA評分均顯著低于護理前,差異有統計學意義 (P<0.05)。見表2。

表2 患者護理前后的相關評分變化比較 (n=100,x±s,分)

3 討論

精神疾病屬于危害人類精神健康的重大疾病之一,近幾年我國精神疾病發病率日趨增長,受到醫療界相關人士的廣泛關注。患者的主要臨床癥狀表現為性格突然改變、行為異常以及言語異常等,若未及時采取有效治療,可能使患者的癥狀加重,大大增加治療難度,具有反復發作的可能,減弱社會功能,不僅延長病程,同時增加家庭以及社會負擔[6]。由于精神疾病具有病程長以及反復發作的特點,患者需要長期住院治療,其中治療方式以手術和藥物為主[7],但是僅能維持正常的精神狀態,無法徹底治愈。

本研究結果顯示,患者的主要心理狀態表現為:①由于長期住院患者社會角色出現改變,其心理可能出現失落感等,認為自己被家庭以及社會所拋棄,部分患者極易暴躁,部分患者可能出現冷漠、沉默寡言以及抑郁現象;②患者長期住院,導致與社會脫節,隨著社會經濟的不斷發展,部分患者可能出現自卑心理,認為出院后無法適應社會,極易出現心理壓力,從而降低服藥依從性;③部分患者由于自理能力下降,隨著病情發展,增加家庭負擔,患者極易出現恐懼以及焦慮感;④患者長期離開正常社交活動,無法適應人際交往,再加上家屬無法長期陪伴,心理上極易產生孤獨感,嚴重者甚至出現自殺念頭。隨著醫療事業的不斷進步,根據相關報道[8]顯示,長期住院精神疾病患者采取心理干預可能徹底治愈疾病。部分患者可能對自身疾病具有一定認識,但仍然存在較多疑慮,不知道疾病是否可以完全治愈、長期用藥對身體的影響,以及出院后對未來的規劃等,這些均可能導致患者出現焦慮、恐懼以及悲觀等不良情緒。本研究通過分析所有患者的心理狀態,同時加強心理干預,鼓勵患者全面了解自身疾病知識,提高患者日常生活基本技能和獨立生活能力,讓患者適應出院后的生活。在長期住院過程中,患者極易出現孤獨感以及拋棄感,護理人員應積極主動與患者溝通,并囑咐其家屬定時探視,使患者感受家庭以及社會的溫暖,消除孤獨感;在護理的同時,指導患者進行集體活動,轉移患者的注意力,調整其協調能力,有助于釋放心理壓力,改善抑郁以及焦慮等不良情緒。由于患者需要長期服用藥物,醫護人員應密切關注其用藥情況以及不良反應,避免出現其他生理問題。本研究結果顯示,患者經過護理后,心理狀態明顯改善,其中患者不良情緒發生率較護理前明顯降低 (P<0.05),且患者的 BPRS、HAMD以及HAMA評分均較護理前有顯著改善 (P<0.05),表明采取護理干預后,患者對疾病的認知程度明顯增加,并能主動配合醫護人員進行治療,同時對未來充滿信心,焦慮、抑郁等不良情緒顯著改善。

綜上所述,通過分析長期住院患者心理狀態,制定相關的護理干預措施,可有效改善患者的不良情緒,使其保持積極的心態,促進疾病恢復,提高生存質量,為預后提供有效保障。

[1] 馮斯特,劉素珍.國內重性精神疾病患者社區管理現狀與對策 [J].中華護理雜志,2014,49(6):764-768.

[2] 韓靜,郭桂芳,鄧寶鳳,等.臨床照顧者應對癡呆患者精神行為癥狀的心理體驗研究 [J].中華護理雜志,2016,51(10):1174-1179.

[3] 劉玉蘭,于斌,徐明明,等.OEC管理模式對衰退期住院精神疾病患者自護能力的影響 [J].神經疾病與精神衛生,2014,14(5):514-516.

[4] 吳開文,陳小寒,胡暉暉,等.金字塔式管理模式對住院精神疾病患者康復效果的影響 [J].護理實踐與研究,2016,13(14):146-148.

[5] 于文紅,李志新,趙靜,等.發病年齡對住院精神分裂癥患者社會功能和生活質量的影響 [J].中華護理雜志,2015,50(10):1207-1211.

[6] 姚云,朱相華,溫萌,等.改良護理標識對首次住院精神分裂癥患者安全管理的影響 [J].護理管理雜志,2014,14(5):366-368.

[7] 黃蓓蓓.循證護理在精神分裂癥患者康復護理中的應用 [J].國際護理學雜志,2014,33(1):27-29.

[8] 蔣菊芳,張紫娟,蔡燕,等.護理延伸服務降低酒精所致精神障礙患者復飲的效果 [J].中華護理雜志,2014,49(5):556-559.