“一帶一路”倡議引領新經濟形勢下產業結構變化分析

張樂天

摘?要:進入新世紀后,國際和國內經濟形勢都發生了深刻的變化。主要體現在:我國開放程度不斷加大,與世界其他經濟體聯系日益緊密,相互依存日益加深,全球分工合作不斷深化。其次世界經濟進入深度調整期,全球經濟復蘇乏力,發達經濟體結構調整的壓力不斷增大。最后世界格局發生深刻變化,新興市場的地位和作用不斷提升,我國經濟發展進入新常態。本文以“一帶一路”為背景,結合我國經濟發展進入新常態,分析產業結構的變動及調整。

關鍵詞:“一帶一路”;新經濟;產業結構

中圖分類號:F49??????文獻標識碼:A??????文章編號:1008-4428(2018)07-0029-04

一、 “一帶一路”倡議下新經濟形勢的特點

2013年我國提出“一帶一路”概念,對全球提出“一帶一路”倡議,經過近五年的發展,“一帶一路”沿線國家積極響應,整體發展取得可喜成績。2015年3月,由國家發改委、外交部、商務部聯合發布《推動共建絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路的愿景與行動》,愿景與行動中提出“政策溝通、設施聯通、貿易暢通、資金融通、民心相通”的五通合作要求。五年來,政府工作報告中歷年都對“一帶一路”提出具體工作規劃和要求。特別是2018年,提出要“推進‘一帶一路國際合作”的明確工作目標。可以看出,國家高度重視“一帶一路”相關工作建設與發展。結合國家具體政策,“一帶一路”倡議引領下的新經濟形勢主要有以下三個特點:

(一)區域經濟合作更加開放包容

通過加強基礎設施的互聯互通建設,促進經濟要素有序自由流動、資源高效配置和市場深度融合,開展更大范圍、更高水平、更深層次的區域合作,打造開放、包容、均衡、普惠的區域經濟合作架構,以此來解決經濟增長和平衡問題。

(二)機制設計保障經濟聯動發展

以雙邊或多邊聯動為基礎,通過具體項目加以推進,再充分進行政策溝通、戰略對接及市場運作,最終形成發展倡議與規劃。通過市場化運作從而實現各方利益訴求,遵循開放透明的原則,充分發揮市場在經濟領域中的主體地位和主導作用,形成共商、共建、共享的聯動發展平臺。

(三)互補對接現有合作機制

“一帶一路”沿線國家資源要素稟賦各異,比較優勢差異明顯,互補性很強。能源富集開發不足,勞動力充裕崗位不足,市場廣闊產能不足,需求旺盛資金不足等發展劣勢比比皆是。通過多年改革開放,我國經濟總量穩居世界第二,外匯儲備世界第一,基礎設施建設經驗豐富,裝備制造能力強,比較優勢明顯,資金、技術、人才、管理等綜合優勢突出,這就為我國與“一帶一路”沿線國家實現產業對接提供了重大機遇。因而,“一帶一路”的核心內容就是要促進基礎設施建設和互聯互通,對接各國政策和發展戰略,以便深化務實合作,促進協調聯動發展,實現共同繁榮。顯然,它不是對現有地區合作機制的替代,而是與現有機制互為助力、相互補充。

二、 “一帶一路”倡議對產業結構的影響

(一)經濟趨勢研究

根據《2017年國民經濟和社會發展統計公報》,本文整理出2012—2017年間國內生產總值、國內生產總值增長速度,如表1所示,趨勢分析如圖1、圖2所示。我國國內生產總值,已由2012年的540367億元,增長至2017年的827122億元,六年來呈持續、穩步增長趨勢。2012—2017年間,國內生產總值較上年增長速度分別為7.90%、7.80%、7.30%、6.90%、6.70%和6.90%,經濟增速放緩,基本趨于穩定,整體發展進入新常態。

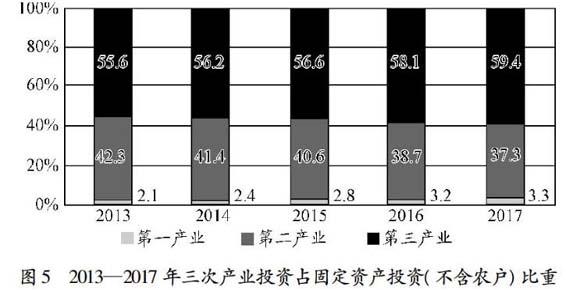

《2017年國民經濟社會發展統計公報》顯示如圖3所示,2017年全年國內生產總值為827122億元,比上年增長6.90%。其中,第一產業增加值65468億元,增長3.90%;第二產業增加值334623億元,增長6.10%;第三產業增加值427032億元,增長8.00%。第一產業增加值占國內生產總值的比重為7.90%,第二產業增加值比重為40.50%,第三產業增加值比重為51.60%。

從全國范圍來看,在2013年“一帶一路”倡議提出后,第一產業增加值所占比重逐步降低,第三產業增加值所占比重呈較為明顯的上升趨勢,第三產業已經逐漸成為我國經濟的主導產業,成為經濟發展的主要引擎。

(二)節點省區經濟趨勢研究

為進一步說明“一帶一路”倡議對我國經濟產業結構的影響,本文重點研究了陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆、上海、重慶等18個節點省區自2012—2014年間數據,匯總計算了18個省區在2012—2014年間各產業增加值占該地區生產總值的比重,進行進一步探究,從而發現我國產業結構現狀與變化趨勢。

如表2所示,“一帶一路”節點省份在2012—2014年間,第一產業增加值占該地區生產總值比重,除黑龍江省外,其余省份比重均呈逐年下降態勢,降幅最高為海南省,降幅達到1.80%。

如表3所示,各節點省份在2012—2014年間,第二產業增加值占該地區生產總值比重,除西藏自治區略有上升外,其余省份比重均呈逐年下降態勢,降幅最高為黑龍江省,降幅達到7.23%。

如表4所示,各節點省份在2012—2014年間,第三產業增加值占該地區生產總值比重,除西藏自治區略有下降外,其余省份比重均呈逐年穩步上升態勢,漲幅最高為重慶市,漲幅達到7.39%。

對數據進行再次梳理,計算出2012—2014年間節點省市三類產業占該地區生產總值計算平均值,可得到如圖4所示變化趨勢。

從總體來看,“一帶一路”節點省份各產業占比與全國趨勢基本持平,同樣呈現出第一產業占比較低而穩定,遠低于第二、三產業比重,總體呈下降趨勢,但是下降并不明顯;第二產業占比雖高,與第三產業基本持平,但是總體呈下降趨勢;第三產業比重穩步上升,逐漸占據主導地位。