基于古城墻遺址保護與開發的概念性規劃設計

王 燕 鐘 艷 寧仁義 朱府康

(1.九江學院土木工程與城市建設學院,江西 九江 332005; 2.復旦規劃建筑設計研究院,上海 200082)

“城墻”與“城址”作為中華文明數千年來城市發展變遷的見證,其在各城市市民心中的地位顯得尤為重要,對現存遺址的保護開發也變得越來越重要。

作為九江市市級文物保護單位潯陽老城廂城門遺址“東作門”隱沒在荊棘野草中,在現代城市化進程中這座古城遺址反而被世人遺忘,孤立在九江市東北隅,它們亟待保護修繕。

1 古城遺址歷史簡介

老城廂是文物古跡的“富礦”。潯陽老城廂即是今天的九江市潯陽區,其城墻范圍東至老鸛塘,南至南湖,西到甘棠湖,北達長江,城墻周長共約6 km,開七門,分別為“東作門、迎春門、南薰門、文明門、迎恩門、望京門、福星門”。東作門始于公元1613年(明),城官葛寅亮為發展城市東部經濟,開“東作門”,并北擴城下老鸛塘口與長江相連,開辟城東港口,史稱“葛寅亮雙開政策”[1]。公元1854年,太平軍石達開、林啟榮等部大敗湘軍于湖口。在公元1857年遭到破壞,清軍從潯陽城東作門附近攻破九江城,擊敗了太平軍。而在近代的城市建設與更新中,城墻及城門大部分遭到拆除,解放后,城墻幾乎被全部拆除。僅剩“東作門”一門及殘存的一段城墻得以保存。東作門又名小東門、舊東門或古東門,目前是7道古城門中僅存的一道,現存于九江171醫院東面,已被列入市級文物保護單位。

2 遺址現狀調研分析

2.1 遺址保存現狀概述

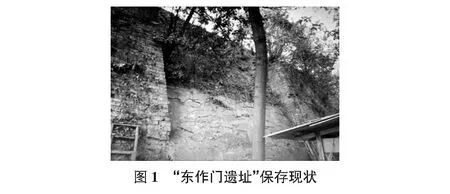

東作門古城墻為青磚砌切,古城門遺址位于基地的高坡上(見圖1),門拱內有灰土填塞。城門殘高7.17 m,寬5.55 m,殘存城墻長度在23.4 m左右,為大量泥土磚石所掩埋,泥土中的青磚有“江州城上”“左軍磚”“后軍磚”“誠信”等大銘文(見圖2)。

2.2 遺址基地周邊環境情況調研分析

2.2.1周邊用地現狀

1)周邊用地性質:西面171醫院,北鄰廬峰東路,東面與九江第7中學相隔一條長虹北支路;南面為居住用地,但目前正在拆遷。

2)地塊高差:地塊地形是西高東低,老城門遺址即為制高點,是視線的聚焦點,繞古城遺址的老鸛塘則為低洼點,起到天然護城河的作用。

3)周邊建筑高度:基本上以小高層為主,由基地為中心向四周建筑高度和密度逐漸增加。

4)道路交通:基地北面的廬峰東路為東西向交通,南北向通過長虹北支路聯系。

2.2.2現狀問題概況

遺址主要受著自然和人為兩方面的破壞。相對于風、雨侵蝕等自然因素,人為破壞是大遺址保護面臨的最大威脅。這些人為因素包括:

1)遺址所在地群眾生產、生活活動對遺址造成的破壞,如平整土地、修建道路、用土取土等。2)遺址所在地及其周邊亂搭亂建對遺址環境的影響和破壞等。3)場地周邊散落大量殘缺的帶有銘文的城墻磚石且很多被人為活動所掩埋。4)護城河已被填埋,遺址周邊與長江相連的老鸛塘也已經干涸。

3 國內外遺址保護的模式與經驗

3.1 國外遺址保護的模式與經驗

3.1.1真實性和完整性——以德國、法國為例

德國的明斯特和法蘭克福,把城墻遺址建成公共綠地;法國如巴黎城區內的三月廣場和埃菲爾鐵塔周邊區域都成為列級保護的對象,都體現了保護的真實性和整體性。

3.1.2展示與保護——以日本為例

日本模式,日本采取保護與利用協調共進的方式啟動了對歷史公園的建設,使用復原設計和“重建”手段“再現”歷史場景,建成了規模不同、風貌協調、特色各異的歷史公園,其特點是注重遺存環境的展示與保護[2]。

3.2 國內遺址保護的模式與經驗

3.2.1國內遺址保護力度不斷增大

2005年的《西安宣言》,2007年《城市文化北京宣言》,近年來中央城市工作會議提出“城市雙修”即“生態修復、城市修補”政策和《大遺址保護“十三五”專項規劃》都肯定了遺址保護對城市的發展和城市文化建設的重要性,同時強調文化建設是城市發展的重要內涵,如在西安大明宮遺址公園保護與開發案例,同樣采取了展示與保護的設計方法。

3.2.2遺址保護模式

根據不同的遺址類型、遺址價值、遺址周邊的地理環境特征以及遺址區的社會文化效應,可將遺址保護模式分為三類:遺址博物館、遺址公園和遺址歷史文化園區。

4 東作門遺址保護與開發模式建議——打造東作門遺址公園

隨著時間的推移,城市空間的不斷擴張,現東作門遺址周邊開發保護的空間有限,不適合單獨建造遺址博物館模式,同時周邊多為居住區,不適宜采用遺址文化產業園區的模式。建議結合遺址原有古樹、河流等歷史條件和實際空間情況,借鑒國內外成功案例將東作門遺址打造成遺址公園,并在公園內設置遺址展示館。

5 東作門遺址公園概念性規劃設計

5.1 設計主題——“重生”

東作門之三重生:

1)老城墻掩埋于山土堆,而后得以重現,乃重生一也。2)城墻于明清時輝煌,而后太平天國起義之后被破壞,近代得到171醫院老部長保護,得以被后人知曉,乃重生二也。3)老城墻在新時代重新給予保護與開發,賦予其歷史價值,乃重生三。

5.2 設計構思——“綠水繞城垣,打造城市景觀梯田”

構思如何來凸顯潯陽城遺址及文化。基于地形高差較大且層次分明的現狀個性,以“綠水繞城垣,打造城市景觀梯田”為設計思路,升華意象中的古城墻及護城河景觀,從時間和空間上來感受古代遺址在新時代下的保護發展。

5.3 功能分區——保護與展示

1)現狀保留區:保留現狀九江七中操場,方便學校與周邊居民的使用。同時可以給公園提供大的場地和休息場所,以及運動平臺,為后期的公園升級改造,預留了建設用地。2)遺址保護區:建設成為歷史文化廣場。結合東作門遺址處與原有城墻走向處設置遺址保護區,對文物保護單位進行保護控制與展示。3)博物展示園區:建設陳列展示館。在基地北部環城水系的開端建設陳列館。展館為清水混凝土、平屋頂風格,在北側的廬峰東路設主入口,并設置入口廣場,水系環繞在展館的西側和南側。

5.4 道路交通

1)北面廬峰東路為園區主要交通道路,且人流量也最大,結合人流及道路系統分析,在北面設置園區主要出入口。2)東面為長虹北支路,考慮到東面為居住區和學校,且保留校運動操場,為方便人流出入,設置兩個次入口;并且在靠近醫院處設置一個次入口,滿足醫院人流需求,同時可以景觀共享。3)在北面交通車流量較大的主入口設置停車位,為園區的靜態交通區域。

5.5 景觀系統

5.5.1堅持植物造景,突出空間感受

根據現有的地形高差,園區綠化設計以點、線、面展開,注重通過植物來營造和分隔空間環境,創造出既有入口廣場這樣的大尺度空間,又有如涼亭茶坐這樣的小型私密空間,給游人以多樣的感受和選擇。

5.5.2在地形較平坦的公園水系岸邊,建設景觀廣場

景觀廣場設置在地勢較高的遺址區域向地勢較低的運動區域的過渡地帶。利用不同高度的平臺,讓游人有豐富的視覺體驗,從不同的視度來感受古城門遺址的歷史氣息。

6 古城門遺址保護與開發的啟示和借鑒意義

正如“古城衛士”阮儀三教授如是說“保護也是發展”,借鑒國內外成功案例來打造東作門遺址公園,提升了城市活力,改善了城市的生態環境。同時使之成為科學研究、歷史傳統教育的基地和當地群眾休閑娛樂觀光的場所,以推動當地的文化事業,促進當地的經濟發展,使城市發展與遺址保護得到有機結合,讓九江這座千年古城重生其歷史個性,同時也加強市民對城市的歸屬感,讓人們“看得見山,望得見水,記得住鄉愁”。

[1] 達布春,修,黃鳳樓,歐陽燾,纂.九江府志[M].清同治13年.

[2] 冉淑青,裴成榮,張 馨.國內外大遺址保護的經驗借鑒與啟示[J].人文雜志,2013(4):45-48.