原狀和重塑軟土力學特性的比較研究★

錢長根 陳 波 聞敏杰

(1.嘉興職業技術學院,浙江 嘉興 314036; 2.衢州學院,浙江 衢州 324000)

1 概述

軟黏土作為長期在復雜的水文、地質條件沉積過程中形成的天然材料,具有不同程度的結構性并影響其物理力學特性。胡瑞林[1]將土體顆粒本身的大小、形狀,土體顆粒的空間排列形式、孔隙狀況以及顆粒間和接觸聯結特性稱為結構性。土體中存在的結構性將使軟黏土原狀樣和重塑樣的變形、強度等力學特性方面存在明顯的差異[2-6]。目前,在工程計算中應用廣泛的修正劍橋模型[7]是在臨界狀態土力學的框架下,并基于重塑軟黏土的試驗結果建立起來的彈塑性模型,然而,其與工地現場的結構性原狀軟黏土仍然存在著不小的差距。因此,需要開展結構性對軟黏土力學特性的影響研究,基于研究結果的基礎上建立能反映原狀軟黏土變形、強度等力學特性的本構模型,即結構性軟黏土本構模型。

國內外學者根據大量的試驗結果,得到一些重要的研究結論,如:根據強結構性軟黏土的壓縮試驗結果得出,結構性土的壓縮曲線具有明顯的結構屈服應力,壓縮曲線的初始階段很平緩,當固結壓力達到一定值后,壓縮曲線則出現明顯的陡降段,并向該土體重塑樣的壓縮曲線接近[2-4];根據三軸剪切試驗結果得出的結論為:強結構性軟黏土的應力—應變曲線不僅與重塑樣的應力—應變曲線存在明顯的區別,而且結構性使原狀樣的強度包線呈折線形[2,5]。根據單向固結試驗結果得出的結論為:結構性軟黏土的固結系數在屈服應力之前較高,達到屈服應力后則明顯的降低,并與重塑樣的固結系數相接近,固結系數變化可達幾十倍[6]。

本文分別對上海淤泥質軟黏土的原狀樣及相應的重塑樣開展多次等向壓縮和三軸排水剪切試驗,分別得到它們的等向壓縮曲線和應力—應變—體變曲線。根據測得的壓縮曲線可知:結構性的存在使原狀土具有更大的孔隙比、壓縮指數Cc和膨脹指數Cs。根據測得的應力—應變—體變曲線可知:原狀樣在不同圍壓下的應力—應變—體變曲線不同,而重塑樣在不同圍壓下的應力—應變—體變曲線基本一致,說明圍壓對原狀樣的應力—應變曲線有影響,對重塑樣幾乎沒有影響;同一圍壓下原狀樣的強度卻低于相應重塑樣的強度,并認為這是由于同一圍壓下,原狀樣比重塑樣具有更大的孔隙比引起的。

2 等向壓縮試驗

2.1 試驗內容

試驗用土取自地表以下深度10 m~15 m,地質勘察報告表明該深度為上海地區最具代表性的第④層淤泥質黏土。為研究結構性對軟黏土壓縮特性的影響,對現場取來的原狀樣進行一組等向壓縮回彈試驗后,對重塑樣進行同樣的一組對比試驗,分別得到軟黏土原狀樣和重塑樣的等向壓縮回彈曲線。試驗采用分級加載,為保證土樣在每級荷載下固結完成,本試驗每級荷載固結1 d。制備試驗用的重塑樣采用如下方法:將充分攪拌的土樣制成飽和泥漿,倒入自己加工的大固結容器后分級加載,待固結完成后得到所需的試樣。

2.2 試驗結果

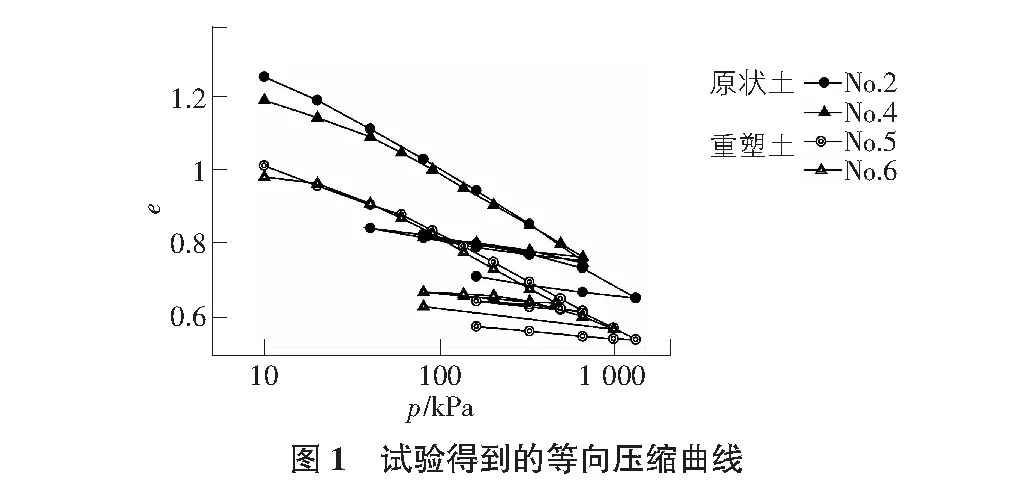

原狀樣和重塑樣等向壓縮試驗得到的2條壓縮曲線如圖1所示,從圖1所示的試驗結果中,可以得到以下結論:

重塑土的壓縮曲線近似為一直線,其壓縮指數Cc、膨脹指數Cs為一常數。計算得到該軟黏土重塑樣的壓縮指數Cc的平均值為0.260;回彈指數Cs的平均值為0.049。原狀樣的壓縮指數Cc平均值為0.315,回彈指數Cs的平均值為0.056。因此,對于本次試驗用的軟黏土而言,原狀樣的壓縮指數Cc比重塑樣大了約22%,膨脹指數Cs大了約14%。眾多試驗結果表明,對于上海淤泥質軟黏土,壓縮指數Cc最大可相差40%[6]。

2.3 結果分析

軟黏土原狀樣在緩慢沉積過程中,顆粒之間的化學膠結阻礙了土的進一步壓密,使軟黏土具有不同程度的結構性,并造成了土體的孔隙比較大。同時,由于化學膠結而成的土體結構易受固結壓力影響,并不是穩定結構,因此,原狀樣與重塑樣的壓縮特性存在明顯的區別。軟黏土的結構性使固結壓力低于屈服應力值時,原狀樣的壓縮性較小,當固結壓力高于屈服應力值時,原狀樣的壓縮性出現急劇增大,因此,軟黏土原狀樣的壓縮曲線形狀為一條陡降形的曲線,壓縮性發生巨變對應的點即為土體的結構屈服應力點[2-4]。本文根據等向壓縮試驗得到原狀土的壓縮曲線是一條結構屈服點并不明顯的平緩曲線。這是由于本試驗土樣取樣時采用的厚壁取樣器,且運輸過程中未注意保護,導致原狀樣的擾動較大,從而不同程度的破壞了土體的原始結構。因此,為更好的研究結構性對軟黏土力學特性的影響,應盡量采用對原狀樣取樣擾動少的塊狀取樣方式,從而減小對原狀樣的結構性的破壞。

3 排水剪切試驗

3.1 試驗內容

為了研究結構性對軟黏土應力—應變—體變曲線的影響,對原狀樣及相應的重塑樣進行等圍壓的固結排水剪切對比試驗。即,首先對原狀樣開展一組(3個)不同圍壓的排水剪切試驗,然后對重塑樣進行一組與原狀樣相同剪切圍壓的排水剪切試驗,分別得到原狀樣和重塑土的應力比—應變曲線。為防止剪切產生的超孔隙水無法完全排出,影響試驗結果, 剪切速率需進行嚴格控制,本試驗選用的剪切速率為0.002 8 %/min。

3.2 試驗結果

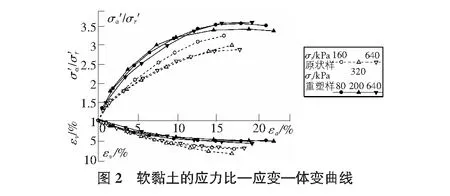

原狀樣和重塑樣在不同圍壓下排水剪切試驗得到的應力比—應變—體變曲線如圖2所示,從圖2所示的試驗結果中,可以得到以下結論:

1)固結壓力大于結構屈服后,原狀樣和重塑樣的三軸排水剪切試驗得到的應力比—應變—體變曲線為典型的剪縮硬化型。不同圍壓下原狀樣的應力比—應變—體變曲線存在差異,而重塑樣的應力比—應變—體變曲線卻基本相同,說明剪切圍壓對原狀樣的應力比—應變—體變曲線有影響,對重塑樣則幾乎沒有影響。

2)國內外學者根據試驗結果得到原狀土中因結構的存在使土體具有更高的強度的結論[2,6]。圖2中的結果則顯示,相同圍壓下剪切時,原狀樣的強度小于相應重塑樣的強度,與一般試驗結果不同。這是由于在相同圍壓下剪切時,原狀樣和重塑樣的孔隙比存在差異,原狀樣的孔隙比大,從而導致其抗剪強度降低。

3)根據軟黏土原狀樣的壓縮曲線具有陡降段的特點,國內外專家對結構屈服破壞做了如下解釋:即,具有結構性的原狀樣存在著結構屈服應力,若應力水平超過該土樣的結構屈服應力,軟黏土的結構將會發生逐漸破壞,結構性影響逐漸消失[4]。而本文根據原狀樣在不同剪切圍壓下得到的應力比—應變—體變曲線的特點,可知結構性軟黏土在大剪切圍壓下得到的剪切應力比低于小剪切圍壓下的剪切應力比,更好地印證了軟黏土的結構性是逐漸破壞的。

3.3 結果分析

國內外學者大量的剪切試驗結果顯示相同圍壓剪切時,軟黏土原狀樣的強度大于相應的重塑樣的強度,本文得到的試驗結果卻正好相反,即,相同圍壓下剪切時,原狀土的強度小于相應重塑樣的強度。這主要是影響軟黏土抗剪強度的因素眾多,如:土體的孔隙比、土體結構性、剪切速率、應力歷史等。因此,比較原狀樣和重塑樣的強度大小時,不是僅僅考慮土體結構對原狀樣強度的增強作用,還需要考慮孔隙比增大對原狀樣強度降低的作用。

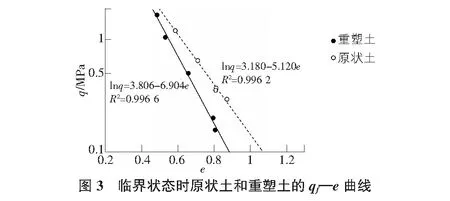

Graham等[5]開展的Winnipeg軟黏土原狀樣和重塑樣不排水剪切試驗結果表明,相同圍壓下的原狀樣的強度也低于相應重塑樣的強度,與本文得到的剪切試驗結果基本一致。隨后,利用剪切完成后得到的平均主應力p和相應的比容(v=1+e)的關系,得到在正常固結狀態下,原狀樣和重塑樣在臨界狀態時的臨界狀態線,即v—logp曲線是相互平行的,且由于原狀樣的比容大于相應重塑樣的比容,因而原狀樣的臨界狀態線位于相應重塑樣的上方。本文用類似的方法,將臨界狀態時上方軟黏土原狀樣和重塑樣的孔隙比e與其對應的抗剪強度q進行整理后,得到如圖3所示的e—logq曲線。圖3中,e為孔隙比,q為土的抗剪強度。

圖3的試驗點和擬合曲線顯示:正常固結狀態下,原狀土和重塑土臨界狀態時的e—logq曲線都具有很好的線性相關性。而且,原狀樣的強度曲線位于相應重塑樣的強度曲線上方,說明若原狀樣和重塑樣的孔隙比相同時,原狀樣的強度將大于相應重塑樣的強度,這是由于原狀樣中存在結構性引起的。而本文得到的原狀土和重塑土在相同圍壓下剪切時,重塑土的強度大于原狀土的強度是由于重塑土孔隙比小于原狀土的孔隙比導致的,孔隙比也是影響強度的重要因素。因此,本文得出的重塑土的排水強度大于原狀土的強度是由于重塑土的孔隙比小引起的,并不與現有的結構性強度理論相沖突。

4 結語

1)經過計算得到重塑土的壓縮指數Cc、回彈指數Cs分別為0.260和0.049;用普通取樣方法得到的原狀土的壓縮指數Cc、回彈指數Cs分別為0.315和0.056。因此,重塑土和原狀土相比,壓縮指數Cc小22%左右,膨脹指數Cs小14%左右。

2)在不同圍壓下剪切,原狀樣的應力比—應變—體變曲線存在著差異,而重塑樣的應力比—應變—體變曲線基本相同,說明剪切圍壓對原狀樣的抗剪強度有影響,而對重塑土的抗剪強度卻幾乎沒有影響,具有很好歸一性。在相同剪應變下原狀土在圍壓低時應力比大于圍壓高時應力比,說明結構是逐漸破壞的。

3)軟黏土的強度、變形等力學特性不僅與土體長期沉積過程中形成的結構性密切相關,還與剪切破壞時的孔隙比密切相關。由于原狀樣的孔隙比大于相應重塑樣的孔隙比,導致相同圍壓下剪切得到的原狀樣的強度小于相應重塑土的強度。若兩者的孔隙比相同,則原狀樣的強度由于結構性的增強效應,其強度將大于相應重塑土的強度。

[1] 胡瑞林.粘性土微結構定量模型及其工程特性研究[M].北京:地質出版社,1995:3-13.

[2] Burland J B. On the compressibility and shear strength of natural clay [J].Geotechnique,1990,40(3):329-378.

[3] 王立忠,丁 利,陳云敏,等.結構性軟土壓縮特性研究[J].土木工程學報,2004,37(4):46-53.

[4] 呂海波,汪 稔,孔令偉,等.結構性對瓊州海峽軟土壓縮特性的影響[J].巖土力學,2001,22(4):467-473.

[5] Graham J.,Li E C C.Comparison of natural and remolded plastic clay[J].Journal of Geotechnical Engineering,ASCE,1985,111(7):865-881.

[6] 龔曉南,熊傳祥,項可祥,等.粘土結構性對其力學性質的影響及形成原因分析[J].水利學報,2000(10):43-47.

[7] Roscoe K H, Burland J B. On the generalised stress—strain behavior of “wet” clay [M]. Engineering Plasticity, Cambridge University Press, Cambridge, UK,1968:535-609.