淺析“誅”的詞義演變現象

劉俊

摘 要:幾千年來,漢語經歷了漫長的發展過程,產生了許多變化,漢語的詞匯也是如此。隨著歷史的發展,漢語詞匯也在不斷變化發展,所以研究漢語詞匯對于我們了解漢語的發展變化,了解古代文化有著重要意義。而在歷史長河中,漢語詞匯有其發展規律,下面我們就淺析一下“誅”字在詞義上的演變現象。

關鍵詞:“誅”;詞義演變;發展

“誅”是形聲字,從言、朱聲、形旁是“言”,本義是聲討、譴責文義、《說文》中就有:“誅,討也,”。“誅”字形旁為言,表明其意義與說話有關,因而其本義是“聲討,譴責”,這兩個本義都與言語行為有關。在我國歷史古籍中就有多處用的是本義,如:

“誅,伐,誅猶責也”——《白虎通》

“七日廢,以馭取罪;八日誅,以馭其過。”——《周禮·太宰》

“朽木不可雕也,糞土之墻不可杇也,於予與何誅。”——《論語·公治長》

“得志于諸侯,而誅無理,曹其首也。”——《左傳·僖公二十三年》

“甚悖逆不軌,宜誅討之日久矣。”——漢·桓寬《鹽鐵論·本議》

從以上的文獻中,我們可以看出從先秦到今“誅”的本義從未改變,在我們的現代成語中也有“口誅筆伐”一詞,其意為從口頭上和局面上對壞人壞事進行揭露和聲討,其中“誅”就是斥責,聲討之意。可見,“誅”的本義運用一直延續到今。

然后“誅”字在歷史發展中,詞義也不斷改變。如早在先秦,“誅”字詞就引申“殺戳”,“鏟除,除掉”之義。如在《孟子·梁惠王》中有“聞誅一夫紂矣,未聞弒君也”,在這里“誅”指殺戳惡人之義,后來隨著詞義運用范圍的擴大,就多指“殺戳”,不特指殺戳惡人,沒有特別的指定。在現代漢語中也有“誅滅”一詞,表示“殺戮”之義,如:

“立誅殺曹無傷。”——《史記·項羽本紀》

“廣德素聞超在鄯善誅滅虜使,大惶恐。”——《后漢書·班超梁懂傳》

“伍員、帛喜,俱事夫差,帛喜尊重,伍員誅死。”——《論衡·逢遇》

“既而以吳民之亂請于朝,按誅五人。”——張溥《五人墓碑記》

根據“誅”的本義引申為“殺戳”,而“殺戮”也可進一步引申為“討伐”,如:

“伐無道,誅暴責。”——《史記·陳涉世家》

“下無倍畔之心,下無誅伐之志。”——漢·賈誼《治安策》

又如誅討,誅國、這其中的“誅”都是指討伐之義。前面我們提到“誅”字可以引申“鋅除、除掉”之義,下面我們來看一下其具體情況,如:

“寧誅鋤草茅以力耕乎。”——《楚辭·卜居》

“誅茅宋玉之宅,穿徑臨江之府。”——庾信《哀江南賦》

在我們現代漢語中仍有“誅鋤”一詞,指根除草木之義。

同時“誅”字義可引申為“懲罰,懲處”之義如:

“其之子不肖,不敢辟誅。”——《禮記·雜記下》

“誅而不賞,則勉勵之民不勸”。——《荀子·富國》

“原情定過,赦事誅意。”——《后漢書·霍胥傳》

上例中“誅意”指懲罰制裁其心意,指加罪于人,不論其事跡、行事,只尋究其動意,又如在現代漢語中也有“誅惡”一詞,誅惡指懲治作惡者。

隨著“誅”字廣泛應用,“誅”字詞義也可引申為“要求、索取:如:

“誅屢于徒人費,弗得。”——《左傳·莊公八年》

“人人自制,是以貪財誅利,不畏死亡。——《資治通鑒》

上例中“誅“字詞義就是要求索取之義,在現代漢語中也有成語”誅求無厭“一啟,其意為勒索、榨取沒有滿足的時候。

最后“誅”字也可引申為一種特殊的意義,義為“記述”,如:

“吾以為古之善者則誅之,今之善則作之,欲善之益多也。”——《墨子》這種用法,在現代漢語中已經不存在,消失了。

上面,我們舉例分析了“誅”字的本義和引申義,下面我們來具體分析一下“誅”字本義與引申義及引申義與引申義之間的關系。

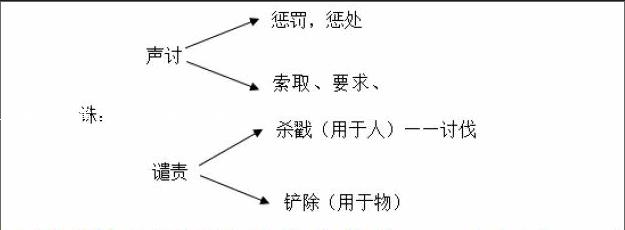

“誅”字的本義是聲討、譴責,引申義有殺戳、鏟除、懲罰、懲處、索取、要求、討伐、記述。先用圖示解釋一下本義與引申義的關系。

從上面可看出“誅”字詞義有兩個義位,一是聲討,一是譴責,根據詞義發展分析,“殺戳、鏟除”這兩個意義都是從本義中的“譴責”一義引申出來的,它們的詞義比“譴責”一義的程度更深,詞義由輕到重。但“殺戳”與“鏟除”所表示的用法不同。“殺戮”一義是引申用于對人的責罰,如誅除異已,誅滅等。而“鏟除”一義則多用于表示物的處理。同時“殺戳”也可引申“討伐”一義,這是意義的演變,是詞義范圍的擴大,由單個到大的方面,是由個別到一般的演變。另“誅”字另一義位“聲討”可引申為“懲罰,懲處;索取、要求”之義,而“索取、要求”一義又進一步引申為“記述”一義。從上我們可以看出,詞義引申是一種復雜的現象,但并不等于就它沒有規律可言。詞義引申方式分為直接引申,直接引申又并列式,輻射式,如“誅”字其義由本義引申為懲罰、索取要求、殺戮、鏟除就是輻射式引申,它是指從本義出發,向不同的方面引申。然而“誅”字其義又引申義“殺戮”,又由“殺戮”引申出“討伐”,“記述”也是由“引申義”“索取、要求”進一步引申出來,那么這種引申方式就是間接引申,即遞進式,一層一層地引申出來。由此,我們可以得知“誅”字詞義演變是由兩種方式兼而有之。

詞義引申也是有其根據的,“誅”的本義“譴責”引申為“殺戮、鏟除”之義,主要是這三種意義都比較相似,其運用的場所也相似,而:“聲討”引申為“懲罰、要求”也是因為這幾種意義,具有相似之處,它們在運用時所起的作用相似。因而“誅”的詞義主要是隨著歷史的發展和人們運用范圍的擴大,詞的意義不斷引申發展的。

上面我們淺析了“誅”的詞義演變過程,說明在古代漢語中詞義是不斷演變的,但其演變是有規律可循的。我們必須認真的學習與研究古漢語詞義的演變現象,了解漢語詞匯的發展變化,這對于我們研究古代文化有著重要的意義。

參考文獻:

[1]郭錫良著.古代漢語[M].北京:商務印書館,2007.

[2]蔣紹愚著.古漢語匯綱要[M].北京:商務印書館,2005.endprint