成都地區外國人語言態度調查

李文倩

摘要:語言態度影響著語言學習者對所學語言的文化認同和接受度,同時也會影響語言學習的積極性,進而影響語言學習者的語言行為。通過對成都地區外國人的語言態度進行調查,了解他們的語言態度情況,提出如何從加強語言態度的措施上,促進漢語學習以及中華文化學習的有效方法。

關鍵詞:語言態度;漢語學習;文化

語言態度的研究最早始于20世紀60年代,美國心理學家華萊士及其同仁首創Matched guise technique(配對變語技術),利用語言和方言的變體,誘導出某個社會集團成員對另一個社會集團成員所持的偏見或是傾向性的看法。語言態度是態度的一個類別,是人們對語言的認識和評價。語言態度對人們的語言學習、語言選擇、語言使用起著重要的作用。成都地區作為西南地區的政治、經濟、文化中心,近年來到蓉學習、工作、定居的人越來越多。截止2016年10月,在蓉停留的境外人員超過63萬,這些外國人來到成都,不可避免的會使用本地語言和中國人交流,接觸到西南地區的地域文化。本文對成都地區外國人的語言態度進行調查并分析,基于分析結果提出相關的漢語教學建議,幫助外國人更好地學習漢語和了解中國文化。

一、語言態度內涵

王遠新《語言調查中的語言態度問題》定義語言態度為:“在雙語和多語(包括雙方言和多方言)社會中,由于社會或民族認同、情感、目的和動機、行為傾向等因素的影響,人們會對一種語言或文字的社會價值形成一定的認識或做出一定的評價,這種認識和評價通常稱為語言態度。語言態度屬于語言的社會心理范疇,在人們的語言生活中起著十分重要的作用,并對語言人的語言人的語言能力和語言行為產生深刻的影響。”[1]

陳松岑(1991)把語言態度進行了分類,從感情與理智、個人與社會、上加和下加等不同的角度進行了區分。“感情方面的語言態度,指的是說話人或聽話人在說到或聽到某種語言時,在情緒、感情上的反應,它常常是十分自然甚至不自覺、下意識地出現的。理智方面的語言態度,指的是說話人或聽話人對特定語言的實用價值和社會地位的理性評價”[2]。

二、成都地區外國人語言態度調查過程

(一)調查對象

在調查過程中,不指定具體調查地點和調查人群,只限定調查的對象為成都地區的來華外國人,來成都工作的商務人士,來成都學習的學生,來成都短期旅游或長期停留、定居的外國人都是問卷發放的對象。最后通過線上電子問卷和線下紙質問卷的調查,共96人參與此次調查,把這96人全部作為分析對象。

(二)調查方法

文獻研究:查閱中國知網、萬方數據知識服務平臺、百度學術、中國優秀碩博論文網、中國期刊網等,對相關文獻資料進行搜集、整理和分析。

問卷調查法;在查閱了大量文獻資料的基礎上,針對調查研究的目的進行調查問卷的設計、發放、回收、整理和分析。

(三)調查(問卷)內容

本文的目的是探索成都地區來華外國人對漢語的語言態度,分別設計了三個方面的內容:對漢語本身的態度、對使用漢語的語言集團的態度,對中國文化的態度,共設計了9個問題。在設計對中國文化的態度時,為了具體了解他們對中國文化的哪些方面感興趣,設置了22項與中華文化有關的內容,要求選擇最感興趣的三項。同時設計了一道開放型的題目,說說他們對漢語的想法。

三、語言態度調查結果分析

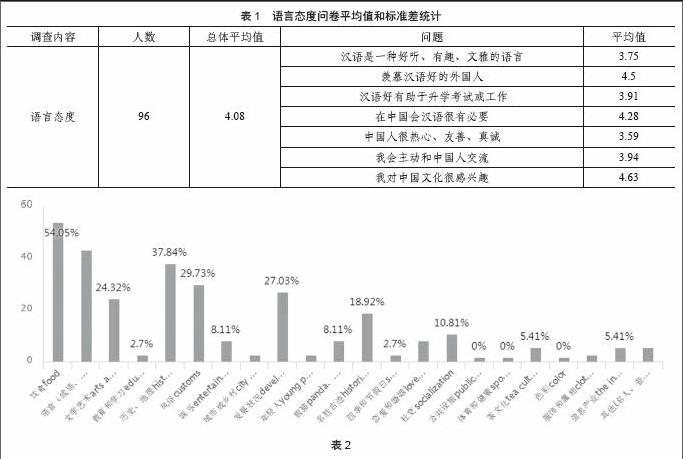

在設計問卷時,有7個問題采用Likert五度量表的計分方式,按“完全不同意totally disagree”1分,“不太同意disagree”2分,“不確定uncertain”3分,“ 比較同意 agree”4分,“非常同意 totally agree”5分來記錄得分情況。通過問卷獲得數據后,將所有的問卷數據錄入到Excel計算平均值和標準差,計算結果見表1:

樣本的平均值能反映調查對象回答問題的大致趨向。根據Likert五點量表,取中間點3作為參照值,若數據結果的平均值超過3.5或以上,則表明該語言態度較好,本次語言態度調查的總體平均值為4.08,則表明成都地區來華外國人對待漢語的態度總體上來說是比較認同的。從表1中,可以得知成都地區外國人對待漢語的語言態度各分項的得分情況,其中,“漢語是一種好聽、有趣、文雅的語言”“羨慕漢語好的外國人”是外國人從情感方面對漢語本身的評價,從最后的得分情況來看,分別為“3.75”和“4.5”,表明成都地區的外國人對漢語這種語言是比較喜歡的。“漢語好有助于升學考試或工作”“在中國會漢語很有必要”是外國人對漢語的實用價值和主要功能進行的評價,對漢語進行理智的評價,雖然這種評價是主觀的,但是實際上,這種評價不能不受社會輿論的影響,對漢語實用價值的評價主要是評價這種語言在使用中的功能,這兩項的得分分別為“3.91”和“4.28”,“漢語好有助于升學或工作”的得分處于中等偏上的水平,在查看問卷時發現,亞洲國家,泰國、韓國、印尼、印度等國家的外國人這道題的得分比較高,而歐美國家的外國人對語言有助于升學或找工作則和亞洲國家的外國人的認識不一樣;但他們都普遍認為在中國會漢語比較重要,在日常生活中或中國人交流會漢語會更加便利。“中國人很熱心、友善、真誠”“我會主動和中國人交流”是他們對使用這種語言的語言集團進行的評價,“中國人很熱心、友善、真誠”的得分為3.59,處于中等水平,這與筆者在問卷調查之前的設想有點出入,同時與沈依青提出的,“對語言的評價是建立在社會和文化價值基礎之上的,實際上這是對某一語言集團而不是語言本身的評價”[3]不相符,對語言本身的態度不一定會和對操該語言團體的態度一致。“我會主動和中國人交流”這道題的得分為3.94,處于中上水平,在想學好漢語的強烈愿望驅使下,把和中國人交流作為提高漢語水平的一種學習方式。“我對中國文化很感興趣”是本次問卷調查中得分最高的題目,為4.63,表明外國人普遍都有了解中國文化的想法,在學習一門語言的同時,還想知道這門語言所承載的文化內涵。endprint

為知道外國人最想了解的文化項目,設計了問題“選出你最感興趣的三項文化內容”,最后的統計結果如表2:

調查結果顯示,成都地區的外國人最感興趣的三項文化內容分別是:飲食、語言(成語和方言)、歷史和地理,這三項內容或與他們的生活相關,或是他們在中國需要使用的語言工具,同時中國歷史悠久且地域廣大,了解中國需要從了解中國的過去開始。

四、語言態度對漢語教育的啟示

(一)激發學生學習漢語的動機

Lambert和Gardner從社會語言學視角出發,提出將學習動機分為融入型動機和工具型動機兩種,融入型動機是出于情感上的需要,工具型動機是出于實際利益的需要。從以上調查結果顯示,外國人從情感上對漢語是認同的,因此,在教學中要培養學生對漢語的感情,讓學生自發地去學習第二語言,利用學生的融入型動機,激發他們的語言學習興趣。同時也要注意學生的工具型動機,讓學生充分認識到學習漢語的益處和給他們生活或工作帶來的便利。

(二)利用語言交流的環境

語言環境對語言學習的重要性不言而喻,語言學習絕不是課堂語言環境下的幾十分鐘就足夠的,要有效利用課外語言環境,鼓勵語言學習學生在廣闊的漢語語言環境中使用漢語與社會成員進行交際,掌握真正的交際語言。

(三)文化貫穿整個語言學習過程

學習一門外語,不僅要掌握這種語言的語音、文字、語法、詞匯等基本要素,還“應注意挖掘語言背后的文化內涵”[4](趙金銘,2008),理解中國人的思考方式、行為方式和價值觀,等等,以避免在交流時出現不必要的誤會;同時,從以上調查結果可以得出,外國人普遍對中國文化很感興趣,因此在教學語言時可以選取外國人感興趣的文化內容,融合他們現在所在地域的文化特色,讓他們在掌握語言的同時,了解中國、中國人以及中國人的生活。

參考文獻:

[1]王遠新.語言調查中的語言態度問題[C].教育部語言文字應用研究所會議論文集,1998.

[2]陳松岑.新加坡華人的語言態度及其對語言能力和語言使用的影響[J].語言教學與研究,1999(01).

[3]沈依青.語言態度初探[J].清華大學學報(哲學社會科學版),1997(02).

[4]趙金銘.對外漢語教學概論[M].商務印書館,2004(7).endprint