歡起劇社的正能量

吳佳

文化之功,猶如滴水穿石。只有基層文化活起來,百姓精神才能富起來。如何使公共文化服務和產品接地氣、貼群眾,讓當地居民有更多的文化獲得感和幸福感,是青島市市南區一直研究的課題。

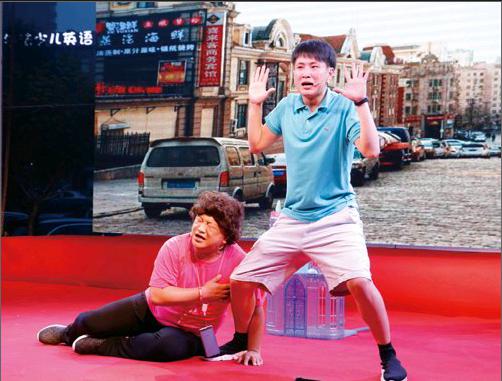

“我們思來想去,小品是最方便表達、最容易被接受的形式。”市南區文化館館長董婷說。一個由市南區文化館組建的公益性群眾化團隊——歡起劇社應運而生,把“群眾演、群眾看、群眾樂”的文化舞臺搭到群眾家門口。

“歡起”這個詞原本是青島方言,形容人開心、高興。這個烙著青島人情感印記的“歡起劇社”,聚集了來自各行各業的成員。有剛踏入社會的大學生、有海歸自由職業者,還有廣播電臺的主持人和話劇院演員。他們利用自己的業余時間去社區采風,進行創作并在作品成型后又反復修改打磨。

從2015年春天開始,歡起劇社每年的“脫口秀+音樂小品晚會”設定一個主題。例如“社區那些事兒”“愛情你在哪”“有話好好說”。每個專題都會圍繞民生話題,結合當下熱點,用詼諧幽默的方式,講述老百姓自己那些事兒。在文藝創作生產的過程中,不斷創新,堅持思想性、藝術性相統一,在探索中突破超越,在融合中出新出彩。

以小品《我們結婚吧》為例,用滴滴司機與賣炸雞的姑娘之間的愛情證明,艱苦創業的年輕人也有追求幸福的權利。小品《吃飯吧,爸爸》則體現了兩代人之間的摩擦與煩惱,讓人們在歡笑之余共同跨越兩代人之間的“鴻溝”。

“好看!愛看!還想看!”家住漳州二路的居民劉浩說出了社區觀眾們對“歡起劇社”的追捧。青島方言、市區的地名這類詞語讓觀眾感到無比親切。小品中的本土文化和百姓生活使其更加符合時代進步潮流,更好地引領社會風尚。“歡起劇社”的小品歌舞晚會已公益演出30余場,進社區的每場演出幾乎都是座無虛席,異常火爆。

群眾既是公共文化服務的對象,也是公共文化服務的主體。市南區將群眾作為公共文化服務創新的著力點,創新公共文化服務供給方式,調動一切可用資源和社會各方面的積極性,提供更加豐富的文化產品和文化服務。

作為一個群文活動的策劃團隊,“歡起劇社”用創新的形式不斷拓展群眾文化舞臺的邊界。先后在青島地標建筑組織了20多次各類“快閃”微演藝。在棧橋的“拉丁舞快閃”、在老青島火車站候車大廳演繹了“家”的詩篇和歌曲……這些活動都以青島為背景,融入本土創作表演元素,再加上新媒體網絡的傳播,“歡起大本營”快閃活動網絡點擊量超過50萬人次。該項目也因很好地展示了城市形象、宣傳了城市文化,成為青島市首批文化精品扶持項目。

作為市南區文化建設平臺之一,“歡起劇社”切實關注群眾需要,創造出一系列有“市南”特色、有“歡起”新意、有“正能量”內容的優質公共文化服務產品,把群眾的“需”與政府的“送”匹配起來,切實將時尚文化“送”到基層。

文化是每一個國家、地區和城市的生命和靈魂。有了足夠的文化支撐,才能形成其可持續競爭力。市南區通過項目帶動升級的形式,打造多元互動的群文格局。除了“歡起劇社”外,還建設了社區文化館、社區音樂廳、露天劇場、琴島音樂之聲等一批品牌項目建設,致力于滿足居民群眾多元化,個性化的精神文化需求,讓群眾充分共享文藝繁榮發展的豐碩成果。endprint