基于公眾視角的中小化工企業環境風險研究

陳春賜,賀桂珍,*,呂永龍

1. 中國科學院生態環境研究中心城市與區域生態國家重點實驗室,北京 100085 2. 中國科學院大學, 北京 101407

中小企業(Small and Medium Enterprises,SMEs),包括中型、小型、微型3種類型,是與所處行業的大企業相比在人員規模、營業收入與資產總額方面都比較小的經濟單位(工信部聯企業〔2011〕300號)。20世紀80年代在“輕工業六優先”的政策激勵下,我國的中小型化工企業(當時稱鄉鎮企業)遍地開花,進入20世紀90年代,政府對污染嚴重的中小企業進行了集中整治,2002年國家出臺《中華人民共和國中小企業促進法》促進了中小企業的發展。受2008年國際金融危機影響,我國大量中小企業破產倒閉,2009年國務院出臺《國務院關于進一步促進中小企業發展的若干意見》(國發﹝2009﹞36號)來促進中小企業的健康持續發展。目前,我國工業企業中99%是中小型企業[1],其中,我國農村地區的中小型化工企業數占99%[2],中小型化工企業在增加就業、促進經濟增長、科技創新與社會和諧穩定等方面發揮了重要作用。但中小型化工企業布局分散、工藝裝備和環保設施落后,仍以粗放發展為主,這不僅導致了嚴重的環境污染問題,也對周邊居民健康造成嚴重威脅,地方為其發展付出巨大的環境代價[3-4]。然而,中小型化工企業并不像大型企業那樣更易受到政府的監管和國內外媒體關注,也沒有大型化工企業的生產技術和環境保護意識,加上當地政府傾向與其形成“雙贏”關系來促進經濟發展,所以中小型化工企業帶來的環境風險已成為影響地方可持續發展的重要隱患[5]。隨著公眾環境意識的不斷增強,中小化工企業越來越受到其附近居民和社會的關注。了解公眾對中小型化工企業的風險認知情況及影響因素,有利于政府和企業的環境管理和政策制定,因此,公眾的風險認知研究也就在環境管理中變得越來越重要。

風險認知指的是“個體對外界客觀風險的感受、經驗和認知”[6],風險認知影響著公眾的行為,反映了公眾對風險事件變化的心理狀況[7]。公眾的風險認知主觀感性,受到個體特征和社會經濟等因素影響[8-9]。而且公眾的風險認知形成過程復雜,這往往導致認知的偏差,公眾有時會認為事件的風險比事實展現出的更大[10]。公眾會認為中小化工企業帶來環境風險高,并質疑政府和企業的環境管理措施不完善,為避免風險事件隨社會放大效應造成嚴重后果,政府、企業應及時與公眾進行有效的風險溝通。但是,公眾如何看待中小化工造成的環境風險、企業與政府的環境管理和污染改善策略如何,目前國內還鮮有深入研究。本文基于河北省X縣化工廠周邊居民問卷調查,旨在了解公眾對當地化工廠環境風險及管理的認知狀況,分析影響公眾環境風險認知的主要因素,以期為我國農村中小企業化工環境風險管理提供支持。

1 數據與方法(Data and methods)

1.1 調查地概況

本研究選擇河北省X縣作為調查地點(據項目要求,此處隱去具體縣名和企業名稱),X縣位于河北省張家口市西南方向,距北京180 km,人口約為22萬人。X縣KD公司的前身是始建于1989年的縣級國有農藥廠,2002年成為民營股份制化工公司,現有3個生產基地和一個進出口公司,專門生產殺蟲劑、殺菌劑、除草劑等,其90%以上的產品銷往國內外大型跨國公司。KD公司是當地的四大支柱型產業之一,2011年其工業產值占全縣的14%。KD公司在附近的村子雇傭了大約900名工人。

1.2 數據收集與分析

采用問卷調查的形式來了解公眾對當地中小型化工企業的風險認識情況。問卷分為四部分:第一部分是受訪者基本信息;第二部分是受訪者對周邊工廠的認知和環境價值觀;第三部分是受訪者對周邊化工廠的風險知覺;第四部分是受訪者對工廠環境管理和污染改善的建議。

問卷調查對象分布在KD公司廠區和周邊的吳家堡、小屯堡、郭磊莊、朱尾莊、杏園莊、水莊屯6個村子。2012年5月進行面對面隨機發放550份問卷,共獲得有效問卷512份,有效樣本占93.1%。采用SPSS 17.0軟件(SPSS Inc.)對收集到的數據進行描述性分析和相關分析,用Spearman相關分析來分析影響公眾認知的影響因子。

2 結果(Results)

2.1 受訪者的基本信息

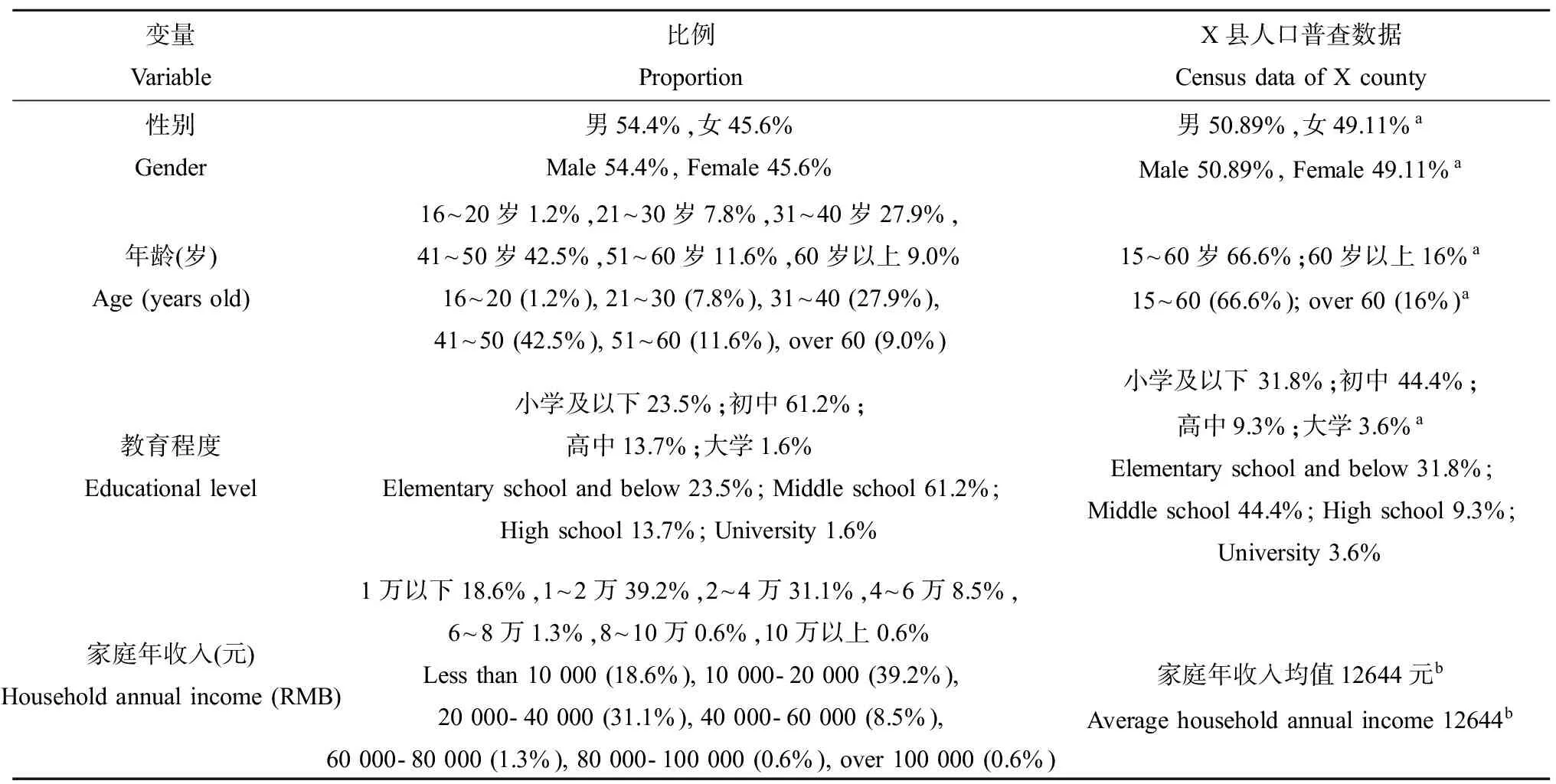

受訪者的社會經濟特征如表1所示。與X縣人口普查的數據比較,本次調查時獲得的樣本的性別比例與總體分布接近,年齡分布更集中,受教育程度與X縣整體相近,比較符合X縣人口特征。此外,受訪者家庭年收入多在6萬元以下,有61.1%的受訪者居住時間在20年以上,20.5%的受訪者在其中的一個農藥廠工作。受訪者的職業主要是:務農(63.7%)、打工(16.1%)與個體戶(9.0%),來自其他職業的極少。

2.2 受訪者的環境風險認知和態度

2.2.1 受訪者對周圍化工廠的認知

受訪者對周圍化工廠數量不了解,僅有10.9%的受訪者知道確切數量。超過70%的受訪者知道這些化工廠規模屬于中小型,但77.1%的受訪者并不知道工廠具體生產工藝和產品。這說明受訪者對化工廠的基本信息并不了解,可能原因是當地化工企業并沒有將工廠的基本信息告知公眾。超過60%受訪者提到過附近化工廠發生過爆炸、失火、泄露等事故,在這其中的絕大多數(87.9%)受訪者認為這些事故導致了環境污染。這些化工企業向周圍環境排放了大量有毒廢水、固廢,造成嚴重的環境風險,67%的受訪者認為在化工廠建設之前當地的環境質量很好,而現在認為環境質量良好的比例僅為1%,說明大多數受訪者認為環境質量變差,變差的主要原因是周邊化工企業的污染。

2.2.2 受訪者的環境價值觀

表1 受訪者社會經濟特征分布Table 1 Socio-economic characteristics of the respondents

注:a基于X縣2010年第六次全國人口普查數據計算得出,b基于農村家庭人數與人均收入計算得出。

Note:aData obtained from the sixth National Census in 2010,bData based on the calculation of family members and per capita income in rural areas.

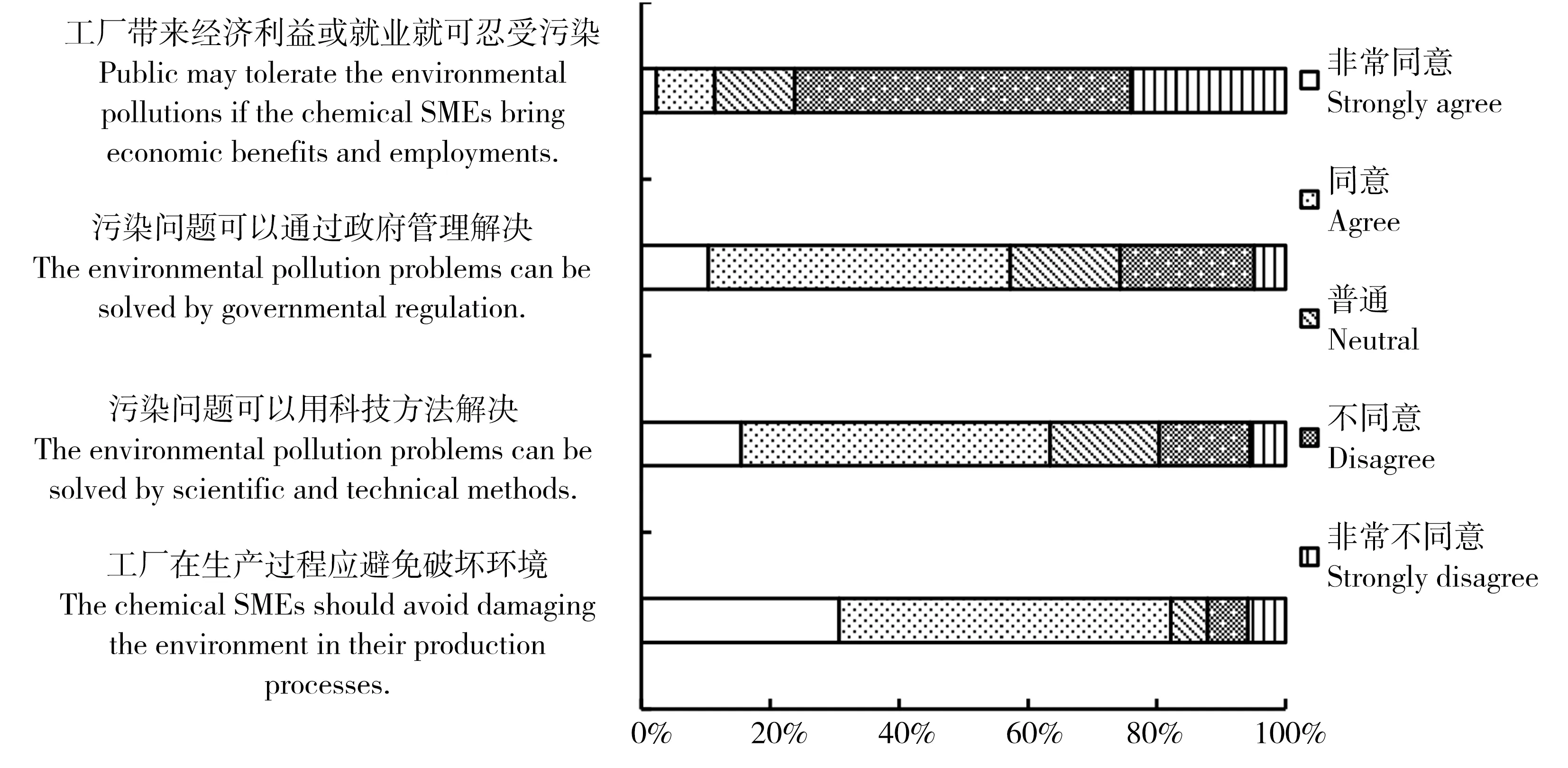

用里克特式量表(1~5表示,1代表非常同意,5代表非常不同意)對受訪者環境價值觀進行了度量,結果如圖1所示。受訪者認為污染問題可以用科技方法和政府管理解決的均值分別為2.46、2.63,超過半數的人同意通過政府管理和科學方法解決環境問題,說明受訪者傾向于科技和管理解決的方法。受訪者認為化工廠運行應避免破壞環境和化工廠帶來利益就會忍受污染的均值分別為2.05、3.86,超過80%的受訪者同意化工廠企業在生產過程中避免污染破壞環境,對于周圍化工廠能帶來經濟利益或就業機會就會忍受污染的問題,超過70%受訪者選擇了不同意。這說明受訪者雖然傾向認為污染問題能通過政府管理和科技的方法解決,工廠運行能帶來利益,但仍不同意忍受污染,所以當地政府和化工企業在進行環境風險管理時,并不能簡單地給予周圍居民經濟補償或提供就業來解決居民關心的環境污染問題,政府、企業應該與公眾進行溝通協商來解決環境污染帶來的問題。

2.2.3 受訪者對周圍化工廠的環境風險知覺

圖1 受訪者對當地中小化工廠的環境價值觀Fig. 1 Environmental values of the respondents towards the chemical small and medium enterprises (SMEs) Note: The question is “To what extent do you agree or disagree with this opinion?”.

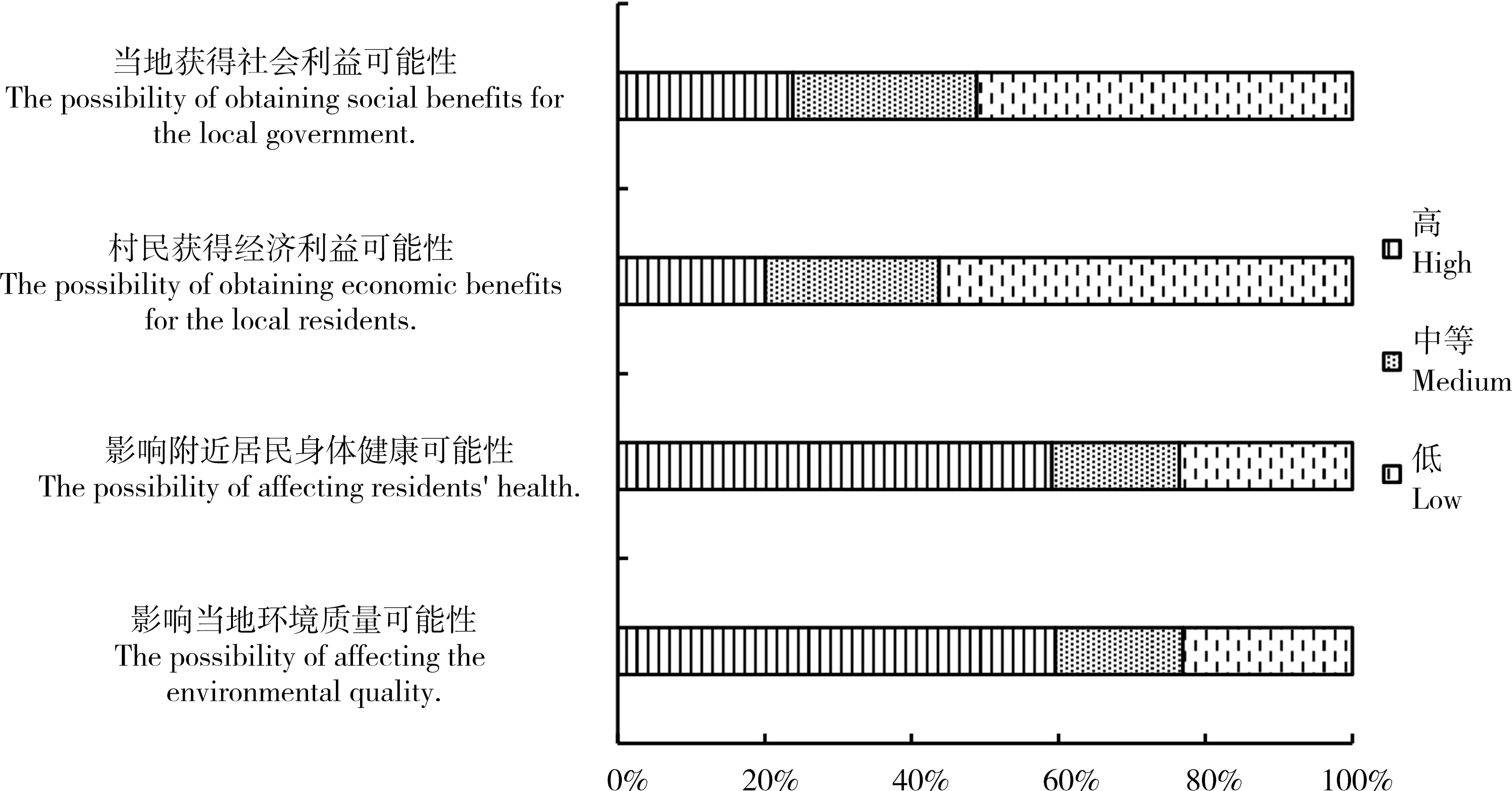

圖2 受訪者對鄰近化工廠運行時帶來的風險與利益認知情況Fig. 2 The respondents' perceptions of risks and benefits from the chemical SMEs

詢問受訪者對“您認為鄰近工廠運行影響當地環境質量的可能性有多大?您認為鄰近工廠運行,影響附近居民身體健康的可能性有多大?您認為鄰近工廠的運行,當地村民獲得經濟利益的可能性有多大?您認為鄰近的工廠給當地帶來的社會利益(如就業機會)的機會有多大?”的看法。定義風險知覺的可能性范圍從0%到100%,用1~11表示,其中1代表0%,2代表10%,依次類推,11代表100%。為了說明受訪者對風險知覺可能性的高低,界定0%~30%之間為低,40%~60%之間為中等,70%~100%之間為高。結果表明,只有23.1%的受訪者認為工廠運行影響周圍環境質量可能性為低(小于50%的只有25.2%),認為影響周圍環境質量可能性高的則有53.1%(圖2)。23.5%的受訪者認為工廠運行影響健康可能性低,相反地,認為工廠運行影響健康可能性高的受訪者則占了59.1%。認為能給村民帶來經濟利益和社會利益可能性高的受訪者僅占20.2%和23.9%,而認為能給村民帶來利益可能性低的則占56.3%和51.1%。受訪者對工廠運行時影響環境質量和居民身體健康的回答均值為7.68和7.70,對工廠給當地帶來的社會利益和經濟利益的回答均值則只有4.30和4.89。這說明受訪者認為工廠運行帶來的風險遠遠高于工廠帶來的利益。

對于“您認為鄰近工廠運行中下列污染對身體健康產生危害程度有多高”的認知狀況,用1~3分別表示危害程度高、中等、低。受訪者認為生產生活密切相關的污染種類身體健康危害程度高,認為空氣污染、水質污染、土壤污染、農作物污染危害程度高的比例分別占62.9%、44.9%、53.9%、51.0%。受訪者對有毒化學品污染的危害狀況認知不足,只有30.2%認為其危害程度高,還有27.0%的受訪者不知道其危害程度。對于噪音污染,超半數(57.1%)的受訪者認為危害程度低。此外,受訪者表示在實際生活中遇到空氣污染、土壤污染、農作物污染的次數非常多。Spearman相關分析表明受訪者經歷污染次數越多,會認為這些污染的危害程度越高,兩者具有顯著相關關系(P<0.000),說明受訪者的生活經歷是影響其認知的因素之一。所以受訪者中只有約三分之一放心當地的地下水和糧食、蔬菜,這反映了受訪者對周圍環境質量的擔心,也反映了受訪者認為化工廠帶來的風險高于利益的原因。

2.2.4 受訪者對化工廠環境管理和污染改善策略建議

對附近化工廠的環境管理情況,只有11%左右的受訪者表示了解,絕大部分受訪者對當地化工廠企業的環境管理知之甚少。而且,超過90%的居民對當地環保局對化工廠企業的監督運行情況也不了解。可見受訪者對當地環境管理的知情權并沒有被保障。由于民眾對企業、政府的環境管理運行不了解,所以由化工企業帶來的環境問題引發了很多村民的上訪、投訴,約70%的受訪者表示周圍村民曾因為環境問題上訪、投訴過。因為靠農作物收成為生的農民占了大多數,所以在村民投訴中反映次數最多的是農作物死亡、減產問題(45%),接下來依次是空氣污染、水污染、土壤污染,而垃圾污染是被投訴最少的。在解決反映問題的方式上,根據受訪者的回答主要有以下幾種:37.1%進行了經濟賠償;18.2%被政府告知馬上解決,可是最終也無人管理;協商解決的僅占6.1%;還有32.2%的受訪者未回答。可見,在環境問題的解決方法上環保部門和企業采取的主要方式是經濟賠償,而且解決方案并沒有滿足大部分村民的要求。

此外,受訪者認為對非法排放工廠堅決關閉、將工廠遷至工業區或搬至他處、嚴格執行標準并加強監督管理是避免污染問題上政府最重要的做法。此次調查顯示,在回答“當地政府、企業、村民就工廠環境污染問題能在一起討論,達成三方都能接受方案”這個問題時,只有17.6%認為有三方溝通。49.2%的受訪者作為村民代表愿意與政府、企業就環境問題進行協商,不愿意的僅占21.8%。從受訪者愿不愿意作為代表來就環境問題協商來看,公眾愿意與政府、企業進行溝通,從而來協商解決環境污染問題,但是當地政府和企業在與公眾的溝通交流上做的遠遠不夠,所以應加強政府、企業與公眾的風險溝通。而對于公眾的付費意愿問題“如果當地政府計劃要實施一項環境與健康改善政策,以提升您居住環境質量與改善污染對您身體健康的影響,但您可能要支付一些費用,請問您支持的程度”,受訪者同意與不同意的比例分別為35.1%和31.0%,受訪者的付費意愿并不強烈,政府在制定付費政策來治理環境時,應考慮這個因素。

2.3 影響公眾風險認知的因素

公眾的個體特征、知識經驗對事件發生時的風險溝通成效、風險期望值等都會影響公眾對風險的認知狀況[11]。本文主要通過受訪者的性別、年齡等個體特征,受訪者的職業、受教育程度等社會背景特征和受訪者的生活經歷與受訪者的風險知覺和價值觀的Spearman相關性來探討風險認知的影響因素。

2.3.1 受訪者社會經濟特征的影響

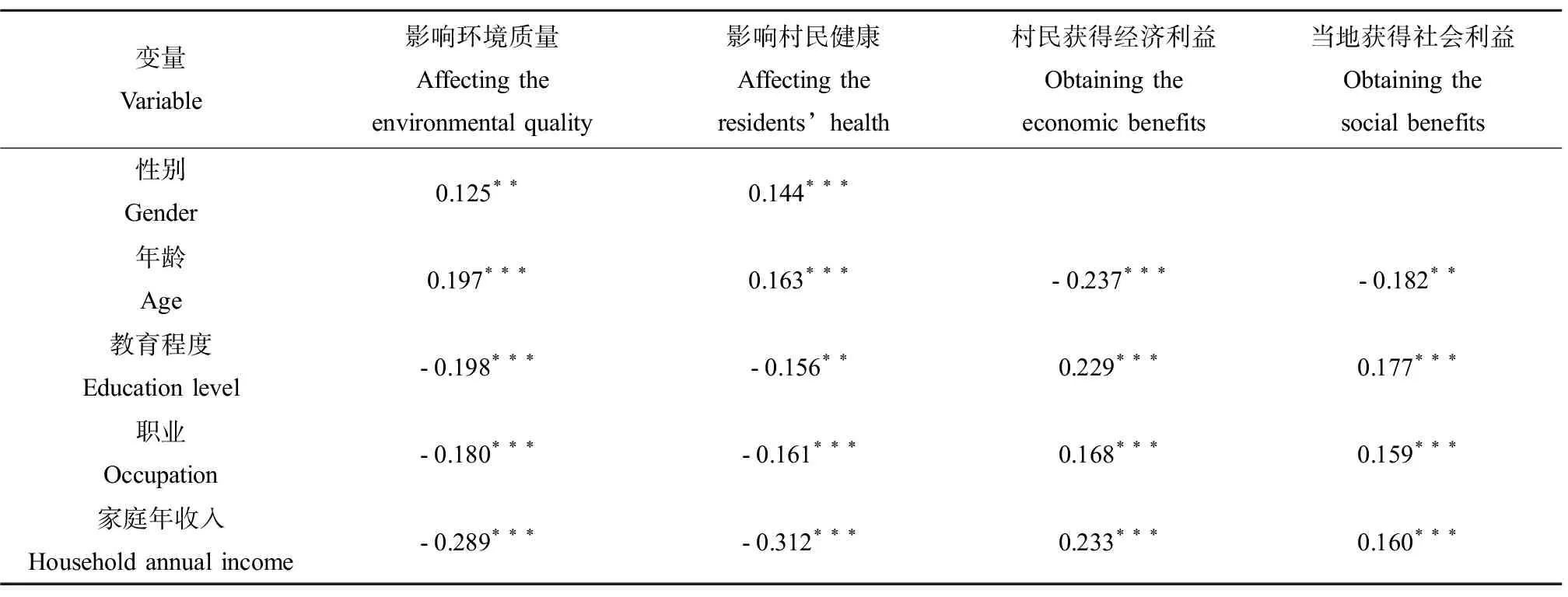

風險認知的研究發現,受訪者的社會經濟特征,如性別、收入、教育程度等都會對其認知造成影響[12],本研究結果如表2和3所示。受訪者中男性認為工廠運行時影響環境質量、影響村民健康可能性高的比例分別為54.5%和43.1%,而在女性中這一比例分別是65.4%和66.1%,女性比男性表現出更強的敏感性,這與洪大用等[13]的研究結果,在環境保護上男性比女性有更高的敏感性并不一致。可能的解釋是不同社會背景下,性別對特定問題的影響并不相同。受訪者的年齡越大,認為工廠影響環境質量和居民身體健康可能性越大,越同意這些問題可以通過管理方法和技術方法解決,認為工廠帶來的利益的可能性越低。

教育與提高環境風險意識有關[14],公眾接受教育的水平影響著他們對待風險事件理性程度,所以教育程度是一個影響公眾風險認知的重要因素,此次調查分析的結果是,教育程度對該問題的風險認知有顯著的負相關作用(P<0.01),說明受訪者中受教育水平越低,其認為工廠運行帶來的風險越高,可能的原因是低水平教育的受訪者對環境風險趨向主觀認知,并且沒有條件規避風險,因而會認為工廠帶來更多的風險而非利益。受訪者的職業不同,其風險知覺和價值觀也有不同。尤其是在KD化工企業上班與否,對化工廠帶來的利益和威脅的認知有很大影響。不在化工企業上班的受訪者比在化工企業上班的認為化工廠帶來的健康風險更大(P< 0.001),帶來利益可能性小(P< 0.001)。此外家庭年收入也是影響因素之一,高收入家庭有較好的經濟條件,可以住在離工廠比較遠的城鎮,有物質條件抵御風險,因此家庭年收入較高的受訪者認為工廠會帶來更多的利益并非風險,更加同意環境污染問題能通過管理和科技方法解決。

表2 受訪者社會經濟特征與風險知覺的Spearman相關分析Table 2 Spearman correlation analyses between the respondents’ socio-economic background and their risk perceptions

注:3種不同的置信水平*P<0.05,**P< 0.01,***P< 0.001。

Note: The confidence levels*P<0.05,**P< 0.01,***P< 0.001.

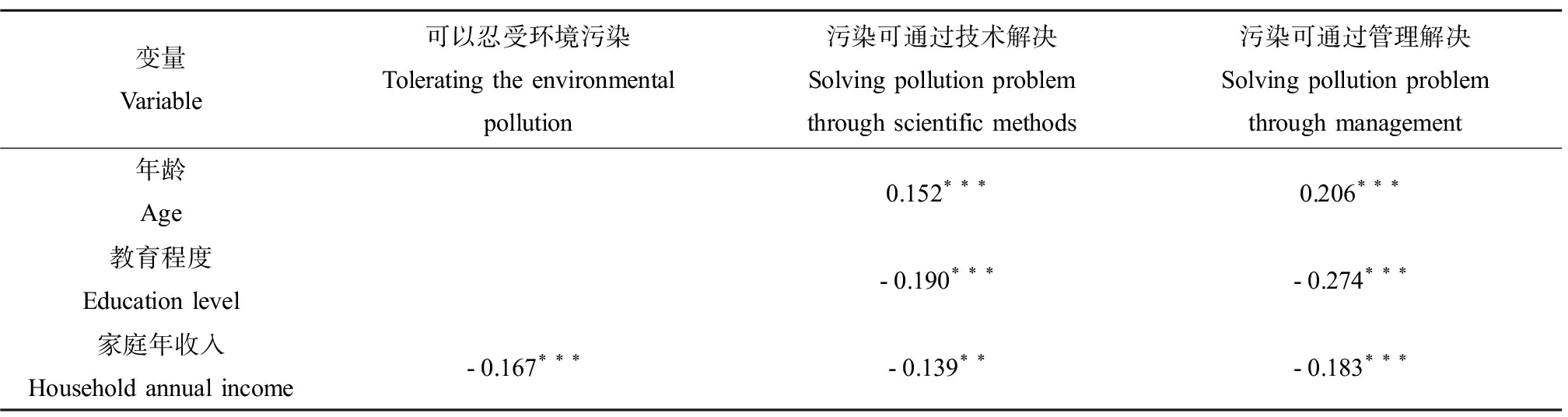

表3 受訪者社會經濟特征與風險價值觀的Spearman相關分析Table 3 Spearman correlation analyses between the respondents’ socio-economic background and their risk values

注:3種不同的置信水平*P<0.05,**P< 0.01,***P< 0.001。

Note: The confidence levels*P<0.05,**P< 0.01,***P< 0.001.

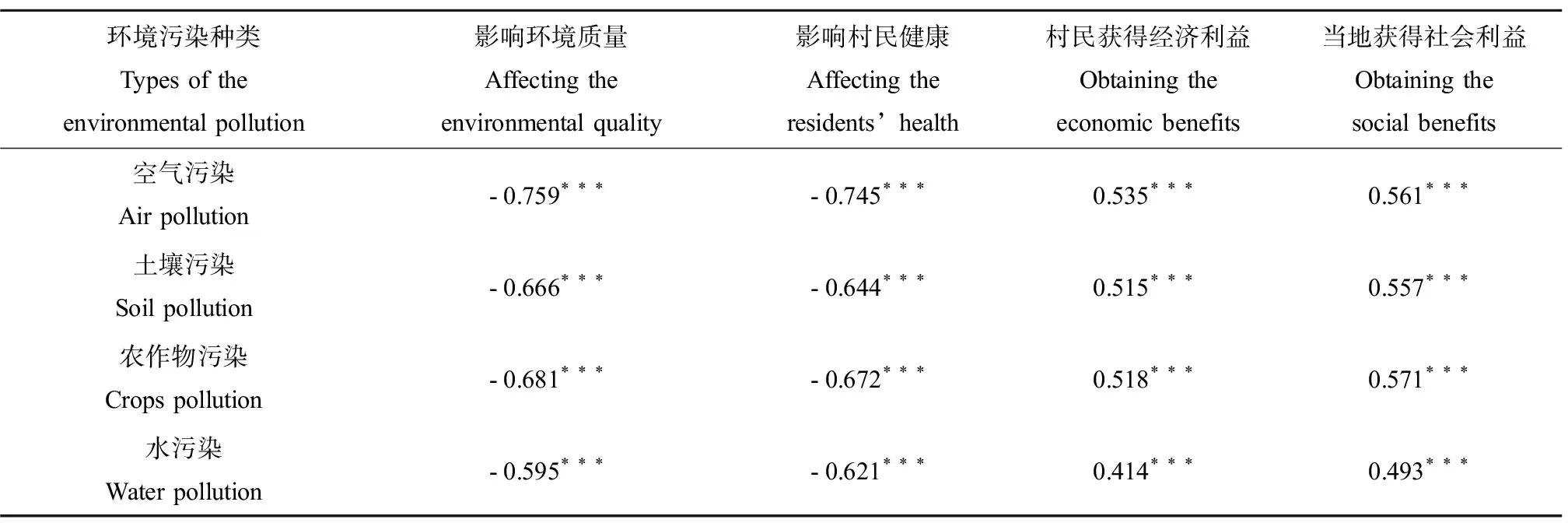

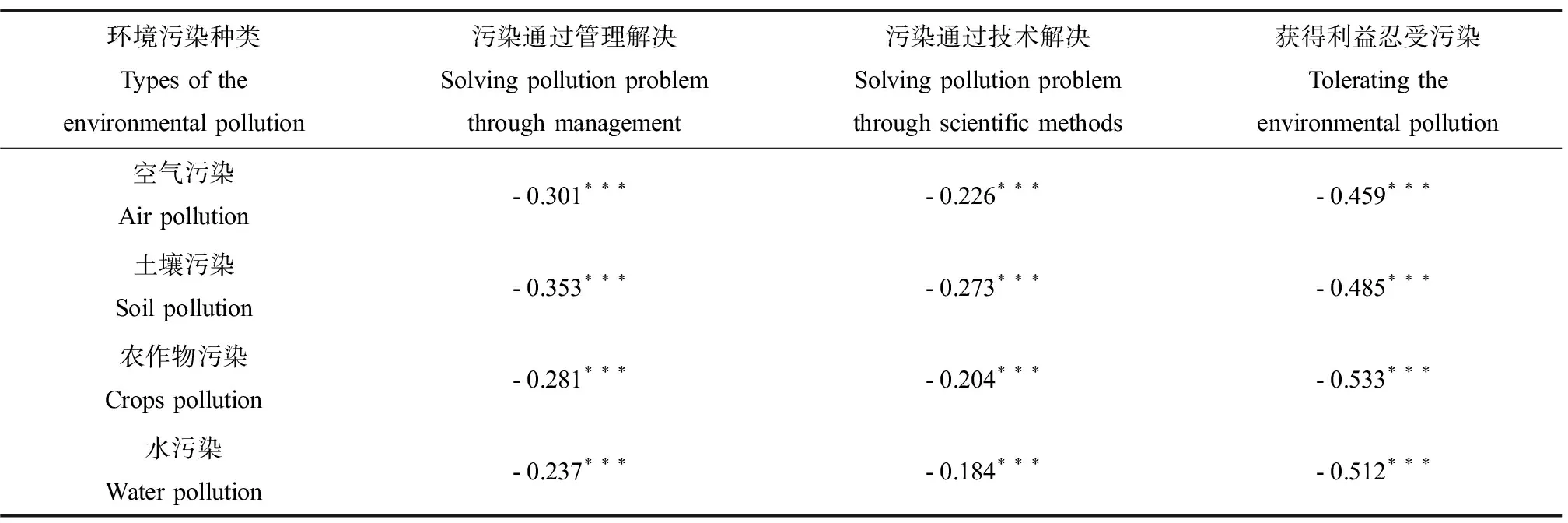

2.3.2 受訪者生活經歷的影響

受訪者的生活經驗中經歷污染的次數是影響風險認知的因素之一,以受訪者最關注的空氣污染、土壤污染、農作物污染和水污染經歷次數(1~4代表非常多到沒有)與受訪者風險知覺和價值觀的相關分析(表4和5)。Spearman相關分析結果顯示:受訪者經歷污染次數越少,認為化工廠對周圍環境和居民健康的影響可能性越小,化工廠帶來的利益更大,更加同意環境問題可以通過管理和科技方法解決;相反受訪者經歷污染次數多則會認為化工廠影響周圍環境和居民健康的可能性大,帶來的利益可能性小,更不同意環境問題可以通過科技和管理的方法解決,越不同意為獲得利益而忍受污染。

3 討論(Discussion)

3.1 政府、企業環境信息的及時發布

表4 受訪者經歷污染次數多的污染種類與風險知覺的Spearman相關分析Table 4 Spearman correlation analyses between different types of pollution that the respondents suffered many times and the respondents’ risk perceptions

注:3種不同的置信水平*P<0.05,**P< 0.01,***P< 0.001。

Note: The confidence levels*P<0.05,**P< 0.01,***P< 0.001.

表5 受訪者經歷污染次數多的污染種類與風險價值觀的Spearman相關分析Table 5 Spearman correlation analyses between different types of pollution that the respondents suffered many times and the respondents’ risk values

注:3種不同的置信水平*P<0.05,**P< 0.01,***P< 0.001。

Note: The confidence levels*P<0.05,**P< 0.01,***P< 0.001.

在我國農村地區,地方政府更愿意推動成立中小型企業,因為這些企業工廠會帶動當地的經濟發展[15]。地方中小型企業為獲得優惠政策,會傾向和政府建立友好關系[16]。政府與企業之間復雜的關系會影響其環境管理措施和效率。本研究表明,公眾對附近工廠環境管理的措施并不了解,對化工廠生產的具體產品、處理廢物過程、排放的有毒化學品廢棄物的危害認識不足,超過90%的居民對當地環保局對化工廠企業的監管不了解,凸顯了目前政府和企業在環境信息發布方面的不足。作為企業社會責任的一部分,中小化工企業應對其生產產品信息和排放的化學品造成的威脅和風險告知周圍居民,以利于公眾采取防范措施。政府環境保護部門一方面應規范和監管企業定期發布相關環境信息,保障公眾的知情權,另一方面,必要時還應對企業污染造成的風險進行評估,并及時向社會和公眾發布信息。

3.2 嚴格執行化工企業排污管理

調查結果表明,當地化工廠在處理廢物時,其廢水排放地點主要是大洋河等河道和地下管道,其廢渣排放地多在填埋場進行處理。化工廠直接排放的廢水廢物給環境帶來了嚴重威脅,公眾認為在工廠建設之后環境質量明顯變差,化工廠造成的污染次數和居民的發病次數也在增加。當公眾遇到多次農作物污染、土壤污染、空氣污染和水污染時,則會認為工廠給當地帶來的風險要遠遠大于帶來的利益。國家對于企業排放已有明確的法規、標準,但在執行過程中存在有法不依和執法不嚴的現象。在農村地區中小型化工企業是環境污染主要的肇事者,鑒于中小化工廠排放造成的環境風險,重要的是落實執行化工企業排污問題管理,嚴格督促中小化工企業污染物的達標排放。按照“誰污染、誰付費”、治污定價政策[17-18]、新《環境保護法》中關于違法排放污染物的企業可以實行按日連續處罰的條款來治理中小化工企業排污問題。一旦發生環境突發事故,對周邊群眾造成健康影響,還需對當地居民進行環境污染賠償。

3.3 政府、企業與公眾的風險溝通機制

Slovic曾提出公共風險事件的“漣漪效應”,即這些風險事件會像石頭投入湖面一樣形成范圍相當廣的效應,其影響因子不僅包括風險事件的性質還包括公眾對風險的認知。公眾對風險事件應對措施復雜而且難以預測[19],這就需要風險溝通。風險溝通可以為政府、企業、專家學者和公眾之間就風險問題的認知差異進行溝通交流,避免激化矛盾,增進相互了解,形成對話關系[20],有效的風險溝通會提高公眾對政府的信任度[21]。調查結果表明公眾關注的污染類型集中在農業生產和生活方面,公眾對污染問題多會采取向政府投訴、上訪(45.6%)和向工廠反映問題(26.2%),而且公眾愿意與政府、企業就環境問題進行溝通。重要的是目前政府、企業和公眾之間的風險溝通缺乏順暢的機制和溝通平臺。為應對化學品的污染狀況,我國制定了許多相關政策[22]。河北省各級環保部門對化工企業KD的監管曾發布過諸多規定[23],但這些信息并未被公眾廣泛知道。未來如何通過促進政府、企業環境信息的發布,落實公眾對政府對企業監管、企業生產和風險管理的知情權,搭建一個溝通交流的平臺,對出現的環境問題達成三方都能接受的方案,避免由環境污染問題造成的社會不穩定,是需要進一步探討的課題。

[1] Zhao J S, Joas R, Abel J, et al. Process safety challenges for SMEs in China [J]. Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 2013, 26(5): 880-886

[2] Duan W, Chen G, Ye Q, et al. The situation of hazardous chemical accidents in China between 2000 and 2006 [J]. Journal of Hazardous Materials, 2011, 186(2): 1498-1494

[3] Zhang L. Ecologizing industrialization in Chinese small towns [D]. Wageningen: Wageningen University Publication, 2002: 2-6

[4] Wang M, Webber M, Finlayson B, et al. Rural industries and water pollution in China [J]. Journal of Environmental Management, 2008, 86(4): 648-659

[5] Guo Z Y, Zheng Z S. Local government, polluting enterprise and environmental pollution: Based on MATLAB software [J]. Journal of Software, 2012, 7(10): 2182-2188

[6] Slovic P. Perception of risk [J]. Science, New Series, 1987, 236(4799): 280-285

[7] 謝曉非, 徐聯倉. 公眾風險認知調查[J]. 心理科學, 2002, 25(6): 723-724

Xie X F, Xu L C. A research on risk perception of the public [J]. Psychological Science, 2002, 25(6): 723-724 (in Chinese)

[8] 李紅峰. 風險認知研究方法評述[J]. 安慶師范學院學報: 社會科學版, 2008, 27(1): 18-22

Li H F. A review of approaches to research on risk perception [J]. Journal of Anqing Teachers College: Social Science Edition, 2008, 27(1): 18-22 (in Chinese)

[9] Piyapong J, Watanabe T. Improving environmental risk management-contamination risks and stakeholders’ perception [J]. Environmental Policy and Law, 2015, 45(6): 294-301

[10] Ropeik D. The perception gap: Recognizing and managing the risks that arise when we get risk wrong [J]. Food and Chemical Toxicology: An International Journal Published for the British Industrial Biological Research Association, 2012, 50(5): 1222-1225

[11] 劉金平, 周廣亞, 黃宏強. 風險認知的結構, 因素及其研究方法[J]. 心理科學, 2006, 29(2): 370-372

Liu J P, Zhou G Y, Huang H Q. A review of research on risk perception [J]. Psychological Science, 2006, 29(2): 370-372 (in Chinese)

[12] Lo A Y. Negative income effect on perception of long-term environmental risk [J]. Ecological Economics, 2014, 107: 51-58

[13] 洪大用, 肖晨陽. 環境關心的性別差異分析[J]. 社會學研究,2007(2): 111-135

Hong D Y, Xiao C Y. Sociological analysis on gender difference of environmental concern [J]. Sociological Studies, 2007(2): 111-135 (in Chinese)

[14] Marcon A, Nguyen G, Rava M, et al. A score for measuring health risk perception in environmental surveys [J]. Science of the Total Environment, 2015, 527-528: 270-278

[15] OECD. Environmental Compliance and Enforcement in China: An Assessment of Current Practices and Ways Forward. Asian Environmental Compliance and Enforcement Network Report. [R]. Paris: OECD, 2006

[16] Wu W, Leung A. Does a micro-macro link exist between managerial value of reciprocity, social capital and firm performance? The case of SMEs in China [J]. Asia Pacific Journal of Management, 2005, 22(4): 445-463

[17] 蔡素蘭. 運用市場機制推進污染治理市場化運營[J]. 當代經濟, 2008(2): 66-67

Cai S L. Using market mechanism to promote market-oriented operation of pollution treatment [J]. Contemporary Economics, 2008(2): 66-67 (in Chinese)

[18] 崔志芳, 孟衛東, 劉金平. 集中治污模式下的中小企業排污定價模型[J]. 工業工程, 2011, 14(4): 28-32

Cui Z F, Meng W D, Liu J P. Pricing model of pollutant emission for small-and-medium-size enterprises under centralized pollution control model [J]. Industrial Engineering Journal, 2011, 14(4): 28-32 (in Chinese)

[19] Moussa?d M, Brighton H, Gaissmaier W. The amplification of risk in experimental diffusion chains [J]. Proceeding of the National Academy of Sciences, 2015, 112(18): 5631-5636

[20] 高旭, 張圣柱, 楊國梁, 等. 風險溝通研究進展綜述[J]. 中國安全生產科學技術, 2011, 7(5): 148-152

Gao X, Zhang S Z, Yang G L, et al. Overview on research status of risk communication [J]. Journal of Safety Science and Technology, 2011, 7(5): 148-152 (in Chinese)

[21] Huang L, Ban J, Sun K, et al. The influence of public perception on risk acceptance of the chemical industry and the assistance for risk communication [J]. Safety Science, 2013, 51(1): 232-240

[22] Liu L X, Zhang B, Bi J, et al. Reforming China’s multi-level environmental governance: Lessons from the 11th Five-Year Plan [J]. Environmental Science & Policy, 2012, 21: 106-111

[23] He G Z, Zhang L, Arthur P J M, et al. Why small and medium chemical companies continue to pose severe environmental risks in rural China [J]. Environmental Pollution, 2014, 185: 158-167