河南省縣域經濟格局探索

錢靜

摘要:促進河南省縣域經濟一體化協同發展必須立足于對現狀的正確認識。對河南省縣域人均地區生產總值進行局部自相關分析。結果發現:至2015年,河南省形成了以隴海、京廣鐵路為軸線形成了高—高型和低—低型兩大趨同俱樂部,縣域經濟發展總體更加極化。

關鍵詞:河南省;縣域經濟;局部自相關

中圖分類號:F127 文獻識別碼:A 文章編號:1001-828X(2018)025-0491-01

引言

河南省是農業和人口大省,經濟比較落后,雖然近年來經濟總量得到很大提升,但人均占有量仍落后于全國大多數省份,且經濟發展水平呈現從西北向東南的梯次差異。河南省區級與市級的經濟差異整體上呈現擴大的趨勢,而縣級經濟差異趨于平緩變動;從空間分布來看,大致呈現核心一外圍的格局,富裕區域主要分布在河南省中部與西北部地區,特別集中在中部地區,而貧困區域主要分布在東部與南部,特別集中在東部區域。

本文擬用空間自相關探索性分析河南省2000-2015年縣域經濟差距格局,提出合理統籌縣域經濟協調發展的政策措施,為促進河南省經濟一體化進程提供參考。

一、數據來源與研究區概況

河南省共有17個地級市,1個省直管市,108個縣(包含縣級市)。18個地級市的市轄區在研究中作為縣級單元進行處理,因此本文研究對象有126個縣域單元。本文主要數據主要來源于《河南統計年鑒》

二、縣域經濟差異的空間關聯

1.總體特征

以縣域為基礎空間單元,利用ArcGIS和GeoDa軟件計算2000-2015年全局Morans I。全局Morans I介于0.216~0.567之間,且Z得分,P值均通過顯著性檢驗,表明2000-2015年河南省縣域單元經濟發展水平一直表現出顯著正相關。

2.局部特征

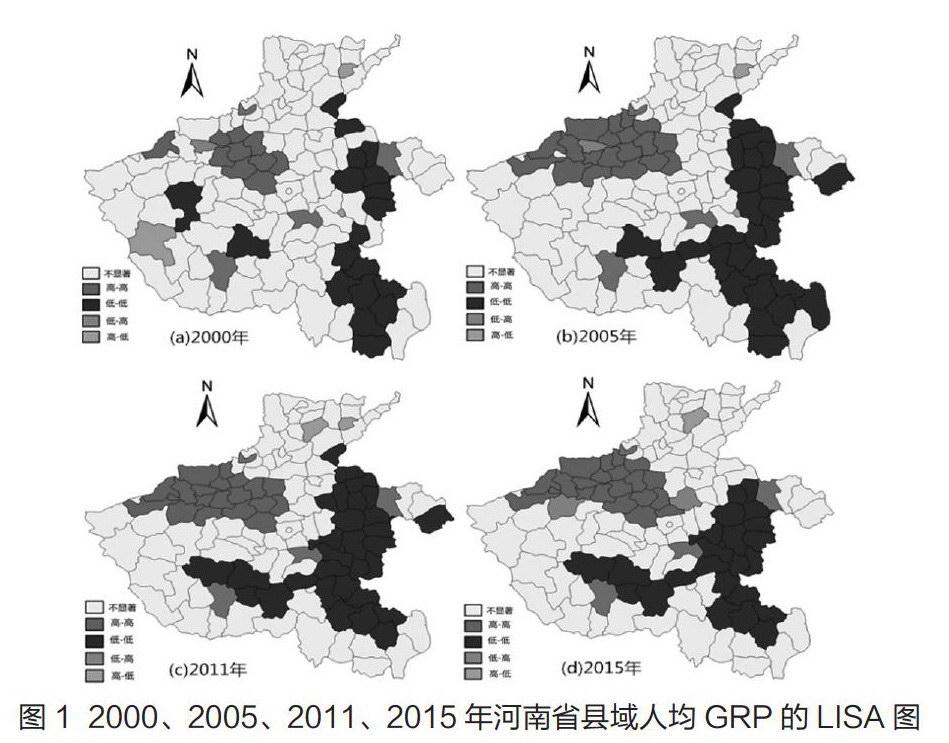

全局Morans I只能從整體上反映縣域經濟的空間集聚或者分散程度,并不能揭示縣域經濟的局部空間異質性。因此,選擇2000、2005、2011、2015年為研究斷面,采用局部空間自相關(LISA)來刻畫河南省縣域發展的空間集聚,進一步探索河南省縣域之間的空間關聯程度(圖1)。

分析圖可知:(1)河南省縣域人均GRP的局部空間集聚特征明顯。(2)通過顯著性檢驗的高-高型縣域集中分布在京廣線以西、隴海線兩側(鄭州、洛陽、焦作及其周邊縣市),隨著時間的推移,數量有增減變化。這表明中原經濟區的經濟實力最強,并且空間集聚特征明顯。(3)與高-高類型相比,低-低集聚變化明顯,增減數量較多。主要分布在京廣線以東、隴海線以南區域。由間隔跳躍分布,向集中連片分布發展。2005年周口市、駐馬店市連片出現低-低型集聚,“Y”型低-低集聚區連片成型;2011年信陽以南低-低型顯著性消失;2015年“Y”型低-低集聚區域明顯減少,表明低-低連片區域縣市的發展水平明顯提升。(4)高-低類型主要是經濟實力強單外圍縣域發展相對落后,形成小型核心—邊緣結構,尤其以濮陽市轄區最為明顯,2000-2005年濮陽市轄區、周口市轄區、淇縣與其周邊縣域一直處于高-低集聚,而且濮陽市轄區的高-低型集聚一直持續到2011年;西峽縣在2005年高-低集聚顯著性消失。(5)自身經濟較低,周圍縣域經濟水平較高的“塌陷區”(低-高型)數量較少。(6)由圖揭示出全省縣域經濟空間格局特征,即以隴海、京廣鐵路為軸線形成了高-高型和低-低型兩大趨同俱樂部。高-高型主要分布在鄭州、焦作、洛陽為中心的豫中偏西北省界邊緣區域,該區域的經濟發達、中心城市輻射帶動效應明顯;低-低型主要分布在京廣線以東的黃淮經濟區和豫西南經濟區,該區域主要以傳統農業為主,工業薄弱,是全省經濟最不發達的地區。

三、結論與討論

本文通過局部自相關分析發現,河南省區域經濟發展水平表現為較強的空間自相關眭,高-高趨同俱樂部主要分布于以鄭州、洛陽、焦作的中原城市群內,中原經濟區作為河南省的經濟增長核,周邊資源進一步向中原經濟區集中。河南省缺少第二個增長核。低-低趨同俱樂部主要分布在京廣線以東的黃淮經濟區和豫西南經濟區連片區域,應重視低-低集聚區內的經濟發展,以駐馬店-周口-漯河為節點,重構黃淮區域的增長核體系,推動河南區域經濟協調發展。大力發展縣域經濟,持續推進產業集聚區、服務業“兩區”建設,圍繞主導產業,大力承接產業轉移,加快發展農產品加工業、勞動密集型產業和特色優勢產業,培育壯大產業集群,激發河南省縣域經濟發展的活力。