黃大年的“萬有引力”

王夢影

【編者按】黃大年是著名地球物理學家、吉林大學教授,他的研究首次推動我國快速移動平臺探測技術裝備研發,攻克技術瓶頸,突破國外技術封鎖。

很多人說他是“純粹的知識分子”,因為他“什么職務也不要,就想為祖國做些事”;也有很多人說他是“另類的科學家”,因為他對待科研只有一句“我沒有敵人,也沒有朋友,只有國家利益”。

2017年1月8日,地球物理學家黃大年終于停下了追趕的腳步。膽管癌手術后的并發癥將他的生命定格在58歲。

自2010年回國以來,這位“千人計劃”科學家一直在向前沖。他那位于吉林大學地質宮507的辦公室墻上貼著12張A4紙拼成的日程表,表上幾乎每個格子都填滿了。沒人知道這張時間表的全貌,這個敦實的中年男人也很少談起。航空重力測量技術可能是這張表格中的重要部分。

據吉林大學地探學院副教授馬國慶介紹,地球的磁場是一張大網。“磁場之網”億萬年來綿延過海底與平原,記錄著永不磨滅的信息,也能捕捉到雷達靜默的潛艇尾旋掀起的細沫。

科學家通過重力計算“磁場之網”的信息,我國在這方面的理論也有所發展,但難點在工程應用上。重力梯度儀搭載在飛機上,需要在高速移動中對地穿透,精確感知毫厘之差。

2004年,作為英國劍橋ARKeX地球物理公司的研發部主任,黃大年就曾與美國專家聯手攻關。他手下是一支包括英國科學院院士在內的300人的精英團隊。

3年后他回國,馬國慶是他帶的第一批博士生之一。師徒二人共同研發中國自己的重力梯度儀。項目中還有一些更年輕的師生,他們中大多數人是第一次接觸這種技術。

他們在地質宮擁有一間辦公室。黃大年對這間辦公室很滿意,他憑窗眺望,能看到少年時代的風景。可屋子畢竟太老了。有一次地探學院黨委書記黃忠民雨天拜訪,看見電腦和重要資料上蒙著塑料布,房間四角有塑料盆接著滴答滴答的水。

“都這樣了,你干脆回家休息吧。”黃忠民樂了。

“不行啊,工作干不完。”

黃大年去世前,團隊對于重力梯度儀的研究已到了工程樣機階段。在數據獲取的能力和精度上,我國與國際的差距至少縮短了10年,在算法上則達到了與國際持平的水平。

回國不到一年,黃大年就急著和吉林大學機械學院的老師聯系,想要聯合研發重載荷物探專用無人機,用于移動平臺探測。

居然就讓他談成了。

在馬國慶眼中,老師有著西方式的直接,“執行力超強”,很少浪費時間斟酌成功率。會議上遇到感興趣的專家,一定要攔住人家聊聊,不管認不認識。遇到想不明白的問題,也總要千方百計去找懂行的請教。

黃大年的嘗試不止于此。他涉獵頗雜,對很多前沿領域的發展都有興趣。在他心里,又有太多學科可以與地球物理發生聯系。2016年9月,一個由輻射地學部、醫學部、物理學院、汽車學院、機械學院、計算機學院、國際政治系等組成的吉林大學新興交叉學科學部成立,黃大年擔任了首任學部長。

“大年的這個戰略設想涉及衛星通信、汽車設計、大數據交流、機器人研發等領域的研究,可在傳統學科基礎上衍生出新方向,有望帶動上千億元的產業項目。”現任吉林大學新興交叉學科學部副學部長馬芳武曾這樣評價。

盧鵬羽是這個學部的首批受益者之一。這位吉林大學碩士生既是地探學院的一員,又在計算機學院做科研。他的工作是結合地探數據,利用計算機建模,將地球磁場的大網變成視覺圖像。

橫跨兩個專業,盧鵬羽一度有點迷惘:面對的圖景太過宏大,未來又太遙遠,不知道自己的位置在哪里。他最終選擇朝導師指明的方向追趕。幾年下來他發現,自己沒走丟。

“黃老師是一個實用的理想主義者。”盧鵬羽想了一會兒說。

2010年,黃大年出任吉林大學“李四光實驗班”的班主任。這個班級選拔本科學生,旨在培養一批地探科學的預備軍。英語水平是選拔考試的重要標準之一。

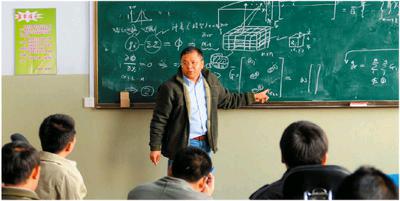

這位新晉班主任常常請地探領域的國際牛人來長春,為自己的學生講課。

“一定要出去,出去以后一定要回來。”這是黃大年經常掛在嘴邊的一句叮囑。

學生周文月有時覺得,老師腦海中的時間表已經超過了他的生命長度,他在學生身上寄托了一個更宏大的未來。

本科畢業論文,周文月定了一個特別大的題目:汶川地震的地球磁場研究。黃大年很認可:國家需要這樣的研究!他清楚這個題目對于一個本科生來說難度太大,便拜托馬國慶出差時收集數據供周文月使用。

“他就是要把我領進門,讓我體驗一下有價值的研究是什么樣的。”她慢慢反應過來。

和時下的風潮不同,黃大年的學生從不管自己的導師叫“老板”。惜時如金的黃大年也從不吝嗇和學生在一起的時間。他們在地質宮暗黃色的水晶燈下高呼著號子拔河,在初春的巷口燒烤——黃大年還特意把車子開來擋住風,車載音響放起《斯卡布羅集市》助興。他愛攝影,去哪里總是背著沉重的器材,指揮著大伙擺造型。

在黃大年這里,只有一件事是開不得一點玩笑的——科研。黃大年給周文月博士論文的批注總是密密麻麻,連標點符號的錯誤都逃不過他的眼睛。一次正討論時,黃大年突然一把蓋住攤開的論文,笑嘻嘻地問她:“你別看,記得我改了什么嗎?”

后來周文月才知道,黃大年少年時期與父親通信,信總是被批注得密密麻麻再連同回復一并寄回。再相見,在廣西地質學校做老師的父親也常這樣突然蓋住被改過的信,問:“你別看,記得我改了什么嗎?”

2016年11月29日,黃大年在北京飛往成都的飛機上昏了過去。回長春后,他被檢查出膽管癌。在他生命最后的歲月里,護士長常發現這位教授在用力思考:躺在床上背對著門,身體繃得像拉滿的弓。

黃大年去世后,馬國慶接手了老師一系列未完成的工程。他離開實驗室的時間越來越晚,午餐也總是以面包充饑。師弟師妹私下覺得,這位總愛開玩笑的大師兄神態越來越像老師了。

周文月最近則常常忙于接待——采訪和參觀的人太多。她每天清早起床,推遲回宿舍的時間,用早晚的時間把科研工作補上:“怕黃老師看到我懈怠。”有時深夜寂靜,走廊黑黢黢的,只有自己的辦公室亮著燈,她想起黃大年常說的“地質宮里有中國地探科學的靈魂”便十分安心。她正在穩步推進“一定要出去,一定要回來”的前半部分。這位“李四光班”的學生從地質宮的窗口望出去,正是恩師少年時注視過的盛夏光景。