2009年7月8—9日萊蕪地區暴雨天氣過程成因分析

范永強+韓勇

摘要 本文利用常規探測資料和NCEP資料,分析了2009年7月8—9日萊蕪地區暴雨天氣過程環流形勢及物理量特征。結果表明,此次暴雨過程是由西太平洋副熱帶高壓穩定維持,北支槽東移發展,東北冷渦后部甩下冷空氣與西南暖濕氣流在山東交匯,700、850 hPa低渦與低空急流及地面氣旋共同作用造成的。

關鍵詞 暴雨;環流形勢;物理量特征;山東萊蕪;2009年7月8—9日

中圖分類號 P458.1+21.1 文獻標識碼 A 文章編號 1007-5739(2018)01-0196-02

Origin Analysis of Rainstorm Weather Process in Laiwu Area from July 8th to 9th in 2009

FAN Yong-qiang HAN Yong

(Laiwu Meteorological Bureau in Shandong Province,Laiwu Shandong 271199)

Abstract In term of conventional observation data and NCEP data,circulation situation and physical characteristics of rainstorm weather process in Laiwu area from July 8th to 9th in 2009 were analyzed in this paper.The results show that the process of rainstorm was induced by subtropical high over the Western Pacific maintenance,the north trough moving eastern,the intersection of the cold air behind northeast cold vortex and southwest warm humid flow in Shandong,vortex and low jet flow of 700 hPa and 850 hPa,ground cyclone.

Key words rainstorm;circulation situation;physical characteristics;Laiwu Shandong;July 8th to 9th in 2009

2009年7月8—9日,山東省出現了大范圍暴雨天氣過程(圖1),全省平均降水量49.4 mm,最大降水量116.4 mm,出現在新泰站,大監站有4個站出現大暴雨,55個站出現暴雨,降水較大區域為魯中地區。地處魯中的萊蕪地區降水主要集中在8日下午至夜間,降水量63.8 mm,降水時間短、強度大。

梁 豐等[1]對1991年6月9—11日黃河氣旋暴雨過程進行了診斷分析。范學峰等[2]對2001年6月28—29日發生在河南的黃河氣旋暴雨過程進行了診斷分析。黃 彬等[3]對黃河氣旋發展過程進行了天氣動力學分析,揭示干侵入在暴發性黃河氣旋中的特征和作用。梁 鈺等[4]對2007年7月12—15日黃淮氣旋引發的暴雨天氣過程進行了診斷分析,認為黃淮氣旋暴雨的發生、發展是大氣斜壓性強烈發展的結果,500 hPa高空急流和700 hPa低渦的移動方向對地面氣旋的移動有引導作用。李 斌等[5]對青島奧帆賽期間2個氣旋暴雨的Q矢量進行對比分析。凌 藝等[6]研究了青島區域性低渦暴雨的氣候特征及預報。以往研究資料表明,對南方和沿海氣旋暴雨特征研究較多,山東內陸氣旋暴雨個例較少,在這方面的研究也少。因此,本文對2009年7月8—9日萊蕪地區氣旋暴雨過程進行分析,揭示環流和物理量特征,為今后此類天氣預報提供參考。

1 環流特征分析

分析2009年7月7—9日500 hPa天氣形勢演變(圖2、3)可知,7日20:00至9日8:00副高脊線穩定維持在25°N,588 dagpm線北部邊緣,位于長江下游,整個天氣過程中副高穩定少動。7日20:00,500 hPa河套西部有高空槽存在,槽后有弱的冷平流,槽后弱冷空氣和副高邊緣西南暖濕氣流在山東省交綏,造成此次暴雨天氣過程。

分析850 hPa天氣形勢,7日20:00河南東部至安徽、江蘇北部有東北至西南走向的切變線,切變線的存在為降水提供了動力條件。8日8:00切變線北移到魯南一帶,呈東—西向,魯南降水開始;8日20:00,在魯中形成低渦并向東北方向移動;9日8:00低渦從山東半島入海。7日20:00西南低空急流剛剛建立,急流最大風速為14 m/s;8日8:00山東境內西南低空急流完全建立,急流中心最大風速達到18 m/s;8日20:00強盛的西南暖濕氣流到達山東半島一帶,低空急流為強降水的產生提供源源不斷的水汽和能量。與850 hPa低渦相配合,地面有弱氣旋生成并影響山東,強降水落區位于氣旋倒槽頂部東北風與東南風匯合處,當低空轉為北風控制或氣旋移出時,降水結束。

2 物理量分析

2.1 水汽通量

從8日20:00水汽通量散度分布圖來看(圖4),在山東境內自西南向東北有一水汽輸送帶,輻合中心由魯中逐漸向山東半島移動,副高邊緣的暖濕氣流在低空急流的輸送下在魯中和半島地區得到囤積,低層水汽得到積累,為暴雨的形成提供了充足的水汽條件。

2.2 假相當位溫

分析8日20:00 850 hPa假相當位溫場,發現在江蘇到魯南地區有假相當位溫高值區,并且自魯中至山東北部假相當位溫等值線最密集,低層850 hPa假相當位溫>75 ℃的高能舌為此次暴雨提供了熱能。

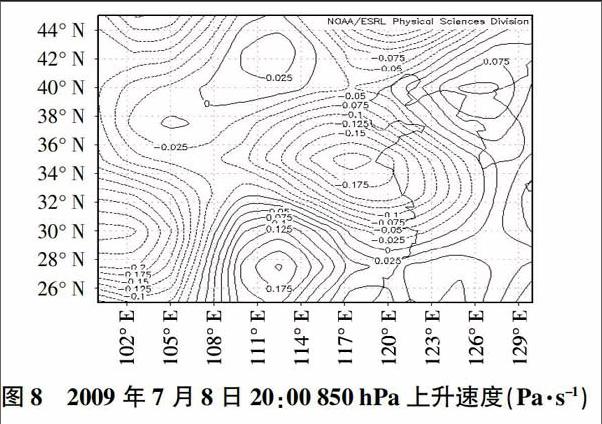

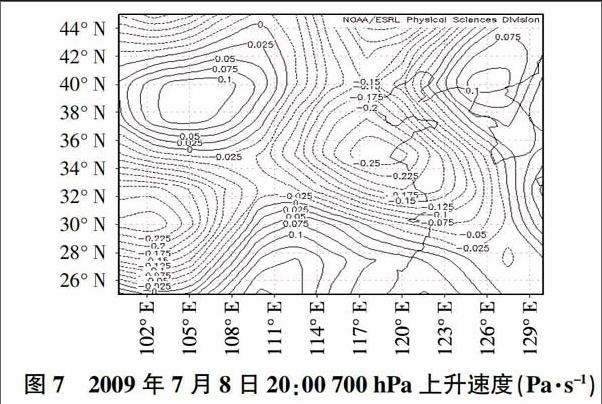

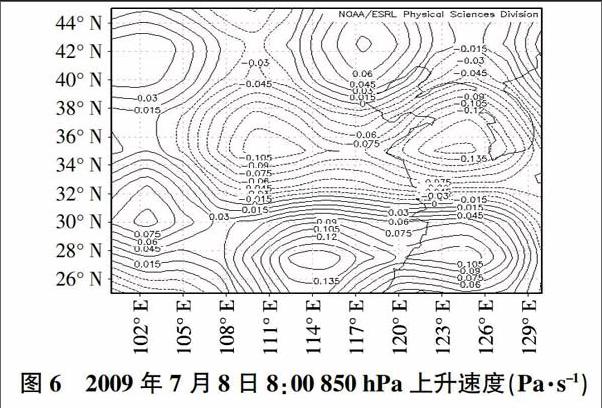

2.3 垂直速度

從8日8:00、20:00 700 hPa、850 hPa垂直速度平面圖可知(圖5~8),上升速度中心與低渦中心有很好的配合,20:00在山東中南部有上升速度大值區,這與此時魯中地區降水強度大相吻合。可見上升速度大值區及出現時間對降水強度和強降水出現時間有很好指示意義。

2.4 K指數

8日8:00山東上游鄭州、邢臺探空站觀測計算得到K指數均在35以上,到20:00萊蕪市降水開始時,章丘站K指數為37,至9日8:00成山頭站K指數也增大到37,此時也為成山頭站強降水時段。由此表明,較高的K指數對強降水有很好的指示意義。

3 結論

(1)2009年7月8—9日萊蕪地區暴雨天氣是在西太平洋副熱帶高壓穩定維持,副熱帶高壓邊緣強盛的西南暖濕氣流與冷空氣在山東交匯產生的。

(2)副熱帶高壓穩定少動,高空槽移動緩慢,并且在低層切變線上有低渦生成,地面有低壓發展,較長的持續時間和較大輻合上升運動,造成了此次大范圍暴雨天氣。

(3)東北冷渦后部冷空氣的干侵入,與暖濕空氣交匯,對降水強度有增強作用。

4 參考文獻

[1] 梁豐,陶詩言,張小玲.華北地區一次黃河氣旋發生發展時所引起的暴雨診斷分析[J].應用氣象學報,2006(3):257-265.

[2] 范學峰,王新敏,胡燕平.一次緩慢東移的黃河氣旋暴雨的診斷分析[J].氣象與環境科學,2012,35(3):10-16.

[3] 黃彬,錢傳海,聶高臻,等.干侵入在黃河氣旋爆發性發展中的作用[J].氣象,2011,37(12):1534-1543.

[4] 梁鈺,王新敏,邵宇翔,等.河南省黃淮氣旋暴雨的天氣特征及個例診斷[J].氣象與環境科學,2010,33(1):24-29.

[5] 李斌,侯建偉,江敦雙,等.青島奧帆賽期間兩個氣旋暴雨的Q矢量對比分析[J].山東氣象,2009,29(1):12-16.

[6] 凌藝,黃明政,李斌,等.青島區域性低渦暴雨的氣候特征及預報[J].氣象,2005(5):66-69.