燃糖成“蛇”趣味實驗的探究

黃敏+丁偉

摘要:蔗糖與小蘇打(NaHCO3)的混合物在催化燃燒時會產生燃糖成“蛇”的有趣現象。根據燃燒時間、灰“蛇”長度和蔗糖的反應程度,比較多種不同催化劑對燃糖成“蛇”的催化效果,并進一步探究催化劑顆粒對催化效果的影響。結果表明,活性炭、石墨粉和碳酸鎂的催化效果相對較好;催化劑的顆粒越小,其比表面積越大,對燃糖成“蛇”實驗的催化效果越好。

關鍵詞:蔗糖;燃糖成“蛇”;催化效果;實驗探究

文章編號:1005–6629(2017)12–0052–03 中圖分類號:G633.8 文獻標識碼:B

蔗糖是一種常見的二糖,廣泛存在于甘蔗、甜菜、水果中,由1分子葡萄糖和1分子果糖脫水縮合而成。蔗糖的熔點為185~186℃,著火點為410℃,直接加熱時易發生熔融、炭化,但不易燃燒。

在蘇教版《實驗化學》教材中設置了關于“蔗糖的燃燒”的拓展課題,該實驗先使用香煙灰作為催化劑進行蔗糖燃燒實驗,之后在石棉網上鋪一層礱糠灰(稻米殼燒成的灰燼)作為催化劑進行燃糖成“蛇”實驗[1]。經實驗表明,有多種灰燼能催化蔗糖的燃燒。那么,究竟是灰燼中的何種化學物質對燃糖成“蛇”實驗起催化作用呢?在現有研究的基礎上,本研究選用若干種純化學物質對比不同催化劑對燃糖成“蛇”實驗的催化效果,并對催化劑顆粒大小的影響展開實驗探究,旨在為這一問題的解決提供一些思路和依據。

1 燃糖成“蛇”實驗的研究概況

關于蔗糖的燃燒及燃糖成“蛇”實驗,國內外文獻介紹較多的是有關蔗糖燃燒實驗中采用的催化劑。日本的《化學の教育》這樣分析:蔗糖燃燒時加入的香煙灰中含有碳酸鹽,碳酸鹽是該反應的催化劑[2]。美國也有化學期刊方面的文獻報導:香煙灰含有稀土金屬離子,稀土金屬離子對蔗糖的燃燒具有催化作用[3]。國內,葉燕珠等人對蔗糖燃燒中的催化劑種類進行實驗探究,通過使用各種純化學試劑進行蔗糖的燃燒實驗,推斷得出是一些金屬氧化物在起催化作用[4]。

對于燃糖成“蛇”的實驗,相關的實驗研究較少。其中,趙琦設計一系列實驗分別探究了催化劑種類、蔗糖和小蘇打混合物的比例以及催化劑顆粒對燃糖成“蛇”實驗效果的影響。該研究以灰“蛇”長度、反應的持續性和最終的反應程度作為催化效果比較的指標。結果發現,所使用的頭發灰、棉花灰、稻草灰、茶葉灰和活性炭中,稻草灰和活性炭的催化效果較好;催化劑經碾細后催化效果更好;蔗糖與小蘇打的質量比為8:1時,混合物的燃燒效果較好[5]。

2 實驗探究

在現有研究的基礎上,本研究選用了若干種純化學物質,以燃燒時間、灰“蛇”長度和蔗糖最終的反應程度作為指標,比較不同催化劑對燃糖成“蛇”實驗的催化效果,再進一步探究催化劑顆粒大小對催化效果的影響。

2.1 實驗原理

在蔗糖與小蘇打混合物的催化燃燒實驗中,形成燃糖成“蛇”的現象主要是利用了固體物質反應產生的氣體使疏松的物質膨脹的原理。

混合物加熱后,蔗糖會形成碳和一些碳化物固體,小蘇打受熱分解生成二氧化碳氣體。疏松的固體混合物就在二氧化碳氣體的作用下逐漸膨脹,進而形成柱狀產物。

2.2 不同催化劑的催化效果比較

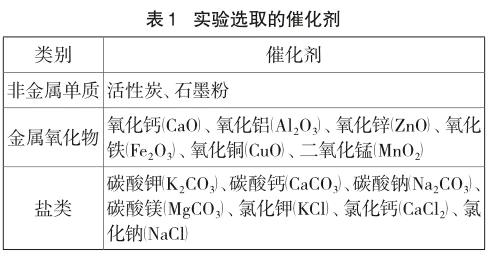

根據對已有研究的分析,首先選取多種不同的純化學物質作為燃糖成“蛇”實驗中的催化劑,類別包括非金屬單質、金屬氧化物和鹽類,具體見表1。

2.2.1 實驗過程

(1)按8:1的質量比分別稱取干燥的蔗糖(本實驗使用的蔗糖為白砂糖)和小蘇打,置于研缽中混合研磨;

(2)在潔凈的石棉網上鋪上一層催化劑,稱取0.3g研磨好的混合物置于催化劑層上,堆成“小山”狀;

(3)用滴管滴加15滴酒精(95%)于上述白色混合物四周的催化劑層上,再用火柴引燃,同時開始計時;

(4)觀察現象,直到混合物燃燒結束,記錄燃燒時間和蔗糖的反應程度,最后測量并記錄灰“蛇”長度;

(5)更換催化劑,重復步驟(2)~(4)。

2.2.2 實驗結果及分析

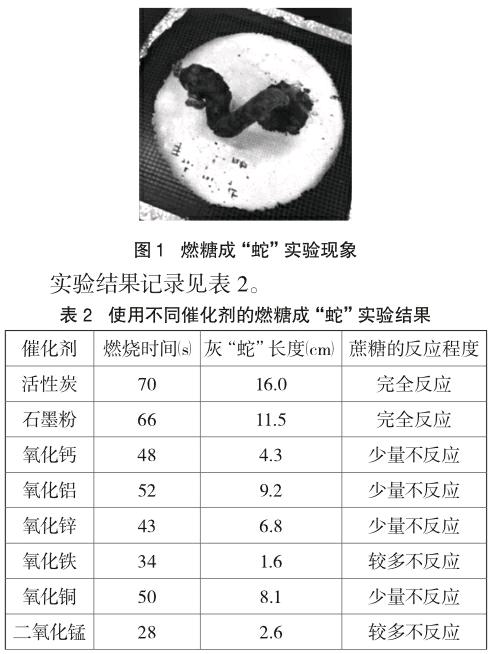

引燃白色混合物后,可以清晰地觀察到混合物表面發生熔化、炭化,然后逐漸爬出一條灰黑色的“小蛇”(見圖1),燃燒時還會聞到類似棉花糖的香甜氣味。

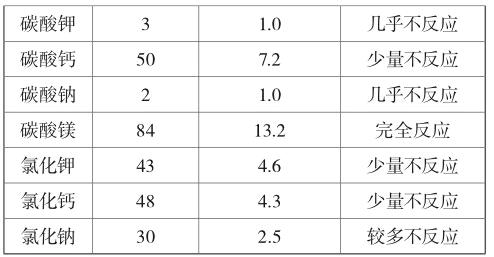

根據上述結果可以作以下幾點分析:

(1)活性炭和石墨粉對燃糖成“蛇”反應有很好的催化效果;

(2)總體上,金屬氧化物的催化效果較為良好,但氧化鐵和二氧化錳的效果稍差一些;

(3)在選用的鹽類中,碳酸鹽的催化效果參差不齊,碳酸鎂最好,碳酸鈣次之,而碳酸鉀和碳酸鈉幾乎不具有催化效果;各種氯化物的催化效果相近,且效果一般。由此可見,并不是所有鹽類都會對燃糖成“蛇”反應起催化作用。

2.3 催化劑顆粒大小與催化效果

根據上述多種不同催化劑的實驗探究結果,可以發現催化效果相對較好的催化劑是活性炭、石墨粉和碳酸鎂,而這三者在狀態上均為粉末狀固體,且顆粒較為細小。據此進一步提出猜想:燃糖成“蛇”實驗的催化效果可能與催化劑的顆粒大小有關,顆粒越小,催化效果越好。

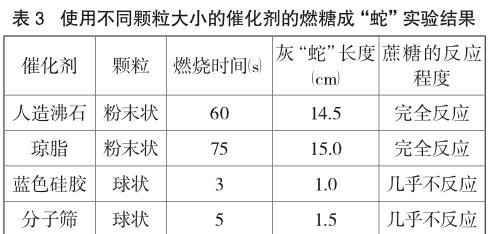

按照這一猜想,另外選取了粉末狀顆粒人造沸石(AmBpO2p·nH2O,A為Ca、Na、K、Ba、Sr等,B為Al和Si)和瓊脂[(C12H18O9)n],以及球狀顆粒藍色硅膠(mSiO2·nH2O)和分子篩(硅鋁酸鹽)作為催化劑層,按照相同的操作步驟再次進行燃糖成“蛇”實驗。探究結果見表3。

由表3可知,探究結果符合上述猜想:催化劑的顆粒越小,燃糖成“蛇”實驗的催化效果越好。

2.4 結論

燃糖成“蛇”實驗中的化學反應發生在催化劑的表面上,因此催化劑的比表面積大小直接影響催化劑的活性高低。若催化劑的表面性質是均勻的,催化劑的活性則與其表面積成正比[6]。通過上述的實驗探究,可初步得出結論:在本研究選用的純化學物質中,對燃糖成“蛇”實驗具有催化作用的物質占大多數,其中活性炭、石墨粉和碳酸鎂的催化效果相對較好;而催化劑的催化效果與其顆粒大小有關,顆粒越小,其比表面積越大,活性越高,對燃糖成“蛇”實驗的催化效果越好。

3 啟示

相比較蔗糖的催化燃燒實驗,蔗糖燃糖成“蛇”的實驗更具趣味性和探究性,對相關的教學實踐具有以下兩方面啟示意義。

(1)燃糖成“蛇”的實驗現象生動有趣,催化劑取材方便,實驗結果好壞又涉及多方面因素,故較為容易設計成趣味實驗供學生進行自主探究,讓學生在實驗中體會控制變量的科學思想,培養嚴謹系統的邏輯思維,形成積極主動的探究意識。

(2)在引燃蔗糖和小蘇打的混合物時,可以觀察到催化劑中含有的金屬元素在燃燒時所產生火焰的特有顏色,故燃糖成“蛇”實驗可以與金屬的焰色反應相結合進行教學,既增加了實驗的觀賞性,又豐富了實驗的內容。

參考文獻:

[1]王祖浩主編.普通高中課程標準實驗教科書·實驗化學(選修)[M].南京:江蘇教育出版社,2014:52~53.

[2][3][4]葉燕珠,吳新建,張賢金,汪阿戀.幾個初中化學趣味實驗及相關探究課題[J].化學教學,2015,(1):52~55.

[5]趙琦.蔗糖催化燃燒的實驗探究設計[J].化學教育,2009,(1):69~70.

[6]劉旦初主編.多相催化原理[M].上海:復旦大學出版社,1997:41~42.endprint