我國文化創意產業政策與產業生命周期演化的匹配性研究

蔣園園+楊秀云

摘要:本文在將經驗判斷法和龔伯茲曲線法相結合,明確我國文化創意產業整體處于成長期,但不同區域產業的發展階段存在差異的基礎上,運用內容分析法從政策力度、政策措施和政策目標三個維度,對2006—2016年我國國家層面310份和省級層面698份政策文本進行定量評價,分析國家和三大區域產業政策的演化及其與產業生命周期的匹配性。研究結果表明:國家和區域的文化創意產業政策總效力和政策措施演化,與產業生命周期階段相匹配;推動產業發展和文化市場規范的政策目標,與產業十年來生命周期演化特點的要求相符合;增加公共文化供給和加強文化遺產保護與產業生命周期演化關系不緊密;但產業政策三大措施得分的排序、人才培養和促進產業融合發展目標不符合產業成長期的特點。因此,我國文化創意產業政策未來調整的重點內容有:逐漸減弱財政補貼,強化知識產權保護和促進文化創意產業融合大發展。

關鍵詞:文化創意產業;產業生命周期;產業政策;內容分析法

文獻標識碼:A文章編號:100228482018(01)009412

一、 引言

2016年8月,學者們針對產業政策實施的必要性展開了爭論并形成了兩種有代表性的觀點。一種觀點認為政府應該廢除一切形式的產業政策,不應該給任何行業任何特殊的政策,因為人類的認知存在局限且激勵機制容易發生扭曲,導致新技術和新產業不可預見,產業政策注定會失敗;另一種觀點則認為產業政策雖然存在一定的問題,但產業政策是經濟發展的必要條件,發達國家的崛起離不開產業政策的支持,尤其是在激勵創新方面存在普遍性。在此之后,越來越多的學者加入討論,為什么有關產業政策問題的討論會引起這么多學者的關注,并得到不同的觀點呢?主要原因之一就是現有的研究和實踐缺乏對產業政策及其效果的科學量化評價,導致大家對政策效果的認識停留于主觀判斷;原因之二是在討論產業政策是否有效時忽視了產業政策的動態演化特征。隨著產業生命的演化,產業政策的力度、措施和目標也應不斷發生變化,在不同的產業生命周期階段,必須做出相應的調整,而且這種調整還具有明顯的區域差異。只有當產業政策措施和目標與產業生命周期相匹配時,才能更好地促進產業發展,這時的產業政策也才是有效的。

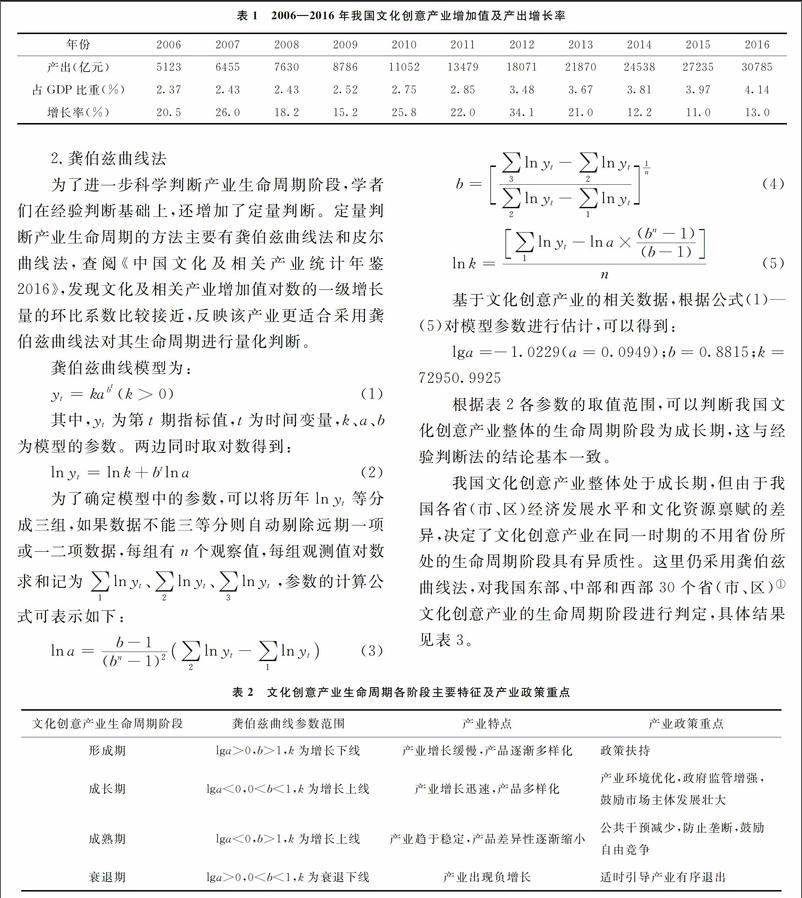

2006年,我國首次提出“創意產業”概念,隨后國家出臺了一系列支持文化創意產業發展的政策,提出“推動文化產業成為國民經濟支柱性產業”,將文化創意產業列為國家“十三五”重點培育的五大戰略新興產業之一。伴隨著一系列產業政策的出臺和落實,我國文化創意產業從各方面都取得了顯著成績。2006—2016年我國文化創意產業增加值由5123億元增加到30785億元,年平均增速達到1964%,占GDP的比重由237%提升到414%;文化創意產業結構不斷得到優化;文化新業態加速涌現;產業外向度逐步提升。

但在文化創意產業取得巨大成績的同時,不少學者也在關注和討論文化創意產業政策的效果是否達到了預期的目標,困惑于產業政策未來的演化趨勢和調整重點。依據產業生命周期理論,在產業生命周期的不同階段,由于產業技術特點、競爭特點、競爭主體等存在差異,產業政策的目標、內容、重點和措施等方面必須做出相應的調整變化,才能體現產業政策是在根據產業的市場特征和發展特點,從促進和規范兩個方面促進產業不斷走向繁榮和強大。但長期以來,有關我國文化創意產業政策的內容結構是否與產業生命周期相適應,它的演化特點及其未來調整的重點和方向等方面的研究存在空白。因此,本文將以我國文化創意產業為研究對象,運用內容分析法,對我國國家和地方文化創意產業政策進行量化評價,并根據產業生命周期理論,判斷其與產業生命周期的匹配性,為產業政策的優化提供理論和實證依據。

二、 文獻回顧

長期以來,產業政策測度評價主要以專家評議、自我評定、對比分析和統計抽樣等方法為主,通過定性的方式來度量產業政策,缺少科學的量化分析[1]。Libecap首次對美國內華達州的礦產權法律政策進行量化分析,依據采礦法的經驗敘述和法律研究,選擇中心變量來描述礦產權的重要性,然后依此打分。一年中全部法規的總得分就構成了礦產權法律法規的年度增加值以及評價政策效果的依據[2]。

受此啟發,國內外許多學者運用該方法展開了大量的后續研究,推動產業政策評價走向科學化。當前產業政策量化的主要方法是內容分析法,它是對政策內容進行系統定量分析的一種專門方法[3],該方法已在我國技術創新政策評價中得到廣泛應用[45]。彭紀生等收集了1978—2006年國家頒布的422項技術創新政策,從政策內容出發,定量描繪技術創新政策自1978年以來的演變路徑,并構建計量模型檢驗技術創新政策對經濟績效的影響[6]。黃萃等運用內容分析法對我國1987—2008年高新技術產業稅收優惠政策進行量化分析,揭示了中國高新技術產業稅收優惠政策的演化特點及其在提升中國自主創新能力中存在的問題[7]。樊霞等研究發現我國共性技術創新政策偏向于使用環境型和供給型政策工具,而對需求型政策工具的使用存在不足[8]。近年來,一些學者也嘗試采用內容分析法來分析我國的金融政策和旅游政策。徐宏毅等選取2001—2010年的金融政策,從政策力度、政策目標、政策數量、政策措施四個維度構建量化評價指標體系,在此基礎上建立金融政策量化結果與金融業產出之間的計量模型,發現金融政策具有明顯的滯后效應,政策目標對金融產業發展的貢獻最大[9]。唐曉云從1949 —2013年政府發布的379個旅游政策文件的多維度統計分析入手,從量化研究的視角分析了我國旅游產業政策的演變歷程[10]。

盡管學者們運用內容分析法并結合其他計量方法,對一些產業政策進行了量化評價,幫助大家更客觀、科學地認識產業政策的作用,但相關研究仍存在以下不足:首先,缺少從產業生命周期視角,根據產業所處的生命周期階段,判斷所制定的產業政策是否與產業生命周期相匹配的相關文獻;其次,現有文獻對文化創意產業政策實施所存在的問題和未來的演化趨勢和調整重點的量化分析關注程度嚴重不足;最后,內容分析法已成為學術界量化產業政策所普遍認可的方法,但應用此方法分析文化創意產業政策的文獻存在缺失。鑒于此,本文以文化創意產業為研究對象,在判斷文化創意產業所處生命周期階段的基礎上,收集2006—2016年國家和地方的文化創意產業政策文本1008份,采用內容分析法,從政策力度、政策措施和政策目標三個維度構建政策量化標準,量化評價文化創意產業政策內容結構的演化特點和路徑,根據文化創意產業所處的生命周期階段特征,判斷產業政策內容變化是否與產業市場競爭、產業發展特點相適應,并指明未來產業政策調整的方向和重點。endprint

三、 我國文化創意產業的生命周期階段判定

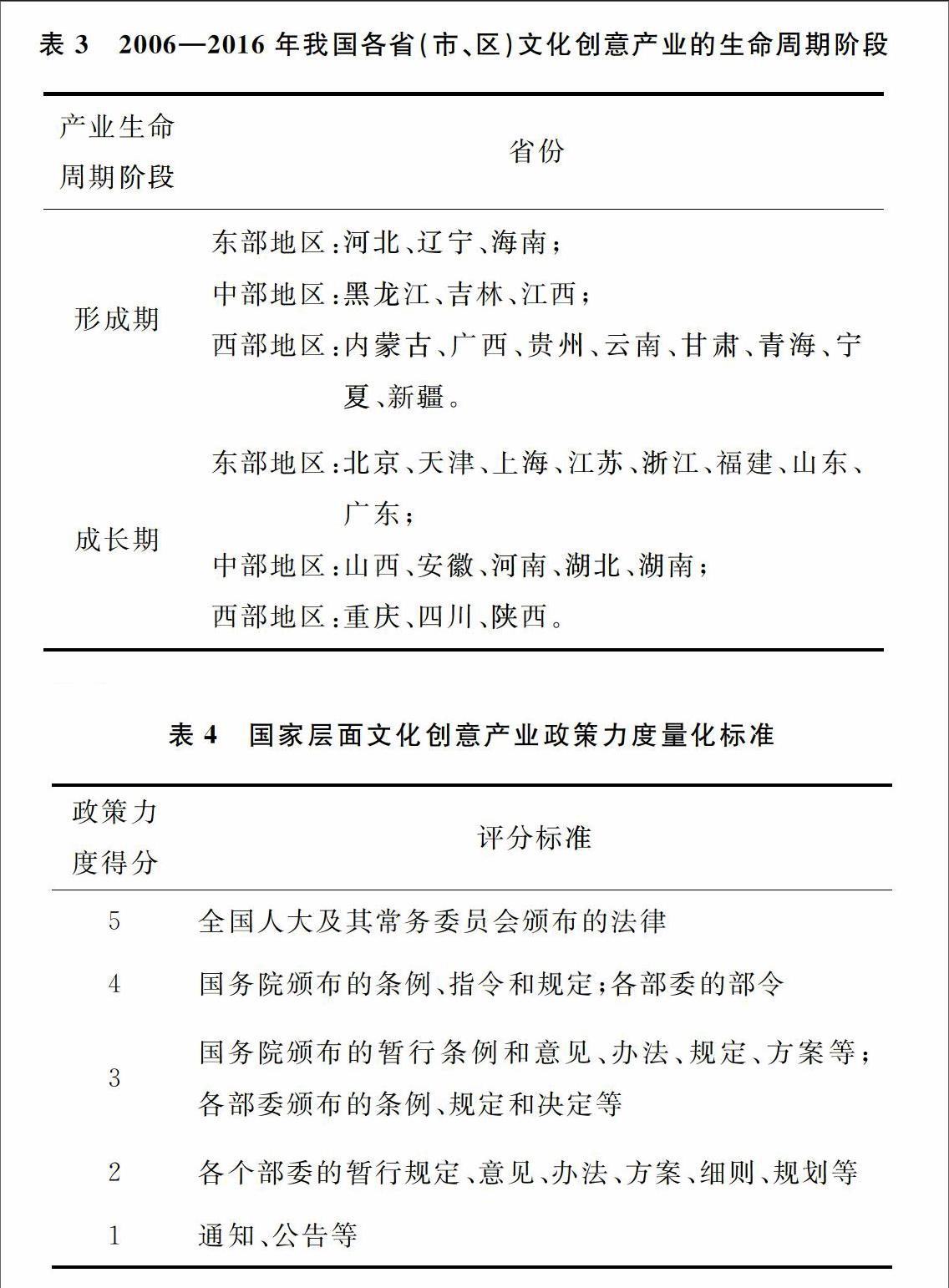

根據產業生命周期理論,產業在發展過程中要經歷形成期、成長期、成熟期和衰退期四個階段。下面將采用經驗判斷法和龔伯茲曲線法從定性和定量兩個角度來綜合判定我國文化創意產業所處的生命周期階段。

1.經驗判斷法

經驗判斷法認為產出增長率小于8%為形成期,大于8%為成長期,而到成熟期,其產出增長率又會下降,保持在01%~8%之間,到衰退期則會呈現負增長。根據我國文化創意產業2006—2016年的產出增長率數據(表1),其各年的產出增長率均在8%以上,由此可以初步判斷我國文化創意產業在2006—2016年之間正處于產業生命周期的成長期。

表3結果反映我國文化創意產業在不同省份所處的生命周期階段不同,其中,中西部地區的大多數省份文化創意產業仍處于從形成期向成長期過渡的階段,而東部地區大部分省份已進入產業生命周期的成長期。這就決定了不同地區產業政策的制定,不僅要體現區域產業資源和經濟發展水平的差異,而且要體現產業生命周期階段的差異。因為當一個產業由形成期向成長期過渡時,產業政策的關鍵任務是激發和引導競爭主體加速進入市場,增加有效供給,同時刺激消費以逐步啟動大眾消費,而不是加強市場管制。而當產業處于成長期時,產業市場需求增長迅速,市場主體快速增加,經驗曲線和規模經濟令生產成本和價格大幅下降,企業利潤上升較快,市場競爭以價格競爭為主。這時,產業政策調整重點應從產業扶持逐步轉向產業環境(硬環境和軟環境)優化,以及逐步加強對市場主體行為的監管。四、 文化創意產業政策數據庫構建和量化標準制定

為了檢驗我國文化創意產業政策的演化是否符合上述規律,明確其在產業發展不同階段所應進行的主要調整內容,本部分在收集2006年以來國家和地方相關產業政策的基礎上,構建文化創意產業政策數據庫,并從政策力度、政策措施和政策目標三個維度制定政策量化標準。

(一)構建文化創意產業政策數據庫

2006年1月,《國家“十一五”時期文化發展規劃綱要》和《文化建設“十一五”規劃》相繼頒布,不僅部署了文化產業發展的中長期規劃,而且首次提出了“創意產業”的概念,要求積極運用高新技術改造傳統文化產業,大力發展新興文化產業,標志著文化體制改革工作全面啟動。自此,我國文化創意產業進入了政策密集期,陸續出臺的一系列政策對文化創意產業產生了重要影響。因此,本文以2006年為文化創意產業政策元年,通過閱讀文獻、報紙、雜志,查閱政策文獻資料,官方網站檢索等多種方式,共收集到2006—2016年國家層面文化創意產業政策文本310份,平均每年頒布政策282項。

采用同樣的方法,共收集到省級層面的政策文本698份。數據反映隨著時間的推移,東部、中部和西部的政策數量整體呈上升趨勢,且東部地區的政策數量最多,西部地區次之,中部地區的政策數量最少,說明東部地區政府對文化創意產業的發展最為重視,這也是為什么會有更多東部省份的文化創意產業進入成長期的主要原因之一。

(二)文化創意產業政策量化標準

本文依據國內外主流政策測量指標體系和相關研究成果,從政策力度、政策措施、政策目標三個維度制定文化創意產業政策的量化標準。

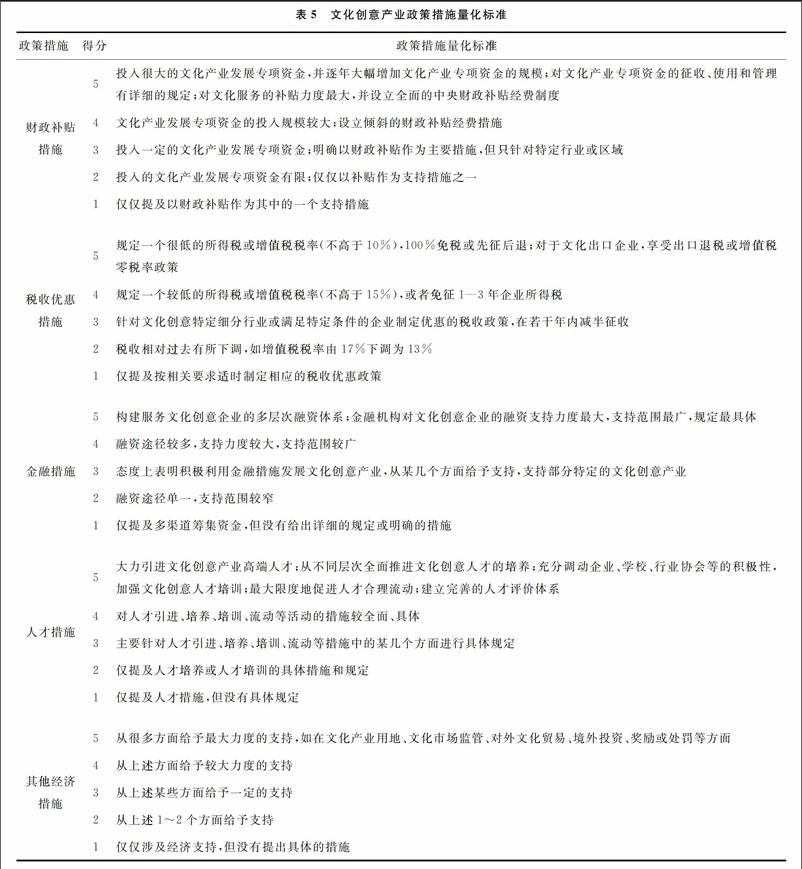

1.政策力度測量標準

政策力度是描述政策法律效力的指標,本文根據政策頒布機構的級別,借鑒彭紀生(2008)等人的研究,確定國家層面政策力度賦值標準,并將各政策分別賦予5、4、3、2、1的數值以描述政策力度的大小(見表4)。一般而言,越高級的領導機構頒布的政策法律效力越高,相應的政策力度得分較高,反之,其政策力度得分也較低。同理,針對省級層面的文化創意產業政策也制定了相應的政策力度量化標準。

2.政策措施和政策目標量化標準

政策措施是指政府為實現既定目標而采取的方法和手段,政策目標是指一條政策所要實現的目的。本文依據內容分析法的步驟,首先組建文化創意產業政策研究團隊(包括3名學術專家、2名企業專家和2名政策制定專家),對1008份政策文本進行了精讀、篩選和編碼,初步確定主要的政策措施和政策目標,并編制編碼手冊;其次,再聘請另外3名企業專家,分別獨立對政策措施和政策目標進行編碼并討論,然后針對部分編碼不一致的地方進行重新討論修改,完善編碼結果;最后,邀請3名專家對完善后的編碼進行討論,根據他們的建議再次對編碼結果進行修正。在上述工作基礎上,參考國內外學者(彭紀生等,張國興等,盛亞、孔莎莎,Murphy et al.)在研究特定產業時提煉的政策措施和政策目標,最終確定我國文化創意產業的政策措施和政策目標的內容結構和量化標準[6,1113]。本文將我國文化創意產業政策措施最終確定為財政補貼措施、稅收優惠措施、金融措施、人才措施和其他經濟措施五大類。根據措施的明確程度和可執行力度等為各政策措施分別賦予分值5、4、3、2、1,其具體量化標準見表5。

根據前面的文本分析,將我國文化創意產業的政策目標歸納為保護知識產權、文化市場規范、促進產業融合、推動產業發展、增加公共文化供給和加強文化遺產保護六大類。在綜合考量政府對該目標的重視程度、覆蓋文化創意產業的范圍大小及目標實現的可能性等因素的基礎上,對政策目標亦分別賦予分值5、4、3、2、1,具體量化標準見表6。

五、 我國文化創意產業政策量化評價及

結果分析(一)產業政策量化評價

根據上述的政策量化標準,采用德爾菲法由專家團隊成員分別對每一項政策的政策力度、政策措施和政策目標進行量化多輪打分,最終形成量化原始數據。由于一項政策只要沒有被廢除,就會持續對文化創意產業主體產生影響,因此,在計算政策總效力時,不僅要考慮當年新增的政策效力,同時還要加上前些年累積的政策效力。某年文化創意產業政策的總效力計算依據公式(6),相應年份的平均效力計算依據公式(7)。endprint

其中,YTPEt表示第t年政策的總效力,YPEt表示第t年政策的平均效力,N表示第t年的政策數量,pej表示第j條政策的政策力度得分,pgj表示第j條政策的政策目標總得分,pmj表示第j條政策的政策措施總得分。

根據專家打分,運用公式(6)和公式(7)計算得到我國2006—2016年文化創意產業政策效力結果(見表7),我國三大經濟區域2006—2016年文化創意產業政策效力結果見圖1。

政策總效力衡量的是政策的影響力,無論是全國數據還是地區數據,都反映政策總效力隨著時間的發展,呈直線上升趨勢,這表明自2006年以來,我國有關增強文化自信、提升文化軟實力的政策總體實施目標明確,實施內容具體,實施措施符合現實,與產業生命周期相匹配。但產業政策效力在東部、中部和西部三大區域間存在差異,東部的政策總效力最高,中部的總效力最低,這也與三大區域產業生命周期階段相匹配。

(二)文化創意產業政策內容結構的演變

政策總效力僅能反映政策的總體執行情況,不能揭示其內容結構變化趨勢及其與產業生命周期的匹配關系。因此,本部分將從政策力度、政策措施和政策目標三個維度分析2006—2016年我國文化創意產業政策內容結構的演變特征,并對其進行評價。

1.政策力度演變

產業政策力度在一定程度上代表了政策實施的強制力,2006—2016年政策力度總體呈上升趨勢。2006—2016年,文化創意產業政策力度的平均得分為1990,整體得分較低,反映以法律法規形式出現的政策較少。在310份政策文本中,以法律形式出現的有6份,2006—2015年,我國與文化創意產業密切相關的法律僅有三部。這一時期正是我國文化創意產業從形成階段向成長階段過渡并進入成長階段時期,產業通過市場主體的增加,擴大供給,通過成本結構的改善降低價格,通過產品的創新增加消費者的效用,以滿足日益增長的市場需求。因此,相關立法較少符合生命周期特點。2016年,我國集中出臺了《中華人民共和國電影產業促進法》、《中華人民共和國公共文化服務保障法》和《中華人民共和國網絡安全法》,強化產業發展規制,政策重點開始轉向規范各細分行業市場主體行為,維護市場競爭的公平、公開和公正。依據我們的仿真模擬,我國文化創意產業在2015—2016年的增長速度達到峰值,2016年后將進入成長階段向成熟階段的過渡整合期,市場競爭加劇,特別是兼并重組行為頻繁。隨著國家對文化創意產業發展規律和市場主體行為效果認識的不斷增強,相應的法律法規也會逐漸增加,因此,集中出臺相關法律符合產業演化的特點。

通過計算2006—2016年我國東部、中部和西部省級層面的政策力度,就平均值來看,西部地區的政策力度相對較大,其次是東部地區,中部地區最低,但差別并不明顯。從演化趨勢來看,2010年以前三個區域政策力度差異較大,且交錯波動,2010年以后三個區域的政策力度出現收斂,這說明三個區域政府對文化創意產業的發展規律以及在產業發展中的作用認識越來越趨同。

2.主要政策措施演變

2006—2016年五類政策措施的演變歷程如表8所示,分析發現在所有政策措施中,財政補貼措施的得分最高, 其次是人才措施,排第三位的是金融措施。

對比東部、中部和西部的主要政策措施得分,也可以得到類似的結論(見表9)。

(1)財政補貼措施的演變

與財政補貼相關的國家政策文本有143份,在所有政策措施中得分最高。由于文化創意產業具有一定的公共產品屬性和外部性。在社會效益與經濟效益相統一,優先滿足社會效益的條件下,政府必須加大財政投入和補貼力度,擴大公共產品供給,滿足基本公共需求;同時政府的支持也能夠引導社會資本逐步進入,擴大市場供給力量,改善供給質量。國家的財政補貼主要用于農村數字電影放映補助、扶持國產電影動畫片等。國家非物質文化遺產保護、繁榮少數民族文化事業、農村數字電影放映等都屬于公共文化產品,相應的補助也較多。

對東部、中部和西部而言,財政補貼措施的得分也在所有政策措施中排名第一,其中,東部的財政補貼力度高于中部和西部,東部地區的文化創意產業相對比較發達,可見財政補貼措施發揮了積極的作用。但是,依據產業生命周期理論,當文化創意產業從形成期步入成長期后,產業市場需求快速增長,企業大舉進入,企業之間的競爭日益加劇,產業政策應從財政扶持逐步轉向產業環境優化和市場監管等方面。但東中西部文化創意產業的財政補貼措施仍呈上升趨勢,尤其是東部地區大多數省份的文化創意產業已進入成長期,政府在后期應逐漸減少財政補貼措施的使用,引入市場競爭機制。

(2)人才措施的演變

作為文化創意產業發展的核心推動力量,培養大批懂技術、有創意和善于經營管理的各類新型人才對于文化創意產業快速健康發展的重要性日益凸顯。從2006年開始,政府一直比較重視文化創意人才的培養支持,在多個政策中,提出加強文化人才隊伍建設,培養一批高素質的文化人才,制定了科學的文化人才培養方式,為“人才興文”戰略的實施提供了強有力的智力支持和人才保證。分析地方的文化創意產業政策文本,也可以發現人才措施得分在所有政策措施中僅次于財政補貼措施。目前,東部大多數省份的文化創意產業已步入快速成長期,市場競爭已轉向產品差異化競爭,產品的創新需要大量的復合型人才,東部人才措施的得分一直呈不斷上升趨勢。但是,隨著競爭者數量的增多和產品種類的增加,加強文化創意人才的培養、引進與管理應是每一個地區人才措施的核心內容。

(3)金融措施的演變

當產業通過啟動大眾市場進入成長期時,產業自身不僅要擴大供給、降低成本、優化技術以提供更加便利的消費產品,配套產業也必須做出相應的變化。但在我國文化創意產業發展過程中,由于其輕資產、高投入和高風險的特性,平均項目投資回收期為7年,與傳統金融業的信貸條件不完全符合,加之金融企業針對文化創意產業特點的金融創新滯后,以及相配套的中介服務產業(無形資產評估和版權交易)發展滯后,在一定程度上限制了文化創意產業成長期的演化以及到2020年成為國民經濟支柱性產業的實現速度。因此,2006年以來,文化部主要采取與中國工商銀行、中國農業銀行等國有銀行簽署戰略合作協議,以解決文化創意產業的融資問題。但無論是國家層面還是地區層面,文化金融融合的廣度和深度都嚴重不足,所以該項政策措施的全國得分和地區得分相對都較低。在文化創意產業進入快速發展期后,產業市場競爭加劇,企業必須通過追加投資,提高生產技術和研發新產品的方法,來滿足日益增長的文化消費需求。因此推進文化金融融合發展仍是未來產業政策需不斷改進的一個重點。endprint

目前,我國國家和地方文化創意產業的稅收優惠政策主要涉及增值稅、營業稅、企業所得稅、個人所得稅、進口關稅等多個稅種,相關的稅收優惠對象主要針對出版、電影、電視、動漫等行業。而其他經濟措施主要包括土地措施、對外文化貿易措施和獎勵處罰措施等。稅收優惠措施和其他經濟措施在整個時期的得分較低且波動比較明顯,反映在產業發展逐漸成熟的過程中,這些政策措施已開始逐步退出市場,鼓勵企業更多依賴市場發展壯大。

3.主要政策目標演變

2006—2016年國家層面六類政策目標得分的演變歷程如表10。東部、中部和西部的主要政策目標得分對比見表11。

(1)文化市場規范政策目標的演變

2006—2016年,國家層面有關文化市場規范的政策文本有154份,涉及到文化市場管理的方方面面,平均得分為1359,在所有政策目標中得分最高。其中,2006—2009年,政策目標主要集中于加強娛樂場所管理、打擊侵權盜版行為、規范文化內容生產等。2009年后,文化市場規范的政策目標得分又出現了一次增長,并于2012年達到峰值。一方面因為“文化+互聯網”等網絡文化迅速興起,出現了網絡視頻、網絡游戲、網絡音樂和網絡文學等多種形式的網絡文化產品,為了規范網絡文化產業的發展,政府出臺了一系列政策。另一方面,隨著新興文化產業成長期的推進,新產品層出不窮,產業競爭加劇,產業政策的重點從扶持逐步轉向市場行為規范,產業政策的主要目標之一就是通過管制市場主體競爭行為,優化產業發展環境。

(2)推動產業發展政策目標的演變

國家層面有關推動產業發展政策目標的政策文本共67份,平均得分0625。2006—2009年,我國文化創意產業正處于成長期和啟動大眾市場的初級階段,產業發展的主要目標是擴大市場供給和激發

市場需求。因此,推動產業發展政策目標的得分一直呈上升趨勢,且在2009年達到最大值1143。2009年后,產業進入成長期的中期階段,市場需求呈現多元化,文化創意產業各細分行業的發展也隨之分化,這時產業發展的主要目標在保證產業高速發展的同時,進行內部結構調整,促進各細分行業發展,以滿足市場多元化的需求。推動產業發展是我國東部和中部地區的首要政策目標,在西部地區所有政策目標中排第二,可見,各級政府對推動產業發展的政策目標都較為重視,這也在一定程度上保證了我國文化創意產業最近十年兩位數的快速增長。

(3)增加公共文化供給政策目標的演變

在促進文化創意產業發展的同時,政府也在不斷提高公共文化服務水平,實現公共文化均等化,以保障基本文化需求,維護人民群眾的基本文化權益,傳播文化知識,夯實文化消費基礎。其目標范圍也從“十一五”時期的加強農村和少數民族文化建設,轉向了“十二五”時期的加快構建現代公共文化服務體系、推動文化信息資源共建共享和促進信息消費等方面。“十三五”時期公共文化服務強調普惠性、共享性、基本性和均等性,滿足多層次、多樣性、個性化的居民文化需求。因此,增加公共文化供給,是產業政策長期支持的重點,它不一定需要與產業生命周期相匹配。

(4)加強文化遺產保護政策目標的演變

文化遺產保護是文化創意的主要途徑,也是文化內容的主要資源。國家層面與之相關的政策有36份,平均得分0348。2006—2010年,國家重點關注物質文化遺產的保護,如《歷史文化名城名鎮名村保護條例》、《關于切實加強中國傳統村落保護的指導意見》等。2010年后,國家開始加強對非物質文化遺產的保護,如《國家級非物質文化遺產保護與管理暫行辦法》等。文化遺產是不可再生的珍貴資源,在產業發展壯大的過程中,應充分挖掘我國豐富的文化資源,加強文化遺產保護,弘揚中華民族優秀傳統文化。所以,加強文化遺產保護具有公共特性,它是國家和各地區文化創意產業政策長期需要支持的重點,與產業生命周期關系不緊密。但三大區域評價結果顯示東部地區相關政策支持嚴重不足,必須要不斷加強。

(5)保護知識產權政策目標的演變

文化創意產業的核心資產是知識產權,其產業鏈的形成起源于知識內容的創作,并形成于知識產權的交易和多種形式的表現。知識產權保護越強,產權交易越充分,文化創意產業的價值延伸越長越廣。但我國涉及保護知識產權政策目標的文本只有29份,平均得分0253,得分較低,且呈下降趨勢。在美國,文化創意產業被稱為版權產業。美國國會多次修改《版權法》,不斷延長其保護期限以維護創始人的經濟利益。由于我國對知識產權保護的重視程度不夠,導致我國各地區保護知識產權的得分也在所有政策目標中最低,這不符合文化創意產業的成長需要,是目前制約企業追加新投資,抑制金融機構擴大對文化產業投入的關鍵因素,也是未來產業政策應加強的核心內容。

(6)促進產業融合政策目標的演變

在所有政策目標中,得分較低的還有促進產業融合。2006—2008年,該政策目標的得分均為零,反映在此期間各級政府都未出臺與促進產業融合相關的任何政策。從2009年開始,政府相繼出臺了多項促進文化與其他產業融合發展的政策,促進文化金融、文化科技、文化旅游、文化體育等融合發展。這些政策基本順應了產業演化的規律,在產業的形成初期,文化創意產業自身力量薄弱,尚未有能力與其他產業進行融合,當一個產業由形成期進入成長期時,產業發展速度加快,市場需求增加,對其他產業的依賴度增強。

六、 結論和建議

本文根據產業生命周期理論,運用經驗和定量方法,對我國文化創意產業所處的生命周期階段進行判定,并采用內容分析法量化評價2006—2016年以來國家和地方1008份文化創意產業政策文本,分析不同維度產業政策的演化特征,及其演變是否與產業生命周期階段相匹配,并指出未來產業政策優化的重點。主要結論和政策建議有:

第一,我國文化創意產業整體處于成長期,但由于東中西部不同區域經濟發展水平和產業資源稟賦不同,文化創意產業在同一時點的不同區域,生命周期存在差異。東部地區大部分省份已處于成長期,而中西部地區主要處于由形成期向成長期過渡的階段。endprint

第二,量化結果反映各級政府產業政策總效力呈直線上升趨勢,表明我國有關增強文化自信、提升文化軟實力的政策總體實施目標明確,實施內容具體,實施措施符合現實,與產業生命周期演化相匹配。但產業政策效力在東部、中部和西部三大區域間存在差異,東部的政策總效力最高,中部的總效力最低,這也與三大區域產業生命周期階段相匹配,說明我國近十年來的文化創意產業政策總體是有效的。

第三,盡管2006—2016年全國及地區文化創意產業政策力度的平均得分較低,但無論是國家還是地方政府的相關政策力度都符合產業生命周期演化階段的發展特點。隨著文化創意產業的發展,國家和地方政府對產業發展特點認識不斷增強,產業發展日趨成熟,市場機制不斷強化,相應的法律法規也會不斷走向完善。

第四,有關文化創意產業政策的財政補貼措施、人才措施和金融措施的內容量化分析結果顯示,財政補貼措施是文化創意產業發展最重要的政策手段。在產業進入成長期后,產業內部廠商大量增加,產品逐步從單一低質走向多樣優質,產業人力資本需求走向高端復合化,已有的人才措施體現了政府對文化創意產業人才培養的一貫支持,符合產業發展需要。同時,隨著文化創意產業市場競爭的加劇,對資金的需求大量增加,政府引導金融機構通過多種方式解決了文化創意企業的融資難題,推動了文化創意產業的發展,也符合產業發展需要。但是,三大政策措施得分的排序不符合產業成長期的特點。依據產業生命周期理論,當一個產業處于成長期時,市場在資源配置中應起更大的作用,加強文化創意人才培養和引導金融支持才是政策措施的核心內容,財政措施應逐步減少。

第五,由于文化產業具有文化傳承和保證人人享用文化產品的公共產品特性,所以產業政策的公共文化服務和文化遺產保護目標,應是國家和各地區文化創意產業政策長期需要支持的重點,與產業生命周期關系不緊密。推動產業發展和文化市場規范的政策得分較高,符合我國文化創意產業近十年來生命周期演化特點的要求。但知識產權保護和促進產業融合發展的目標得分與產業生命周期演化不匹配,加強知識產權保護和促進“文化+”發展是未來產業目標調整的重點方向。參考文獻:

[1]王雪梅, 雷家骕. 政策評估模式的選擇標準與現存問題述評 [J]. 科學學研究, 2008(5): 10001005.

[2]Libecap G D. Economic variables and the development of the law: the case of western mineral rights [J]. Journal of Economic History, 1978, 38(2): 338362.

[3]盧章平, 王曉晶. 基于內容分析法的科技成果轉化政策研究 [J]. 科技進步與對策, 2013(11): 98103.

[4]王霞郭兵蘇林基于內容分析法的上海市科技政策演進分析 [J]. 科技進步與對策, 2012, 29(23): 104107.

[5]蘇敬勤, 李曉昂, 許昕傲. 基于內容分析法的國家和地方科技創新政策構成對比分析 [J]. 科學學與科學技術管理, 2012(6): 1521.

[6]彭紀生, 仲為國, 孫文祥. 政策測量政策協同演變與經濟績效: 基于創新政策的實證研究 [J]. 管理世界, 2008(9): 2536.

[7]黃萃, 蘇竣, 施麗萍, 程嘯天. 中國高新技術產業稅收優惠政策文本量化研究 [J]. 科研管理, 2011(10): 4654.

[8]樊霞, 吳進. 基于文本分析的我國共性技術創新政策研究 [J]. 科學學與科學技術管理, 2014(08): 6976.

[9]徐宏毅, 李程, 徐硼. 2001—2010年中國金融業政策測量和有效性研究 [J]. 貨幣政策研究, 2014(1): 2528.

[10]唐曉云. 中國旅游發展政策的歷史演進(1949—2013)——一個量化研究的視角 [J]. 旅游學刊, 2014(8): 1527.

[11]張國興, 高秀林, 汪應洛, 等. 中國節能減排政策的測量、協同與演變 [J]. 中國人口·資源與環境, 2014(12): 6273.

[12]盛亞, 孔莎莎. 中國知識產權政策對技術創新績效影響的實證研究 [J]. 科學學研究, 2012(11): 17351740.

[13]Murphy L, Meijer F, Visscher H. A qualitative evaluation of policy instruments used to improve energy performance of existing private dwellings in the Netherlands [J]. Energy Policy, 2012, 45(11): 459468.

責任編輯、 校對: 李再揚endprint