卒中單元綜合治療對腦梗死軀體癥狀及精神心理障礙療效分析

謝玉艷

[摘要]目的探究分析比較卒中單元綜合治療與傳統普通病房單一藥物治療對腦梗死軀體癥狀及精神心理障礙的療效。方法選取我院2009年1月~2016年9月收治的86例新發腦梗死患者,按治療方式分為卒中單元組(43例行卒中單元綜合治療)和對照組(43例行常規藥物治療),比較兩組在發病2、4、6、8、10、12周時神經功能缺失評分(NIHSS)、日常生活能力指數(BI指數)及漢密爾頓焦慮量表(HAMA)、漢密爾頓抑郁量表(HAMD)評分并進行評估;比較兩組患者住院時間及治療效率。結果在兩組患者基線資料無明顯差異的情況下,發病6周后卒中單元組較對照組同期NIHSS評分及BI指數比較差異有統計學意義(P<0.05)。兩組患者在發病2~6周時HAMA評分HAMD評分均改善不顯,有加重趨勢,但卒中單元組自6周以后HAMA評分HAMD評分有明顯改善(P<0.05),而對照組自6周后HAMA及HAMD評分沒有明顯改善(P>0.05),兩組同期數據自6周后比較差異有統計學意義(P<0.05);卒中單元組的住院時間(15.89±2.56)d與對照組住院時間(19.78±1.25)d相比,差異有統計學意義(P<0.05);卒中單元組患者的總有效率為90.70%,對照組患者的總有效率為74.42%,卒中單元組的總有效率顯著高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。結論卒中單元綜合治療對腦梗死軀體癥狀及精神心理康復愈后明顯優于傳統單一治療模式。

[關鍵詞]卒中單元;腦梗死;神經功缺損;繼發精神障礙;療效

[中圖分類號]R749.13 [文獻標識碼]A [文章編號]2095-0616(2017)17-12-04

急性腦梗死是一種常見的腦血管疾病,又稱缺血性腦卒中,主要是由于局部腦組織血流障礙引起的腦組織壞死,是臨床上常見疾病之一,發病率、致殘率、致死率、并發癥發生率較高,目前療效確切而又廣泛應用于臨床的藥物仍屈指可數。多數患者遺留不同程度的后遺癥,損害患者生活能力,而由此又會引發患者抑郁、焦慮等精神心理障礙,甚至因絕望導致自殺,嚴重危害患者的身心健康。從現代生物一心理一社會醫學模式來看,讓患者盡可能恢復身體機能,重建心身平衡,回歸社會才是治療的最終目的。“卒中單元”是指在醫院的一定區域內,針對腦卒中患者的、具有診療規范和明確治療目標的醫療綜合體。主要以神經內科、NICU為依托,針對腦卒中患者制定規范和明確診療目標,由神經內科、急診醫學科、神經介入治療組、康復科、神經外科、心理科等多學科專業人員治療和護理的醫療綜合體,是可延伸到恢復期、后遺癥期,針對卒中患者的一個科學完善的管理體系,能充分體現以人為本的醫療服務理念,以及多學科密切配合的綜合性治療。

我科自2009年成立腦病中心以來,將卒中單元腦梗死綜合治療運用于臨床實際,并不斷發展與完善,包括:超早期溶栓治療;急性期中西醫結合藥物治療;恢復期康復針灸推拿治療,卒中后抑郁焦慮的藥物及心理治療;預防性治療,其中包括:(1)藥物二級預防;(2)心理治療:改變患者認知行為方式,建立健康生活行為方式。在腦梗死的治療中取得了明顯臨床效果。本研究對卒中單元與普通神經內科病房對腦梗死軀體癥狀及繼發精神心理障礙的臨床療效進行比較分析,進一步評價卒中單元的優勢。報道如下。

1資料與方法

1.1一般資料

依據1995年中華醫學會第四次腦血管病學術會議制定的腦卒中診斷標準,經醫院醫學倫理委員會批準選取2009年1月~2016年9月徐州市中醫院神經內科住院的新發腦梗死患者86例,均為首次發病,發病時間1周內,住院時根據治療方案分為兩組,所有參與研究者知情并且均簽署同意書。卒中單元組43例,男26例,女17例,平均年齡(62.9±7.4)歲,初中以上文化程度38例,對照組(普通病房)43例,男23例,女20例,平均年齡(63.5±7.1)歲,初中以上文化程度37例。2組患者入院時年齡、性別、文化程度、NIHSS評分、Barthel日常生活能力指數、漢密爾頓焦慮量表(HAMA)評分、漢密爾頓抑郁量表(HAMD)評分等原始資料差異無統計學意義(P>0.05)。排除標準:年齡小于18歲,發病前存在嚴重的心、肝、肺、腎功能不全,有腦卒中后遺癥,發病前有抑郁焦慮、精神分裂等精神心理障礙疾病史,并排除短暫性腦缺血發作及蛛網膜下腔出血。

1.2研究方法

根據中國腦血管病防治指南(節選)制定我科腦梗死臨床路徑,成立卒中小組,包括神經科重癥監護室醫生,神經內科醫生,針灸推拿治療師,語言治療師,康復治療師,心理治療師,責任護士等。卒中單元組采用卒中單元管理模式,入住卒中單元病房,包括NICU重癥監護、神經內科、針灸推拿科、心理科、康復科、護理等多學科專業人員協同合作、共同制定治療方案并實施,入院立即按標準化的臨床路徑進行檢查、診斷、治療,包括發病早期重癥監護,急性期神經內科藥物治療,恢復期針灸推拿及言語肢體功能康復治療,同時給予心理咨詢和干預治療,必要時給予抗抑郁抗焦慮藥物治療。對照組入住神經內科普通病房并給予腦梗塞常規藥物治療。期間每2周由神經內科醫師及心理治療師對治療組及對照組患者進行神經功能缺失評分(NIHSS)、日常生活能力指數(BI指數)評定及漢密爾頓焦慮量表(HAMA)、漢密爾頓抑郁量表(HAMD)評分,共測評6次至發病后3月。并統計及比較6次測評結果。

1.3統計學方法

采用SPSS19.0軟件統一處理,計數數據用百分率記,計量數據用(x±s)表示,并分別用x2和t檢驗,P<0.05為組間對比有統計學差異。 2結果

2.1兩組NIHSS評分,BI指數,HAMA評分及HAMD-21評分比較

兩組患者在發病后2、4、6、8、10、12周,NIHSS評分及BI指數均有明顯改善(P<0.05),發病6周后卒中單元組較對照組同期NIHSS評分及BI指數比較差異有統計學意義(P<0.05)。結果提示,卒中單元治療組對腦梗塞患者神經功能障礙恢復并改善日常生活能力有更好的療效。兩組患者在發病2~6周時HAMA評分HAMD評分均改善不顯,有加重趨勢,但卒中單元組自6周以后HAMA評分HAMD評分有明顯改善(P<0.05),而對照組自6周后HAMA及HAMD評分沒有明顯改善(P>0.05),抑郁焦慮人數增加,程度加重。兩組同期數據自6周后比較差異有統計學意義(P<0.05)。結果提示:卒中單元綜合治療對卒中后繼發情緒心理障礙的預防及改善方面有良好的效果,而若不及時進行心理干預,卒中后抑郁焦慮等心理障礙發病率高,持續時間長。如表1所示。

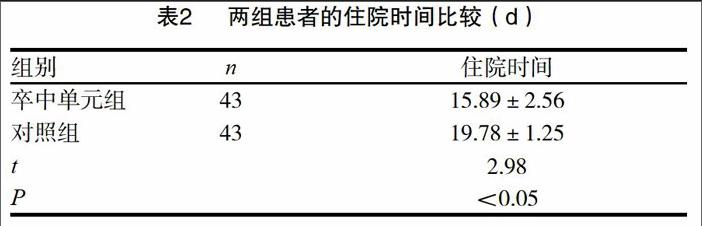

2.2兩組患者住院時間比較

卒中單元組與對照組的住院時間比較,卒中單元組的住院時間與對照組相比明顯縮短,差異具有統計學意義(P<0.05),如表2所示。

2.3兩組總有效率比較

卒中單元組患者的總有效率為90.70%,而對照組患者的總有效率為74.42%,卒中單元組的總有效率顯著高于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05),如表3所示。

3討論

研究結果證實:強精神質內向個性、緊張性生活事件、社會支持差、長期大量吸煙、長期大量飲酒、缺乏鍛煉和業余生活單調與某些生物學因素(高全血粘度、高紅細胞壓積、高血小板聚集率)相關;高血壓、糖尿病等多種腦梗死基礎疾病均與社會-心理-生活行為方式密切相關,以上多種因素均為腦梗死的重要致病因子。腦梗塞在某種程度也可歸為心身疾病。腦梗死后遺癥不僅包括言語、肢體功能障礙等神經功能缺損癥狀,更應包括繼發的精神心理障礙,其表現形式多樣,主要包括焦慮、抑郁、心理自我功能缺失及災難反應。其常發生于腦梗塞急性期及恢復期,也見予卒中后數年。卒中后精神心理障礙使患者對疾病預后持悲觀消極態度,導致動力缺乏及不合理行為,不能積極有效的配合處理問題,常常關注執拗于瑣碎細節,嚴重影響主動康復鍛煉,對全面康復存在明顯消極意義,且易于被患者自身及其親屬忽略,腦卒中后伴發精神心理障礙患者生存能力和生活質量與不伴發的患者相比明顯減退,提示腦卒中軀體癥狀與精神心理癥狀緊密聯系,腦卒中導致不同程度的精神心理障礙,而其又會對患者的軀體功能起很大的反效應。二者互為影響,互為因果。軀體癥狀會帶來心理問題,心理問題又會加重軀體癥狀,妨礙病情恢復,心理問題的改善增加患者康復治療動力,改善生活質量。二者需協同綜合治療。

卒中單元起源于半個世紀前的歐洲,并在歐洲逐漸發展和成熟,隨后由于循證醫學的普及和推廣,對卒中單元進行了多次Meta分析和系統綜述,奠定了卒中單元在臨床實踐中的確切地位。許多國家卒中治療指南都把患者能否進入卒中單元治療作為評價卒中患者是否接受了最佳治療的指標之一。實際上,卒中單元并沒有新奇的治療方法,但它是現代醫學理論集中表現,即多元醫療和循證醫學。它把傳統和現代的治療方法重新組合,構成新的治療系統。卒中單元療效的評價并不只限于傳統的神經功能缺損的恢復,更重要的是患者精神面貌的改善、滿意度的提高,最終生活質量得到全面改善提高,患者自身、家庭和社會多方位受益。卒中單元綜合治療模式在腦梗死治療尤其是后期治療中為患者提供了更加全面的肢體康復醫療服務及心理干預,不僅在改善癥狀方面療效顯著,更使卒中后預防得以更好的實施,從而降低總體醫療費用,同時幫助患者獲得家庭和社會的理解支持,降低復發率,改善日常生活能力,提高生存質量。

綜上所述,卒中單元綜合治療對腦梗死軀體癥狀及精神心理障礙康復愈后明顯優于傳統單一藥物治療模式。

(收稿日期:2017-06-15)