骨盆前外固定術用于不穩定性骨盆骨折治療中的臨床效果分析

嚴宏偉

doi:10.3969/j.issn.1007-614x.2017.20.26

摘要 目的:觀察骨盆前外固定術用于不穩定性骨盆骨折治療的臨床效果。方法:收治不穩定性骨盆骨折患者40例,隨機平分為觀察組(骨盆前外固定術)和對照組(切開復位內固定),觀察相關指標。結果:觀察組患者的臨床總有效率95.00%,高于對照組(P<0.05);觀察組患者的拔除引流時間、骨痂形成時間、腫脹消退時間明顯優于對照組(P<0.05);且觀察組患者的并發癥數量(出血1例、感染0例、疼痛0例)明顯少于對照組(P<0.05)。結論:骨盆前外固定術治療不穩定性骨盆骨折具有明顯的效果,能有效減輕并發癥。

關鍵詞 骨盆前外固定術;不穩定性骨盆骨折;臨床效果

不穩定性骨盆骨折是臨床上較為常見的一種骨折類型,具有較高的死亡率和致殘率,一般給予切開復位內固定治療,但是由于患者均伴有多發性損傷以及合并癥,導致手術難度加大。為此我院對患者采用骨盆前外固定術治療,并將收治的患者分為兩組進行研究,報告如下。

資料與方法

2015年2月-2016年9月收治不穩定性骨盆骨折患者40例,其按照隨機抽取的方式分兩組,觀察組20例(骨盆前外固定術)和對照組20例(切開復位內固定)。觀察組:男10例,女10例;年齡26~57歲,平均(39.71±4.82)歲;受傷原因:車禍7例、高處墜傷7例、壓砸傷6例。對照組:男9例,女11例;年齡25~58歲,平均(39.75±4.85)歲;受傷原因:車禍8例、高處墜傷6例、壓砸傷6例。觀察組和對照組患者在基本資料(性別、年齡、受傷原因)方面比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有對比性。

方法:對照組給予切開復位內固定治療。對患者進行常規消毒、麻醉,囑咐患者術中保持仰臥位,在恥骨上方做一弧形切口,約2 cm;逐層切開皮膚,并對韌帶進行分離,暴露組織,對骨折端進行復位,置入鋼板固定,縫合傷口,引流,給予抗生素。觀察組給予骨盆前外固定術。根據患者的基本情況,在X線的引導下從髂前后上棘連線處進針,在正中處做一切口,并選擇合適的角度進行骨皮質鉆開措施,擰入螺釘,并在髂嵴兩側置入固定針,安裝外固定器材,穩定后擰緊外支架,并給予抗生素,術后第3天拔除引流管,指導患者功能鍛煉。

觀察指標:對兩組不穩定性骨盆骨折患者的臨床總有效率、拔除引流時間、骨痂形成時間、腫瘤消退時間、并發癥進行觀察和評價。

療效判定標準:①顯效:經治療后下肢正常,無旋轉、無疼痛,步態正常;②有效:患者經治療后下肢無旋轉,但肢體不等長<2 cm,步態基本正常;③無效:患者經手術治療后下肢旋轉<15°,肢體不等長4 cm左右,并且疼痛加劇,行走時出現跛。總有效率=(濕效+有效)例數/總例數×100%。

統計學方法:采用SPSS 20.0軟件系統進行統計處理,計數資料(臨床總有效率、并發癥)用率(%)表示,采用X2進行檢驗;計量資料(拔除引流時間、骨痂形成時間、腫瘤消退時間)用(x±s)表示,t檢驗;當P<0.05時代表兩組差異具有統計學意義。

結果

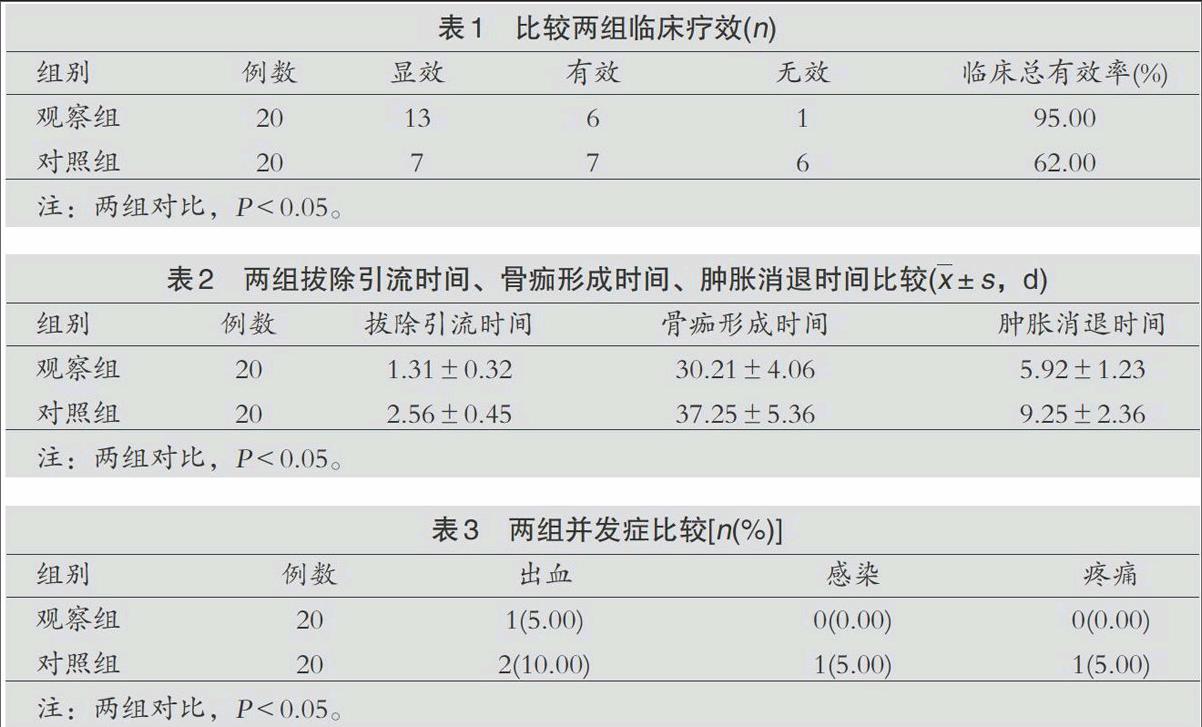

兩組臨床療效比較:觀察組的臨床總有效率明顯高于對照組(P<0.05),見表1。

兩組患者的拔除引流時間、骨痂形成時間、腫脹消退時間比較:觀察組患者的拔除引流時間、骨痂形成時間、腫脹消退時間明顯少于對照組(P<0.05),見表2。

兩組并發癥比較:觀察組的并發癥發生率明顯低于對照組(P<0.05),見表3。

討論

骨盆骨折是臨床上較為常見的一種骨折類型,其病情呈現多樣性變化,并且傷處不一,患者會出現肢體活動困難、疼痛等現象,并且伴有多發性傷以及合并癥,病情嚴重者會出現盆腔臟器受損以及創傷性失血性休克,從而加大手術難度。骨盆前外固定術治療不穩定性骨盆骨折效果比較明顯,對骨折端具有穩定作用,同時可以解除周圍神經、血管以及臟器壓迫,促進骨盆恢復正常,避免復位期間患者再次受到損傷。該療法的優勢:①固定可靠;②復位效果明顯;③為骨折端提供較好的生長環境;④可以有效地避免反常活動引起的凝血塊破壞現象;⑤減少骨折端出血量。同時還可以保證骨盆的正常應力、應變狀態,對骨密度早期恢復具有促進的作用。

本研究中,觀察組患者的臨床總有效率95.00%,高于對照組(P<0.05);觀察組患者的拔除引流時間(131±0.32)d、骨痂形成時間(30.21±4.06)d、腫脹消退時間(5.92±1.23)d,明顯少于對照組(P<0.05);且觀察組患者的并發癥數量(出血1例、感染0、疼痛0)明顯少于對照組(P<0.05)。由此可表明,骨盆前外固定術治療不穩定性骨盆骨折具有明顯的效果,能有效地減少并發癥,值得推廣。endprint