腦梗死患者康復治療的臨床有效性評析

嚴怡雯

doi:10.3969/j.issn.1007-614x.2017.20.100

摘要 目的:探討康復治療對腦梗死患者的臨床療效。方法:收治腦梗死患者100例,隨機分為常規組和康復組。常規組采用常規治療,康復組在常規治療基礎上實施康復治療,比較兩組治療效果。結果:治療后,兩組運動功能、生活活動能力評分均顯著提高(P<0.05),且康復組明顯優于常規組(P<0.05)。結論:康復治療可以有效改善腦梗死患者的生活質量,促進患者運動功能恢復,降低并發癥發生率。

關鍵詞 腦梗死;康復治療;效果

腦梗死(又稱缺血性卒中)是指由于糖尿病、高血壓、高血脂等引起的動脈血栓阻塞腦血管,導致腦組織缺血、缺氧,并進一步引起腦軟化,屬于腦血管系統的常見病,一般致殘率和致死率較高,嚴重危害患者身體健康和生活質量。腦梗死一般難以痊愈,即便治療也可能會遺留失語、偏癱等癥狀。因此,及時為患者實施早期康復治療對于改善患者的神經功能和運動功能具有非常積極的作用。為了深入研究這一課題,本試驗對我院100例患者進行了研究,現報告如下。資料與方法

2015年5月-2016年9月收治腦梗死患者100例,所有患者均經CT、MRI確診。隨機分為常規組和康復組,每組50例。所有患者均為恢復期(發病半年內)或后遺癥(發病半年后)患者。常規組男19例,女31例,年齡66~90歲,平均(78.80±8.23)歲。康復組男18例,女32例,年齡65~90歲,平均(78.74±8.29)歲。兩組患者一般資料差異無統計學意義(P>0.05),具有比較價值。

病例入選條件:①無嚴重并發癥;②無吞咽功能障礙;③偏癱側肢體肌力0~3級;④無心肝腎等器質性疾病;⑤自愿簽署患者知情同意書。

方法:兩組患者均接受常規藥物治療,并調整血糖、血壓和血脂等。康復組患者在常規治療基礎上加以康復治療,具體包括以下措施:①運動、作業治療:臥床期,指導患者進行肢體訓練,包括臥姿、翻身、抱膝、橋式運動、雙手交叉、臥位到坐位等肢體動作及關節活動訓練等;恢復期可指導患者進行坐起、坐位到站立、站立平衡、邁步、步行練習等,以及日常生活技能訓練;采用Bobath療法、PNF療法、Brunnstrom療法等抑制機體的反射,進行抗痙攣訓練,以調節肌張力,促進分離運動出現,加強患者運動的精細度、穩定性和協調性,逐步恢復行走能力。康復訓練2次/d,40~60min欣,可根據患者的病情恢復情況適當調整訓練的范圍和強度,注意遵循勞逸結合的原則,不宜過度勞累,以免加重病情。②功能性神經電刺激治療:采用低頻脈沖對患者進行電刺激,包括偏癱肢體的腕、踝背伸肌肌肉等,1次/d,30min/次。

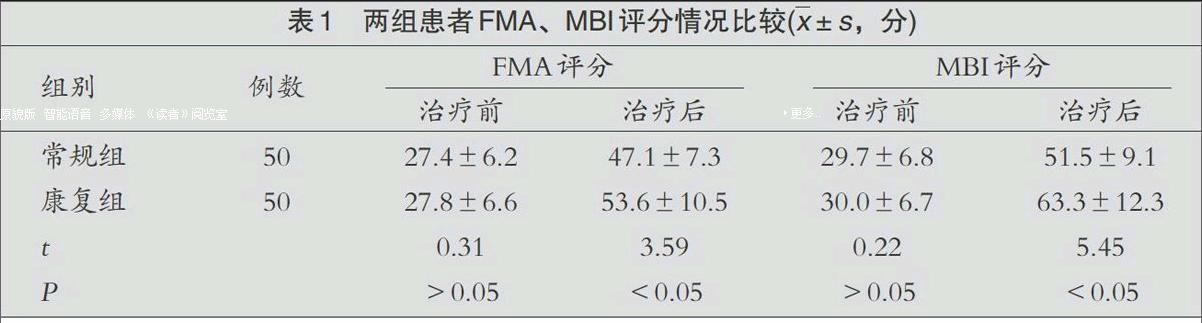

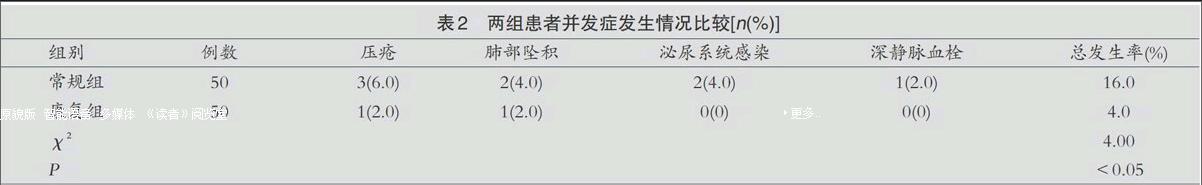

觀察指標:分別采用Fugl-Meyer運動功能(FMA)和Barthel指數(MBI)對兩組患者的運動功能、日常生活活動能力進行評分,比較FMA、MBI評分情況和并發癥發生率。

統計學方法:采用SPSS 19.0軟件進行分析,計量資料采用(x±s)表示,采用t檢驗,計數資料采用率(%)表示,采用X2檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

結果

FMA和MBI評分:治療2個月后,兩組患者FMA、MBI評分均顯著升高,且康復組上升幅度更高,差異具有統計學意義(P<0.05),見表1。

并發癥發生情況:常規組并發癥總發生率16.0%(8/50),明顯高于康復組4.0%(2/50),差異具有統計學意義(P<0.05),見表2。

討論

腦梗死是常見的腦血管系統疾病,是指患者供應腦部血液的動脈管腔狹窄或阻塞,導致血流量驟減或被阻斷所引發的腦組織壞死。多見于中老年人,臨床主要采用CT、MRI進行診斷和治療,病死率較高。治療腦梗死的原理在于改善腦部血液微循環和缺血組織的再灌注問題,從而減少腦組織損傷。康復治療是指通過反復訓練和外部刺激使患者恢復生活能力和運動能力,改善生活質量。

本試驗從運動、作業治療和電刺激兩個方面對康復組患者進行早期康復治療。數據表明,經過治療后,康復組的運動功能和日常生活活動能力均顯著優于常規組,且并發癥發生率明顯較低,與對照組比較,差異具有統計學意義。邢九冬等對78例腦梗死患者進行了研究,結果顯示,康復組運動功能和Barlhel指數評分均顯著優于對照組(P<0.05),這與本試驗相符合。

綜上所述,康復治療可以有效改善腦梗死患者的生活質量,促進患者運動功能恢復,降低并發癥發生率,值得推廣應用。endprint