單用二甲雙胍控制不佳的2型糖尿病患者聯用格列美脲的臨床研究

李天萍

[摘要] 目的 觀察單用二甲雙胍控制不佳的2型糖尿病患者聯用格列美脲的臨床研究。方法 該院2015年5月—2017年3月收治的68例單用二甲雙胍控制不佳的2型糖尿病患者為該次實驗研究對象,按照是否聯用格列美脲將所有患者均分為實驗組與對照組,對照組34例患者未聯用格列美脲治療,實驗組34例患者聯用格列美脲治療,比較兩組患者臨床治療效果。結果 實驗組患者治療后空腹血糖(FPG)、餐后2 h血糖(2 hPG)、糖化血紅蛋白(HbA1c)、空腹胰島素(FINS)、甘油三酯(TG)、總膽固醇(TC)明顯優于對照組,實驗組患者不良反應發生率明顯低于對照組,數據差異有統計學意義(P<0.O5)。結論 對于單用二甲雙胍控制不佳的2型糖尿病患者聯用格列美脲可有效提高個體患者血糖、血脂控制情況,安全性高。

[關鍵詞] 二甲雙胍;2型糖尿病;格列美脲

[中圖分類號] R587.1 [文獻標識碼] A [文章編號] 1672-4062(2017)09(b)-0085-02

2型糖尿病的發生受個體遺傳、生活方式的影響,多出現在過食高熱量食物、缺乏體育運動、機體過度肥胖的中老年個體。二甲雙胍屬于臨床常用雙胍類降糖藥,主要通過抑制肝臟內葡萄糖生成,刺激胰島細胞分泌胰島素,從而達到增強機體糖代謝的目的[1]。近些年臨床研究發現由于個體耐受性的影響,2型糖尿病個體長時間使用二甲雙胍,大多數患者可出現單用二甲雙胍控制不佳者[2]。該次實驗通過比較該院2015年5月—2017年3月收治的68例單用二甲雙胍控制不佳的2型糖尿病患者是否聯用格列美脲治療對個體空腹血糖(FPG)、餐后2 h血糖(2 hPG)、糖化血紅蛋白(HbA1c)、空腹胰島素(FINS)、甘油三酯(TG)、總膽固醇(TC)的影響以及不良反應發生情況,論述對于單用二甲雙胍控制不佳的2型糖尿病患者聯用格列美脲的臨床價值,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

實驗組34例單用二甲雙胍控制不佳的2型糖尿病患者,男18例,女16例,患者年齡在46~75歲,患者平均年齡在(65.6±1.5)歲,體重指數(BMI)在25~29 kg/m2,個體平均體重指數在(27.9±2.1)kg/m2,二甲雙胍單用時間最短為3個月,時間最長為2年,平均病程在(15.9±2.5)個月。對照組34例單用二甲雙胍控制不佳的2型糖尿病患者患者,男17例,女17例,患者年齡在45~79歲,患者平均年齡在(67.8±1.6)歲,體重指數(BMI)在26~29 kg/m2,個體平均體重指數在(28.1±1.7)kg/m2,二甲雙胍單用時間4個月~2年,時間最長為2年,平均病程在(15.9±2.5)個月,兩組患者在性別、年齡、病程等一般資料差異無統計學意義(P>0.05)。

1.2 病例選擇標準

該院收治的68例單用二甲雙胍控制不佳的2型糖尿病患者均符合世界衛生組織WHO2型糖尿病臨床診斷標準:①個體空腹血糖以及餐后2 h血糖非同一天連續測量2次以上均超過正常水平。②患者均長期單獨使用二甲雙胍控制血糖,二甲雙胍口服時間均在3個月以上[3]。排除標準:①排除I型糖尿病患者。②排除糖尿病出現嚴重并發癥個體。③排除心、肝、腎等重要臟器損傷患者。該次實驗經醫院倫理會同意,所有患者簽署相關知情協議,并配合臨床診療工作的進行。

1.3 方法

對照組34例患者單純給予二甲雙胍(國藥準字:H20023370)治療,二甲雙胍2次/d,0.5 g/次,實驗組34例患者在對照組藥物基礎上聯用格列美脲(國藥準字:H20057672)治療,格列美脲1次/d,口服1 mg/次,兩組患者均治療4周,4周后比較兩組患者臨床治療效果。

1.4 觀察指標

①觀察兩組患者治療前后空腹血糖(FPG)、餐后2 h血糖(2 hPG)、糖化血紅蛋白(HbA1c)變化情況。②觀察兩組患者治療前后空腹胰島素(FINS)、甘油三酯(TG)、總膽固醇(TC)變化情況。③比較兩組患者治療過程中惡心、嘔吐、鼻塞、流涕、腹瀉、皮疹等不良反應發生率。

1.5 統計方法

采用SPSS 18.0統計學軟件分析資料;其中計量資料用(x±s)表示,并用t檢驗;計數資料用(%)表示,并用χ2檢驗;P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

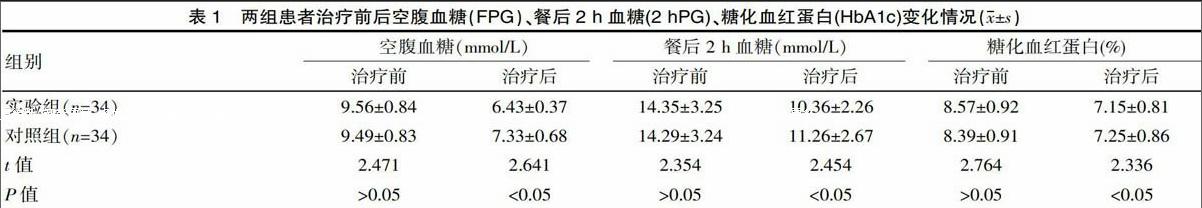

觀察兩組患者治療前后空腹血糖(FPG)、餐后2 h血糖(2 hPG)、糖化血紅蛋白(HbA1c)變化情況,具體情況見表1,兩組患者治療后空腹血糖(FPG)、餐后2 h血糖(2 hPG)、糖化血紅蛋白(HbA1c)相關數值均有一定程度的改善,實驗組患者治療后空腹血糖(FPG)、餐后2 h血糖(2 hPG)、糖化血紅蛋白(HbA1c)均明顯優于對照組。

觀察兩組患者治療前后空腹胰島素(FINS)、甘油三酯(TG)、總膽固醇(TC)變化情況,兩組患者治療后空腹胰島素(FINS)、甘油三酯(TG)、總膽固醇(TC)各項數據與治療前相比變化明顯,實驗組患者治療后空腹胰島素(FINS)、甘油三酯(TG)、總膽固醇(TC)各項數據均明顯優于對照組,見表2。

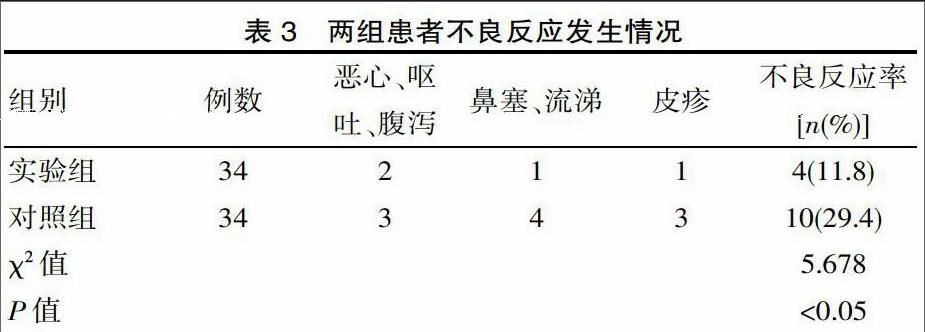

比較兩組患者治療過程中惡心、嘔吐、腹瀉、鼻塞、流涕、皮疹等不良反應發生率,具體情況見表3,實驗組有4例患者出現不良反應,對照組有10例患者出現不良反應,實驗組患者不良反應發生率均明顯低于對照組。

3 討論

2型糖尿病主要是由于胰島素抵抗、胰島素分泌不足等多種因素導致的慢性進展性內分泌疾病,多見于45歲以上中老年人。近些年臨床研究認為2型塘邊患者其胰島細胞損傷為主要發病機制,傳統治療多給予二甲雙胍治療,二甲雙胍屬于磺脲類降糖藥,其降糖作用的發揮主要是由于機體小腸吸收二甲雙胍后經臨床代謝作用于肝臟,抑制肝臟糖原合成,從而減少機體肝糖含量,降低機體糖化血紅蛋白,同時二甲雙胍可直接作用于胰島,促進胰島分泌胰島素,從而增強機體糖無氧降解[4]。但是近些年越多越多的研究顯示二甲雙胍在促進胰島分泌胰島素的同時可增加易到最后個體出現低血糖,并且在機體耐受性的影響下出現繼發性失效。格列美脲屬于二肽激酶抑制劑,可對胰島A細胞以及胰島β細胞同時起到一定的調節作用,從而抑制胰島β細胞凋亡,促進胰島β細胞新生,防止胰島細胞損傷,誘使個體出現低血糖以及糖耐受。

該次實驗顯示對于單用二甲雙胍控制不佳的2型糖尿病患者聯用格列美脲治療,可有效控制個體患者機體空腹血糖(FPG)、餐后2 h血糖(2 hPG)、糖化血紅蛋白(HbA1c)、空腹胰島素(FINS)、甘油三酯(TG)、總膽固醇(TC)等各項臨床檢測含量,有效降低個體血糖、血脂,從而提升個體患者血糖臨床控制情況,避免患者在治療過程中出現惡心、嘔吐、腹瀉、鼻塞、流涕、皮疹等不良反應發生,具有廣泛的臨床推廣價值。

[參考文獻]

[1] 洪世華,吳菊琴,柯瑞瓊,等.甘精胰島素聯合格列美脲對比聯合吡格列酮治療新診斷2型糖尿病的療效觀察[J].中國糖尿病雜志,2014,22(12):1113-1115.

[2] 張四青,習燕華,鐘樹妹,等.格列美脲聯合二甲雙胍對新診斷2型糖尿病伴非酒精性脂肪肝病患者胰島素抵抗和胰島β細胞功能的影響[J].中國全科醫學,2016,2(5):525-528.

[3] 李慶光.格列美脲聯合二甲雙胍治療2型糖尿病臨床觀察[J].醫學綜述,2014,20(16):3033-3035.

[4] 魯平,任琢琢,張云,等.格列美脲治療老年2型糖尿病安全性和有效性的臨床觀察[J].中華老年醫學雜志,2016,35(10):1091-1093.endprint