渭源縣近10年生態環境質量監測與評價

王曄立 朱燕麗 王小鵬 焦金魚

摘 要:該文分別從2008年的陸地星5號和2018年的陸地星8號遙感數據中提取了反映自然生態環境因素的數據,在Envi5.3和Arcgis10.4的支持下,建立了渭源縣2008—2018年10年自然生態環境變化評價的模型,評價了渭源縣2008—2018年近10年的自然生態環境變化。

關鍵詞:自然生態環境;植被指數;土壤指數;渭源縣

中圖分類號 X826 文獻標識碼 A文章編號 1007-7731(2018)24-0100-3

1 研究區概況

渭源縣地處黃土丘陵溝壑區與西秦嶺山脈的交匯地帶,是渭河的發源地,素有“中國馬鈴薯良種之鄉、中國黨參之鄉”之稱。位于甘肅省中部,定西市西南部,縣域面積2065km2,總人口34.5萬人,其中農業人口32.2萬人,海拔在1930~3941m,年平均降水量507mm,平均氣溫6.1℃,無霜期157d。地形破碎、溝深坡陡,土壤貧瘠、植被稀少。根據地形、氣候、降雨量等特點,全縣分為北部黃土梁峁溝壑干旱區、中部淺山河谷川(塬)區、南部高寒陰濕區3種類型。縣內漢、回、藏、滿等多民族和諧雜居[2]。

2 數據來源與處理方法

2.1 數據來源 研究采用的遙感圖像從地理空間數據云Landsat 8 OLI_TIRS衛星數字產品Landsat4-5 TM衛星數字產品下載,30m分辨率DEM數據由地理空間數據云GDEMV2 30M數字高程數據(http://www.gscloud.cn)下載獲得。

2.2 數據處理 數據預處理的過程包括幾何校正(地理定位、幾何精校正、圖像配準、正射校正等)、圖像融合、圖像鑲嵌、圖像裁剪、去云及陰影處理和大氣校正等幾個環節。由于整景數據范圍比較大,所以在做大氣校正前,先將渭源縣區域裁剪出來。這個過程使用ENVI中的快速大氣校正工具完成,這個工具的大氣校正結果一般是基于物理模型精度的±15%。

利用Envi5.3軟件,File-> Open As-> Landsat-> GeoTIFF with Metadata,打開MTL.txt,運用Toolbox/Radiometric Correction/ Radiometric Calibration,進行大氣校正。

通過比較大氣校正前后的圖像(圖1),曲線發生了較大的變化,校正前波長小于0.5的區間有上升的趨勢,校正后波長小于0.5的區間有下降的趨勢,說明大氣校正對圖像的影響較大。

3 結果與分析

3.1 植被覆蓋度[1-6] 在Envi5.3軟件下及靈活應用Bandmath工具,以NDVI值為參數,運用基于像元二分模型設計的植被覆蓋度遙感估算方法技術路線簡單、可操作性強,也適用于不同分辨率的遙感數據。利用Envi5.3軟件,Toolbox/Bandmath,選擇MTL.txt,利用公式:

既使同一景影像,對于NDVIsoil和NDVIveg不能取固定值,2個值會隨土壤類型和植被覆蓋類型的變化而變化;生成MTL.txt的NDVI,利用計算統計生成不同覆蓋類型對應的最大值和最小值,一般取5%~95%的區間值,本研究取NDVImax為0.75,NDVImin為0.25。

利用Envi5.3軟件,Toolbox/Bandmath,輸入公式:

本研究取NDVImax為0.75,NDVImin為0.25,其中b1為MTL.txt的NDVI。

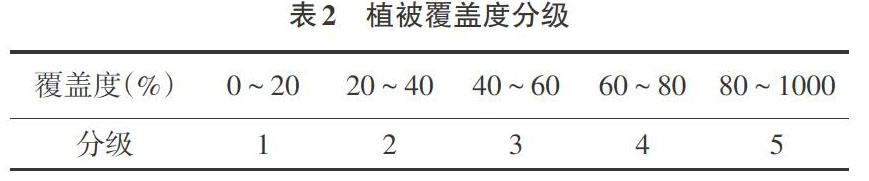

利用ENVI5.3軟件,Layer Manager-> Raster->Color->Slice進行植被覆蓋度分級。

3.1.1 土壤指數[1,3-6] 土壤指數裸土植被指數,利用Envi5.3軟件,Toolbox/Bandmath,輸入公式

GRABS=B1-0.09178 B2+5.58959? (4)

B1和B2分別為穗帽變換的綠度指數和土壤亮度指數。

Envi5.3軟件,執行Terrain->DEMExtraction->Extractiondem->Slope。

利用Envi5.3,Layer Manager-> Raster->Color->Slice進行土壤指數覆蓋度分級。

3.1.2 坡度 在ArcGIS10.4軟件中,利用地形分析--TIN及DEM的生成,TIN的顯示中得到的DEM數據:TINGrid;在ArcToolbox中,執行命令3D Analyst工具——柵格表面--坡度。在Envi5.3中執行Terrain->DEMExtraction->Extractiondem->Slope利用Envi5.3軟件,Layer Manager-> Raster->Color->Slice進行坡度分級。

3.2 生態因子歸一化 生態因子歸一化:利用Envi5.3軟件,先對植被覆蓋度做歸一化(0-1),右鍵Raster Color Slice—右鍵slices—export圖片格式;土壤指數歸一化,自定義梯度值;坡度歸一化,數值從大到小。

3.2.1 植被覆蓋度 根據實際情況,植被對生態環境質量的貢獻程度,依據植被的覆蓋度分為5級,覆蓋度越大編碼值越大。

3.2.2 土壤指數 采用的是裸土植被指數作為土壤因子,同樣將裸土植被指數值劃分為5級,如果質量越好編碼值越大。

3.3 生態環境評價[1,3-6] 按照國家環境監測總站制定的《生態環境質量評價技術規范》[6]中提出的評價指標體系,將生態環境質量狀況(EI)劃分為5級即優、良、中、較差和差。選擇的評價模型是指數法與綜合指數法:生態環境質量狀況(EI)劃分為5級,即好、較好、中、較差和差;

式中:b1植被覆蓋度,b2土壤指數系數,b3坡度。

把生成的2008年和2018年自然生態環境評價數據導入ArcGIS10.4軟件中,形成自然生態環境評價專題地圖(圖2、3)。

生態環境評價指標:數值為9~10區間,確定為優,環境破壞小,恢復功能好;值為7~9區間,確定為良,自然生態結構相對合理穩定,生態系統功能強,自我恢復能力強;數值為5~7區間,確定為中等,自然生態環境受到破壞,生態結構基本合理穩定,生態系統自身功能和自我恢復能力薄弱;數值為3~5區間,確定水平差,自然生態環境破壞,生態結構基本不合理,生態系統自身功能和自我恢復能力薄弱;數值為1~3區間,確定為差,自然生態環境受到嚴重破壞,生態結構不合理,生態系統自身功能和自我恢復能力十分薄弱。

3.4 生態環境變化狀況 依據生態環境狀況變化度分級,將渭源縣2018年生態環境質量綜合評價結果與2008年綜合評價結果進行對比,得到渭源縣生態環境質量狀況變化結果[1,3-6](表4)。

4 結論與討論

運用TM影像數據和GIS與RS技術,監測了渭源縣生態環境質量的現狀以及動態變化情況,結果表明:

(1)渭源縣2008年自然生態環境質量以“較差”和“差”為主;2018年自然生態環境質量以“較差”、“中”和“良”為主。

(2)渭源縣自然生態環境質量顯著變好的區域主要集中北部重點治理區、中部封治結合區。由2008年和2018年自然生態環境質量指數對比來看,植被覆蓋指數大大提高。

(3)渭河河谷基本農田灌溉區、漫壩河河谷林糧發展區、南部林草封育區的生態環境呈現惡化趨勢。

(4)渭源縣生態環境質量在監測期間呈現改善趨勢,表明政策法規在促進和保障環境保護和生態恢復方面發揮著巨大作用。

(5)為了比較渭源縣生態環境的質量,有必要比較自然、區域人文和生態環境3個方面來評價環境質量。但由于缺乏自然和區域人文學科的相關統計數據,初步從生態環境的角度對研究區的生態環境質量進行了評價,導致生態環境監測評價結果與實際情況存在一定偏差。

參考文獻

[1]王曄立,何啟明,王小鵬,等.2000—2014年隴西縣生態環境質量監測與評價研究[J].安徽農學通報,2015, 21(12):69-72.

[2]黃彩玲.渭源縣水土流失危害與綜合治理成效探析[J].甘肅農業,2014,11(389):68.

[3]李漫,胡文英.基于植被供水指數法的上蔡縣農業春旱遙感監測[J].云南地理環境研究,2006,4(28):15-17.

[4]ENVI中計算NDVI和植被覆蓋度《網絡(http://blog.sina.com)》-2013.

[5]遙感NDVI估算植被覆蓋度《網絡(http://blog.csdn.net)》-2017.

[6]國家環境保護總局.生態環境狀況評價技術規范(試行)[S].2006.3-13.

(責編:張宏民)